《读碑说帖》| 碑·帖·简 中国书法的三重奏

破解传世碑帖的文化密码

讲述碑帖传世的巧合机缘

品味笔墨人生的酸甜苦辣

小时学书时,常听到有人说,学书法必须从楷书学起。只有写好了楷书,才能写好行书;只有写好了行书,才能写好草书。甚至还打比方说,字如人,楷书如立,行书如走,草书如跑。此话听起来似乎很合逻辑、很有道理;其实再好的比喻也只是比喻而已,实际逻辑上都已偷换了概念。字就是字,不是人!写字就是写字,不是走路!事实上无论是在中国文字演变的进程中,还是在书法发展的历史上,都不是按楷书、行书、草书的顺序来的......

碑·帖·简

(序二摘录)

碑,其最基本的功用是铭记历史、彰表功绩、宣扬道德等。在咱们这个古老的国度,给予一个人的最高礼遇,莫过于为其“树碑立传”了。但也正因这一点,许多想“不朽”的人,总喜欢“把名字刻入石头”,只是事实上“他们的名字比尸首烂得还快”(臧克家《有的人》诗句);因此,中华大地上那些各式各样的石碑,大部分其实并无什么可看。但是,尽管如此,每一座石碑当初的书刻和树立,一定是被当作一件认真、严肃和庄重的事来做的,至少是其碑主人既能让人为其树碑,便有让人们为之认真、严肃和庄重的理由或原因——最多或有主动和被动之别。

这样一来,碑上的文字所记载、表彰和赞扬的英雄事迹、盖世奇功和崇高道德等,虽然常常当不得真,但当初书写的人一般说来都是翰墨高手,其字迹从书法角度多数都极可观。因此,那些散布在中华大地上,从古至今留下来的一块块碑石,倒成了后世的人们学习书法的最好范本,它们巨大的数量也成了见证中国书法艺术源远流长的一个规模庞大的资料库。

不过书法上所说的“碑”,并不仅仅指这样的碑石,还包括一些墓志、造像、摩崖,甚至瓦当、器铭、砖铭等——如果说的确有一部分(甚至是大多数)的碑,人们当初在书刻它们时态度是认真、严肃和庄重的,但是人们在书刻这一类东西上的文字时,态度未必太过认真。

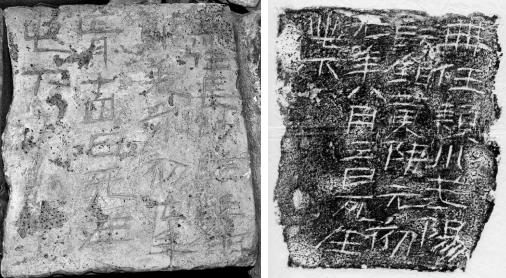

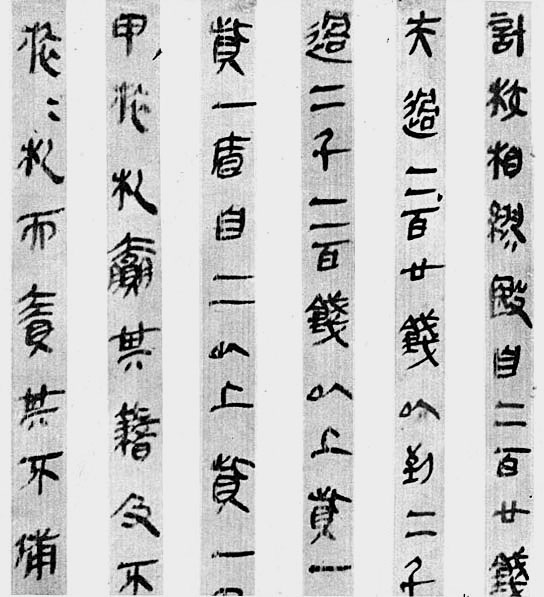

今出土的汉代“徒刑砖”及其拓片

尽管墓志的功用在许多时候与碑相似,因此人们在书刻它们时的态度许多时候也相似,但有时还是有所不同的。据说秦汉时的“刑徒砖”便是墓志的起源,换言之,最早的墓志就是“刑徒砖”——对死刑犯执行死刑后,有关人员会在掩埋尸体的同时,将一块刻有死者姓名、籍贯、年龄等信息的砖块与之埋在一起,以便日后死者的家属为之收尸时不至于弄错。不难想象,书刻这样的文字,只要文字信息不出差错就行了,肯定是不必找什么翰墨高手写,字写得好孬肯定也不会太计较太当回事。当然,后来的墓志铭尽管已不能与“刑徒砖”画等号,尤其到了魏晋,因为这一时期官方的多次禁碑令,一般人,甚至是一些有身份、地位和功绩的人,死后也不得树碑,于是埋在地下的墓志,似乎充当了竖在地上的石碑的作用,墓志遂被人们越来越重视起来。但是尽管如此,由于墓志受其基本性质的决定,人们书刻它时更重视的似乎仍然是文字所记载信息的准确,而不是文字的书法。

唐朝时,虽然人们对于墓志的文字和书法变得都较为重视了,这从今天出土的一些唐代墓志可以看出,那时一些有身份和地位的人的墓志,许多出自名家手笔(这类墓志书写者多有署名,这在以往是不曾见的);但是由于唐朝早没有了禁碑令,所以唐人对墓志书法虽然较之于前代更为重视,但相较于碑刻,其重视程度再怎么还是要稍逊一筹的(再重视也不会超过碑)。因为说到底墓志是埋在地下的,而碑是竖立在地面上的。造像、瓦当、器铭、砖铭的书刻和制作,由于它们只是佛像、砖瓦和器物的附属,人们铸造、雕刻它们时,也应该更重视的是其文字所表达的信息内容,而非文字本身的书法。至于一些摩崖、刻石等,只是一些文人雅士的兴之所至——不能说一定不认真,但未必庄重、严肃则是肯定的。

总之,这一些被书法家也归入“碑”的文字,人们在书刻它们的当初,也许态度并不算太认真、严肃和庄重。但是唯其如此,反而显得更自由、更生动,更充满了原生态的生命感,即更好地表现了艺术的本真形态,所以从某种意义上说它们更珍贵。在中国书法发展的历程中所谓的“清人尚碑”,他们所“尚”之“碑”,便主要指这一类碑,而不是上面所说的第一类碑,如唐碑——事实上清人“尚碑”的同时,还竭力“卑唐”,其所“卑”之“唐”,主要就是指唐碑。

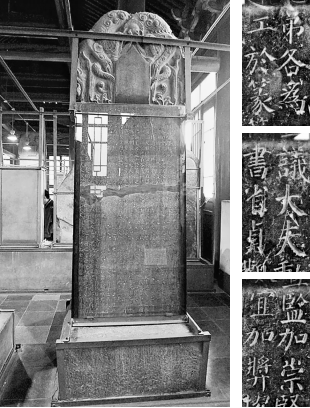

唐颜真卿书《颜勤礼碑》原石及局部

在书法中,“碑”似乎是一个与“帖”并提的概念,尤其是自清代阮元提出“南北书论”后,人们又似乎引申出“北碑”“南帖”的概念。但是,事实上有许多被书界极力推崇的碑刻,并不全产生于北方(如同著名的法帖并非全出在南方一样)。如著名的《天发神谶碑》,就产生于三国的吴国建业,即今天的南京;与《石门铭》齐名、被誉为“南北二铭”之一的《瘗鹤铭》,产生于苏南的镇江;还有鼎鼎大名的《爨宝子》《爨龙颜》二碑(合称为“二爨”),更是产生于云南——南北朝时那儿也属南朝疆域而非北朝地盘。

所以有时候,人们又只好以产生这种碑刻的时代来对此作标注性称谓,称其为“魏碑”——当然事实上也并非所有的碑都产生于魏——如此一来,一些书界人士口中的“碑”“北碑”“魏碑”等,实际上是同一个概念,就是用来与“帖”并提的一个概念;进而,“碑”与“帖”也便成了对一些书法家的书风进行标注时常提到的概念,甚至几乎成了区分和形容书法风格的概念性词汇。如对一些呈现出大气磅礴、粗犷豪放特点的书风,常称之为“碑派”或“北派”(这种风格的书家,事实上确以北方书家为多);而对多呈现气韵生动、清丽润泽特点的书风,常称之为“帖派”或“南派”(此类风格的书家,确以南方书家为多);两种风格兼而有之者,则常誉之为“碑帖结合”或“熔碑帖于一炉”等——只是如上所述,这样的书法家并不多。

事实上,无论是在书法理论中还是在创作实践中,“碑”与“帖”既是一对并提的概念,又是一组对立的概念,尤其是康有为《广艺舟双楫》问世以后更是如此。康有为将碑归纳为“十美”(“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美”),甚至将之看作是改革、开放、进步的象征;几乎将“帖”(事实上也包括唐碑)看作是愚昧、保守和落后的象征,大肆鼓吹“废帖”“卑唐”“尚碑”。事实证明,康有为的观点并非出于艺术的公允,更多是出于他的社会主张宣传的需要而作的偏激之论。

不过尽管如此,似乎也恰恰是从此之后,人们对于中国书法无论是欣赏的目光,还是学习的目光,才开始真正从“帖”移向“碑”,也才开始真正发现“碑”的艺术价值,并给予了应有的重视;也从此以后,中国人学习书法,不但强调“临帖”——若不仅仅是想将字写端正,而且想真正进入书法门径—还会强调“读碑”“学碑”等。只是“碑”与“帖”作为书学中的两个概念,事实上又常常困扰着书法初学者。

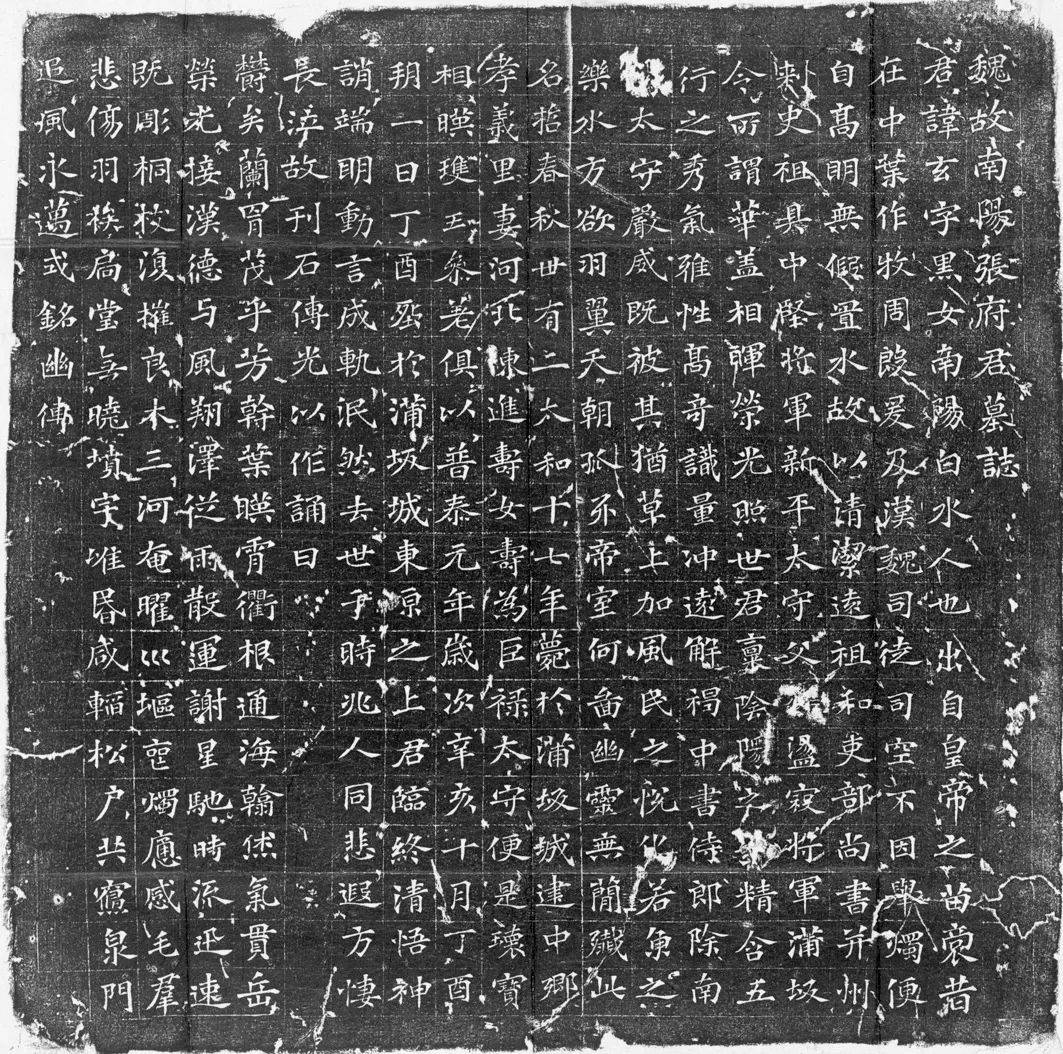

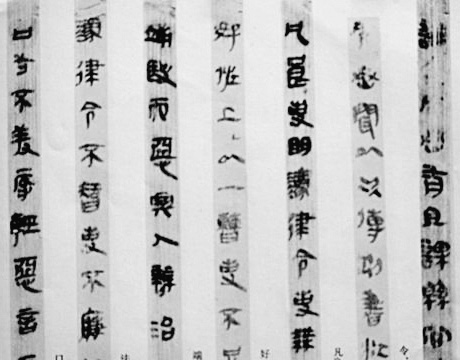

魏碑名作《张黑女墓志》拓片及局部

我在初学书法时,有一位“老师”就曾告诉我说:“碑就是黑底白字,帖就是白底黑字。”尽管他这话差不多“说对一半”,甚至是一大半,但是显然并不对,至少是并不全对。众所周知的北碑名作《始平公造像记》,因为其是阳刻的,所以其拓片便是“白底黑字”,但它是“碑”;至于“黑底白字”的帖则更多——墨迹被翻刻后即如此,如《淳化阁帖》《拟山园帖》等都是;再则,许多“白底黑字”的,如先秦的帛书,秦汉的木牍、竹简等,也不能算是“帖”。

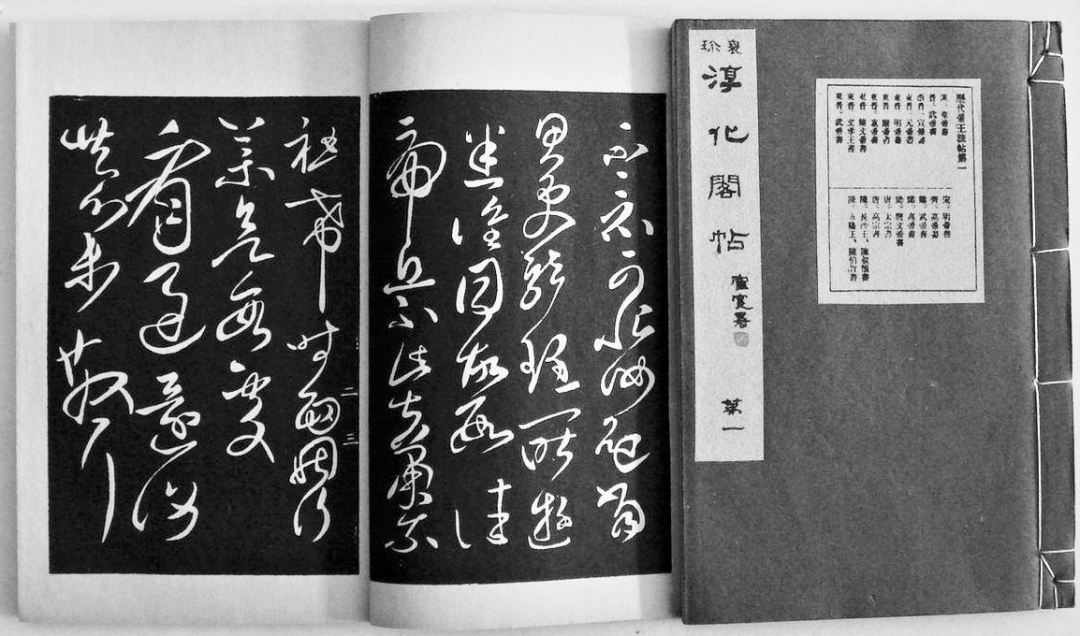

黑底白字的旧版《淳化阁帖》

“所谓‘法帖’者,其事率皆吊哀、候病、叙暌离、通讯问。施于家人朋友之间,不过数行而已。”这是宋代欧阳修对于“帖”的定义,也是被学者和书界公认对于“帖”的一个最好的定义。以这个定义来看,真正的“帖”产生于魏晋——事实上也几乎与“魏碑”的鼎盛期同时。只是较之于“碑”的认真,“帖”似乎更随意;较之于“碑”的庄重,“帖”似乎更日常;较之于“碑”的正儿八经,“帖”往往一挥而就。

事实上也的确如此,帖是王羲之让家人给朋友送上一筐橘子时附上的一个字条,是王献之吃了朋友的鸭头丸后药效不佳而给朋友写的一个回执,是王珣外出旅游前匆匆写下的一封短信……“帖”的传统沿至唐代,是张旭肚痛难耐时为分散注意力而随手画拉的几行字迹,是怀素觉得苦笋味美招朋友来共享的两行短信,是颜真卿在战争间歇得到刘中使战役取胜的消息时激动地写下的一则短札……只是因为这样的便条、回执、短信,字迹写得太漂亮了,收件人看过后舍不得扔掉,保存了下来,成了日后人们学书时效法的对象,即成了所谓的“法帖”——简称“帖”。

“帖”即“法帖”,我们在学习时一定得认真对待,但也切不可画地为牢,而是要把握“帖”之精神实质。如古人有一联语:

细临数行晋帖;

闲读一卷陶诗。

“细临”与“闲读”相对,“晋帖”与“陶诗”相对,其意不外乎提醒人们:“细临”的只是帖之有形笔墨,而笔墨之外的精神则应“闲读”。即保持一种自然、自由、自在的状态。

的确应该如此,“帖”无论是内容还是形式,不是“碑”,不是“经国之大业,不朽之盛事”的大文章,不是“言志”的大诗篇,更不是“史家之绝唱,无韵之离骚”的大史诗。其没有家国情怀、忠孝节义的大主题,也没有 “国破山河在,城春草木深”的大悲怆,甚至连“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”的大兴奋也不多。

帖是文学中之“诗余”,史学中之“世说”,情感中之儿女情长、风花雪月、日常琐记……唯因如此,不难看出“帖”的产生有两个前提:一是作为书写材料的帛和纸的大量使用,二是文字的形体应该进入了行草书时代以后。此中道理很简单:不可想象王羲之在给朋友送上一筐橘子时,为了附上一个字条,要花半天时间做一页竹简,甚至刻一块石头,且让家人不弃沉重地背上带过去!也不可想象,为了写一个纸条,竟然用篆隶或其他用来刻碑的字体,一笔一画地写个半天!再由这两个前提不难推断,“帖”出现在中国书法史上应该晚于“碑”。

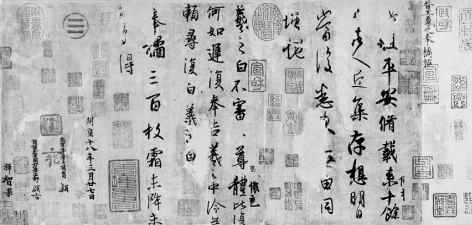

王羲之《平安》《何如》《丰橘》三帖

书法之所以成为一门艺术,最主要在于它渐渐挣脱了实用——所有艺术之所以为艺术,一定要挣脱实用,至少是不尽为实用。世界上有那么多种文字,为什么只有中国的汉字能通过书写而生成一门艺术,而其他任何一种文字都没有?回答这一问题当然很复杂、很难说清,但是简而言之,不外乎三个方面:一是汉字本身——表意方块文字而非表音字母文字;二是书写工具——柔软的毛笔而非硬笔;三是书写的介质——“墨分五色”的帛、绢、纸而非树叶、树皮、兽皮等。正是其三者天时、地利、人和一般地相结合,这才成全了中国书法这门举世无双的独特艺术。不是吗?正因为汉字是一种以象形为基础,带有表意功能的文字,所以与字母文字相比,一个汉字完全可以看作是一小幅图案画,其中所有点画的构成,则需要完全合乎人类美的原则和美的规律,如对称、平衡、均匀、疏密……

而这一切如果都安排得当、布局合理、总体和谐,甚至能精致、巧妙、美观等,那无疑就进入了艺术的境地;其所呈现的效果,就不仅仅只是文字本身的符号意义了,也不仅仅是文字所记录的信息意义了,还有美——艺术美——具体说来,应该是一种与绘画美相近的空间艺术美。对这种空间艺术美的创造与表现,只要是书写汉字,就会事实存在,无论是用什么工具(硬笔、毛笔,或刀、凿等),也无论是书写在什么介质上(帛、纸、绢,或竹、木、砖、石等),都一样。

但是中国书法如果仅仅停留在这个水平,那么书法创作中所要讲究的,无非是线条的构成、点面的分割及其体、面积大小的对比等,而这似乎与绘画的创作、欣赏所讲究的原则就基本相同了,且中国传统文化中从来就有“书画同源”之说;但是,既有绘画,为什么还要有书法?书与画二者间一定在相同之外还有不同,这也如同绘画艺术与摄影艺术有许多相同之外还有许多不同一样。

试想:如果不是毛笔、水墨与宣纸的相逢,中国的书法史便会少了一半的精彩,因为那些刻在甲骨上的图案、摩崖上的造像、碑石上的汉隶与唐楷,以及铸造在青铜上的金文,终究加起来只能勉强算作是中国书法的一半形式,而且是其最早期的形式;唯有那纸上的——宣纸上的——龙飞凤舞、铁画银钩、水墨淋漓、云蒸霞蔚才代表了中国书法的最高境界;而中国书法最美丽最潇洒的姿态——落墨如烟、笔走龙蛇、计白当黑、笔断意连,也只有在宣纸上才能表达和实现。是宣纸的洁白与细腻将落在它身上的墨色自分出浓、淡、枯、涩,是它的坚韧与柔软能让走过它身上的笔锋凸显出提、按、顿、挫,是它的内敛与含蓄能将龙飞凤舞的激情渲染成一种力的张扬,它的中庸与平和能将行云流水的韵致氤氲成一种美的永恒。

因为有了宣纸,中国的书画艺术事实上成了纸上的艺术——最简单同时又最高难,最实用同时又最写意,最古典同时又最现代,总之成了世界上最接近艺术本质的一种艺术。它与西方美术是布上的、石上的艺术相比,似乎脆弱许多;但唯其脆弱,才更让人珍视。宣纸——因为薄所以厚,因为轻所以重,因为脆弱所以坚韧,因为单纯所以丰富,因为古老所以亲近,因为文化所以敬惜……想想看,“帖”的形成不正是中国的如此文化传统所造就的吗?

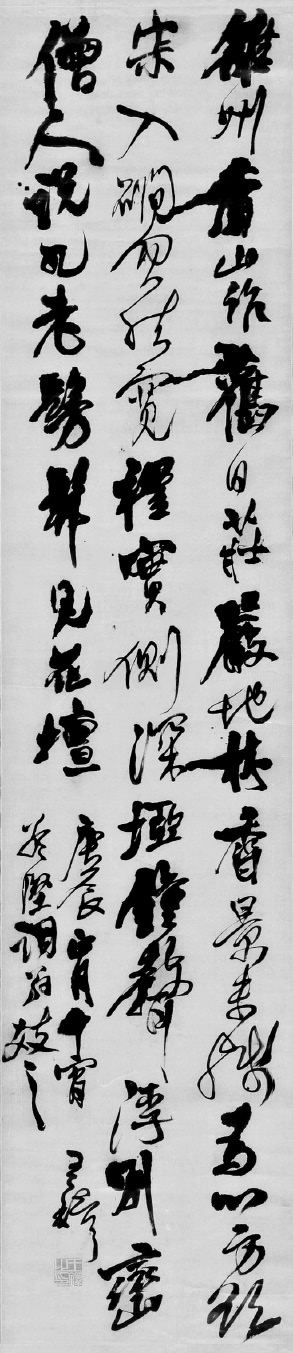

水墨淋漓的王铎书法

“帖”之美不仅仅是文字之美,更是笔墨之美,即水墨呈现在宣纸上的美,是与斧凿呈现在石头上的美终究有所不同的美。我们在欣赏一法帖时,常常更多关注的并非那些字迹所记录的文字信息(当然也可关注),甚至连字迹本身也不太关注,而是更加关注这些字迹的点画、使转等线条所呈现出的自然流畅、精完神足和气韵生动的意象,进而总体所呈现出的意境、气息、韵味等。进而我们常常津津乐道的是:王羲之、王献之等古代书法大师们在书写它们时是如何的一气呵成、笔走龙蛇、笔断意连、落墨如烟等;虽然其书迹所呈现的空间性艺术特征,亦即一些装饰性艺术特征,也事实上存在于这些帖中,但我们常常并不太看重,甚至有时还会有意无意地忽略——静态的空间性艺术美与动态的时间性艺术美相比,永远都是处于弱势、次要和从属的地位的。至此,书法又不仅仅是一门与绘画相邻的视觉艺术,其艺术美并不仅仅局限在空间性上,它同时又具有一定时间性艺术的特征。

对此举一个现实生活中对书法的欣赏习惯就不难解释:我们在细细欣赏一幅书法作品时,除了会看字法、墨法和大小章法等以外,常常还会通过这些“还原”其书写者的创作过程:从哪儿起笔,到那儿收笔;如何起笔,如何走笔,最后又如何收笔……越是杰出的书法家和优秀的书法作品,这一切越是表现得明显而充分。而相比之下,我们在欣赏一幅绘画时,一般说来是绝不需要如此的。也就是说在欣赏一幅绘画时,我们既不需要知道、也无办法知道画家是从哪一笔开始画的,又是画完哪一笔结束创作的。而书法欣赏中,这种对书法家艺术创作过程的“还原”,显然便具备了时间性艺术的欣赏特征;也就是说,本是静态的书法作品,在实际的欣赏中便人为地“被赋予”了动态的时间性艺术特征。而以动态性为特征的时间性艺术,与以静态呈现为特征的空间性艺术相比,无论就其艺术创作的难度,还是就其艺术效果达到的高度来说,前者自然都是后者所远远不能及的,这一点我想是不必证明且毋庸置疑的。因此,从这一角度来说,书法在艺术的层级上应该是高于绘画的;而书法之所以能获得这样的艺术层级和高度,应该主要来自“帖”,而不是“碑”。

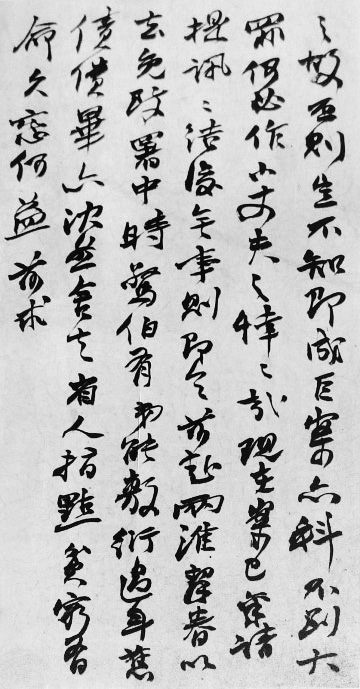

颜真卿《自书告身帖》

或许也正是因为这一点,自从中国书法进入了“帖”的时代以后,便事实上一直占据了中国书法发展的主流,从魏晋到隋、唐、宋、元、明、清,一路皆然;但或许如任何事物的发展一样,盛极必衰,物极必反,中国书法发展到清代,“帖学”似乎走进了一个死胡同,“帖”原本的自由、自然、自在的精神,在一种代代因袭、层层临摹、人人仿效中大量消解,再加上科举中的“馆阁体”又披着和打着“帖学”的外衣和旗号,更是将“帖学”的精神完全丧失。“清人尚碑”的历史与文化背景正在此,其也自有历史文化的合理性和正确性。

只是从“碑”中吸收一些有益的精华,为我所用地对自己的书法有所改造、有所发展和有所创新,其实并非直到清朝才开始,更非只因为康有为的大声鼓吹才开始。据说王羲之除了能写我们所熟知的那一手璎珞环佩、玉树清风式的行书外,还能写一种“龙爪书”,其很可能就是一种与六朝墓志很相似的“碑体”书法;再则他最后创造的被唐太宗称为“尽善尽美”的“王书”,也是在事实上吸收了当时一些民间书法的特点后形成的。还有颜真卿所创造的“颜体”,是在中国书法史上继王羲之以后的另一座高峰,而它事实上也是吸收了许多“碑”的精华,尤其是吸收了一些篆籀的用笔后才创造出的。所以,要说“碑帖结合”,早在王羲之、颜真卿那儿就曾有过了,而且他们事实上结合得天衣无缝,很成功。而相比之下,倒是清代的许多鼓吹“废帖”“卑唐”“尚碑”的人,他们无论是观点还是实践,都不无偏颇甚至偏激,更多的人事实上都犯了矫枉过正的毛病,最有代表性的人物恐怕莫过于康有为了;且这一毛病,对后世产生的影响很大,延续至今天。

碑帖结合的赵之谦行书《吴镇诗》(局部)

当然,将传统书法分为碑和帖其实并不全面,因为在金石与纸帛之间还有一个漫长的简牍时代——说“时代”其实也不准确,因为简牍事实上似乎一直都是与金石、纸帛交错、并行存在的,并没有独立存在并支撑了某个历史时代。

简不是碑。简上的文字无需刀刻斧凿,只需毛笔一支、墨汁几滴,就可或轻描淡写、或恣意涂抹了,它不但较之于甲骨文、石鼓文、金文,即使较之于再后来的摩崖、墓志、刻石等金石文字,都显得更自由、自然、自在。更重要的是:制简与造碑、刻石相比,要简单省事得多。如果说碑是京苏大餐,那么简就是日常小吃;如果说碑是过年过节,那么简就是寻常日子;如果说碑是朱门大殿,那么简就是竹室篱落。

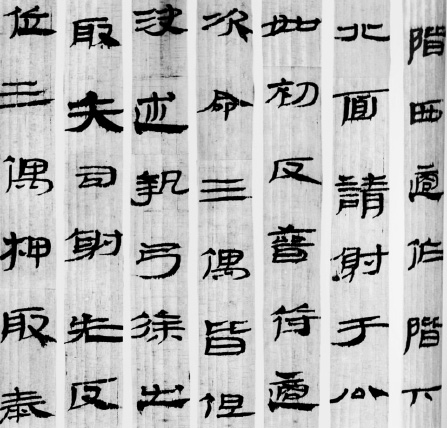

青川木牍

简不是帖。简宽不过一指,长最多尺余。在如此狭窄的空间作书,较之于纸上的挥洒,自然是局促许多;更何况那些成为“帖”的纸张,虽然它们被后世奉为珍宝,有的甚至价值连城,但是当初并不比简珍贵——据史书记载,王羲之曾一次性赠送给朋友蚕茧纸9万张;而相比之下,一支竹简或木牍,从伐木砍竹,到劈锯刨削,再到阴干编册,要费多少手脚、要耗多少力气、要流多少汗水!如此得来的简牍,不要说一卷,就是一支,怎舍得随意挥洒?因此,如果帖是大地上的舞蹈,那么简则是田埂上的行走;如果说帖是草地上的放牧,那么简则是田垄间的点播;如果说帖是江海中的畅游,那么简则是泳道中的试水。

云梦睡虎地秦简

我们今天能看到的最早简牍大体上是秦代的,如《四川青川木牍》(《秦更修田律木牍》)、湖北《云梦睡虎地秦简》和《里耶秦简》等,内容涉及秦朝的税收、医药、土地制度、监狱管理、民风民俗等方面;稍后的是西汉《居延汉简》《武威汉简》《武威医简》等,内容涉及医学、礼仪、户籍、屯边、行政等方方面面,而这些内容多与普通人的日常生活有关。读这些简书,几乎可以当作上古先民们日常生活的百科全书来读,而其中唯一很少涉及的内容,倒恰恰是国家的内政外交等“经国之大业、不朽之盛事”,也少见伟大人物个人的丰功伟业等方面的记载和歌颂——这一切想来应该是要浇钟铸鼎、造碑刻石铭记的吧。那时的人们的确多用钟鼎碑刻来铭记伟业、歌功颂德和彰显权威。只是所谓伟业,事实上难免添油加醋;所谓功德,事实上难免溢美吹嘘;所谓权威,难免仪式和象征。而对此多数时候人们都心知肚明,也不会太当真,无论是态度上还是行动上;其实正如同对于京苏大餐、过年过节和朱门大殿一样——隆重而认真地制作、建造、经营,其过程中不乏原料的讲究、程式的规范和态度的精益求精,但是最后目的其实都只是为了一种仪式、一种尊严、一种象征,并不真的是为了吃饱、喝足、住好。相比之下,倒是日常小吃、寻常日子和竹室篱落等,虽然不太讲究、不太隆重、不太有仪式感,但是真实、自然和必需;而这正如保留在简牍文字中的生活,它比之铸刻在钟鼎碑石上的丰功伟绩,至少是更真实。

武威汉简

正是因为毛笔在简牍上书写,柔软的笔毫自然受到竹木纤维的影响,其横画的书写必然更为用力、更为强调,久而久之,原本的篆字横平竖直,便强调出了“蚕头燕尾”;正因为简牍是一支一支的,取纵势,所以这注定了汉字的书写必然是纵向成列、自上而下;正因为简牍的宽一指、长尺余,字与字之间自然上下多空、两边撑满——两边撑得再满也不会与左右另列字相碰——它们事实上在另一支简上;再加上人们之所以书写简牍,原本就是既为了廉价,更为了简易、快捷等,所以既不必要写得如甲骨文那样点画刀刻般笔直,也不必要如大小篆那样横平竖直、形体对称。就这样,一种形体和章法都与原来的甲骨文、金文等篆书不相同的新的书体就自然形成了——因为它们起初多在下层民众间流行和通用,所以被称为隶书。隶书后来当然也成了法定文字,也被用来刻石勒碑,也被书写在纸上,但即便如此,其章法仍然字距大于行(列)距,其实际上便是将简牍的章法习惯移到了石上或纸上而已。

众所周知,在中国文字的发展历程中,“隶变”是最重大、最关键的一次蜕变。正因为这一次蜕变,才不但使得汉字作为一种文字,形体完全摆脱了象形意味而真正实现了符号化和抽象化,以至书写更加的快捷、简单、概括,而且也使得汉字作为书法艺术的对象,从此才有可能和条件生发出正、草、行等诸体,从而使书法成为一门真正的艺术。世界上其他文明的文字,起初都是象形字,但是为什么它们都没有将“象形”进行到底,而最后都不约而同地选择了字母文字呢?是不是它们在各自的发展历程中一直不曾有过类似于汉字的“隶变”呢?如果汉字的发展过程中没有这一次“隶变”,那么,我们的祖先会不会也如别的文明的祖先那样,因为篆书书写的事实上的艰难和麻烦而将之放弃,而选择一种类似于字母文字的文字符号呢?如果真那样的话,皮之不存,毛将焉附——哪还有什么书法啊!

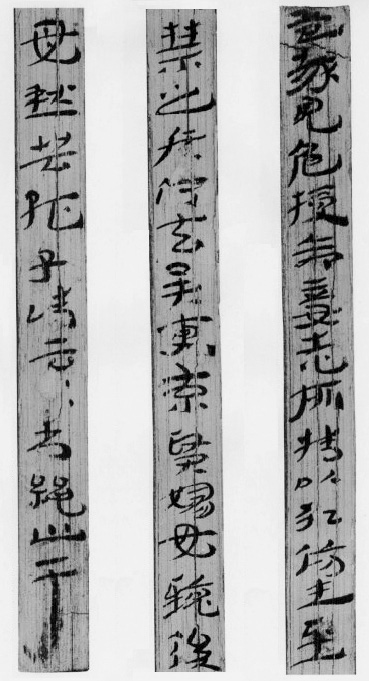

汉简《神乌傅(赋)》(局部)

事实上无论是在中国文字演变的进程中,还是在书法发展的历史上,都不是按楷书、行书、草书的顺序来的,尤其是草书,事实上它出现得不但早于行书,甚至还早于楷书,它原本是从隶书来的。这一结论在《居延医简》《神乌傅(赋)》一类汉简中基本是明摆着的事实。或许正是因为这一点,古人常将“草书”称作“草隶”;直到魏晋时,人们常称王羲之、王献之“工草隶”;甚至直到唐朝时,诗人李颀还在《赠张旭》一诗中称赞张旭:“豁达无所营,皓首穷草隶。”显然,在这些地方,“草书”与“草隶”几乎是两个可以通用的词。而这一切似乎都证明了:没有简牍,便没有书法,至少是没有龙飞凤舞、水墨淋漓、气韵生动的书法。

龙飞凤舞、水墨淋漓、气韵生动的书法,是刀刻斧凿、錾石削竹、铜浇铁铸所无法创造出来的,必须是毛笔、水墨和宣纸的成功相逢;而这一相逢,因毛笔、水墨与竹木的相逢成简便早已注定!因此,简是帖的前世,帖是简的今身。

◀ 左右目录 ▶

· 购书链接 ·

文字 | 美术出版中心

制作 | 小鱼

校对 | 十一