星光,藏在百年砖墙|一场特殊艺术展背后的城市温度

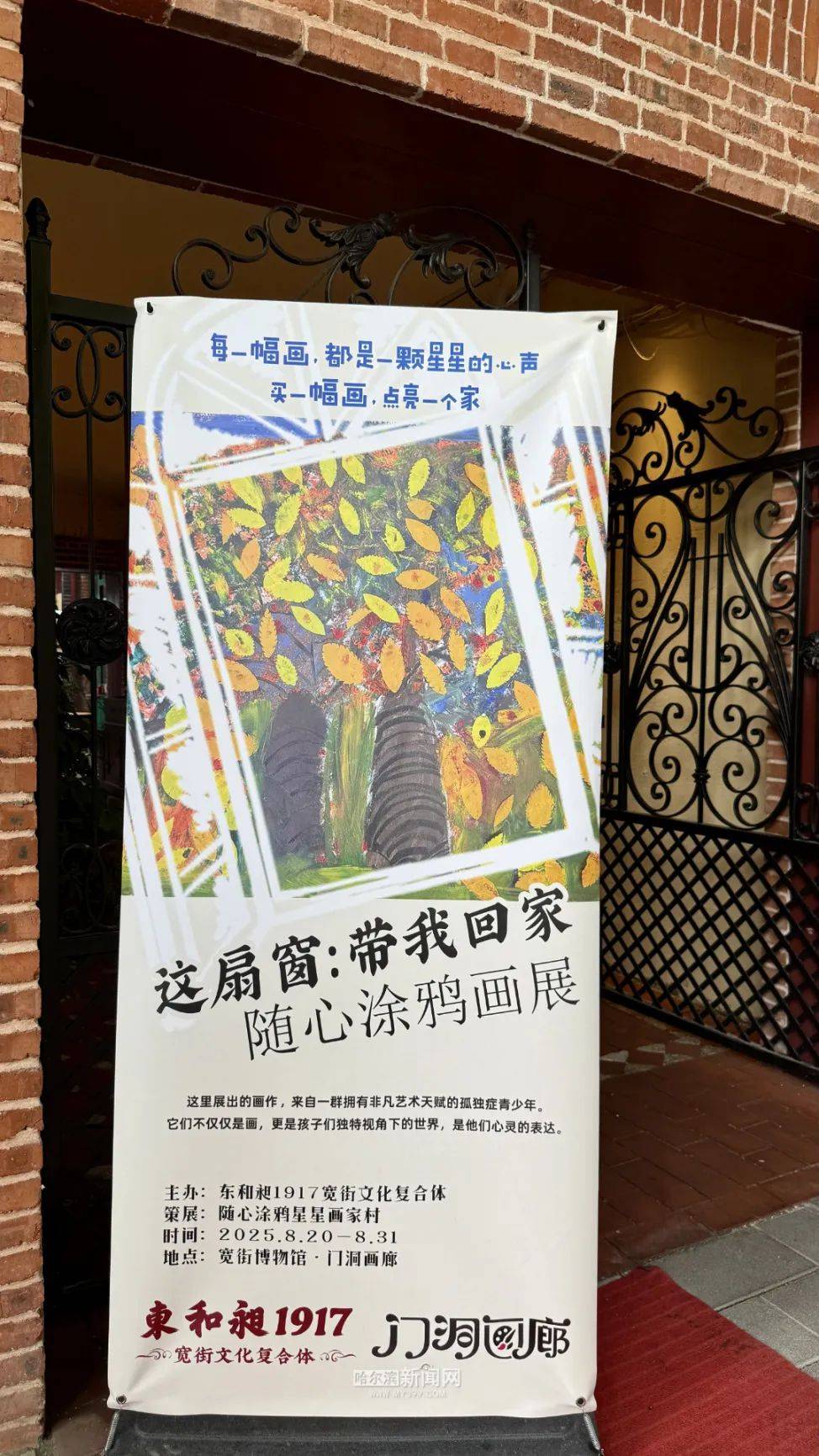

在道里区西十三道街43号的“东和昶1917——宽街文化复合体”,一场名为《这扇窗·带我回家》的公益特展,目前正在门洞画廊展出:33幅极富视觉冲击力、想象力与神秘色彩的画作,正与古老的百年老建筑砖墙纹理交织——来自随心涂鸦星星画家村的33名特殊学员,用画笔敞开心灵,也让文旅热潮中从全国各地而来的游客,透过哈尔滨这座没有围墙的“心灵美术馆”,感受百年历史文化名城哈尔滨的人文温度。

哈尔滨的美不止百年建筑,

还有人文关怀与文明深度

走进门洞画廊,扑面而来的是如彩虹碎片般的视觉冲击:明黄的色块像阳光跳跃,钴蓝的线条如星河倾泻,朱红的泼墨似心跳震颤……这是东和昶1917门洞画廊的第二场艺术展,没有繁复的展签说明,没有作者的身份介绍,由颜料产生奇妙的艺术张力,像是在门洞画廊的“时空隧道”里,勾画出一个天马行空的奇幻世界——与百年砖砾的质感,在光影中形成奇妙互文,留给每一个置身画廊其中的人,无尽的“留白”与想象空间。

画廊两面墙上的33幅画作,全部来自随心涂鸦星星画家村。这些特殊学员中,绝大多数是孤独症,还有唐氏综合征、脑瘫等,最小的10岁,最大龄的35岁。展墙C位,是一幅两米宽的集体创作,画布上是两棵粗壮的树,金黄色的立体树叶在斑驳的光影中层层叠叠。作品的名字叫《我们爱秋天》,由3名孤独症儿童和1名唐氏宝宝在今年立秋当天创作——孩子们用指尖的温度,讲述他们心中的世界一角:秋天,是暖暖的……

在东和昶1917这间依托老建筑原有门洞改造而成的画廊里,无论本地市民,还是来自天南海北的游客:老人,孩子,父亲,母亲……每一个走进其中的人,在每一幅画作前驻足良久,被灯光披上一片暖黄……

这是星星画家村发起的公益项目“带我回家爱心联盟”第二期特展。全国阳光助残志愿服务基地负责人、星星画家村执行总监杨威告诉记者,和此前策展有所不同,这次是将孩子们的作品带进百年老建筑的原生态空间,开放、流动的原生场域,与孩子们的原生艺术风格高度契合。为此,杨威从作品中做了精心筛选,力求33幅画作各具特色,既能表达孩子们对这个世界的态度,又能体现他们内心丰富而细腻的情感。同时,希望孩子们充满艺术张力的画作,能够与百年老建筑擦出不一样的火花。

“以往我们做展,要么用画架把作品挂在白墙上,要么就是利用KT板等材料装潢。但这一次,孩子们都画是直接挂在百年砖墙上,让作品与老建筑对话。”杨威告诉记者,策展过程中有很多惊喜,比如《我们爱秋天》,它的色彩与风格与百年老砖墙非常搭调。“当时我们把画一挂上去,宋兴文老师就特别高兴,站在画前看了很久。”杨威说,“他非常喜欢,他觉得孩子们的作品非常提气,有蓬勃向上的生命力。”

门洞画廊的定位是公益性的“开放式人文艺术小展空间”。“我们的空间虽然不大,但它很亲民,我们也努力让艺术‘破壁’。”“东和昶1917——宽街文化复合体”主理人宋兴文说,“很多人会认为,我们的画廊一定是强烈艺术属性的。但我认为,艺术应当是没有围墙的、没有门槛的,是真正敞开怀抱的。”在他看来,城市历史文化价值可以通过多元方式来体现,做《这扇窗·带我回家》这场展,是希望打开东和昶1917这扇“窗”,让更多人走进这个特殊群体的心灵,这也是一座历史文化名城的人文态度。

在哈尔滨文旅持续火爆的当下,东和昶1917这个哈尔滨老建筑活化的IP,正收获越来越多关注度。宋兴文希望全国乃至世界各地而来的人们,通过这个平台看到,在哈尔滨,有这样一群孩子,可以用艺术的力量来表达自己;而越来越多的人,正在为帮助他们、关爱他们,为托举“星星的梦”,做着什么样的温柔努力。“希望让更多人感受到,哈尔滨真正的魅力,不止欧陆风情,不止百年老建筑……”宋兴文说,“这座城市拥有与生俱来的艺术气质,更包括人文关怀与文明深度。”

重新定义“墙面计划”,

一场跨越艺术与公益的“双向奔赴”

开展当日,来自星星画家村的10名学员,在家人的陪同下,在东和昶1917的宽院花园内,集体作创作了一幅“带我回家·随心涂鸦”长卷。天马行空的想象力,以及“野蛮生长”的原始艺术力,也让宋兴文看到,在孩子们心中,东和昶1917竟还可以“被艺术如此打开”。

“这是我第一次近距离跟这个群体接触。”他坦言,之前对这个群体了解不算多,但这次展带给他非常强烈的感受——和星星画家村的这次合作,不止爱心公益,“其实是共享艺术”。

这场跨越艺术与公益的“双向奔赴”,

始于一个被重新定义的“墙面计划”。

星星画家村今年6月启动的“带我回家爱心联盟”公益项目,此前在商场做过一场文创大集,同时集结了包括哈药集团、大庄园、学府凯德商场等11家爱心企业。由每家企业带回去10幅作品,挂在自家企业的一面墙展出,欢迎爱心人士购买。这个公益项目,创新性地构建了可持续闭环:画作售出后,创作者家庭即时获得50%收益,40%收益回流至星星画家村,用于持续提供免费的原生艺术疗愈服务和画展项目运营,剩余10%作为爱心企业场地运营补贴,让善意流转不息。

在东和昶1917,这个模式被赋予了更深层的价值。不同于其他企业的一面墙,宋兴文主动提出,由星星画家村选取画作,将整个门洞画廊都挂满作品,包括在开展当日开展衍生品周边义卖等活动,让百年老建筑托举孩子们,成为他们的艺术秀场。

东和昶1917,不仅是一次濒危老建筑解危的成功实践,更是宋兴文“建筑保护+创新运营”的破题之作。10个业态交互融合,复原哈尔滨百年开放包容的生活场景,也成为百年城市历史叙事的创意载体。杨威告诉记者,她第一次走进东和昶1917,“艺术氛围浓厚,有一种时光穿越的感觉,我想,这正是百年老建筑的动人之处”。为了把展做好,杨威特意观看了门洞画廊的首展,结合东和昶1917整体的艺术氛围与调性,她和团队开始有针对性的精心策展。同时,他们对孩子们的作品,有了更多信心。

星星画家村成立3年以来,始终为特殊群体提供免费公益原生艺术疗愈服务,已经服务了超120位特殊青少年,累积画作超15000幅。其中,一批独具风格的艺术作品脱颖而出。这种“创新艺术疗愈—经济赋能—公益反哺”的模式,曾获评全国志愿助残优秀案例,也为特殊群体构建了一个全生命周期的支持体系。

杨威告诉记者,画展结束后,星星画家村将会留下10幅画作,融入到东和昶1917的10个业态中,作为常规展出。在宋兴文看来,这次“双向奔赴”,也是“双向滋养”。因为门洞画廊的模式是,每做一个展,都要留下一部分相关作品与艺术元素,让东和昶1917的艺术IP不断滋养成长。

“小小的画廊,其实承载了许多。”在宋兴文看来,坚持是最重要的,“我们希望打破艺术的门槛,通过小小画廊的持续性展出,培养越来越多人观展的艺术习惯。”他说,“做老建筑保护也好,做画廊也好,我们都一步一步去做。做长期主义,真正去发挥它的价值。”

被看见的力量:

当艺术成为“星星”与社会的“对话桥梁”

画展开展不到一星期,不少画作已经售出。甚至开展当日,包括T恤衫、丝巾、鼠标垫、帆布包等很多衍生品,也被爱心人士抢购一空。

这种艺术疗愈与实践,让很多“星星的孩子”成长迅速。杨威告诉记者,这次门洞画廊特展也取得了很好的“战绩”与回响,孩子们不断在这种实践与实战中精进技术,孩子与家长都因此收获了更多自信。

在她看来,孩子们的作品,带有非常强烈的艺术特质,不仅是画作呈现,他们的很多创意设计带有鲜明的艺术风格,还非常适合做成文创。因此,让孩子们的作品实现公共的传播与开放的传播,形成市场化运作,良性循环起来,意义重大。杨威告诉记者,他们一直在努力,希望让孩子们的才华能有更多‘出口”。“希望更多爱心人士能够和我们展开更多合作,搭建更多元的平台。”杨威的愿景正在延展:尤其是在哈尔滨文旅热潮中,希望也能让孩子们参与进来,让孩子们的才华被更多人看见。

这种公益链条,不仅能够为“星星的孩子”背后的“星星家庭”带来实际收益,更能够让特殊群体感受到“被需要”的尊严。杨威坦言,这种家庭的家长往往内心是自卑的。由于巨大的治疗开销,很多父母不得不为生计奔波,将孩子托给老人照顾。正因为星星画家村的很多公益艺术项目,很多家长陪伴孩子画画的过程里,亲子关系发生了变化,家长也慢慢变得明朗起来,参加活动也更加积极主动。“越来越多家长开始愿意带着他们的孩子出来参与活动,勇敢并积极地与社会环境做连接。”杨威说,他们越来越欣慰于看到孩子成长的一面,也在孩子的成长变化中,调整一个相对好的心态。“家长们其实需要更多的释放空间,这样的家庭也需要更多与社会融合的机会。”

宋兴文希望,东和昶1917的门洞画廊成为一座桥,一头连着“星星的孩子”,一头连着来自全国各地的爱心力量。他希望在这一艺术平台,互动催生出更深的合作,成为城市文明最温暖的注脚——当孩子们才华被看见、创意被转化、价值被认可,百年老建筑的砖缝里,真正闪着星光。

来源:哈尔滨新闻网

实习生 佟波 记者:王坤/文/摄/视频

编辑:刘奕萱