我们还需要另一本巴赫传记吗?《巴赫传》中的“巴赫复调宇宙”

《巴赫传:时代、观念与书籍》

作者:[西]拉蒙·安德烈斯

译者:王翘楚

版本:中信出版集团

2025年4月

巴赫以及其他巴洛克音乐家

打动了后来的作曲家

如果以一种浪漫的眼光回看巴赫,那便是人们说的他在去世后被人遗忘,直到1829年3月11日,因为门德尔松在柏林精彩演绎了《马太受难曲》而重回观众视野。那一天黑格尔也在现场。卡尔・达尔豪斯笃定地说道:“门德尔松对《马太受难曲》的演绎使得这首已有名气的作品真正走向大众。”在这场演奏会后,门德尔松又开了两场演奏会,最后一场由他的老师卡尔・弗里德里希・策尔特指挥。我们不要忘记,策尔特精心收藏了好几份巴赫的曲谱,其中就有《马太受难曲》,他的指挥清晰连贯,完全遵照巴赫的思路。策尔特在传播音乐美学思想方面颇具影响力,他创作的德国艺术歌曲奠定了被E.T.A.霍夫曼称作“(神的)启示音乐”的标准;他一直不停地在他的圈子里向歌德、奥托・尼古拉、卡尔・勒韦、梅耶贝尔等人推荐巴赫、亨德尔、海顿的作品。

巴赫这位乐监从未真正被人遗忘,巴赫曾经的学生一刻不停地传播着他的音乐,那些能够理解他的人一直都珍视着他。穆齐奥・克莱门蒂特别喜爱《平均律键盘曲集》,他将巴赫不同的羽管键琴作品加入他在伦敦陆续出版的音乐教材中。这位意大利音乐家在英国首都定居,在那里培养了许多卓越的钢琴家,比如约翰・巴普蒂斯特・克拉莫和约翰・菲尔德。克拉莫用于钢琴教学的很多练习曲谱也选用了巴赫的作品。约翰・菲尔德是作曲家和演奏家,在欧洲做长途巡演。菲尔德把巴赫的作品加入他的演奏曲目中,当他多年以后定居俄国的时候,他把这位德国音乐家的作品作为最珍贵的范本向学生讲授。阿尔伯特・施韦泽的观点,即所谓巴赫去世后被人遗忘,并不符合实情,但他却在1905年出版的一部作品里对此言之凿凿。让人惊讶的是,这个观念竟然有着如此持久的影响力。

为了驳斥此类喋喋不休的恼人言论,请阅读一下查尔斯・罗森和保罗・巴杜拉-斯科达的书。另外需要明确的是,巴赫在去世后不及约翰・约阿希姆・匡茨、本达和格劳恩受人关注与巴赫被人遗忘完全是两回事,当时的乐坛普遍认为旋律已经绝对地主导着和声。1772年,查尔斯・伯尼在德国时说,任何胆敢挑战卡尔・海因里希・格劳恩和约翰・约阿希姆・匡茨奠定的音乐风格的人都应该保持缄默。尽管这位英国音乐家、旅行家对这几位作曲家颇有溢美之词,但与此同时,他坚信“受人景仰”的巴赫做到了让和声来主导旋律。在音乐圈内部,巴赫的名字始终是权威的象征。意大利杰出的浪漫主义诗人贾科莫・莱奥帕尔迪在《杂记》中写道,流行与死亡是一对姐妹,它们都是衰退的女儿。巴赫就是一个例证。

然而,巴赫以及其他巴洛克音乐家用作品打动了后来的作曲家们。正如人们常常提到的,莫扎特曾在1789年路过莱比锡,他在那里聆听了双合唱团经文歌《为上帝唱一首新歌》。当这首创作于60年前的作品再次在圣托马斯教堂奏响,它深深打动了莫扎特,他是如此激动,细心揣摩着巴赫的音乐。莫扎特感叹道:“终于能有让我学习的人了!”谈起莫扎特对巴赫的欣赏,也许受到了他父亲利奥波德或约翰・克里斯蒂安・巴赫的影响,莫扎特童年时在伦敦期间结识了后者。在维也纳定居后,莫扎特对已经走到“黄昏”的音乐依然抱有热情,他尤其青睐巴赫与亨德尔的音乐。于是,在1782年4月20日写给姐姐南纳尔的一封信中,莫扎特写道:

这首赋格曲其实是为我的爱人康斯坦泽而作的。每周日我都会去范・斯维滕男爵的家,为他弹奏亨德尔与巴赫的作品。演奏后,男爵让我把他们作品的曲谱带回家。一听到赋格曲,康斯坦泽便立刻爱上了它们。……从此她只想听赋格曲,特别是这种风格的赋格曲,尤其是亨德尔和巴赫的赋格曲。……因为她常常听我弹奏一些我记住谱子的赋格曲,就问我是否自己创作过赋格曲。当我告诉她并没有,她对我很生气,因为我竟然不曾为音乐中最美妙、最艺术的体裁创作一曲,她要我一定为她创作一首赋格曲。

福克尔用他的传记

为巴赫的音乐留下痕迹

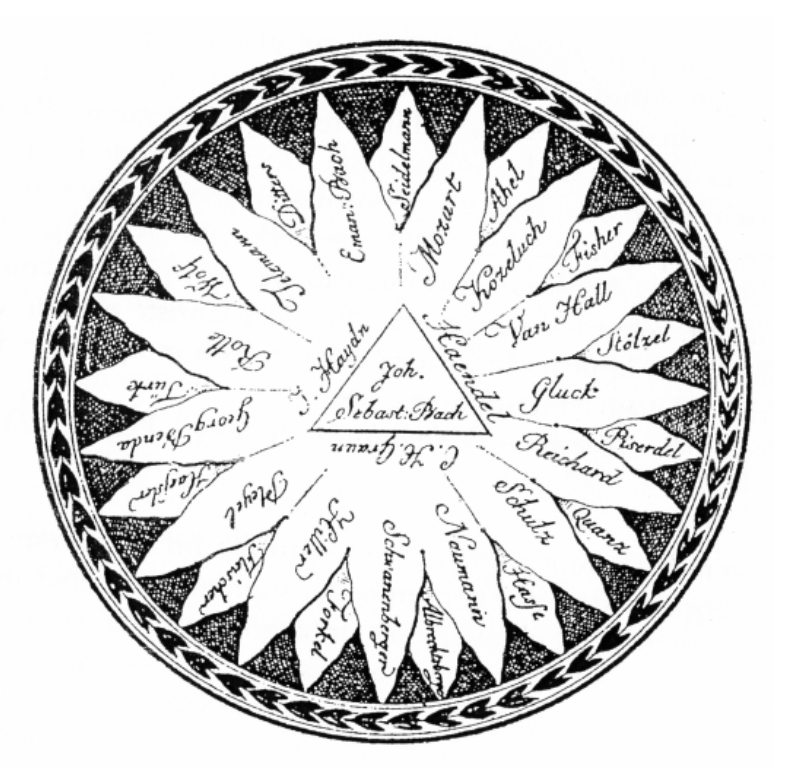

在这位创作了《唐璜》的作曲家去世几年后,一份报纸刊登了英国管风琴师奥古斯特・弗里德里希・克里斯托夫・科尔曼设计的一幅圆形的奇特版画。他在画中展现出一个集结了最杰出的音乐大师们的隐喻空间:巴赫的名字位居中心的太阳位,三角形的边上是格劳恩、亨德尔和海顿的名字。他们的光芒辉映着其他各个艺术家的光彩,像许茨、阿贝尔、约翰・亚当・希勒、哈塞、匡茨、莫扎特、格鲁克等。

海顿这位创作了《俄罗斯四重奏》的作曲家是欧洲最具声望的作曲家,他认为科尔曼的绘画很反映现实。海顿保存了很多前辈作曲家的曲谱,他认为自己的清唱剧《创世记》和《四季》都从巴赫的音乐中获得了滋养。很重要的一件事是1802年第一部巴赫传记作品问世,作者是约翰・尼古劳斯・福克尔。他通过巴赫的儿子威廉・弗里德曼・巴赫和卡尔・菲利普了解到这位大音乐家的一手细节。

福克尔也是一位管风琴师,他对巴赫的兴趣非常浓厚,他在写完《音乐通史》后专注于巴赫研究,既关注巴赫本身,也从艺术角度去分析他。福克尔在这本书的序言里表达过,他最想做的还是传记写作:“如果不是得先完成我的《音乐通史》,我早就动笔写传记了。”用福克尔的话说,巴赫拥有最丰富的想象力,他的创造力永不枯竭。他用浪漫主义的词汇去评价巴赫,说他既“卓尔不群”又“才华横溢”。福克尔认为,人们很少提及巴赫,是因为巴赫之后的音乐家们无法完全理解其作品的丰富内涵。

《公共音乐报》1799年第1卷中奥古斯特・弗里德里希・克里斯托夫・科尔曼的版画。图/《巴赫传:时代、观念与书籍》

福克尔用他的传记为巴赫的音乐留下痕迹。其实早在巴赫被“发现”以前,他的学生们就已经誊写并传播了大量的巴赫曲谱,他们也是一群卓越的音乐家,靠实力取得了重要的管风琴师和乐监职位。因此,即便在推崇“感性”的时代,巴赫的名字也没有隐匿在黑暗中。师从巴赫的戈特弗里德・奥古斯特・霍米利乌斯成了德累斯顿3个新教教堂的乐监;巴赫的爱徒中还有著名音乐家约翰・亚当・希勒,他将自己对于巴赫的热忱传递给了当时最具影响力的音乐家中的一位——克里斯蒂安・戈特洛布・尼夫,而尼夫又将这种热忱传递给了当时还是学生的贝多芬。莫扎特的好朋友希勒可能也更让莫扎特感受到巴赫的魅力。同样,卡尔・菲利普也让约瑟夫・海顿了解到自己父亲的作品。

约翰・菲利普・克恩伯格也不是无名之辈,他是波茨坦皇家小教堂乐队的成员。他曾被委托照管腓特烈大帝的妹妹安娜・阿玛利亚公爵夫人的图书馆,由于他的缘故,馆里书架上摆满了巴赫的作品。他年轻时对跟巴赫学到的对位法产生了浓厚兴趣,据说他是如此刻苦,以至于因疲劳而发烧卧床了四个多月。知道他对音乐如饥似渴,巴赫决定去克恩伯格家里为他授课。在写给普鲁士的安娜・阿玛利亚公爵夫人、落款时间为1783年的一封信中,克恩伯格对她说:

我唯一的慰藉是自己与当代许多音乐家相比,几乎在音乐的各个方面都有明显优势,只是我不能去想J.S.巴赫。尽管我已经竭尽所能地探究巴赫音乐艺术的奥秘,但我不得不承认,面对巴赫的作品,我就像一只被摆到棋盘或者其他棋牌游戏前的猴子一样一头雾水。最糟糕的是每当我在音乐上前进一步,我就越发感受到巴赫的伟大,他是那样地难以被模仿,永垂不朽。

巴赫征服了音乐领域,

他创作了最恢宏辽阔的复调

在巴赫如此庞大的学生群体中,包括约翰・托比亚斯、约翰・路德维希・克雷布斯、约翰・克里斯托夫・克尔纳尔和约翰・卡斯帕・沃格勒,巴赫的儿子们不应该被忽视。巴赫的教学对威廉・弗里德曼和约翰・克里斯蒂安的音乐事业发展非常关键,对另一个孩子卡尔・菲利普・埃马努埃尔也很重要,但巴赫认为卡尔的音乐作品有很多不足,它们“会像普鲁士蓝一样慢慢褪色”。另一位杰出作曲家弗里德里希・威廉・马普格,认为他在启蒙运动鼎盛时期的思想理论上的灵感源自巴赫。

巴赫直接带的学生大约有100人,他们将从巴赫那里继承来的累累硕果潜移默化地传播出去,滋养更多的人。巴赫一直致力于人才的培养。巴赫的音乐从未被埋没在莱比锡圣约翰教堂南侧的角落,而是传播到了德国之外的地方。知名学者、作曲家乔瓦尼・巴蒂斯塔・马蒂尼神父在博洛尼亚坐拥当时欧洲最重要的音乐图书馆之一,他写给约翰内斯・巴蒂斯特・保利的信便可印证巴赫的影响力。那是1750年4月,也就是巴赫去世前3个月,马蒂尼神父对保利说道,他认为无须渲染——巴赫的魅力,因为巴赫不仅在德国,而且在整个意大利都赫赫有名,备受尊崇。我只想说在我看来,很难找到一位超越巴赫的大师。在当今这个时代,巴赫可以跻身全欧一流音乐家之列。

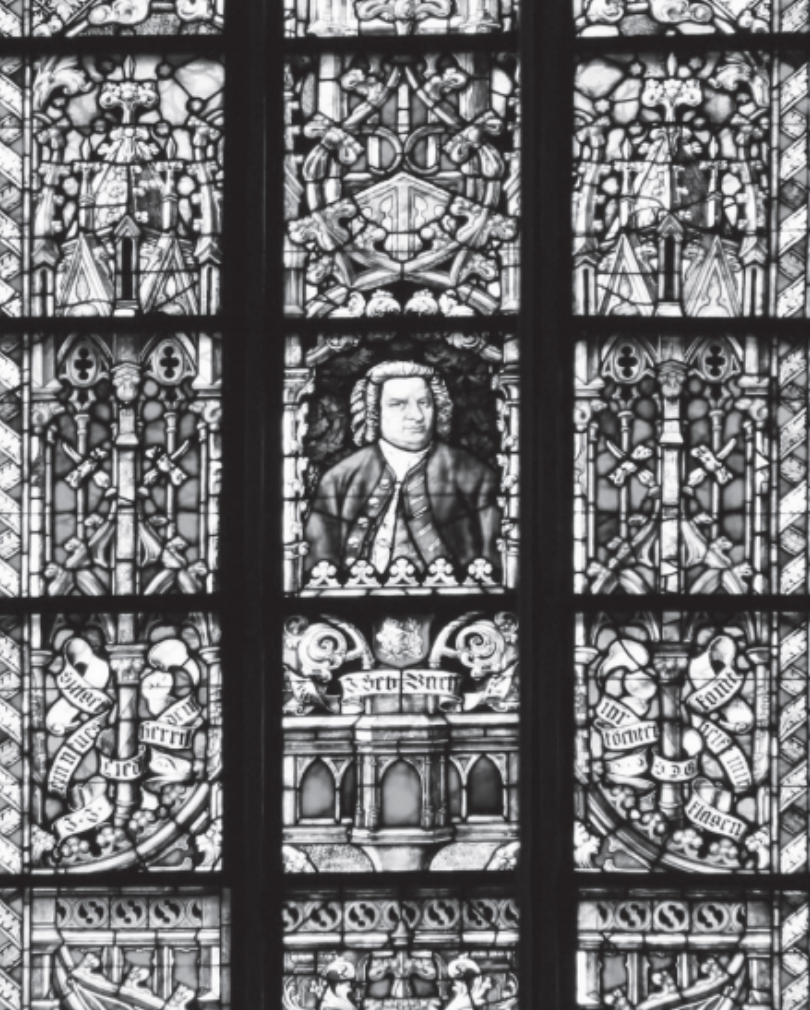

圣托马斯教堂纪念巴赫的花窗玻璃。图/《巴赫传:时代、观念与书籍》

以《管风琴师的音乐技法》闻名的管风琴师雅各布・阿德伦,在收录于1758年出版的《音乐体验指南》中的一篇文章里,更加直抒胸臆地表达了对巴赫的欣赏:

无须赘述,我只想说,那些在听过大多数艺术家的作品后依然认为人世间只有一个巴赫的人,是具备真正眼光的人。我想说只有极少数人能理解巴赫的作品。

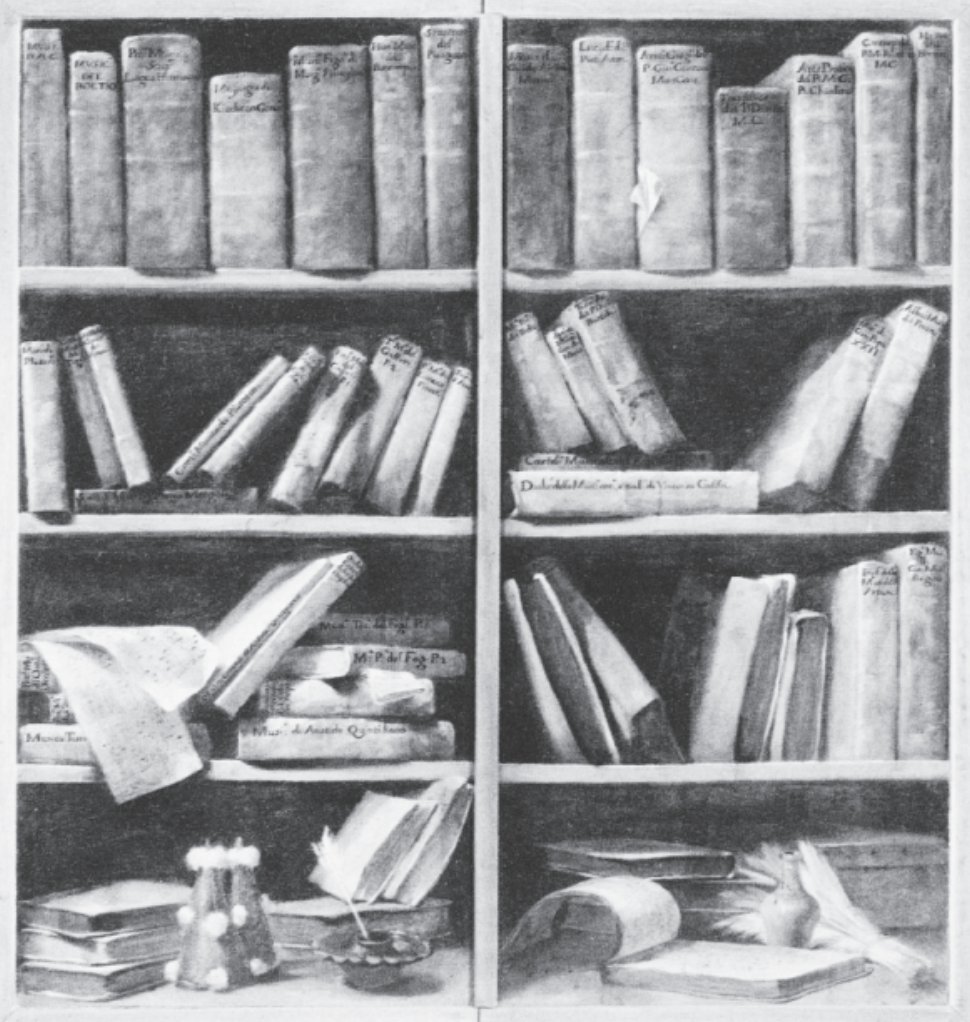

另外,以书籍为主题的最著名油画之一,是马蒂尼神父委托博洛尼亚画家朱塞佩・玛丽亚・克雷斯皮于1725年创作的画作,呈现了一些装满音乐书籍的书架。该画作如今陈列在意大利博洛尼亚国际音乐博物馆中。

朱塞佩・玛丽亚・克雷斯皮:《装满音乐书籍的书架》,1725年。图/《巴赫传:时代、观念与书籍》

在《人类群星闪耀时》中,斯蒂芬・茨威格乐观地将历史称为“诗人”和“评论家”。然而,在文化的世界里时常出现的情形是,流传下来的观念变成永恒的真理,并不确切的言辞成了金科玉律。各种陈词滥调扭曲了事实,更确切地说,它们塑造了事实。试问有几位巴洛克音乐家不是在去世后更受推崇?亨德尔较为难得地在生前获得了名望,他在古典主义和浪漫主义音乐之间留下了最深的印记,他被贝多芬深深敬仰。然而,著名音乐家维瓦尔第直到20世纪初才被世人重新看见。珀塞尔、吕利、佩尔戈莱西、泰勒曼和让-菲利普・拉莫的音乐在20世纪中叶才开始在乐迷中奏响,戈蒂埃、弗罗贝格尔、彼贝尔、穆法特、富克雷等作曲家在近30年才获得人们的关注。在古典音乐的复兴中,巴赫可谓功不可没,因为学者与音乐家们一直对巴赫抱有兴趣。在巴赫周边挖掘,可以找回很多看起来已被永远埋没的声音。从这个以及其他许多层面上看,巴赫一直是破浪之神。

19世纪迎来了所谓的巴赫“复兴”,迸发出对巴赫音乐的热情。霍夫曼在1814年出版的《克莱斯勒言集》中写道,巴赫的音乐震撼了他的心灵。深受舒曼与李斯特钦佩的钢琴家阿道夫・冯・亨泽尔特一边将《圣经》放在乐谱架上阅读,一边演奏着《平均律键盘曲集》。从第二维也纳乐派到斯特拉文斯基、巴托克、欣德米特、肖斯塔科维奇、凯奇、利盖蒂,当提起重要的作曲家时,巴赫的名字从不会缺席,他的作品被视为西方音乐的核心支柱。在1933年4月的一次演讲中,安东・韦伯恩激动地说“一切尽在巴赫”:巴赫征服了音乐领域,他铺展着循环的旋律,无论横向还是纵向;他创作了最恢宏辽阔的复调。

本文选自《巴赫传:时代、观念与书籍》,文中所用插图除特别标注外均来自该书。已获得出版社授权刊发。

原文作者/[西]拉蒙·安德烈斯

摘编/何也

编辑/王铭博

校对/陈荻雁