济南的“人才经”,从一本新书读懂城市与人才的“双向奔赴”

当一座城市把对人才的理解浓缩进一本名为《我在济南刚刚好》的书中,背后藏着的不仅是引才留才的诚意,更是一套成熟的城市发展方法论。

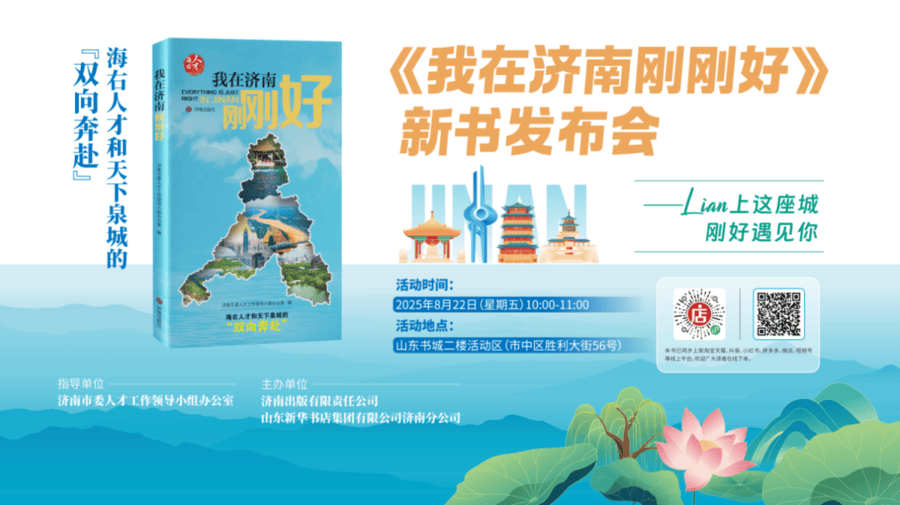

8月22日,这场由济南市委人才工作领导小组办公室指导的新书发布会,与其说是一次图书发布,不如说是济南向外界递出的一封“立体邀请函”——以文字为媒,串联起政策红利、生活质感与城市情怀,诠释着“人才与城市双向奔赴”的深层逻辑。

《我在济南刚刚好》全书约26万字,近700幅图片,包括“我”“在济南”“刚刚好”三大主题篇章,通过七个部分集中展现了济南这座城市的创新发展活力、人文历史底蕴、政策服务温度、生态环境魅力以及休闲娱乐生活。

一

从“政策清单”到“生活图谱”:济南的人才叙事升级。

这场发布会,令人印象深刻的是参会名单的“跨界性”:既有市委组织部、人社局等政策制定部门的负责人,也有天下第一泉景区、九如山休闲旅游度假区等生活场景的运营者;既有魏新、鲁先圣等文化学者,也有刘云香、耿直等扎根济南的人才代表。这种“政策端+生活端+情感端”的组合,恰恰呼应了书中的核心主张:人才对城市的选择,从来不是单一维度的考量,而是事业机遇、生活体验与精神归属的综合权衡。

在各地人才政策日趋同质化的当下,济南的突破点在于“叙事视角”的转换。传统的人才工作往往聚焦“我们有什么”,比如补贴、住房、项目支持,这些固然重要,但更关键的是“你需要什么”。《我在济南刚刚好》的创新之处,在于它跳出了“政策说明书”的框架,以人才视角构建了一幅完整的“城市生活图谱”:从创业就业的政策支持,到文旅消费的场景推荐;从泉城书房的文化滋养,到南山月民宿的诗意栖居;从山东大学的学术氛围,到明水古城的烟火气息。这种叙事方式的背后,是济南对人才需求的深刻洞察——如今的人才,不仅看重“能赚多少钱”,更在意“生活有多好”;不仅关注“事业有多大舞台”,更关心“日子有多少滋味”。

发布会的议程设计同样暗藏深意:播放城市人才宣传片与主题曲、文化学者分享城市记忆、人才代表讲述扎根故事、向图书馆与青年代表赠书……这些环节串联起“政策保障 —情感共鸣—场景体验”的完整链条,让“刚刚好”的感受变得可触可感。当新华书店、舜耕山庄、公交集团、九如山度假区与出版社签订合作推广协议,意味着这本书将走进书店、景区、酒店、交通枢纽等城市空间,从“案头读物”变成“生活指南”,让每一位来到济南的人都能在字里行间找到属于自己的“归属感”。

二

多方协同的“生态思维”:构建人才服务的共生网络。

观察济南的人才工作体系,“协同”是贯穿始终的关键词。此次发布会由市委人才办指导,济南出版有限责任公司与新华书店主办,看似简单的组织架构背后,是政府、企业、社会机构的深度联动。这种“多方协同”的模式,打破了人才工作“政府独唱”的传统,形成了“政府搭台、企业唱戏、社会参与”的生态格局。

市属国企的深度参与尤其值得关注。济南轨道交通集团、文旅发展集团、公交集团等企业的负责人出现在会场,意味着人才服务正在从“政策层面”下沉到“服务末梢”:地铁线路的延伸如何拓宽人才的生活半径?文旅集团的资源如何丰富人才的业余生活?公交集团的线路优化如何解决通勤痛点?这些看似细微的衔接,恰恰构成了“城市服务力”的核心。正如书中所传递的,真正的人才友好,不在于口号多响亮,而在于能否让人才在每天的通勤、消费、休闲中感受到“被重视”——这种重视,藏在公交站台的双语标识里,含在景区的人才专属服务中,融在书店的阅读沙龙里。

文化学者与人才代表的互动环节,更藏着济南的深层考量。魏新等学者对济南历史文脉的解读,与陈纪旸等人才在济奋斗的故事形成对话,本质上是在完成“城市精神与人才价值”的嫁接。人才对城市的认同,往往始于事业平台,终于文化归属。济南深谙此道:它既用“海右人才”系列人才平台提供事业支撑,也用“泉城书房”“小广寒电影博物馆”等文化空间滋养精神,让人才在干事创业之余,能找到与城市对话的精神通道。

三

“刚刚好”的智慧:城市发展的平衡之道。

“我在济南刚刚好”,这个书名道破了济南人才战略的精髓。比起“最优”“顶尖”等极致化表述,“刚刚好”三个字更显从容——它指向的是城市发展节奏与人才成长步调的精准匹配,是硬环境与软生态的黄金平衡。

这种平衡体现在政策落地的“颗粒度”上。人才在济南遇到的问题,很少是单一部门能解决的——创业需要市场监管的商事登记、科技部门的项目孵化支持,还离不开金融机构的信贷对接;落户涉及公安与人社系统的联动;人才公寓申请需要住建部门的数据核验。济南用“多部门协同”的机制,避免了人才在政策迷宫中打转,这种“不让人才跑第二趟”的服务哲学,正是“刚刚好”的生动注脚。

更深刻的平衡在于城市气质的塑造。发布会邀请的景区与酒店代表,实则是济南生活品质的“代言人”:既有天下第一泉的自然之美,也有明水古城的人文之韵;既有山东大厦的高端服务,也有“天上的街市”乡村度假区的田园之趣。这种“繁华与宁静切换自如”的特质,恰好击中了当代人才的痛点——在一线城市为高房价焦虑的年轻人,在济南能找到“踮踮脚够得着”的生活;在小城感到发展受限的精英,在这里能获得足够广阔的事业舞台。

四

从“引才”到“留才”:一场长期主义的城市实践。

这场新书发布会的背后,是济南人才工作的“长期主义” 思维。引才只是第一步,更重要的是“留才”“育才”,让人才从“过客”变成“主人”。《我在济南刚刚好》的价值,在于它构建了一种“可持续的人才关系”:政府不只是政策供给者,更是生活服务的协调者;企业不只是就业平台,更是成长伙伴;城市不只是工作场所,更是精神家园。正如这本书的封面设计创意,济南的地图是“人”字形,它向海内外昭示,人才在济南是第1位的,人才也与这个城市共生共荣!

“交通枢纽图书展示区”“文旅场景图书专架”等推广计划,显示出济南的用心:它不想让这本书成为一次性的宣传品,而是希望它能融入人才在济南的日常——或许是在遥墙机场的等候间隙,或许是在融创文旅城的休憩时刻,翻开书页,就能感受到这座城市的细致与真诚。

当其他城市还在比拼“政策礼包”的厚度时,济南已经开始打磨“城市体验”的精度。这种转变的背后,是对人才工作本质的深刻理解:人才与城市的关系,就像泉水与济南的关系——泉水滋养了城市的灵秀,城市则为泉水提供了流动的空间。《我在济南刚刚好》的字里行间,写的正是这种“相互成就”的智慧。

发布会落幕之后,这本书将走进更多人的视野。但比图书更有力量的,是书中描绘的场景正在济南的街巷里真实发生,那些日常片段,共同构成了“人才友好型城市”的生动注脚。

或许,城市与人才的最佳状态,就是济南在书中写透的这个“刚刚好”——不刻意、不将就,彼此尊重,共同成长。这既是济南的人才哲学,也是一座城市走向未来的发展密码。