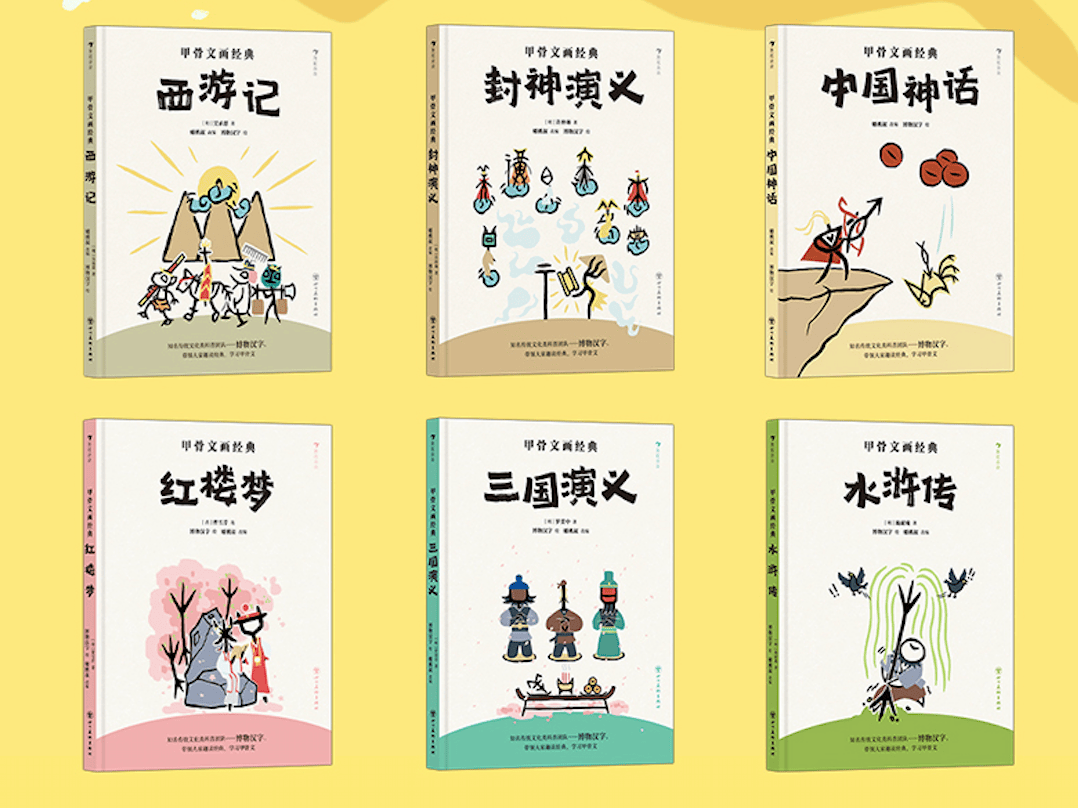

甲骨文系列新书上市!四大名著这下终于凑齐了!!

在成功地用甲骨文创作了《中国神话》《封神演义》和《西游记》且大获成功后,我们突然想,能不能用甲骨文把四大名著“写”下来呢?

于是就有了我们《甲骨文画经典》的第二辑《红楼梦》《水浒传》《三国演义》!

用甲骨文读故事,感受汉字生命力

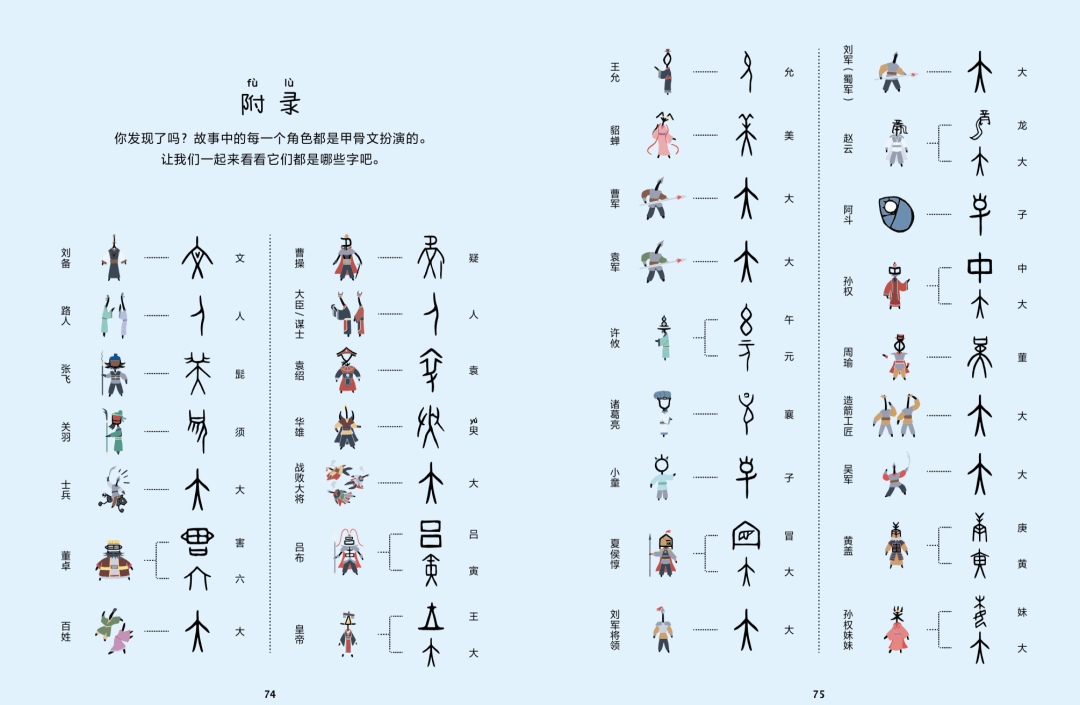

这一辑,我们继续让古老的符号化身《红楼梦》中的林黛玉、《三国演义》中的关羽、《水浒传》中的武松......这些大家耳熟能详的名著角色。加上第一辑,甲骨文已经可以完整讲述四大名著和中国神话故事啦。

甲骨文源自象形、指事、会意等造字法,本就贴近现实、直观易懂,这种特性让它天生适合 "扮演" 角色:

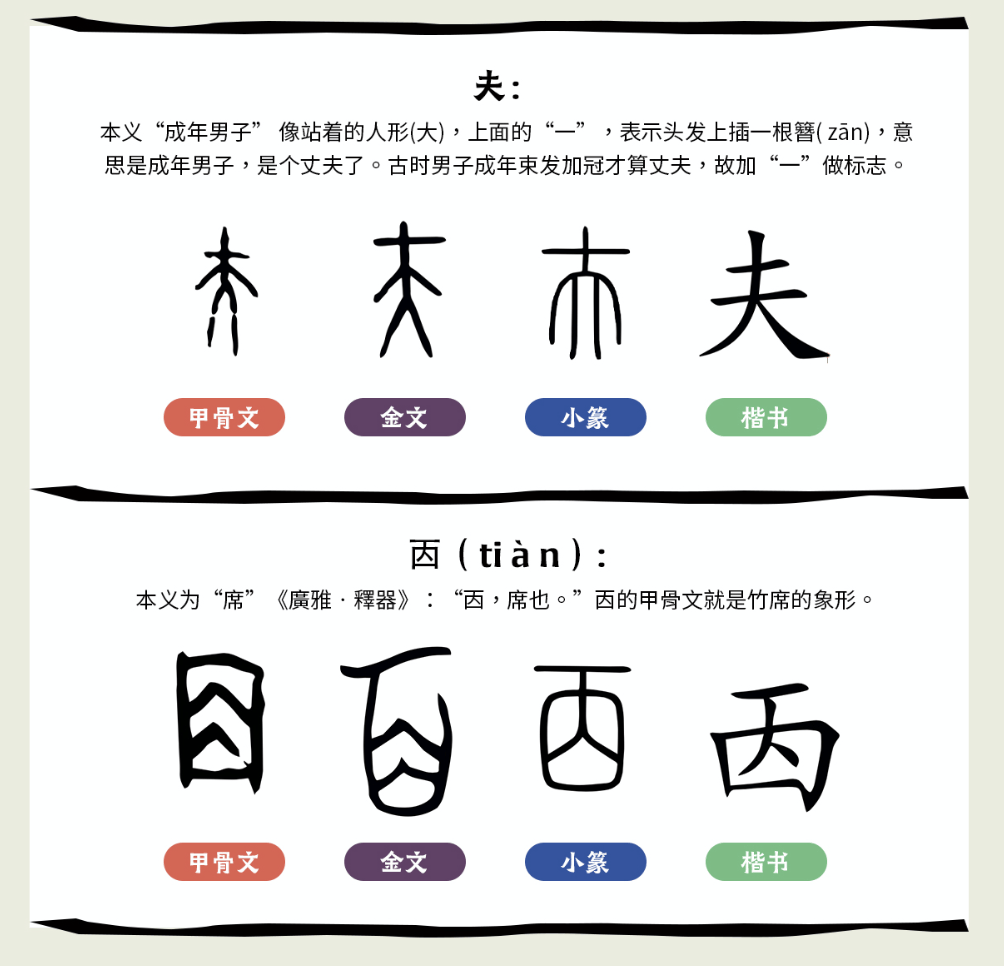

在《西游记》中,夫+㐁(tiàn),二者结合起来“出演”唐僧。

“夫”字体现唐僧作为成年男子的身份,而“㐁”字的甲骨文字形很像唐僧身上披着的袈裟,并且本义为“席”,㐁的甲骨文就是竹席的象形。从形和意上都与唐僧的形象相契合。

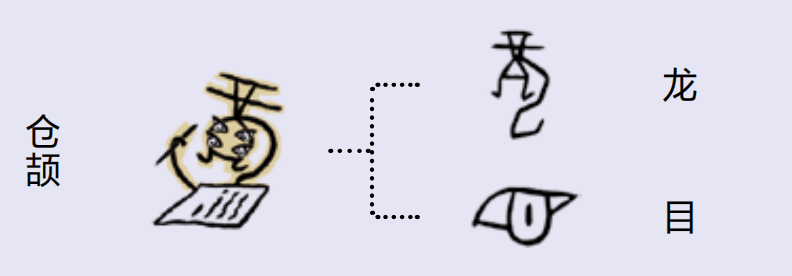

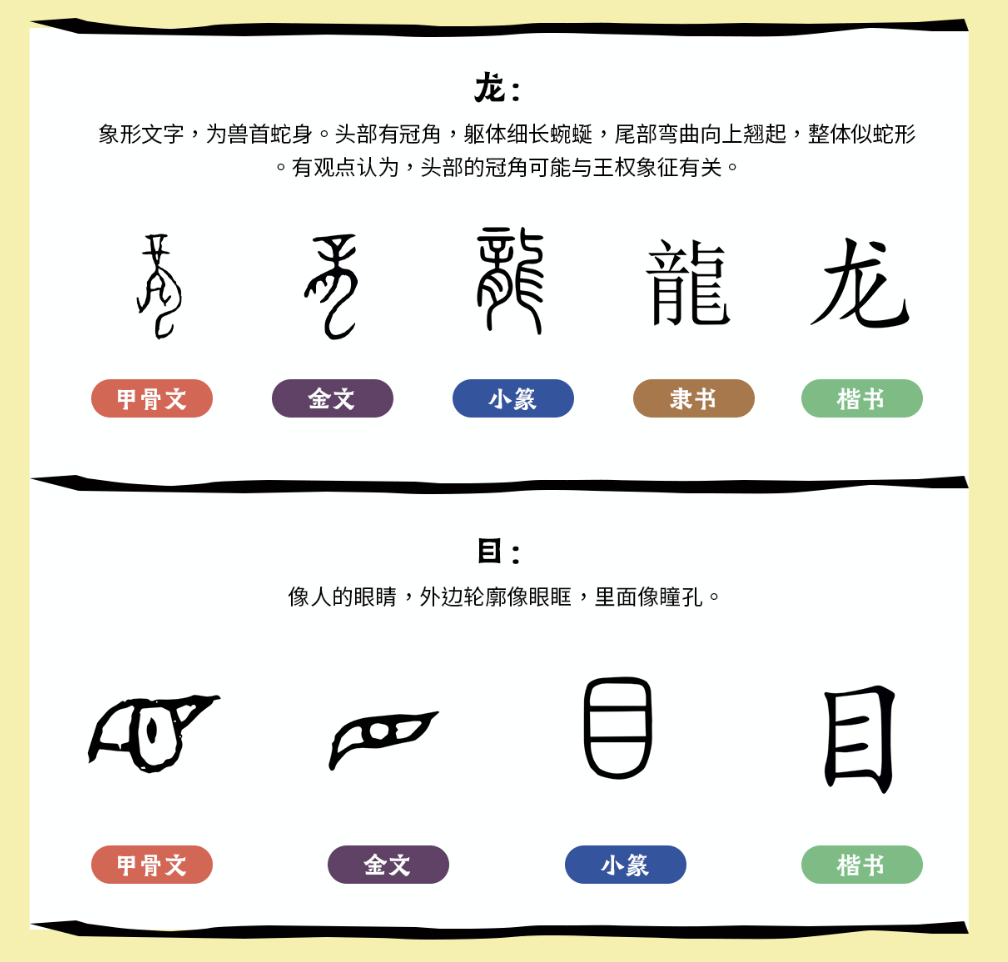

再如《春秋元命苞》记载的仓颉:书中描述他“龙颜侈哆,四目灵光”。(仓颉有着如龙般宽阔威严的额头、嘴巴大而开张,还生有四只闪耀灵光的眼睛。)

我们直接用“龙”字的威严甲骨文作为他的面容轮廓,再配上四个“目”字——仓颉那充满神性的独特样貌,是不是瞬间就跃然纸上?

通过这样的方式,甲骨文不再是冰冷的古文字,而是能“扮演”角色的鲜活符号——孩子既能在故事中看懂汉字从图画演变而来的脉络,也能直观感受到这份穿越三千年的生命力。

为了让角色既生动又准确,我们逐字对照权威甲骨文字典考据,严保字形无误。但甲骨文破译仅1000余字,第二辑又以人物角色为主——如何用有限"字符库"演绎千差万别的形象。这既是创作中最大的挑战,也是我们投入最多心血钻研的核心。

轻松走进名著世界

有的朋友要问了,用甲骨文讲四大名著,孩子能看懂吗?

完全没问题!正是因为甲骨文形象生动、直观易懂,就像一幅幅小图画,它反而能成为吸引孩子接触和理解这些巨著的很好的“桥梁”。

我们都知道这些经典名著,情节错综复杂、角色众多,文字量巨大。小朋友读完后可能会发现,不仅人物名字记不真切,连情节发展都像一团乱麻。尤其是四大名著,虽然故事性极强,但原著对小朋友来说门槛实在太高。

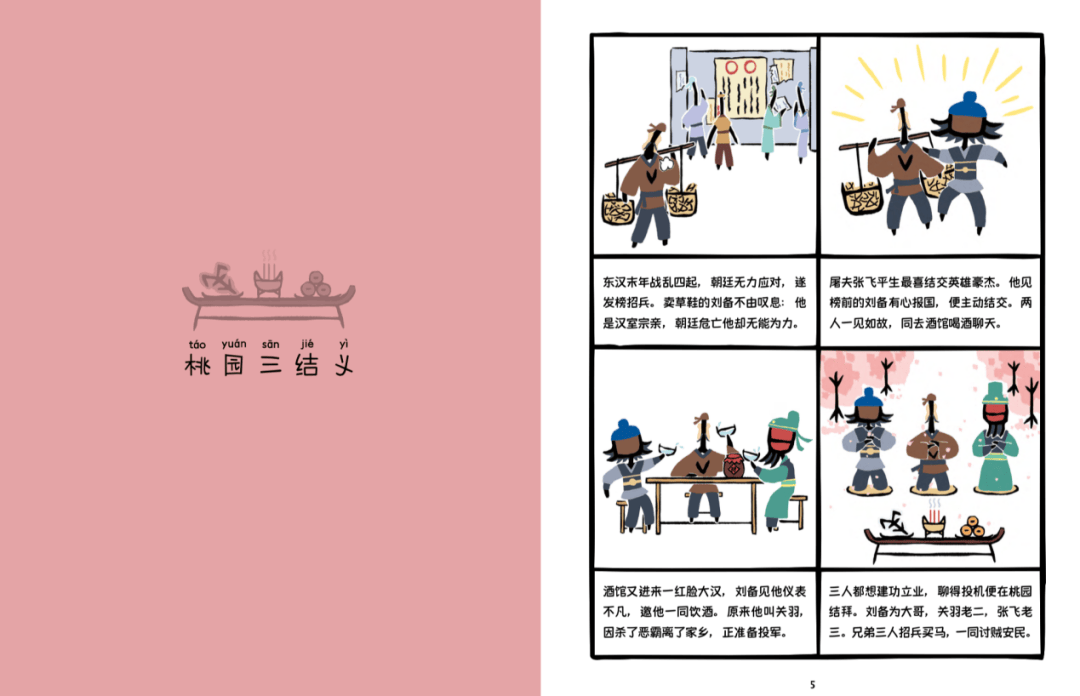

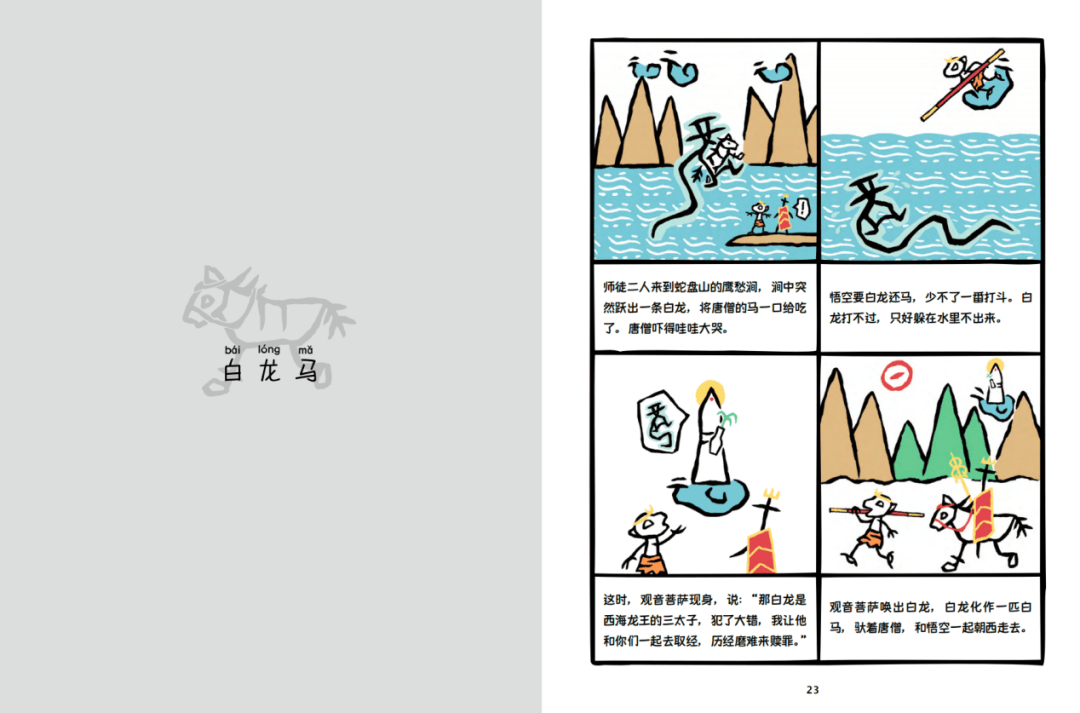

因此,我们特意从原著中挑选并改编了那些最有趣、最知名且适合孩子的经典篇章。不仅如此,整个改编过程完全对照市面上最权威的名著版本,确保改编后的故事情节与原著基本一致。

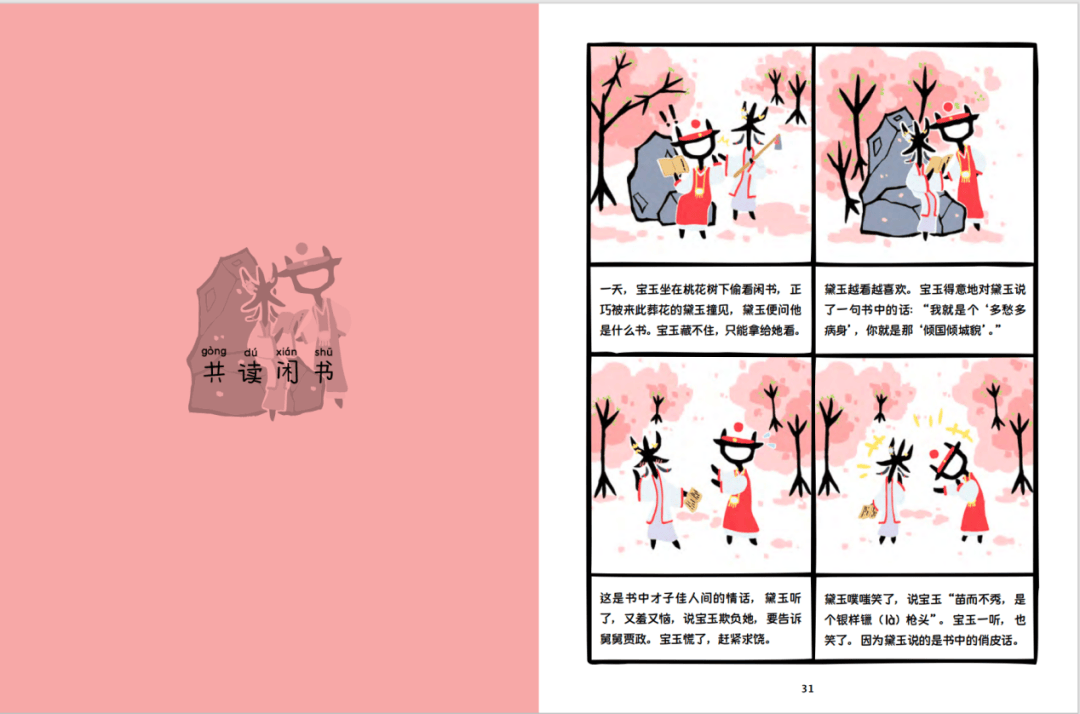

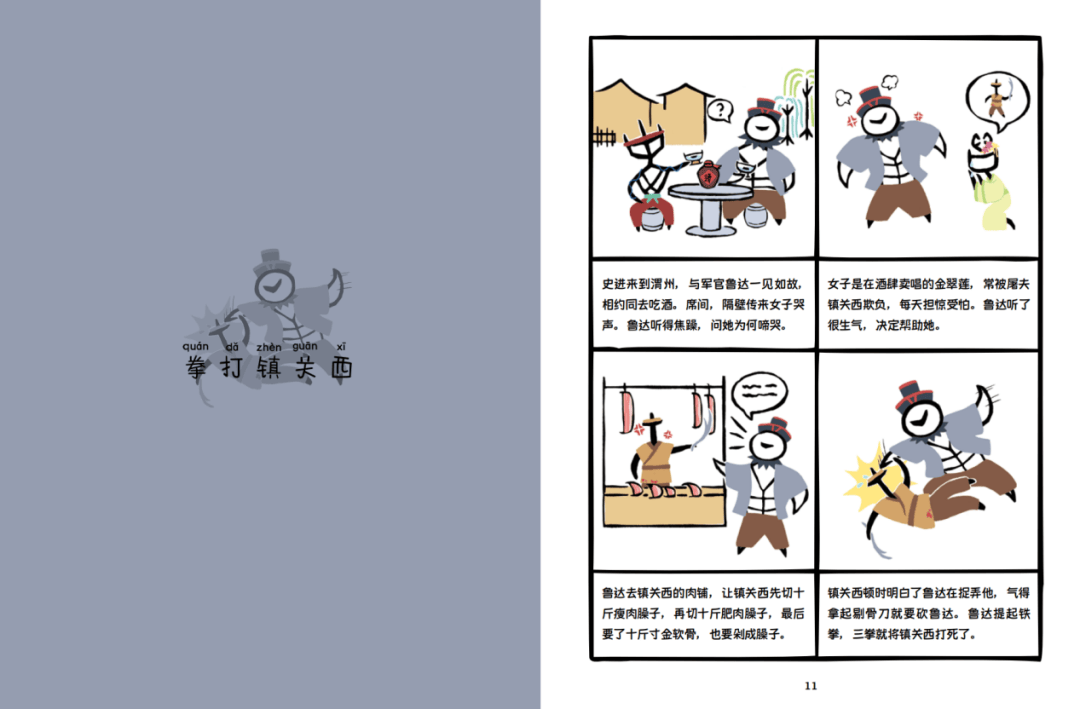

为了让大家轻松阅读,我们把每个故事压缩成四个精彩段落,搭配四格漫画,不长的一个故事,会让小朋友们更加感兴趣。

语言上既保留了原著的叙事风格又做了简化处理,让大朋友小朋友能迅速了解故事的来龙去脉。通过这样的融合,让小朋友在阅读中感知经典文学的魅力,逐步建立文学基础,丰富文学知识。

边猜边想,激活形象思维与创造力

不仅如此,对于已经开始识字的小朋友,还有更富挑战和乐趣的玩法!

找一找,猜一猜:这个甲骨文可能是什么字?为什么它在这个故事里是这个角色?同一个甲骨文,甚至能在不同故事里“一人分饰多角”!结合人物的样貌、身份、性格去联想,还能用这些古老的图形,编织出全新的图案和故事。

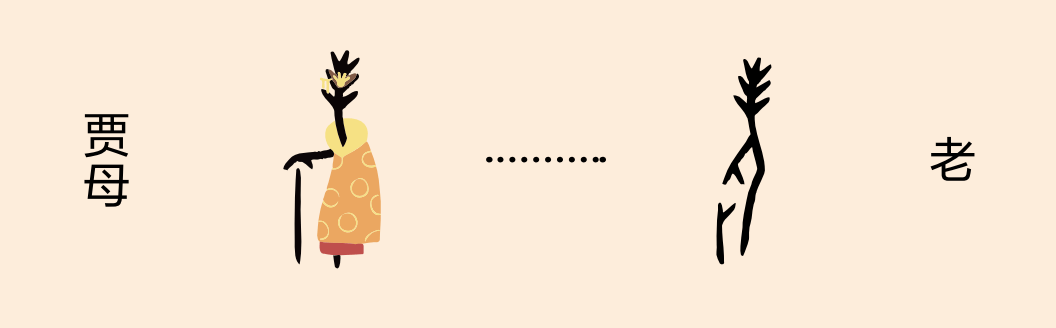

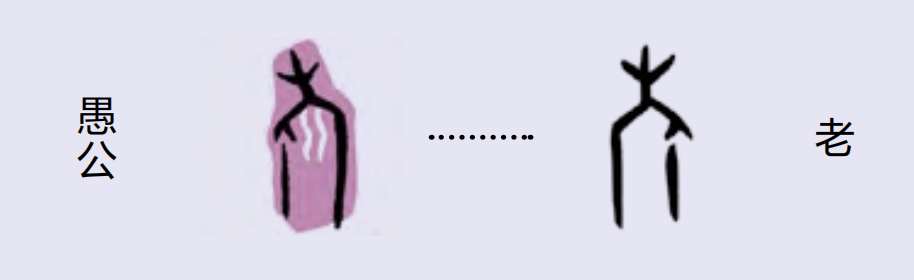

比如“老”字,它的甲骨文,描绘了披着长发、弯腰躬身、拄着拐杖蹒跚行走的老人形象。

不同的“老”字甲骨文形象,在书中演绎了截然不同的角色:

在《红楼梦》里,它是尊贵威严的老祖宗贾母;

在《中国神话》中,它化身坚韧不拔的愚公;

在《封神演义》里,它又成了仙风道骨的智者姜子牙!

同一个字,因故事背景不同,被赋予了完全不同的性格!小朋友可以边看故事边仔细观察它的图形特征,再联想它所代表的事物。这种将字形与实际事物进行联想、匹配的过程,能够锻炼他们的观察力、形象思维和联想能力。