我们玩文玩到底玩它的什么?

文玩现如今虽然处境尴尬但是玩家却与日俱增,很多人会觉得文玩到底有什么乐趣,而刚入门的玩家又会觉得文玩我们到底是在玩它的什么?

始于颜值

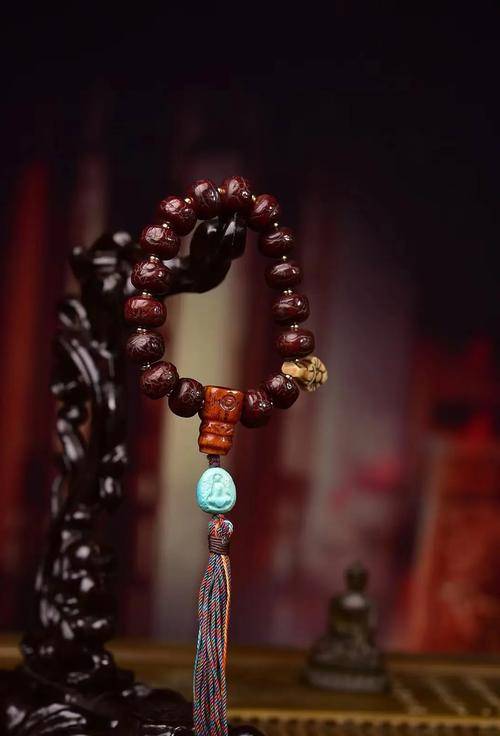

任何器物与人发生关联,第一印象永远落在“形”与“色”。紫檀的牛毛纹、星月的月眼、蜜蜡的鸡油黄,乃至松石的铁线,都像一把钥匙,迅速开启我们对“美”的本能渴望。早期玩家往往把“品相”二字奉为圭臬,尺寸是否合手、纹路是否连贯、皮色是否统一、包浆是否“浑厚”。一串108子,只要星点密布、月朗星稀,便足以让初见者驻足;一块蜜蜡,若呈澄澈金珀、内里无杂,便能在灯光下折射出摄人心魄的暖色。

此阶段的“玩”更像一场视觉盛宴:我们拍照、发圈、与同好比对,用“颜值”确认自己的审美坐标,也用“颜值”建立最初的社群身份。器物尚未与生活发生深度勾连,它只是被摆在掌心、戴在腕上,像一枚被精心装裱的勋章,提醒旁人:我懂美,我亦有品。

沉溺于习惯

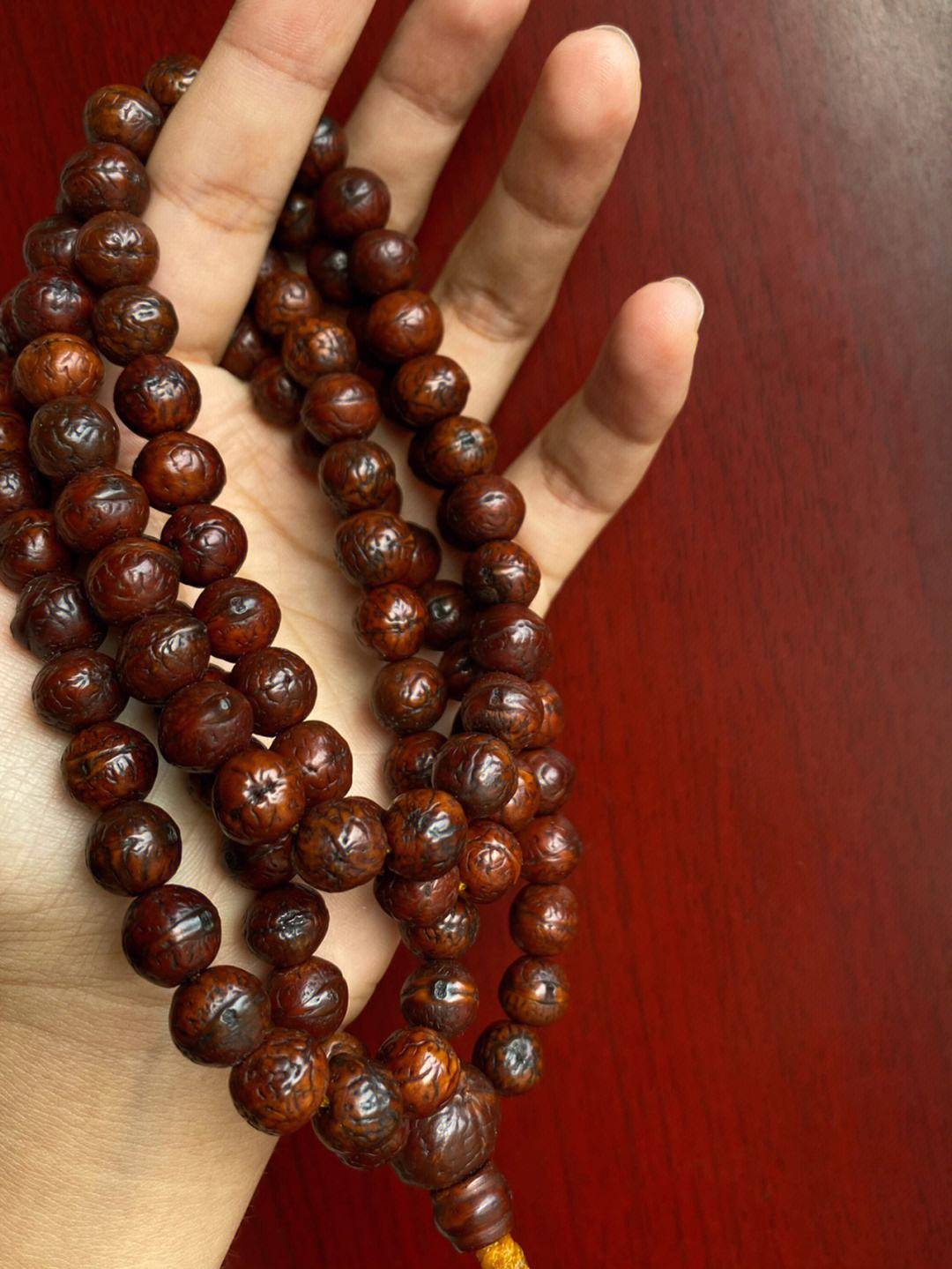

包浆的养成无法一蹴而就,星月要日日捻动、金刚需周周刷拭、橄榄核须月月上油。指尖与木纹的摩擦声、鬃毛与齿痕的刮擦感,渐渐把器物嵌入生物钟。晚饭后的一小时、地铁上的三站路、会议前的十分钟,都成为固定仪式。此时,“颜值”不再是第一驱动力,我们不再天天拍照,却在深夜无意识地捻动珠子;我们不再计较色差,却在意指尖的涩度是否恰到好处。习惯像温水,把最初的惊艳熬成日常,也把器物本身的“物性”熬进骨血。

沉溺习惯的极致,是“人器互驯”,器物因人的油脂、温度、节奏而愈发光润;人因器物的重量、纹理、声响而愈发放慢。中年人在这里找到对抗时间的方式——当事业、家庭、身体都在加速度时,唯有掌心这一寸方圆,允许他们以恒定节奏与世界和解。

终于境界

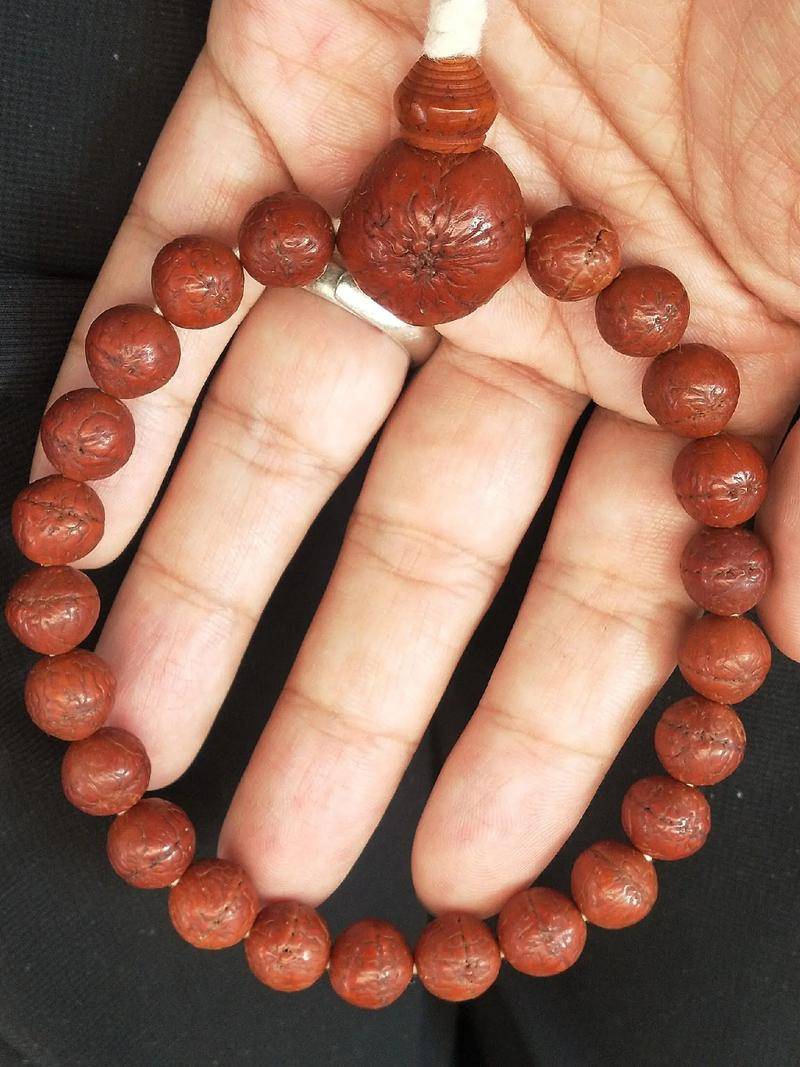

当包浆由薄透转为厚重,当色差由突兀变为融洽,器物终于完成“由物及心”的迁跃。此刻,玩家不再追问“值不值”“品相如何”,而是进入一种“见物如见己”的澄明。老玩家常说:“串子越盘越小,心却越盘越大。”金刚菩提从粗糙到润泽,星月从惨白到牙黄,不过是岁月在文玩上留下的指纹;而人在岁月中留下的,是对得失的淡然、对无常的接纳。

真正的境界,是把“盘”视作一场漫长的自我对话:遇到开裂,不再急于补救,而是学会欣赏“残缺”里的天趣;发现染色,不再怒火中烧,而是理解“人心”背后的欲望与局限;藏品流散,不再执着“永为己有”,而是把器物当作时间河流中的一朵浪花。至此,文玩不再是“文玩”,它成为一面镜子,照见我们从“向外求”到“向内观”的全程。

结语

文玩我们到底玩它的什么?是颜值吗?是习惯吗?都不是,又都是。颜值让我们相遇,习惯让我们相守,境界让我们相忘。当最后一粒珠子滑过指缝,留在掌心的,不过是一层薄薄的油脂、一道浅浅的压痕,以及一句轻若游丝的喟叹:原来我盘的不是串,是这数十载春秋;我养的也不是包浆,是终于学会与自己和解的那颗心。