画家汤德新

“神游象外,致微知著”

——著名画家汤德新水墨创作的艺术哲思与精神内核

文/郭芝军

在中国水墨画2000多年的发展历程中,"神游象外"的意境追求与"致微知著"的笔墨精神,始终是文人画家坚守的艺术准则。前者指向超越物象表象的精神漫游,后者强调对细节的极致把握以通达普遍规律。近年来,美国纽约画院副院长汤德新的一系列水墨创作作品通过网络媒介的传播格外引人注目,其辨识度极高的风貌积累恰是这一传统艺术在当代艺坛的生动演绎。他以人物、翎毛、花卉三栖艺术家的多面手形象,在笔墨世界中完成从物象到精神的超越,于细微处见乾坤,于传统中开新境。其作品既是对中国文化精神的深情回望,更是对当代水墨语言的创造性诠释,为全球化语境下的中国画发展提供了极具价值的实践范式。

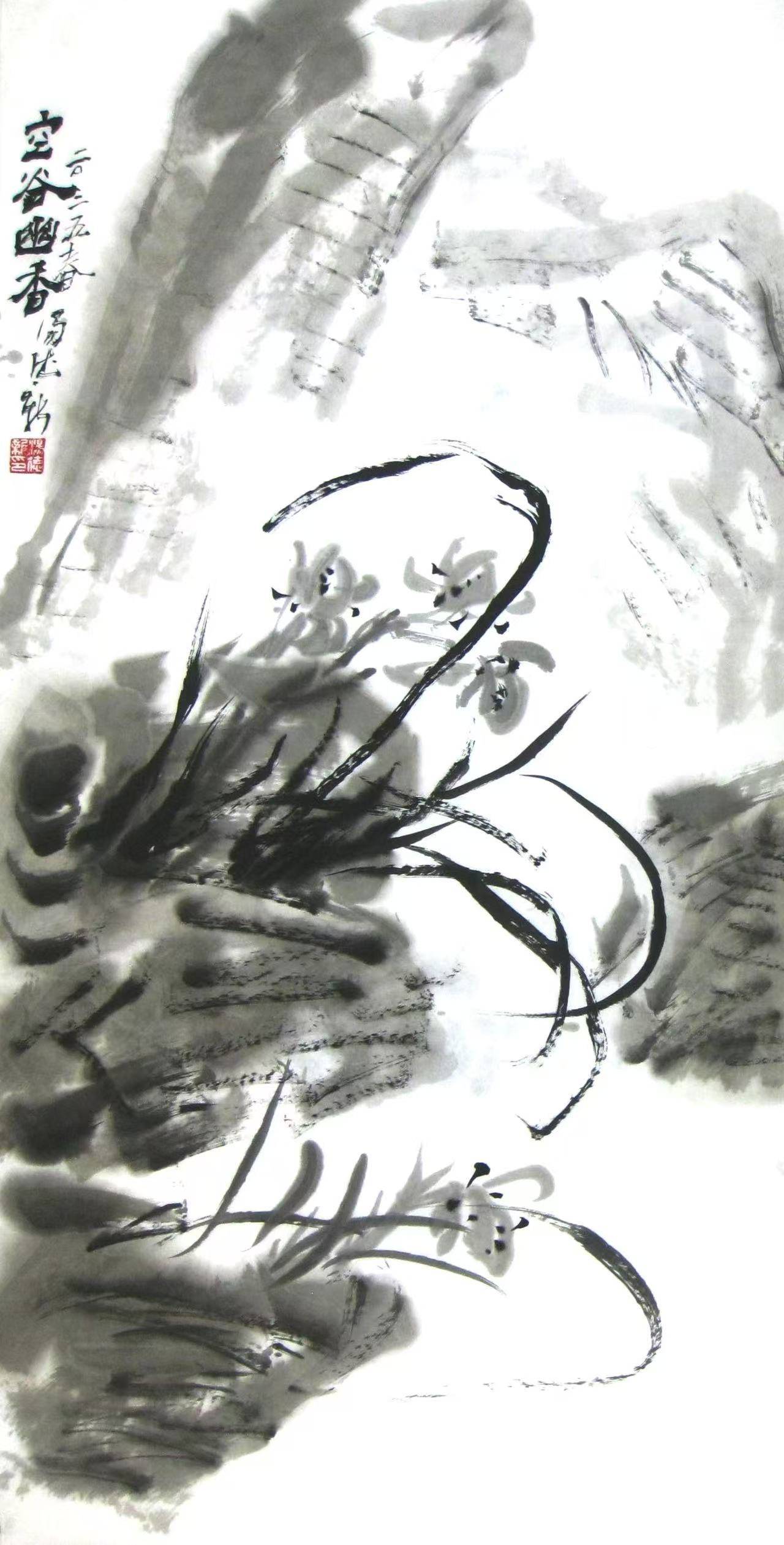

汤德新作品 图兰石 《空谷幽香》

汤德新作品 图兰石 《空谷幽香》

一、神游象外:从物象再现到精神逍遥

中国画营造画面意境所崇尚的"神游"传统,源自老庄哲学对"心斋"、"坐忘"的精神倡导,主张艺术家超越自我感官局限,以心灵观照宇宙万物的本质。汤德新的水墨创作,始终贯穿着这种超越物象的精神漫游,他笔下的各类题材信手拈来皆可入画,尺幅大小亦可随心所欲把握,随类赋彩相机行事,自由松弛的创作状态早已超越面对自然形态的摹写,其作品已然成为承载文化记忆与精神追求的符号载体。这种"神游"并非脱离现实的空想,而是建立在对物象深刻洞察基础上的精神升华,充分体现了其从"观物"到"体物"再到"化物"的艺术升华过程。

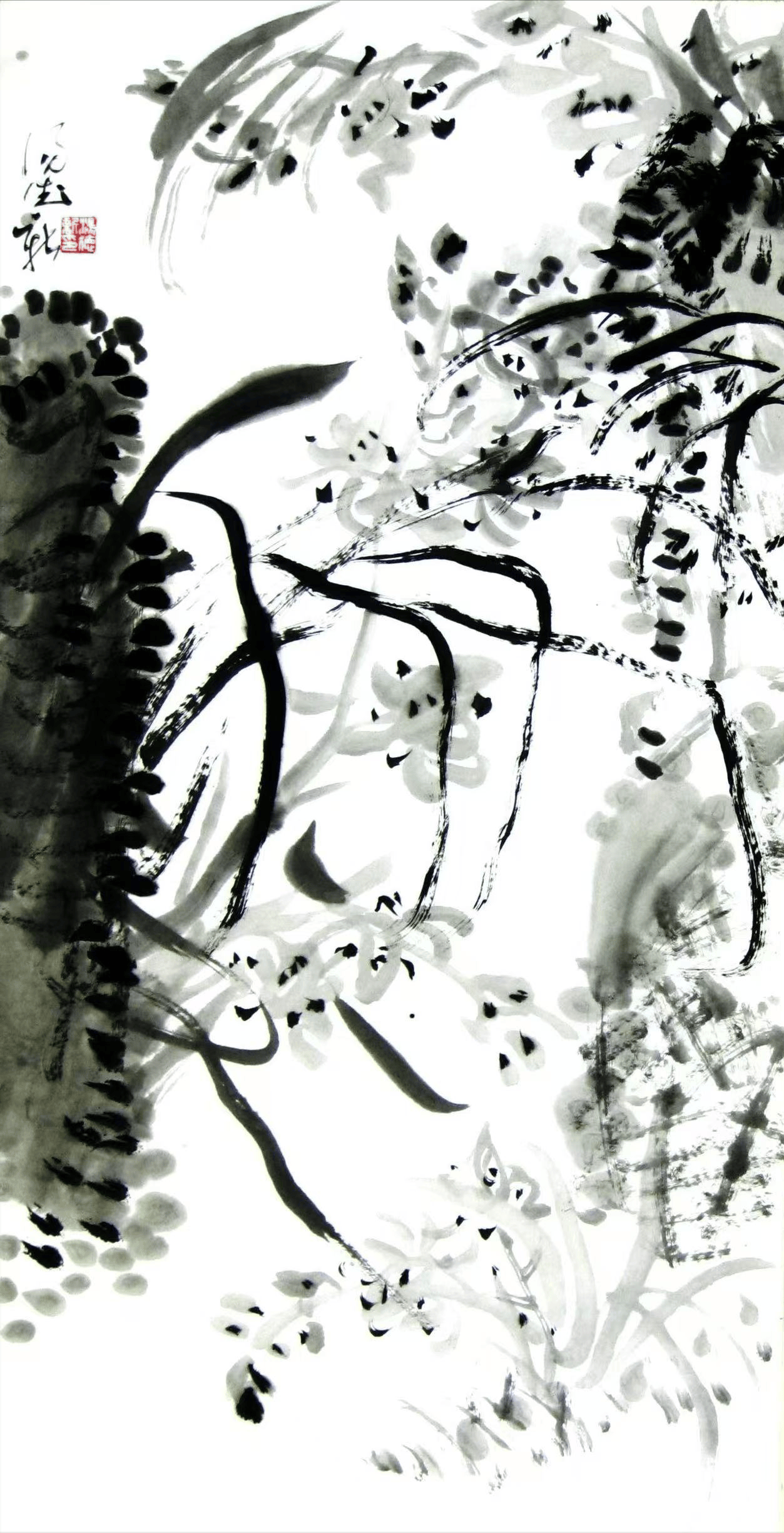

汤德新作品 《兰石图》

汤德新作品 《兰石图》

(一)意象的文化重构:从自然符号到精神图腾

自古以来梅、兰、竹、菊及荷花、老鹰等作为中国文人画的常用创作题材,历经千年积淀已形成经典的文化象征体系。汤德新对这些题材的选择,并非简单的摹写复刻,而是通过对传统笔墨语言的现代转换,实现了意象价值的文化重构。在他的《兰石图》中,兰草的叶片以中锋用笔勾勒,线条劲挺而不失柔韧,既保留了"兰生幽谷无人识"的清雅,又通过墨色的浓淡变化注入现代审美意识。岩石的皴擦借鉴了黄宾虹的"五笔七墨"技法,却以更简洁的笔触营造出空间纵深感,使兰草在虚实相生中透出"不以无人而不芳"的君子品格。

汤德新作品 《佳音》

汤德新作品 《佳音》

梅花题材的创作更显其精神穿透力。他的《佳音》突破了传统梅花"疏影横斜"的程式化表现,将枝干的扭曲与花朵的绽放置于强烈的视觉对比中。枝干以枯笔焦墨写就,笔触如"屋漏痕"般苍劲有力,暗含"宝剑锋从磨砺出"的坚韧;花瓣则以淡墨晕染,留白处似有暗香浮动,传递出"无意苦争春"的淡泊。这种处理既延续了陆游与毛泽东笔下梅花的精神脉络,又以现代构图语言赋予其新的时代内涵——在逆境中坚守,在孤独中绽放,恰是当代人面对生存压力时的精神写照。

汤德新作品 《映日荷花》

汤德新作品 《映日荷花》

荷花的描绘则体现了对"出淤泥而不染"的现代诠释。在《映日荷花图》中,他并未刻意强调荷花的洁净与污泥的污浊,而是通过荷叶的浓墨重彩与荷花的淡墨轻岚形成视觉平衡。荷叶的笔触大胆泼辣,墨色从浓到淡自然过渡,似有阳光穿透叶片的斑驳感;荷花则以"破墨法"表现花瓣的层次感,中心处略施胭脂,暗含"清水出芙蓉"的本真。这种处理消解了传统荷花题材的道德说教意味,转而指向对生命本真状态的礼赞——在复杂环境中保持自我,在世俗喧嚣中坚守初心。

汤德新作品 《春气满林香》

汤德新作品 《春气满林香》

值得引人注意的是,汤德新对传统意象的重构并非孤立进行,他虽然身处世界繁华都城-纽约,而笔下创作的内容常常融入现代生活元素,形成时空对话的艺术效果。一幅《春气满林香》的作品中,前景的兰草以传统笔法写就,线条灵动,墨色清雅;背景的老梅花骨朵则以几何化的线条勾勒,笔触刚硬,墨色浓重。两者在画面中形成强烈对比,却又通过墨色的呼应达成和谐。这种构图打破了传统文人画"逸笔草草"的封闭性,使古老的文化符号与现代人审美文明产生碰撞,既让观众感受到传统精神的永恒价值,又引发对现代生活的思考——在钢筋水泥的现代城市丛林中,如何守护内心的清雅与宁静?

汤德新作品 《寒色秋影》

汤德新作品 《寒色秋影》

(二)笔墨的精神游走:从技法规范到情感宣泄

笔墨作为传统中国画创作的核心语言,不仅是造型的工具,更是艺术家精神游走的轨迹。汤德新的笔墨实践显示,既继承了"屋漏痕""锥画沙"的传统笔法精髓,又突破了程式化的技法束缚,自明代徐渭开创泼墨大写意以来,近代吴昌硕、任伯年、张大千、刘海粟在水墨方面无不做了大胆的举措,毕生的探索,使笔墨成为情感与思想的直接流露,从而实现了从"技"到"道"的升华。

汤德新作品 《空谷白云端》

汤德新作品 《空谷白云端》

他对笔法的运用达到了"随心所欲、而不逾矩"的境界。无论是画兰草时还是画老鹰时,都从前贤那里吸取了充足养分,他借鉴郑板桥"乱石铺街"的书法笔意,线条看似随意却暗含节奏,提按顿挫间如音乐般起伏;画梅花时,吸收王冕的"繁枝密萼"技法,却以更快的运笔速度表现枝干的张力,笔锋转折处似有裂石之声;画老鹰时,则将吴昌硕的篆书笔法融入线条勾勒,使物象轮廓线条既具造型功能,又有"力透纸背"的书法美感。这种对传统笔法的吸收不是简单模仿,而是通过长期练习内化为身体记忆,最终转化为情感的自然流露——在《寒色秋影》中,线条的舒缓飘逸对应着心境的平和;在《空谷白云端》中,笔触的急促激烈则宣泄着对生命力量的礼赞。

汤德新作品 《夏塘情趣》

汤德新作品 《夏塘情趣》

用墨的创新更显其精神探索的深度。他将西方绘画的光影观念融入水墨表现,创造出"墨分五彩"之外的层次感。在《夏塘清趣》中,荷叶以浓墨打底,再以淡墨层层晕染,靠近荷花处墨色渐淡,形成月光照射的效果;花瓣则以"宿墨"技法表现,墨色中透出淡淡的灰调,似有月色笼罩的朦胧。这种处理突破了传统水墨画"计白当黑"的空间观念,使画面产生光影流动的韵律,仿佛观者能随墨色的变化感受到月光下荷塘的静谧与生机。

汤德新作品 《水墨裸女图》

汤德新作品 《水墨裸女图》

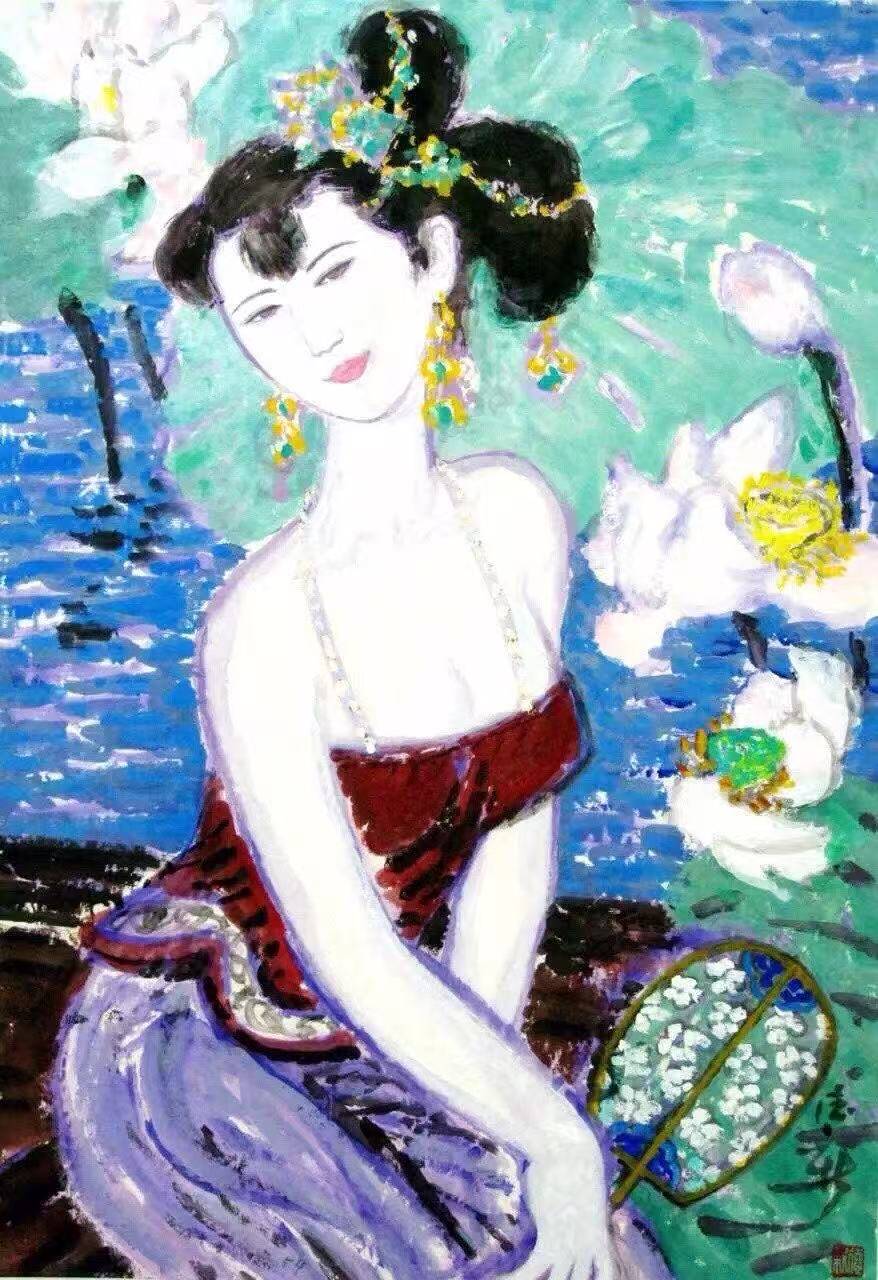

汤德新作品 《美女系列》

汤德新作品 《美女系列》

汤德新作品 《美女系列》

汤德新作品 《美女系列》

更为难得的是,他的笔墨语言始终与情感表达紧密相连,形成"笔随情动,墨由心生"的创作状态。在《水墨裸女图》系列人物画中,线条的颤抖与墨色的混浊传递出对美好事物的向往与热爱,充满激情洋溢的表现力;在《天鸡振羽鸣》中,大块艳丽彩色笔触的明快与墨色饱满的奇特构图显示对生活的礼赞;在《有神威》中,线条的迟滞与墨色的厚重则暗含对生命意义的怜悯与追问。这种将情感注入笔墨的能力,使他的作品超越了单纯的技法展示,成为艺术家精神世界的直接呈现——观者在欣赏笔墨韵律的同时,更能感受到作品背后那颗敏感而炽热的心灵以及放荡不羁的艺术天性。

汤德新作品 《天鸡振羽鸣》

汤德新作品 《天鸡振羽鸣》

汤德新作品 《有神威》

汤德新作品 《有神威》

(三)意境的时空超越:从眼前之景到心中之境

意境的营造是中国画的最高追求,汤德新的作品以"画外有意,境外有境"的艺术效果,实现了对时空局限的超越,让观者在有限的画面中感受到无限的精神空间。

汤德新作品 《想见故园》

汤德新作品 《想见故园》

汤德新作品 《大富贵》

汤德新作品 《大富贵》

他的花鸟画常常营造"小中见大"的意境。《想见故园》仅画一隅青藤与几条丝瓜,寥寥数笔却显得灵动生趣地向产生了画外的延伸感,暗示园外的广阔天地;《大富贵》聚焦于墙角的数枝牡丹花,留白处似有和风拂面,让人联想到画外的春光烂漫。这种处理借鉴了传统"折枝画"的构图智慧,却以更简洁的笔墨强化了画面的开放性——观者的想象随物象的指向延伸,最终进入"万物与我为一"的精神境界。

汤德新作品 《秋来欲醉》

汤德新作品 《秋来欲醉》

汤德新作品 《朝露》

汤德新作品 《朝露》

人物画的意境则更具叙事性与哲理性。《秋来欲醉》中,一位窈窕淑女独坐林下,身形微倾却目光清澈。画面以淡墨为主色调,石榴林的茂密与人物的孤寂形成对比,留白处似有琴声回荡。这种意境既延续了王维"独坐幽篁里,弹琴复长啸"的诗意,又融入了当代人的孤独体验——在信息爆炸的时代,我们是否还能保持内心的宁静与独立思考?《朝露》则以古今花鸟同框的方式营造时空对话的意境:左侧是茂盛绽放的充满无限生机的大盆景;右侧是两只八哥倚侧相望,背景是大面积的留白,予人以强大的想象空间。画面通过笔墨的虚实处理,模糊了时空界限,引发观者对传统与现代、传承与断裂的思考——在快速变迁的社会中,我们如何与传统对话,如何在创新中坚守文化根脉?

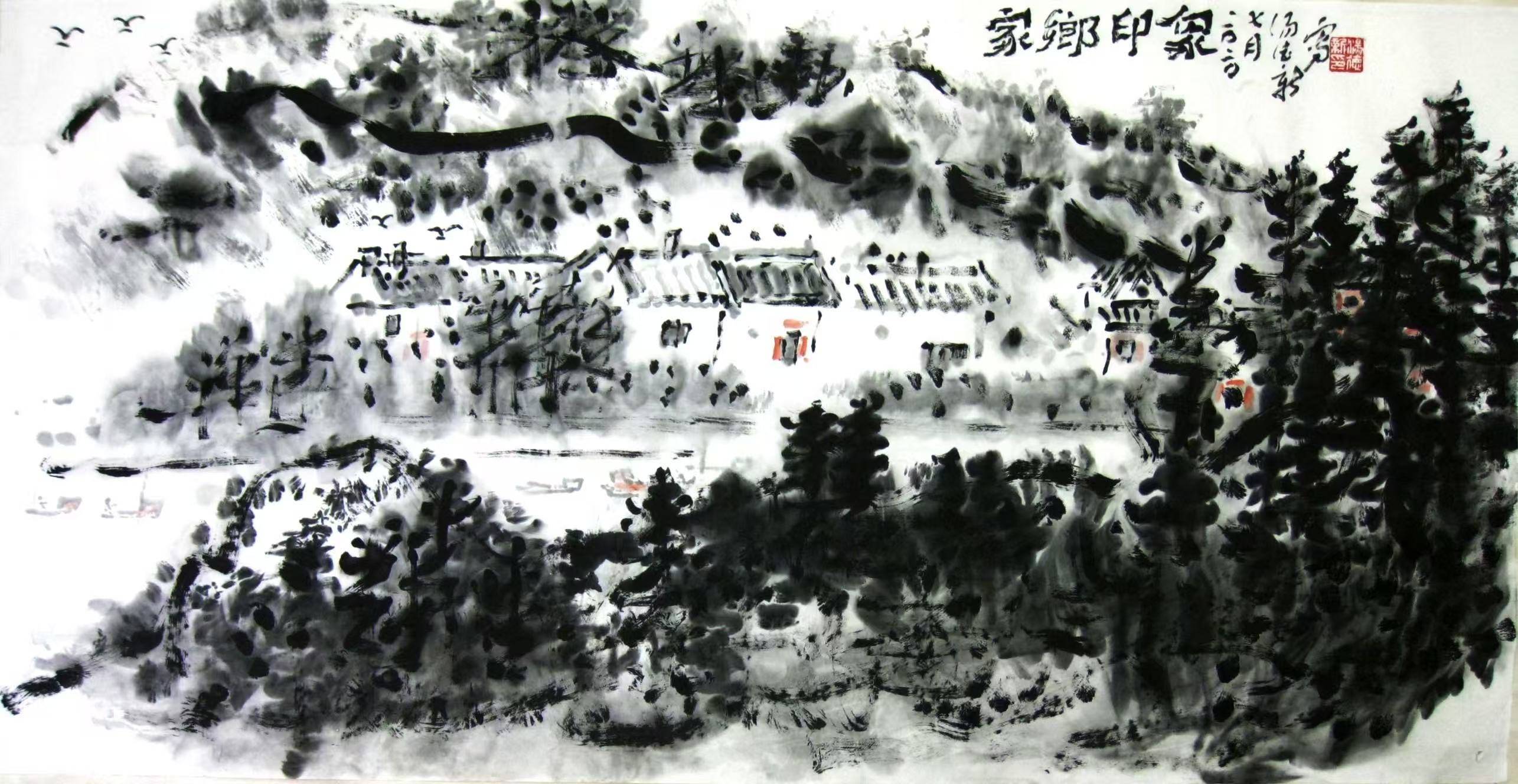

汤德新作品 《家乡印象》

汤德新作品 《家乡印象》

意境的超越性还体现在对"空"与"寂"的现代诠释上。他的《印象家园》以极简的笔墨表现雨后的山林,大面积的留白象征空无,却让观者感受到雨后空气的清新与山林的生机;《情满山川》中,一叶扁舟漂浮在茫茫水面,船中渔翁蜷缩而眠,画面空旷寂寥,却传递出"孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪"的坚守与自在。这种对"空寂"意境的追求,既是对传统禅意美学的继承,又契合了当代人在快节奏生活中对宁静的向往——在物质丰裕的时代,精神的空寂或许是更珍贵的财富。

汤德新作品 《情满山川》

汤德新作品 《情满山川》

二、致微知著:从细节刻画到文化解码

"致微知著"源自《中庸》"致广大而尽精微"的哲学思想,强调通过对细微之处的把握通达事物的本质。汤德新的水墨创作,在"神游象外"的同时,始终保持着对细节的极致追求——一根线条的转折,一滴墨色的晕染,一个眼神的刻画,都承载着丰富的文化信息与情感密码。这种对"微"的坚守,使他的作品在宏大的精神叙事中不失温度,在抽象的意境营造中充满质感,最终实现从"技"到"道"、从"形"到"神"、从"物"到"心"的跨越。

(一)笔墨细节的文化密码

笔墨的细微处最见功夫,也最能体现文化传承的深度。汤德新对笔法的锤炼达到了"毫厘之间见乾坤"的境界,每一根线条的提按顿挫都暗含着对传统的理解与创新。他画兰草、禽鸟的叶片,起笔时略顿,如"虫蚀木"般自然,行笔时中锋与侧锋交替,使线条既有力度又有变化,收笔时轻挑,似有微风拂过的颤动——这种笔法源自赵孟頫"写兰如作字"的理念,却融入了现代书法的节奏感,使线条既是造型的手段,又是情感的轨迹。

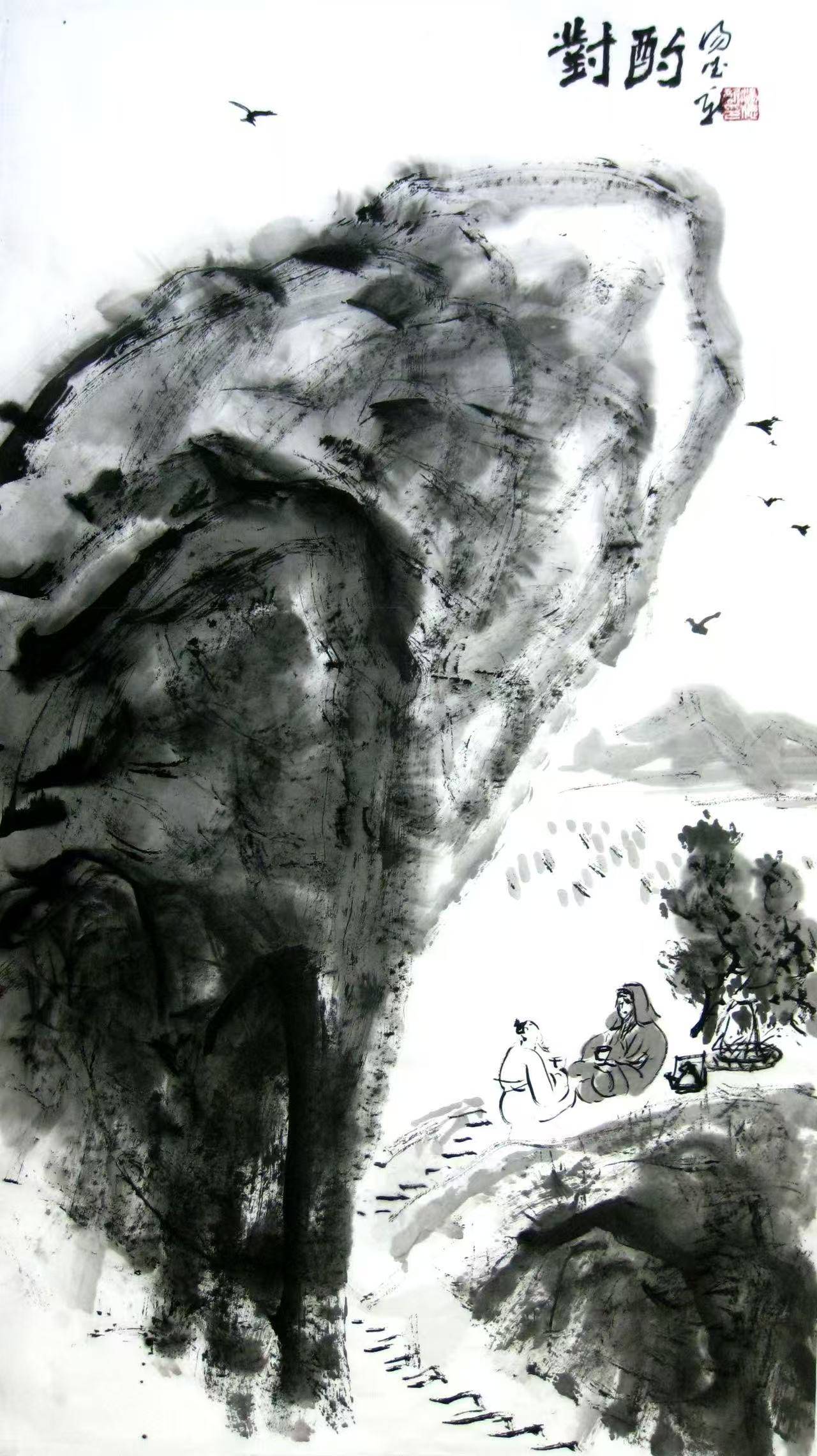

汤德新作品 《对酌》

汤德新作品 《对酌》

用墨的细节处理更显其匠心。在《对酌》中,巨石的边缘以"飞白"笔法表现,墨色中透出纸的纹理,似有山体的粗糙质感;远山及湖泊则以浓墨点染,稍蘸清水,使墨色自然晕开,形成浓淡交错映衬的效果,恰似真实自然山水的空间远近立体感。这种"墨法"的运用,既继承了王冕"不要人夸好颜色,只留清气满乾坤"的精神,又以科学的观察修正了传统的程式化表现,使文人理想化的自然山水既具文化象征意义,又有自然生命的真实感。

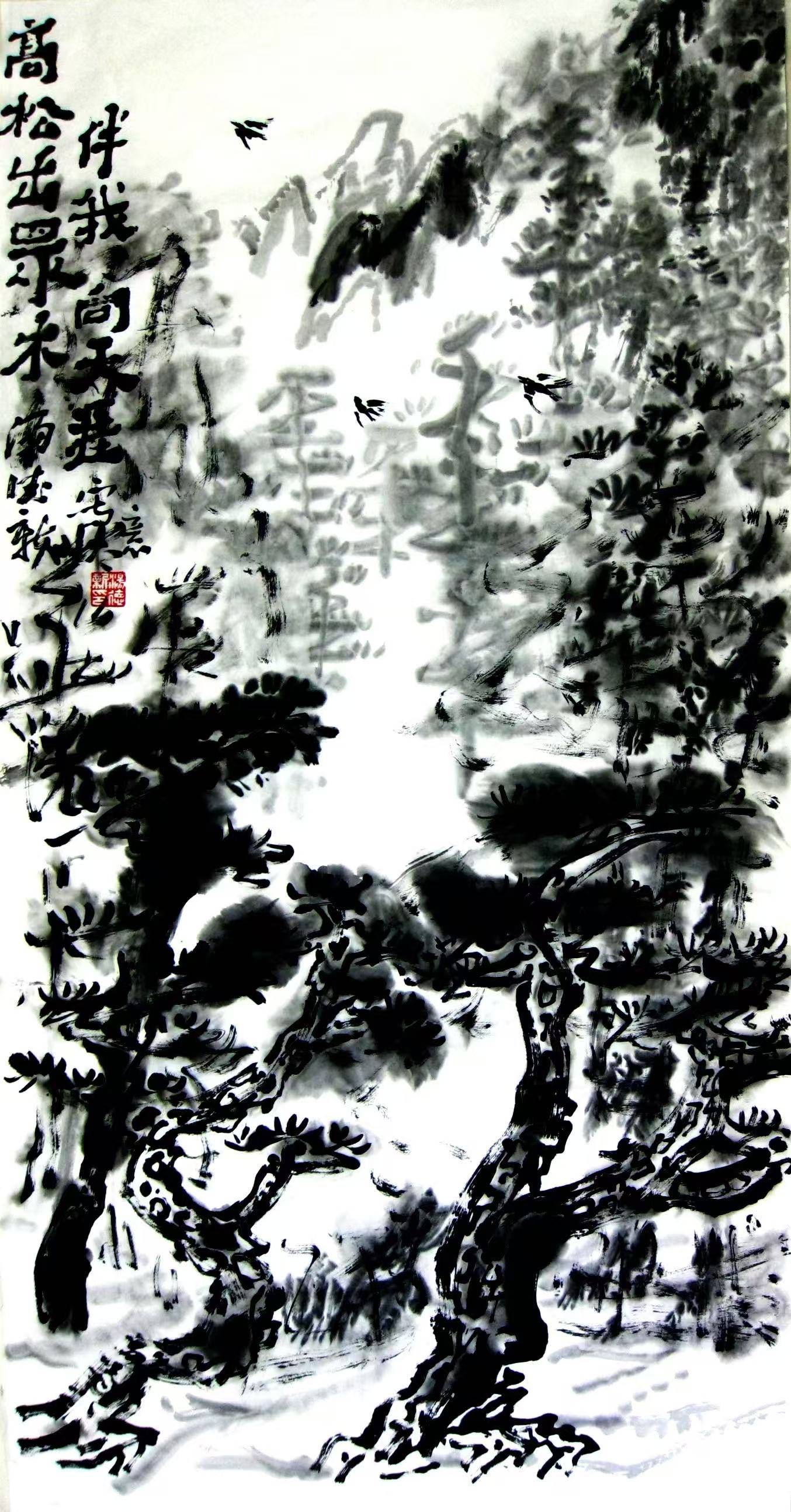

汤德新作品《高松出众木 伴我向天涯》

汤德新作品《高松出众木 伴我向天涯》

线条的交叉与墨色的叠加处,往往藏着最丰富的文化信息,在《高松出众木、伴我向天涯》中,近景松叶的叶脉以遒劲的墨团结合线条勾勒,与远处松林松叶边缘的粗重笔触形成对比,线条交叉处墨色略重,既表现了松叶的生长规律,又暗合了"生生不息,傲视自然"的哲学观念;远景与近景的重叠处,以"破墨"技法使墨色自然交融,边缘处似有露珠滚落,既符合光学原理,又暗含"因果相生"的东方智慧。这种将科学观察与文化哲思融入笔墨细节的能力,使他的作品在微观处呈现出宏观的文化视野。

汤德新作品 《青山依旧》

汤德新作品 《青山依旧》

(二)人物刻画的情感微澜

人物画的"致微"更显难度,汤德新通过对眼神、手势、服饰等细节的精准把握,将人物的内心世界外化为可视的艺术语言,实现了"以形写神"的至高境界。在《青山依旧》中,他对婀娜多姿少女曼妙躯体的刻画堪称典范:满头披肩长发及腰披挂,纤纤玉手与芊芊线条表现,记录着岁月的美好;眼角流动的春水向外延伸,与微笑的嘴角线条相连,传递出怡然自得的从容。最妙的是对眼神的处理,长长的睫毛镶嵌在眼角,瞳孔以浓墨点染,稍留高光,使目光似聚焦又似飘散,既有对过往的回忆,又有对未来的坦然——这种细节刻画超越了单纯的肖像功能,成为对生命历程的诗意表达。

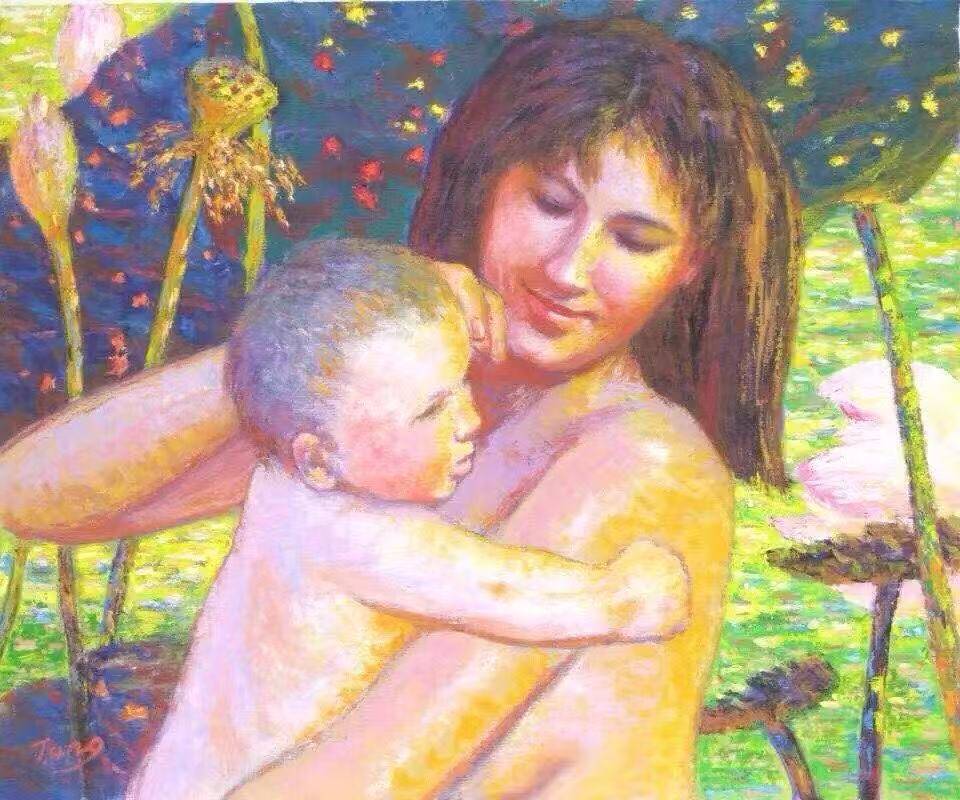

汤德新作品 油画 《母子图》

汤德新作品 油画 《母子图》

手势的细微变化最能体现人物的身份与心境。他画文人,手势多为"握笔"或"抚卷",手指修长,关节分明,透着书卷气;画农民,手势则多为"握锄"或"捧物",手掌宽厚,指节粗大,带着劳作的痕迹;画孩童,手势则随意自然,或指或点,充满天真烂漫。在《母子图》中,母亲的手轻轻搭在孩子肩上,指尖微曲,似怕用力过猛伤到孩子;孩子的手则紧紧抓住母亲的衣角,手指蜷缩,透着对母亲的依赖——这种手势的互动,无需更多背景交代,便能让观者感受到母子间的深情。

汤德新作品 《母子》

汤德新作品 《母子》

汤德新作品 《惜春》

汤德新作品 《惜春》

服饰的细节处理既具历史感又有现代审美。在《惜春》等一系列少女肖像画中,长袍的领口以直线勾勒,边缘处略施淡墨,表现衣物的厚度;袖口则以曲线表现,线条随手臂的动作自然转折,似有微风飘动;衣纹的褶皱处墨色稍重,却不刻意强调,符合"淡墨轻岚"的文人审美。连衣裙的领口以简洁的弧线表现,裙摆的褶皱则以"飞白"笔法处理,墨色轻快,透着现代女性的干练与优雅。这种对服饰细节的差异化处理,既尊重了不同时代的审美特征,又以统一的笔墨语言赋予其艺术连贯性,展现了从传统到现代的审美变迁。

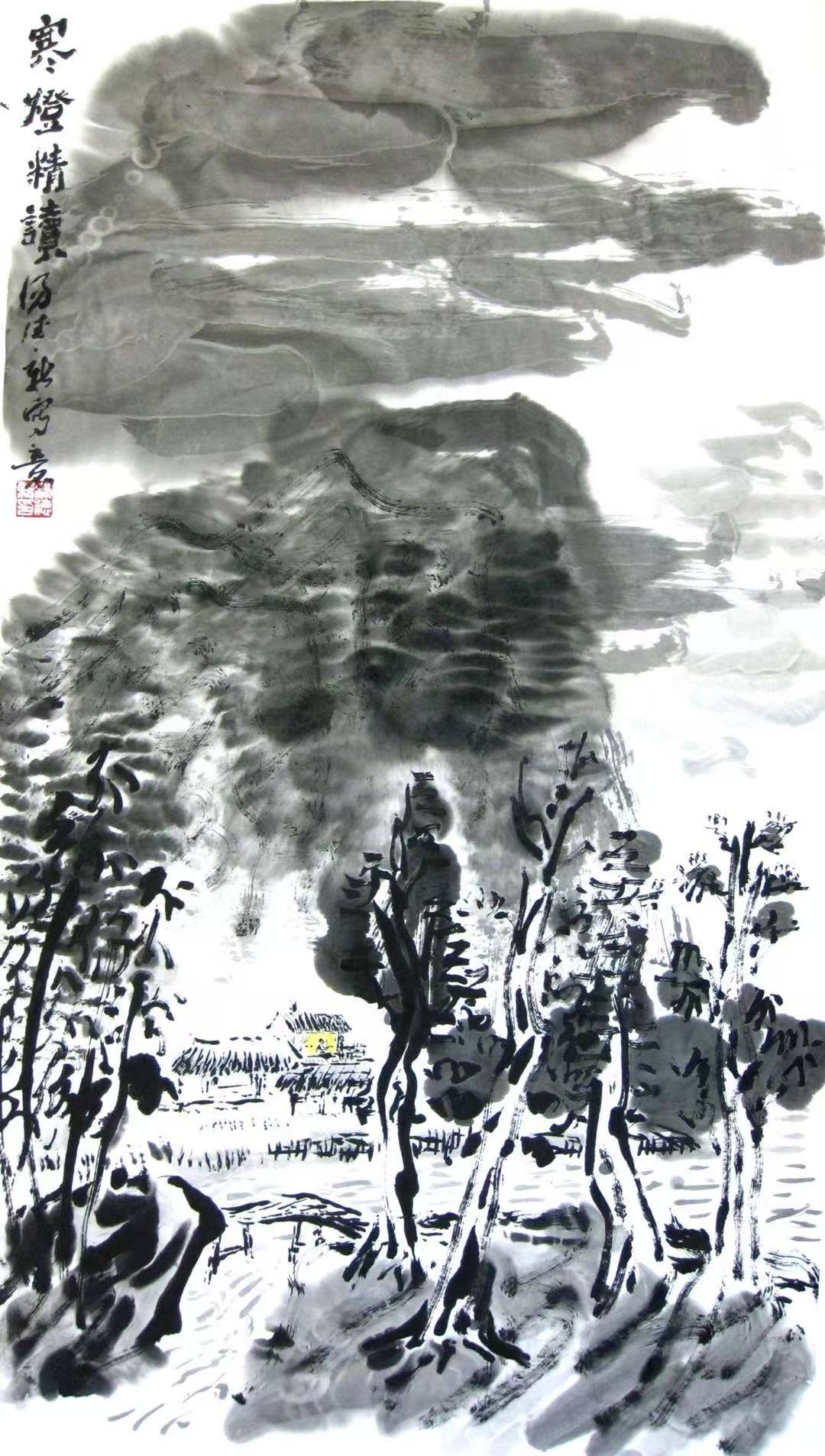

汤德新作品 《寒灯精读》

汤德新作品 《寒灯精读》

(三)构图布局的微观哲学

构图的细微调整能产生截然不同的视觉效果,汤德新对画面布局的经营始终遵循"疏可走马,密不透风"的原则,于细微处体现平衡与变化的哲学。在《寒灯精读》中,自然草木的构图分布看似随意,实则暗藏节奏:乌云压顶形成的视觉压抑感,通过寥寥数笔的疏密有致的小树林构图巧妙化解,茅草房的点缀,彰显了主题意指,既避免了单调,又保持了和谐。小桥的位置更显匠心,置于画面左下角,占据约三分之一的空间,既平衡了构图的轻盈,又通过乌云的厚重反衬出文人面对自然环境淡定的坚韧。

汤德新作品 《春回大地 万象更新》

汤德新作品 《春回大地 万象更新》

留白的细节处理是其构图的点睛之笔。在《春回大地、万象更新》中,画面中部约三分之一的空间留白,仅在左下角画出一片树林的倒影。留白处并非空无一物,而是通过墨色的渐变暗示水面的广阔与天空的深远;近处田园的几缕水纹以极细的线条表现,似有微风吹过,打破了画面的沉寂。这种留白既继承了马远"马一角"的构图传统,又以现代视觉心理学原理强化了画面的张力——观者的目光会自然聚焦于垂钓者,而留白处则引发对"空旷野趣"与"勃勃生机"的思考。

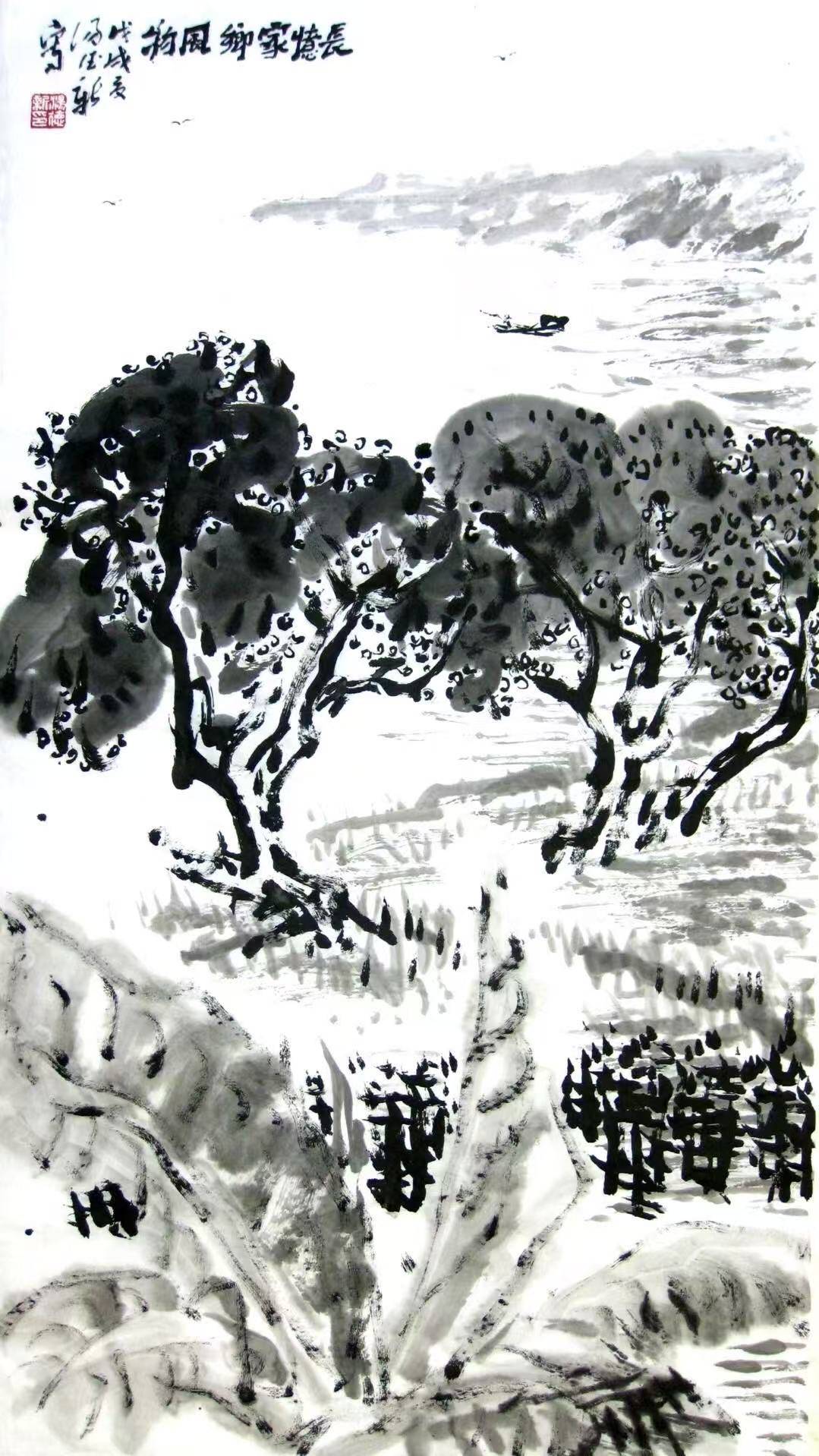

汤德新作品 《长忆家乡风物》

汤德新作品 《长忆家乡风物》

题跋与印章的位置安排也暗藏深意。他的题跋多以行拙朴生奇的汉隶书写,字体大小与画面内容相呼应:花鸟画的题跋较为小巧,位于画面一角,不喧宾夺主;人物画的题跋则稍大,常与人物的动作形成呼应,如《长忆家乡风物》的题跋竖写于画面左上侧,线条的倾斜角度与画面的视角一致,似有思想的流动。印章的加盖更显精准,姓名章多盖在题跋末尾,与文字形成整体;闲章则根据画面需要灵活放置,如《梅花图》的"暗香"闲章盖在梅花枝干的空白处,既填补了画面空缺,又点出了作品的意境。这种"诗书画印"的有机结合,使画面的每一个细节都成为文化表达的载体,共同构建起丰富的艺术世界。

汤德新作品 《香满山川》

汤德新作品 《香满山川》

三、传统与现代的辩证统一:汤德新水墨创作的当代启示

汤德新的水墨创作以"神游象外,致微知著"为精神内核,在传统与现代、东方与西方、具象与抽象之间找到了平衡支点。他的实践不仅为中国画的当代发展提供了具体的技法参考,更揭示了传统文化在现代社会的生存之道——既要坚守精神内核,又要创新表现形式;既要深入传统的精微处,又要拓展现代的广阔境。这种探索对当下的艺术创作与文化传承具有重要的启示意义。

汤德新作品 《胸怀开阔》

汤德新作品 《胸怀开阔》

(一)传统的创造性转化:从符号到精神

在全球化与数字化的时代,传统文化常常被简化为表面的符号,汤德新的创作则证明:传统的生命力不在于形式的模仿,而在于精神的传承与创新。他对兰、梅、荷、老鹰的描绘,从未停留在形态的肖似,而是深入挖掘其背后的文化精神,并赋予其现代内涵——兰草的高洁转化为对独立人格的坚守,梅花的坚韧延伸为对困境的超越,荷花的纯净升华为对本真的追求。这种从"符号"到"精神"的转化,使传统题材在当代语境中产生新的生命力。

他的笔墨创新也为传统技法的现代转型提供了范例。将西方光影观念融入水墨表现,并非对传统的背叛,而是以现代视觉语言激活"墨分五彩"的可能性;将书法用笔融入人物造型,也不是简单的技法叠加,而是让线条承载更多的文化记忆与情感力量。这种创新的前提是对传统的深度理解——只有真正掌握了传统的精髓,才能在创新中不迷失方向。

汤德新作品 《高临四野众山小》

汤德新作品 《高临四野众山小》

(二)全球视野下的文化坚守与对话

在全球化艺术语境中,如何避免文化失语,又能实现跨文化交流,是当代中国艺术家面临的共同课题。汤德新的创作给出了独特答案——以“神游象外”的东方精神为根基,以“致微知著”的笔墨细节为桥梁,在坚守文化主体性的同时,主动与世界艺术对话。

他的作品在纽约展出时,西方观众或许不熟悉兰草、梅花、竹石及老鹰的文化典故内涵,却能通过笔墨的韵律感受到东方美学的灵动;或许不理解“出淤泥而不染”的道德隐喻,却能从荷花的形态中体会到生命的纯净。这种跨越地域甚至种族文化的共鸣,源于他对“致微”的坚持——荷叶的脉络、花瓣的肌理显示的纯洁不可侵犯、老鹰傲视群伦的桀骜不群眼神,这些细节是人类共通的情感载体。在《香满山川》这幅水墨山水画中,水墨晕染的远山与近景中几丛热情绽放的花木相互交融,彩墨色的流动感与线条的秩序感形成视觉对话。这种处理既不刻意迎合西方审美,也不固守东方传统,而是以平等的姿态展现文化差异,在细节中传递“和而不同”的东方智慧。

更值得关注的是,他对西方艺术的借鉴始终保持着清醒的文化自觉。引入光影效果时,从未放弃水墨的“写意”本质,而是让光影服务于意境营造;吸收西方人物画的解剖学知识时,始终以“传神”为核心,避免陷入机械的写实主义。这种“以我为主,为我所用”的态度,使他的作品既具有国际视野,又不失民族特色,为中国文化“走出去”提供了重要启示——文化交流的前提是文化自信,只有深入理解自身传统的精髓,才能在对话中保持独特的精神气质。

(三)科技时代的艺术回归:从虚拟到真实

在数字技术日益渗透艺术创作的今天,汤德新的水墨实践更显其珍贵的现实意义。他坚持手工创作,拒绝电脑绘图的便捷;注重写生积累,反对凭空想象的浮躁,这种对“真实”的坚守,本质上是对艺术本源的回归——艺术是心灵与自然的对话,是情感与生活的共鸣,而非技术的炫技。

他的写生作品中,每一片叶子的卷曲、每一个人物的皱纹,都源自对真实物象的观察,却又超越了物理真实,达到艺术的真实。在《菜市场写生》系列中,卖菜老人粗糙的手掌、孩童好奇的眼神、蔬菜上的露珠,这些细节的刻画既真实可感,又充满温情,让观者在熟悉的生活场景中感受到被忽略的美。这种“致微”的观察与表现,恰恰是数字艺术难以企及的——算法可以模拟墨色的晕染,却无法复制艺术家面对物象时的情感波动;像素可以拼凑出逼真的图像,却不能传递笔触中蕴含的生命温度。

同时,他也不排斥科技带来的便利,会用相机记录素材,用电脑整理构图,但这些始终是辅助手段,核心创作过程仍坚守笔墨与宣纸的物理碰撞。这种“守正创新”的态度,为科技时代的艺术发展指明了方向——技术是工具而非目的,艺术的本质永远是“人”的精神表达,是“神游象外”的心灵自由与“致微知著”的生命体验。

四、结语:笔墨千秋,精神永驻

汤德新的水墨创作以“神游象外”的意境追求突破了物象的局限,以“致微知著”的细节把握扎根于生活的土壤,在传统与现代、东方与西方、心灵与现实之间架起了一座艺术的桥梁。他笔下的兰草,是君子品格的当代诠释;他画中的梅花,是生命韧性的永恒赞歌;他塑造的人物,是时代精神的生动缩影。每一根线条都流淌着文化的血脉,每一滴墨色都承载着精神的重量,每一处细节都凝结着对生活的热爱。

在全球化与科技化双重冲击的今天,他的艺术实践告诉我们:传统不是沉重的包袱,而是可以不断激活的精神资源;创新不是对传统的背叛,而是在深刻理解基础上的创造性发展。“神游象外”要求我们保持超越现实的精神追求,不被物质世界所裹挟;“致微知著”提醒我们坚守脚踏实地的生活态度,不被虚无主义所迷惑。这两种精神的辩证统一,正是中国文化“中庸之道”在艺术领域的生动体现。

汤德新的水墨创作世界,是一个充满生命活力与意趣的精神家园。在这里,我们能充分感受到他笔下传递出来的传统文化的深厚底蕴,也能看到当代艺术的创新活力;既能在笔墨的流动中体验心灵的自由,也能在细节的刻画中触摸生活的温度。他的创作不仅为中国画的当代发展提供了实践范例,更在快节奏的现代社会中,为人们守护了一片可以安放心灵的精神净土。正如他在一幅作品的题跋中所写:“墨色虽淡,可容天地;笔痕虽浅,能载千秋。”这或许就是他艺术精神的最佳写照——以有限的笔墨,承载无限的精神追求;以微小的细节,映照宏大的文化内涵。在未来的艺术道路上,这样的创作必将继续散发着穿越时空的魅力,为中国乃至世界艺术的发展留下深刻的精神印记。

2025.08.14子夜

作家 艺术评论家 郭芝军

作家 艺术评论家 郭芝军

郭芝军,(笔名 川北巴山人),知名艺术评论家,中国建筑文化研究会艺术与科技委员会副会长,福建省报告文学学会常务副会长,福州市闽都画院理事长,作家、诗人,高级室内建筑师。

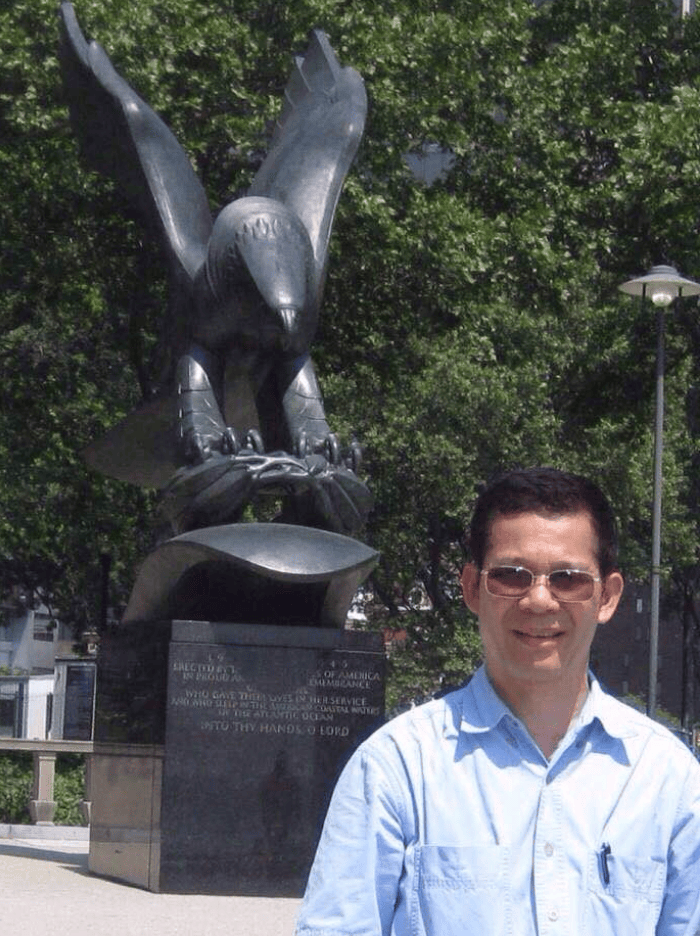

汤德新

汤德新

中国当代著名画家,广东新会古井泗冲人。以雄鹰题材水墨画闻名,现为中国美术家协会会员、国家一级美术师。全国书画艺术委员会顾问、北京开平文化艺术顾问,四川天府画院特邀画家,美国国际艺术交流会会员,美国全球艺术家联盟副主席,纽约画院副院长,纽约诗画琴棋会理事,中国国际书画名家交流促进会会员。其作品兼具传统笔墨功力与现代艺术表现力。

擅长水墨花鸟画,尤以雄鹰题材著称,作品风格雄浑豪放,代表作包括《孤云独去》《大风拂野》等,构图饱满、笔力遒劲,具有强烈视觉张力!

2021年作品《静悟》《大富贵》分别以20万、18万元成交于雅昌拍卖会,作品被中国国家博物馆、首都博物馆收藏。

现任中央美术学院客座教授,中国管理科学研究院人才教育认证中心客座教授。获“人民书画家”、“中国当代艺术名家”等荣誉称号。

提出中国画“书法的意象用笔”和“书法的意象造型”等理论,强调线条的抽象美感与生命力,为国际艺术交流产生重要影响!

推动中国传统绘画海外传播,被赞誉为“兼具东方神韵与西方表现力”的杰出画家!

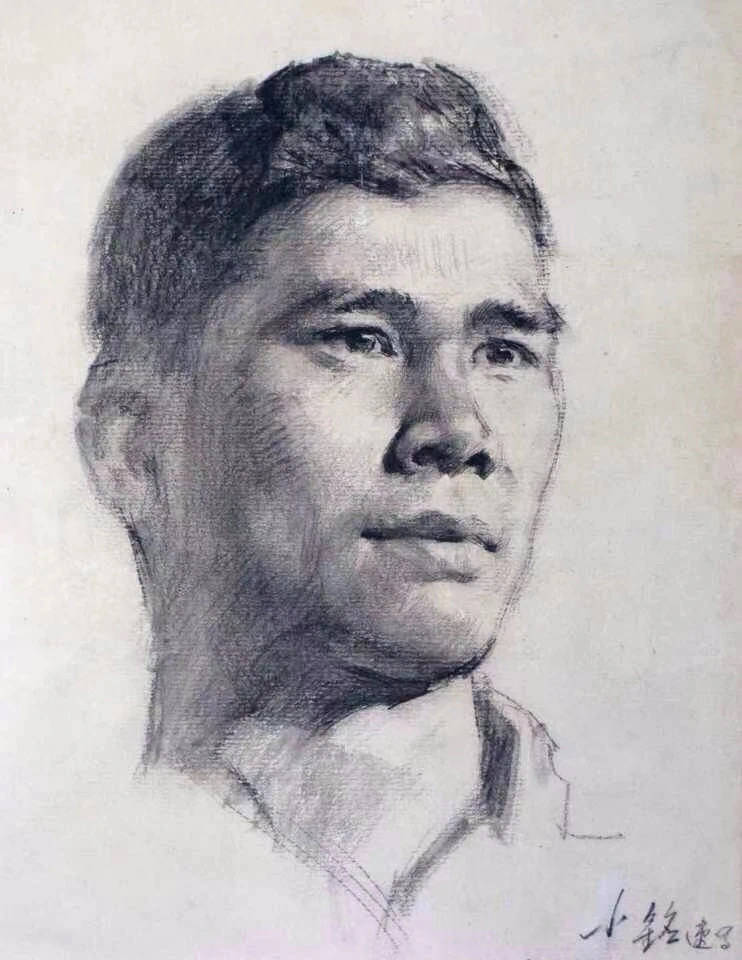

汤德新素描像 恩师汤小铭画

汤德新素描像 恩师汤小铭画

陈开平(中国著名作家、艺术评论家)最近评价汤德新:

“汤德新先生的画,说实在的,画的非常有特色,也反映了他的功力和一些思想面貌,我觉得这个是难能可贵的,而很多人的画,都是在模仿,不光是模仿别人,而且模仿自己,而汤先生一直在创新,我感觉到他作品的笔墨,也非常的珍贵,非常好!并且,画家汤德新先生在最近这几年里,在艺术创作创新的探索方面非常刻苦用功,艺术水平大大提高,这是个好事情。”

汤德新先生2022年多幅作品入选《中国当代艺术名家书画精品珍藏集》,2023年获“非物质文化遗产承传人”荣誉证书。

2024年作品《水田里》被故宫博物院永久收藏。

汤德新近期推出了以水墨为主、设色简淡的雄鹰题材新作,这一创作特征在2025年立夏后发布的《孤云独去》《大风拂野》等系列作品中体现得尤为显著。