写生:观物生意 笔底千秋

—— 中国艺术中 “写生” 传统的源流与精神探微

一、溯源:从 “应物象形” 到 “写生” 的觉醒中国绘画中的 “写生” 一词,最早见于唐代张彦远《历代名画记》。书中记载花鸟画家边鸾 “善写生”,笔下草木蜂蝶 “得动植生意”—— 这一评价直指 “写生” 最初的核心:以笔墨捕捉自然生命的鲜活姿态。若追溯其精神源头,更需回归古老的哲学传统:《周易》“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下” 的观物之道,早已为 “写生” 埋下 “观物” 与 “悟道” 的双重基因。

历代名画记

历代名画记

二、宋韵:格物致知与写生的理论化宋代是 “写生” 传统成熟的黄金时代。文人画的兴起与理学 “格物致知” 的思想碰撞,催生出对自然前所未有的细致观察。黄筌《写生珍禽图》以近乎科学实证的笔法描绘昆虫鸟雀,鳞羽纹理纤毫毕现;崔白笔下的寒雀则通过动态瞬间的捕捉,将 “写生” 升华为对生命韵律的诗意表达。

写生珍禽图

写生珍禽图

此时的珍禽图 “写生” 已超越技法层面。苏轼提出 “论画以形似,见与儿童邻”,强调写生需 “传神”;沈括《梦溪笔谈》更直言 “书画之妙,当以神会”。宋代画家在写生中追求的,是 “以目观心、以笔参道” 的哲学实践:一花一叶中可见天地生机,一羽一鳞中能窥造化之理。这种 “格物” 精神,让写生成为连接自然与心灵的桥梁。

梦溪笔谈

梦溪笔谈

三、嬗变:从 “师古人” 到 “师造化” 的笔墨革命

宋代 “格物” 的写生传统,在元代因文人画 “重意轻形” 的转向稍显弱化;至明代中期,随着 “南北宗论” 的流行,“师古人” 渐成画坛主流,不少画家将笔墨程式异化为机械复制,“观物生意” 的精神几近失落。

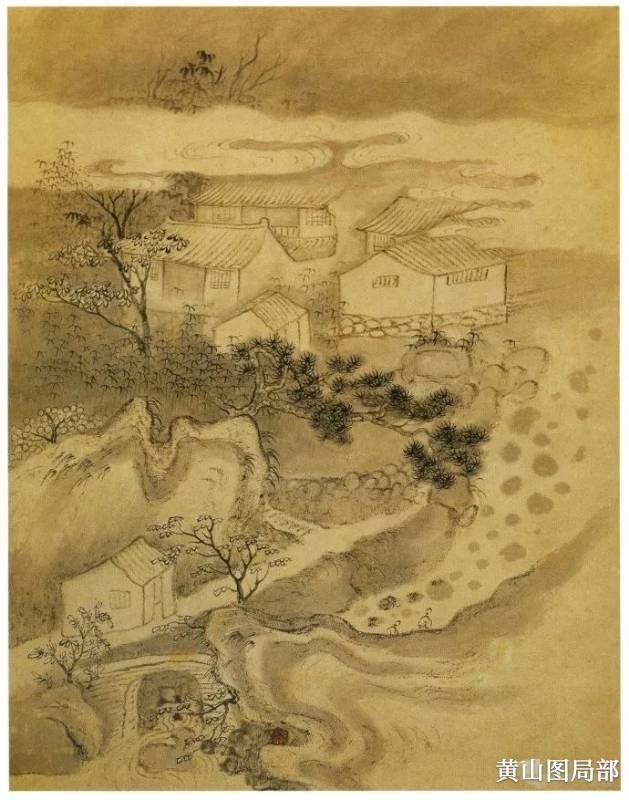

明清之际,“写生” 传统的转折恰源于对这种积弊的反拨。董其昌虽推崇古法,却也倡导 “读万卷书,行万里路”,为写生的复苏埋下伏笔;而石涛以 “搜尽奇峰打草稿” 的呐喊,彻底打破摹古桎梏 —— 他跋涉山川,将写生对象从花鸟扩展至山水,《黄山图》中以散点透视重构的山石肌理,既是对自然的摹写,更是心象的投射。

徐渭、八大山人则以狂草般的写意笔墨 “写生”,用淋漓水墨打破形骸束缚。郑板桥画竹时直言 “眼中之竹非胸中之竹,胸中之竹非手中之竹”,道破中国写生传统的独特逻辑:物象须经心灵熔铸,方成艺术真境。

黄山图局部

黄山图局部

四、古今之辨:写生的现代性启示

当 20 世纪西方写实主义东渐,中国 “写生” 传统看似面临断裂,实则在 “观物生意” 的内核上一脉相承。明清画家以 “师造化” 对抗摹古僵化,此时的艺术家们则在中西碰撞中寻找新的 “写心” 路径:徐悲鸿将素描的科学观察与 “应物象形” 结合,让 “写生” 有了精准的造型依托;林风眠以水墨捕捉巴黎街景的光影,实则延续着 “外师造化,中得心源” 的古训。

黄宾虹夜游青城山时对 “月移壁” 光影的顿悟,傅抱石在重庆金刚坡下以散锋皴法写巴蜀烟雨,皆未脱离这一传统 —— 他们以各自的笔墨语言证明:写生的本质从不是技法的固守,而是对 “物我互鉴” 的永恒探索。

今日的写生早已突破纸墨藩篱:摄影镜头替代了毛笔,数字绘画消解了实物参照,但 “观物生意” 的精神依然清晰。凝视一朵花时理解枯荣之道,描绘一片云时感悟虚实之变,这种 “格物” 的沉静,正是浮躁时代所需的良方。

结语:写生即写心

从唐代边鸾的折枝花卉到当代艺术家笔下的都市景观,“写生” 始终是中国艺术自我更新的路径。它提醒我们:真正的创作从不是对自然的复制,而是通过双目与双手,将万物生灵转化为心灵的风景。正如石涛所言:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。” 写生之妙,恰在这物我相融的永恒对话里。

文:渊默

上一篇:卢昱晓 写真

下一篇:谭松韵 明星写真壁纸