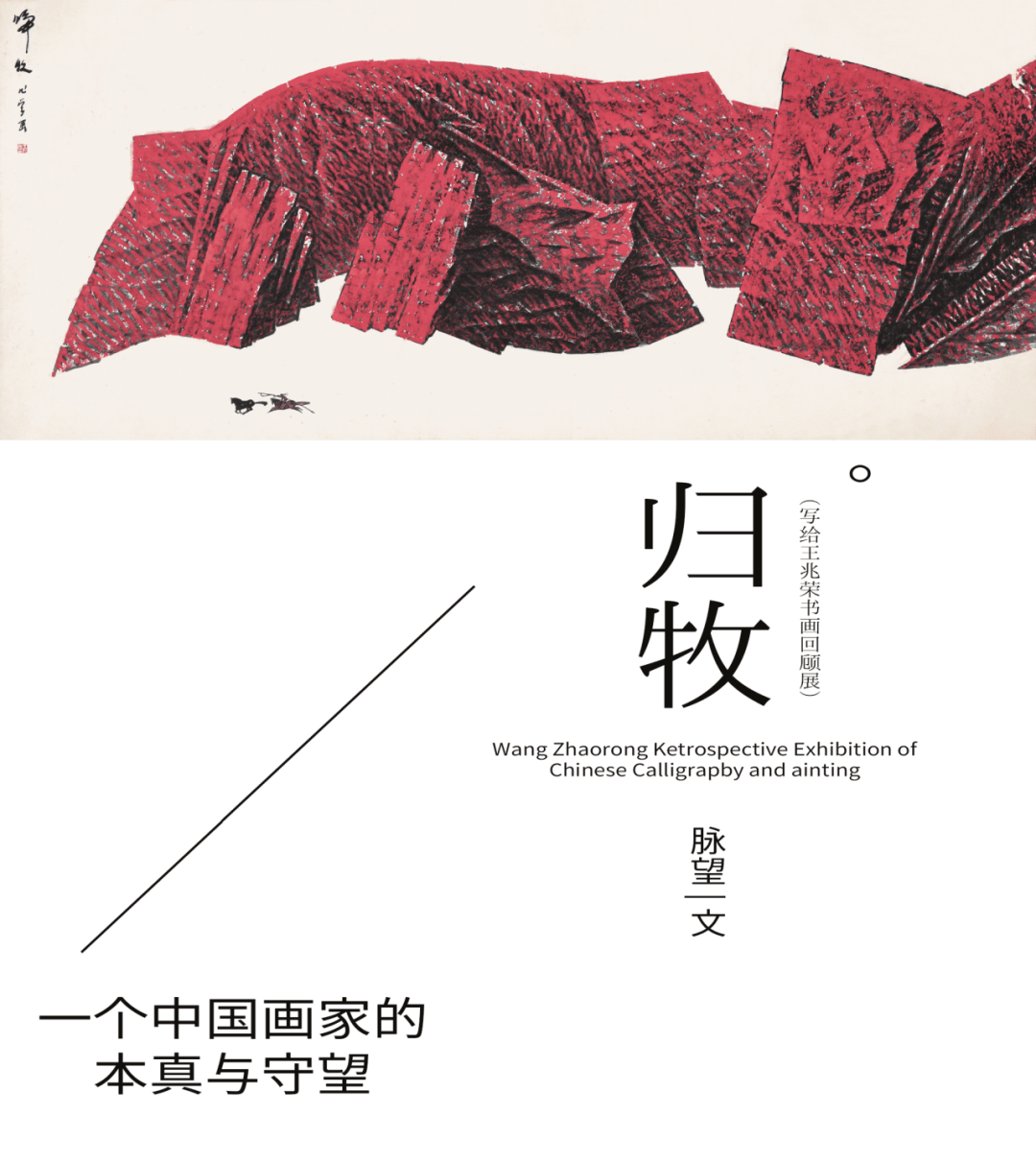

归牧:一个中国画家的本真与守望

“红山高占夕阳多,此景穷边有几何。天未补时曾炼石,日将沉处谩挥戈。”

大凡中国的山水画家面对大自然再造可以诗意栖居的丘园时,大自然与画家的邂逅,心灵相互的呼应。然而光靠大自然和画家的融合,还是表现不出来的,还要加上迷之般的灵感。当然还包括天时、地利和画家身心、情绪等等。一分自然也好,一个画家的身心也好,都是时刻起着变化的。也许可以说是大自然和画家之间的美好而幸运的邂逅,是千载难逢的机遇。

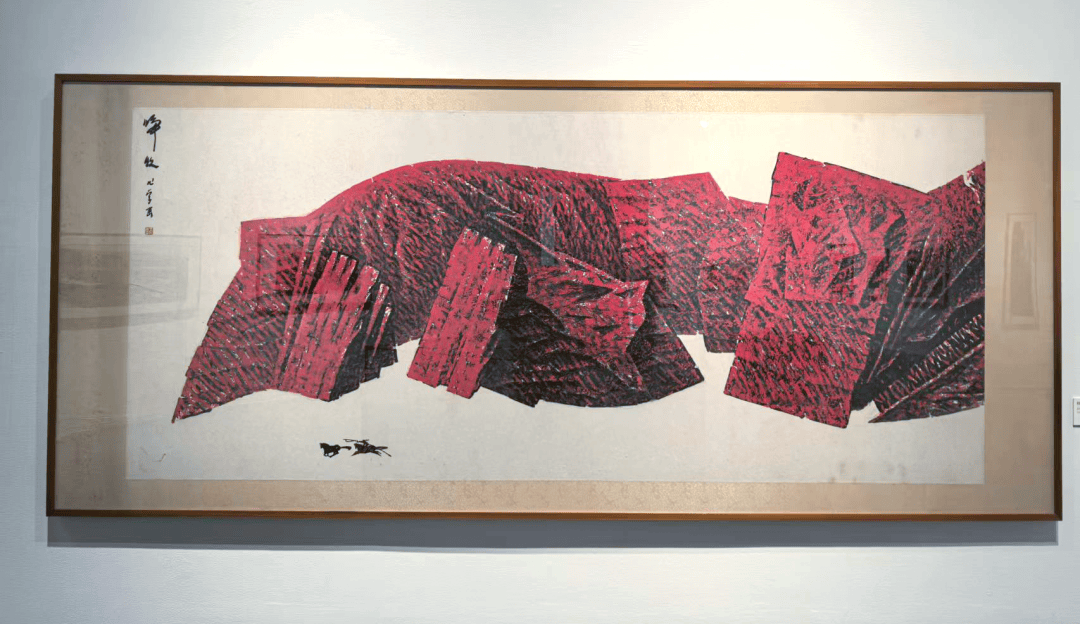

这是笔者观赏兆荣先生的山水画作品——“归牧”时的一些感触。——朱红色的山石被概括为几何化的块面组合,线条刚直、结构严谨,山体占画面的绝大部分,形成一种压迫性的崇高感,山如巨碑,恍如脊梁,似乎是一种隐喻。通过反复皴擦、积染,使山体呈现出金属般的厚重感。受金石书法影响,用笔如篆刻般方硬有力,山石轮廓如斧劈,强化了北方山水的雄阔性格。大自然的造化,渺小的人类,跋涉在茫茫无际的天地之间,不断地寻觅,不断地追索——个中意象,又恰是一种皈依,一种本真的皈依。

---- 1993年

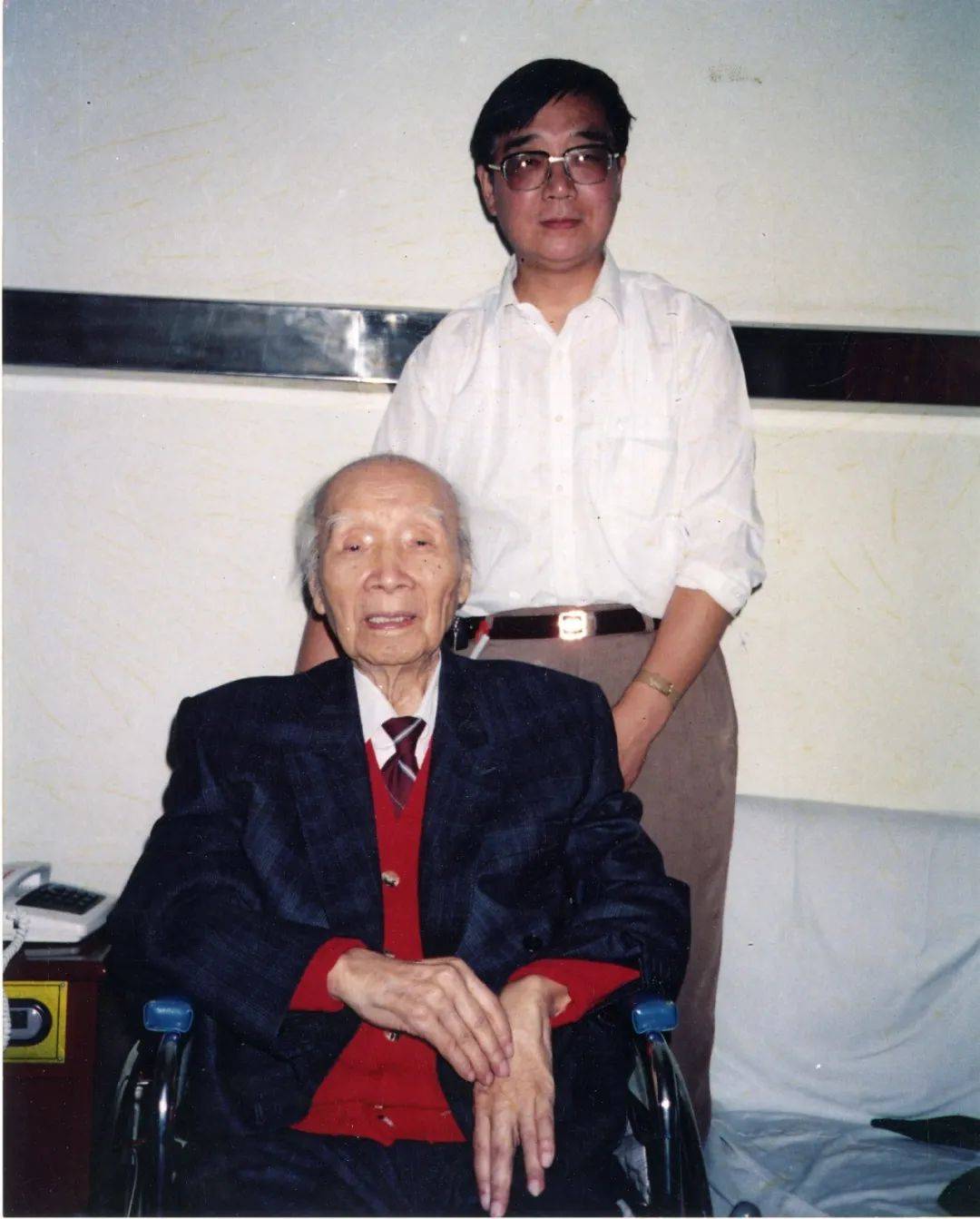

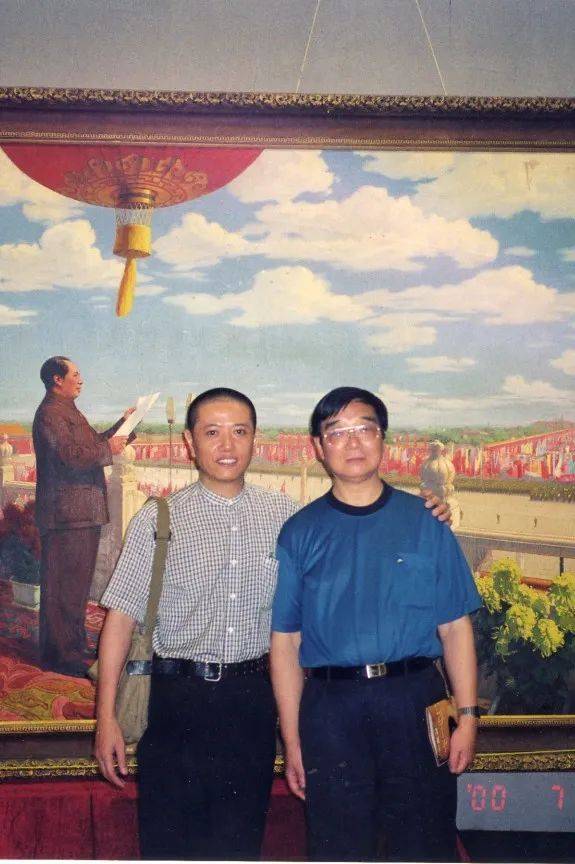

刘海粟先生与王兆荣

兆荣先生是一个老实人,表面沉静、细致,内心却蕴藏着热烈、忧郁。与兆荣先生30年前相识,由于同事的原故,有机会看到画家许多的作品。记得画家早在上世纪八十年代就在深谙中国传统山水的基础上锐意突破,秉承其老师李可染先生“苦学派”的严谨态度和“废画三千”的创作理念,不断将传统技法转化为更具抽象性的笔墨结构。吸收西方现代艺术的抽象构成方式,使传统山水更具现代视觉冲击力,让传统的绘画承载当代的艺术精神。然而,正像他的老师李可染先生所说:“他很少谈自己,宣传自己,这是他的长处又是不足之处。”

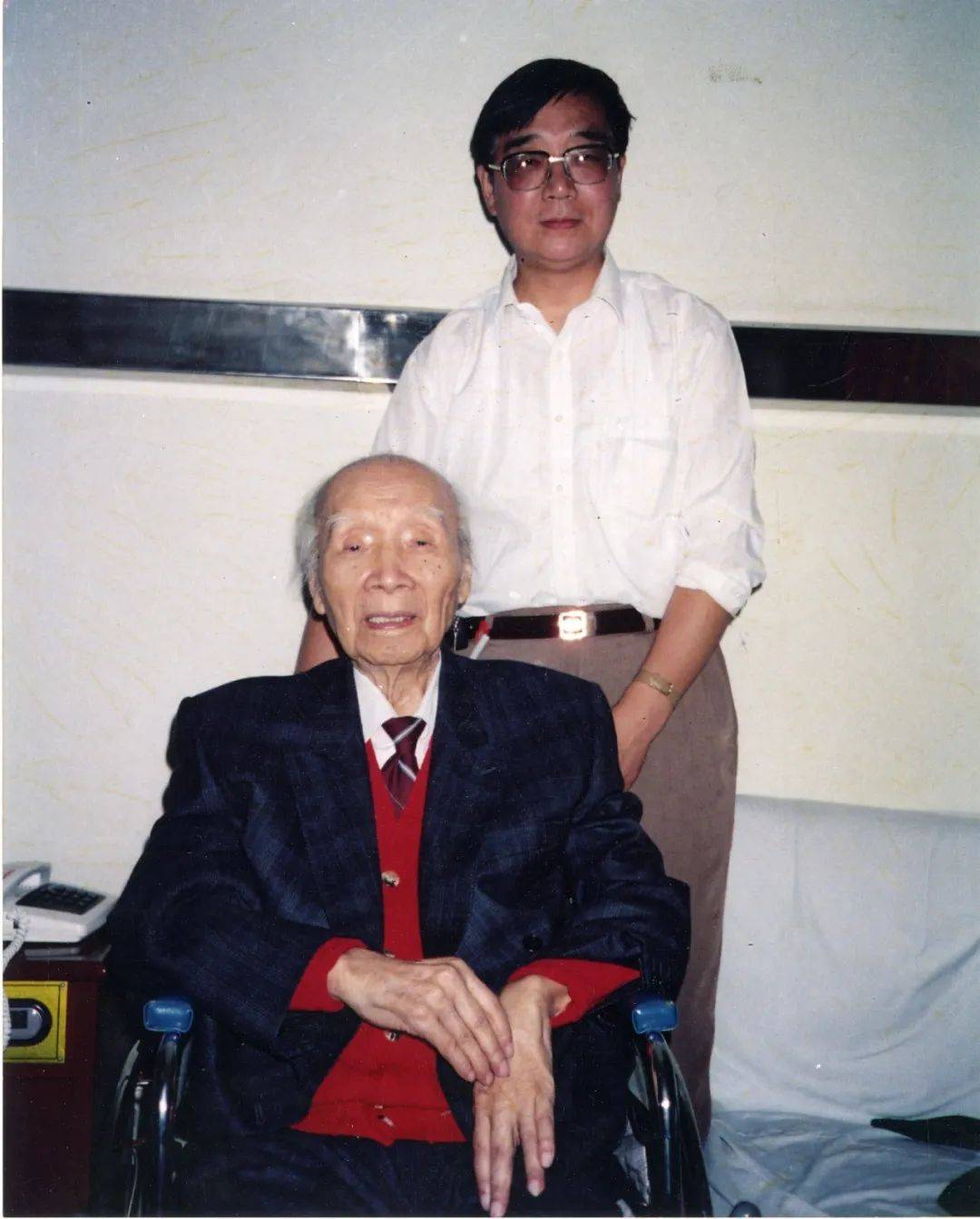

陈丹青与王兆荣——

所以,他的绘画创作一直不为人所知,人们更多的谈论是他作为画坛的伯乐,推荐了黄秋园、陶博吾、陈丹青等中国美术史的艺术大家,对于兆荣先生的艺术探索和追求并不十分关注,这不得不说是一种遗憾,因为兆荣先生的绘画创作是一个极其传统的中国文人画家在中国当代绘画转型期中的艺术思考和变革的呈现。是值得研究的。

兆荣先生骨子里是一个极其传统的知识分子。尊师重道,承继古人风骨,从其作品的呈现中,我们看到了画家如何在不可避免的变革中,尽可能地保持自我的本真性,并且在这两极之间找到动态的平衡。以至于他的绘画语言和技法虽然不断变化和创新,然而他的表现题材却又极其的传统。那些“留得枯荷听雨声”、“悔教夫婿觅封侯”、“红了樱桃绿了芭蕉”、“踏雪寻梅”都是他经常呈现的主题,记得他的画斋的斋号也好像叫“听雨楼”。正如他的那幅《归牧》又何尝不是对老师李可染的“万山红遍”和“归牧图”的一种致敬和礼赞。

归牧,心之归处,是画家的精神家园。我想这也是兆荣先生——一个中国画家的艺术本真和精神守望。

展览讯息 //

Exhibition News

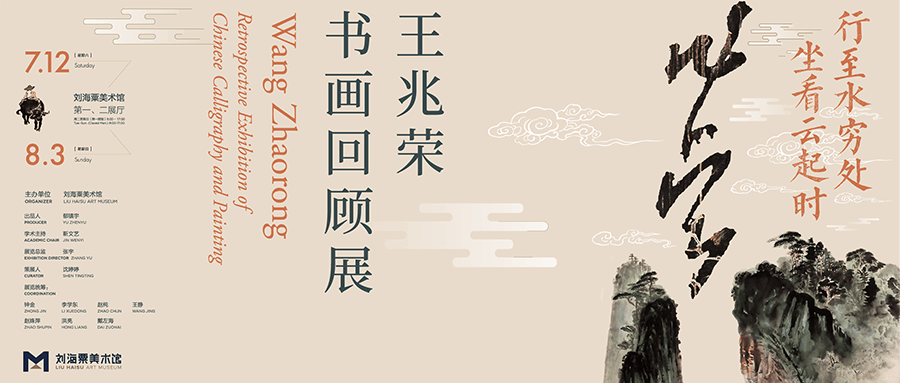

行至水穷处 坐看云起时——王兆荣书画回顾展

Wang Zhaorong Ketrospective Exhibition of Chinese Calligrapby and ainting

展览时间:2025年7月12日-8月3日

展览地点:刘海粟美术馆1-2号展厅

上一篇:话说文人画家刘银叶

下一篇:中华民国十八年银币鉴赏