人民艺术家才旦卓玛,嫁大6岁军官丈夫,晚年却白发人送黑发人!

从一个连字都不认识的农奴孩子,到新中国的第一代藏族歌唱家,才旦卓玛的转变,正是那个时代社会巨变的缩影。她的幸运与奋斗,见证了一个国家从贫困与压迫中脱胎换骨的过程。对于自己的人生,才旦卓玛深感荣幸,她曾经这样说:“这是组织和人民给我的荣誉,我要时刻铭记,不辜负这份荣誉。”

然而,很多人并不知道,在她的歌声背后,才旦卓玛的生活也并非一帆风顺。她曾经历过失去亲人的痛苦,那个“白发人送黑发人”的悲剧,深刻地烙印在她的人生历程中。

农奴翻身,歌声嘹亮

西藏的农奴制度可以追溯到公元10世纪,直到新中国成立前,才得到彻底的废除。农奴主阶级在西藏总人口中占比仅为5%,其余的全是农奴。那些农奴每日吃不饱,穿不暖,终日受尽压迫和剥削。很多历史照片甚至能见到农奴主随意处置农奴的情景,甚至会对他们施以极刑,砍去手脚。

农奴的孩子,无论多么天真活泼,都要遭遇与父母相同的命运。孩子们玩耍时,农奴主竟然将他们用铁链捆绑在地,铁链比孩子们的体重大得多,沉重得令人窒息。随着年迈的农奴变得无法劳动,农奴主会毫不犹豫地将他们赶出家门,解放前的西藏街头,常见年老的农奴乞讨食物,若无法讨到一餐饭,很可能就饿死在街头。

才旦卓玛出生在这样一个充满痛苦与压迫的时代,她的父母虽然知道她的未来几乎没有希望,却依然给她取了一个寓意美好的名字,“才旦”和“卓玛”意味着“长寿”和“仙女”,但父母深知,在农奴家庭里,孩子的未来甚至比牧羊犬还不值一提。才旦卓玛曾从未想过自己的人生会有任何改变,直到解放军的到来,她才明白,原来这个世界上真的有“救世主”。

西藏和平解放后,才旦卓玛终于有了追寻自己梦想的机会。她从小就热爱唱歌,常常偷偷跑到附近的文工团看他们训练,并从中汲取养分。19岁那年,命运的转机让她有机会加入文工团,她的歌唱才华很快引起了注意,并被派往陕西进一步学习。当她第一次坐在明亮的课堂上,那一刻,她眼含热泪,意识到自己人生的轨迹正在发生翻天覆地的变化。

学艺成才,勇攀高峰

半年后,才旦卓玛迎来了新的机会——上海音乐学院开设了一个民族班,特意来西藏招生。她通过了层层选拔,尽管自己不识字,不懂乐理,但她的歌声深深打动了评审。她在接受采访时感慨道:“我的艺术道路,都是党给我开辟的。”

在上海音乐学院的学习期间,才旦卓玛得到了王品素老师的悉心指导。老师直言她的声音高亢却略显纤弱,经过一番练习,她终于拥有了圆润、优美的嗓音。她深情演唱《唱支山歌给党听》时,深知歌词中传达的是自己内心对党与人民的感激之情。她说:“旧社会的鞭子没有打在我身上,但我看到了许多藏族农民身上那永远无法消除的鞭痕。”

她的歌声迅速引起了广泛关注,并在1964年参与《东方红》大型舞蹈排练时,凭借《祝毛主席万寿无疆》一曲,再次掀起了轰动。此后,《翻身农奴把歌唱》和《北京的金山上》更是让她一跃成为全国知名的歌唱家。

爱情与家庭的甜蜜

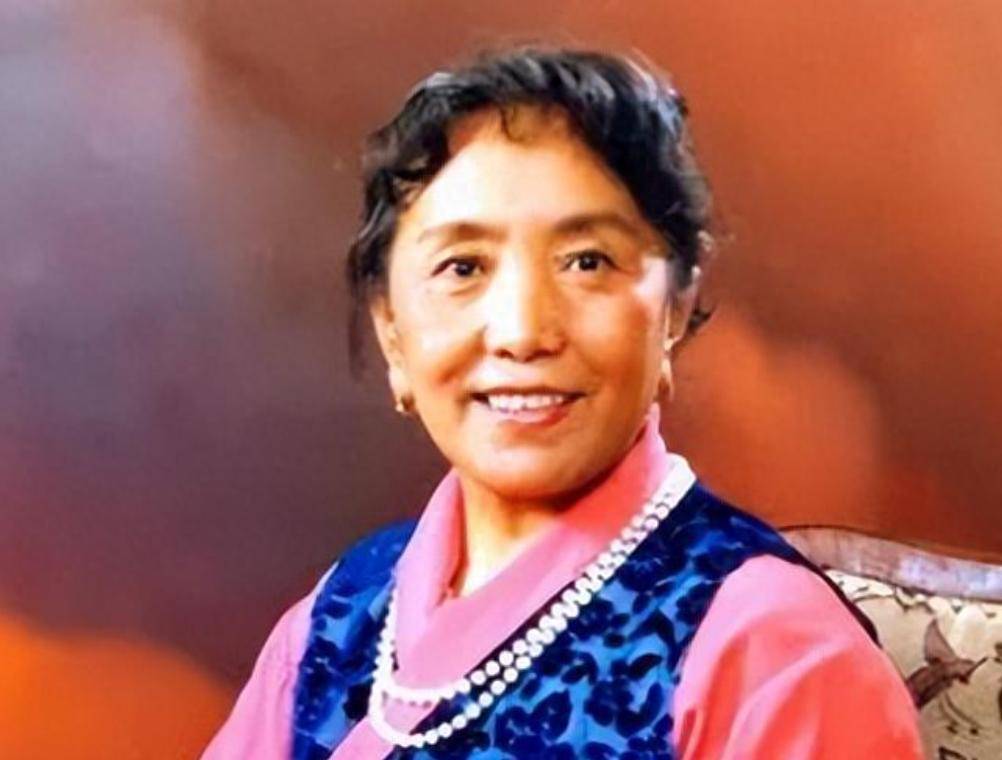

在歌唱事业如日中天的同时,才旦卓玛的家庭生活也充满了甜蜜与温馨。她的丈夫南加多吉是一名青海藏族人,曾在解放军服役。两人在共同的信念和生活中找到了彼此的依靠。才旦卓玛曾含羞提到:“他是一位解放军,我家乡的人都十分信任解放军,通过朋友介绍认识后,我们觉得彼此非常合适,就在一起了。”

在才旦卓玛忙于演出时,南加多吉总是照顾家庭,尤其是照顾孩子们。她的同事们开玩笑说:“你家有个‘后勤部长’。”才旦卓玛也笑着回应:“家对我来说就是一个旅馆,真正属于我的家,是那一个个舞台。”虽然她的事业繁忙,但她的家庭总是井然有序,每次回到家中,她都会感到一股温暖的幸福。

生活的淡泊与追求

在上世纪60年代,才旦卓玛迎来了事业的巅峰。她先后走遍西藏各地,为农牧民演唱,接受过周总理的亲切接见,并在30多个国家和地区开展演出。无论身处何地,才旦卓玛总是用她那动人的嗓音,传递着自己对艺术、对生活的热爱。

然而,生活并非全是光鲜亮丽。她在失去年轻女儿后的悲痛,几乎让她崩溃。那种“白发人送黑发人”的悲伤,深深刻在她的心中。尽管如此,她依旧坚强地坚持着自己的艺术事业,把所有的痛苦和思念融入歌声中。她也把怀抱女儿的照片放进了自己的画册中,作为她永恒的纪念。

尽管才旦卓玛的名字在社会上家喻户晓,但她依然选择过着平凡的生活。她与丈夫南加多吉携手走过了60多年的风风雨雨,感情深厚。尽管她有能力享受更富裕的生活,但她坚持保持着最初的朴实与淡泊。“我的名字不应是个人资产,它是无价的。”才旦卓玛笑着说。

岁月流逝,时光荏苒。如今,已经80多岁的才旦卓玛依旧精神焕发。即便在舞台上已不再频繁出现,她的艺术之路仍在继续。她的故事,是一代代藏族人民奋斗与解放的见证,也是一个国家从贫困到强盛的生动写照。