著名画家姚家恺笔下:万物有灵,一画一世界

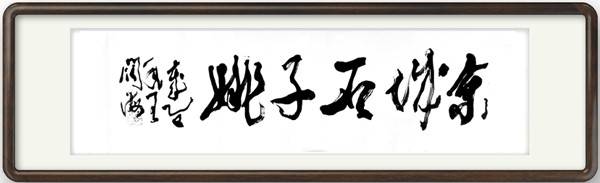

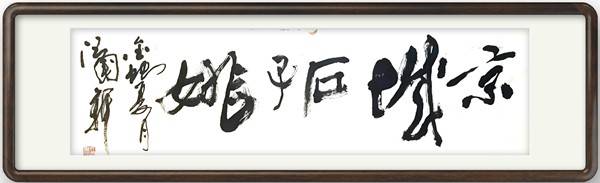

王阔海老师为姚家恺题字

王阔海(原名王克海),1952年出生于山东招远市,1970年入伍,1989年毕业于解放军艺术学院国画系,中央国家机关美术家协会原主席,中央国家机关书法家协会副主席,中国美术家协会第七届理事,中央电视台《大型高端人物访谈》栏目艺术顾问,中国画学会理事,中国工笔画学会常务理事。原第二炮兵政治部创作室专职画家,一级美术师。全军高级职称评委,中国人民解放军书画艺术研究院艺术委员,中国汉画艺术研究院院长,清华、人大、荣宝斋画院高级研究生导师。

石语京韵,心印万象

——品“京城石子姚”姚家恺石头画

圈内人唤他“京城石子姚”,这名号里藏着两层意思:一是他守着京城这块地,把寻常石子画出了名堂;二是他的画,早与京城的骨血气脉缠在了一起。初见他的石头,不似江南画师的灵秀,倒带着一股子京味儿的硬朗——像胡同里磨了百年的门墩石,粗粝里透着温润;又像紫禁城的阶沿石,沉默中藏着底气。这"京城石子姚"的画,是石头说的北京话,得咂摸出那股子"接地气又接文脉"的劲儿。

他捡石头的地界儿,就带着京城的印记。护城河的鹅卵石,沾着漕运码头的水腥气;西山的麻石,裹着皇家园林的松涛声;就连胡同里铺路的青石板边角料,他也当宝贝似的拾回来——这些石头本身,就是京城的活档案。他从不给石头“整容”,反而专挑那些带着“京痕”的料子:一块带月牙形缺口的河石,他便画檐角的飞翘,缺口恰成风铃摇曳的弧度,石上的水纹像极了胡同里雨后的水洼;一块灰扑扑的麻石,布满细密的冰裂纹,他添几笔柿树,裂纹便成了老树枝干的皴理,石色的沉郁正衬得柿子红如宫墙,倒有了“秋深柿红满京华”的意趣。这哪是“因石赋形”?分明是让石头自己说京城的故事。

再细品他的笔墨,京味儿更浓。画里的线条,带着京城书法的碑学骨力——勾花鸟的喙爪,像写魏碑的方笔,斩钉截铁;画山水的脉络,似临石鼓文的圆劲,沉雄浑厚。他画天坛的柏,不描叶,只以焦墨皴出树纹,石头的糙面恰成树皮的老态,留白处似有鸽哨穿林而过;他画后海的荷,用淡赭石扫出花瓣,石底的青灰透出来,倒像晨雾里的荷叶沾着露水,连石边的毛糙都成了荷叶的卷边。最妙是画京城的冬,一块带白霜的青石,他不画雪,只在石心点几株寒梅,石面的霜痕天然成了雪地,梅枝斜出,笔锋里带着《快雪时晴帖》的清劲,那股子“琼枝玉树照京城”的冷逸,是只有在胡同里守过寒冬的人,才画得出来的。

都说京城的艺术,得有“大俗大雅”的气量。“石子姚”的画就透着这股子气:他能在巴掌大的石头上画帝王陵的石象生,线条里有《营造法式》的规矩;也能在碎石头上画胡同里的猫,墨点乱扫,倒有天桥撂地的鲜活。他不避“俗”,一块糙石画糖葫芦,糖衣的亮泽用石粉轻扫,石的土黄衬得糖色发亮,让人想起隆福寺的吆喝;也不忘“雅”,一块扁石摹《游春图》,石边的弧度裁出远山,留白处题半行瘦金体,带着宣和画院的余韵。这种“俗不伤雅,雅不避俗”的劲儿,正是京城文化的根——从宫廷到市井,文脉从来都是活的,就像他手里的石头,既能承皇家的贵气,也能纳百姓的烟火。

如今画坛爱讲“创新”,不少人往石头上堆技法、拼题材,“石子姚”偏不。他守着京城的石头,守着老辈人“物尽其用”的理,守着“画为心印”的道。他的工作室在胡同深处,窗台上摆着捡来的石子,墙上挂着临摹的《石渠宝笈》册页,画案上砚台里的墨,混着京城的尘土香。他说:“京城的石头,见惯了兴衰,本身就带着画。我不过是帮它们把心里话倒出来。”

这便是“京城石子姚”的妙处:他让石头成了京城的“说书人”,一块石是一段胡同史,一笔墨是一缕皇城烟。他的画里,有护城河的水、西山的风、胡同的砖缝、宫墙的夕阳——这些散落在京城角落的细碎,经他手一勾,全成了能攥在手里的京韵。这般“石载京魂,画见初心”的功夫,在这日新月异的京城,实在是难得的清醒与坚守。

汪国新老师为姚家恺题字

汪国新,1947年生。第十二届全国政协委员,中央文史馆书画院研究员,中国美协艺委会委员,农工中央文委会委员,中国美协会员,北京师范大学博士班主讲教授,享受政府津贴的一级美术师,三峡画院院长,北京东方书画研究会会长。他的作品曾多次获文化部、中国美协、新闻出版署颁发的大奖,在瑞士首届国际连环画节获特别荣誉金杯。他的《中华精气神》系列国画精品在第八届国际艺术博览会荣获金奖。作品被中南海、人民大会堂、国家图书馆、毛主席纪念堂、博物馆、中国香港特首厅等处收藏;多幅作品作为国礼赠送外国元首。

出版发行诗、书、画专著50余部,1500余万册。代表作有10集《长江三部曲》连环画、《三国演义》240幅国画、158米绢本国画《长江万里风情图》。创作诗词七千余首。尤其以画关公、孔子、华夏英杰人物驰名海内外。近年在国内外举办大型画展三十余次。在中国台湾举办“汪国新关圣帝君国画展”,参观政要及民众达十余万人。

石载文脉,笔蕴京魂

——评“京城石子姚”姚家恺

初识姚家恺君的石头画,便觉一股久违的“文心”扑面而来。书画圈内称他“京城石子姚”,这名号不仅是对他地域与题材的概括,更藏着一份对他艺术特质的精准注解——他用石头作纸,以笔墨为舟,在方寸之间载起了京城的文脉与风骨,这份坚守与巧思,在当下画坛尤为可贵。

我向来主张“艺术当有根”,这根,是地域的魂,是文化的脉。家恺的石头画,根就扎在京城的泥土里。他捡的石,不是刻意打磨的“雅石”,而是带着烟火气的“俗石”:护城河的卵石,沾着六百年漕运的水痕;胡同里的青石板,印着几代人的足音;甚至拆迁工地的碎石块,他也视若珍宝——这些石头本身,就是京城的“活化石”。更妙的是他“因石赋形”的智慧:一块带棱的三角石,他画钟楼的飞檐,石的锐角恰成檐角的翘势,石面的斑驳如岁月侵蚀的砖纹,远看竟有“钟鼓楼畔夕阳斜”的苍茫;一块扁圆的河石,布满细密的水纹,他添几笔秋雁,石的弧度便成了天际线,水纹化作流云,倒有了“雁阵惊寒,声断衡阳之浦”的意境,而那雁翅的笔锋,分明带着京派书法的碑学骨力,沉雄中见洒脱。这哪是画石头?分明是让石头开口,讲京城的故事。

再观其笔墨,既有传统的“法”,又有生活的“趣”。他画京城的老槐树,用的是篆籀笔意,树干的皴擦与石头的糙面融为一体,墨色浓处如老皮开裂,淡处似新枝抽芽,石边的毛糙竟成了飘落的槐叶,一笔一墨都透着对生活的体察;他画天坛的柏,不描繁枝,只以焦墨勾出主干,石头的青灰底色透出来,恰如古柏的苍劲,留白处似有鸽哨穿空,那股子“古柏参天接帝京”的肃穆,是没在京城住过几十年的人画不出来的。最难能的是他将“大题材”藏于“小石子”:一块巴掌大的青石,他画残碑一角,碑上题半行《兰亭》,石的裂痕恰成碑的断纹,笔墨间既有对晋韵的追慕,又有对岁月的慨叹,所谓“小中见大”,莫过于此。

当下不少人追求“大制作”“新形式”,家恺却甘守“小石子”,这本身就是一种定力。他的画里没有炫技的花哨,却有“大道至简”的通透;没有刻意的宏大,却有“于细微处见精神”的深刻。一块石,可画故宫的雪,笔锋里带着《快雪时晴帖》的清逸;也可画胡同的猫,墨点中藏着齐白石的鲜活。这种“雅俗共赏”的气度,正是京派文化的精髓——上接皇家文脉,下连市井烟火,在他的石头上,达成了奇妙的平衡。

我常说“笔墨当随时代,文脉不可断绝”。“京城石子姚”的可贵,正在于他用最朴素的材料,守住了最本真的文脉。那些石头上的画,是他与京城的对话,是传统与当下的交融。他让我们看见:艺术不必求大求新,守住一方水土的魂,握住一支有温度的笔,哪怕是一块寻常石子,也能画出惊鸿一瞥的生命力。

这般以石为媒、以笔传魂的创作,是对“外师造化,中得心源”的生动践行,值得我辈同道细细品咂。

姚家恺(嘉凯),1960年出生,北京人,号水石,清华大学美术学院美术理论研究与书画创作高研班结业,师从姜成楠、贾又福、张立辰、宋涤、王阔海等先生,2011年在北京展览中心举办个人展,2015年在河南郑州美术馆举办7人联展,出版《姚家恺画集》,2017年中央电视台发现之旅播出电视片《京城石子姚》专题的报道。现为北京市美术家协会会员,中国华艺书画院理事,中国书画收藏家协会会员,中国广播电视社会组织联合会书画摄影专业委员会委员!

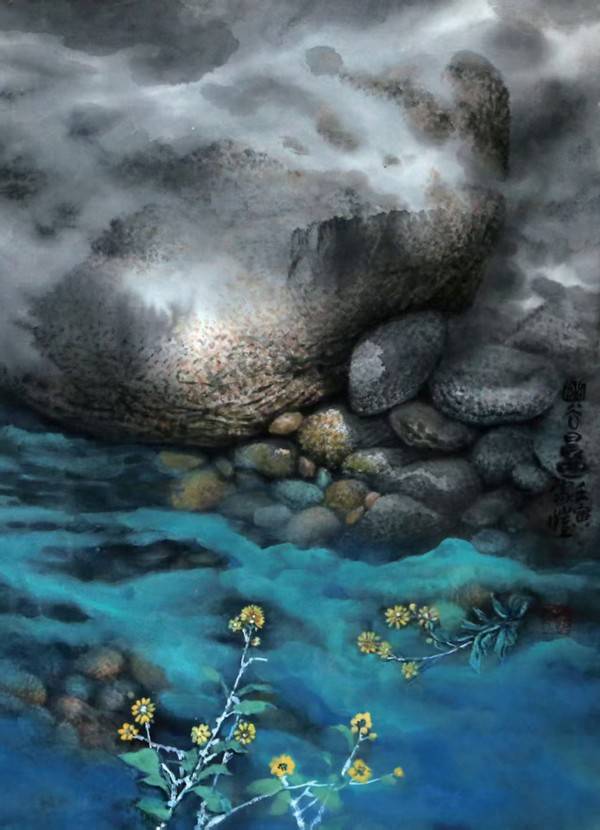

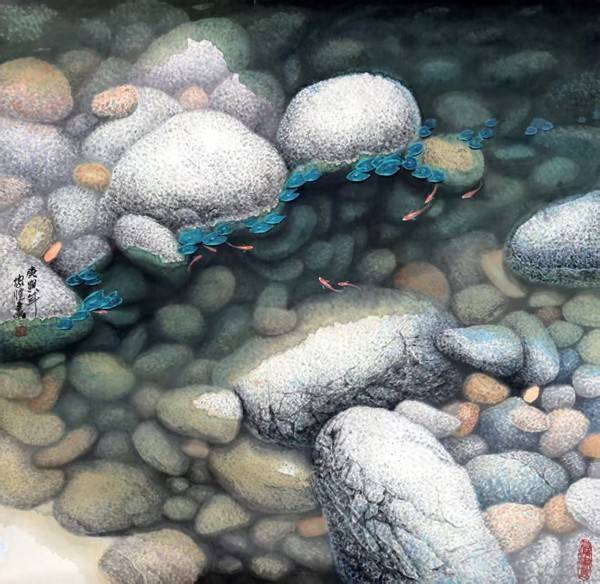

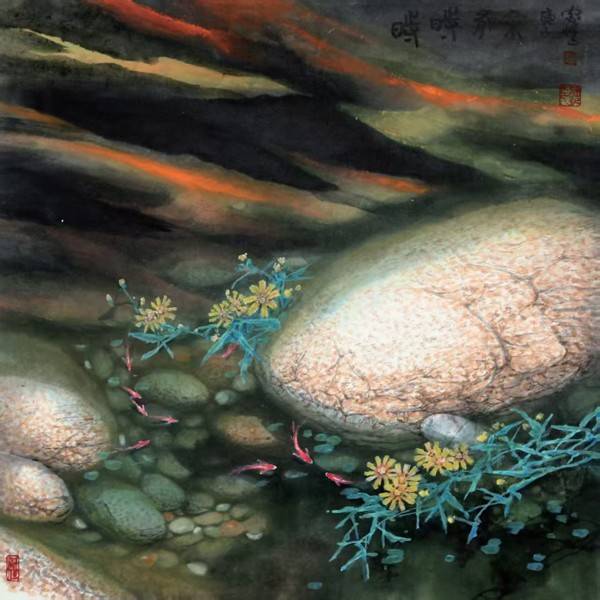

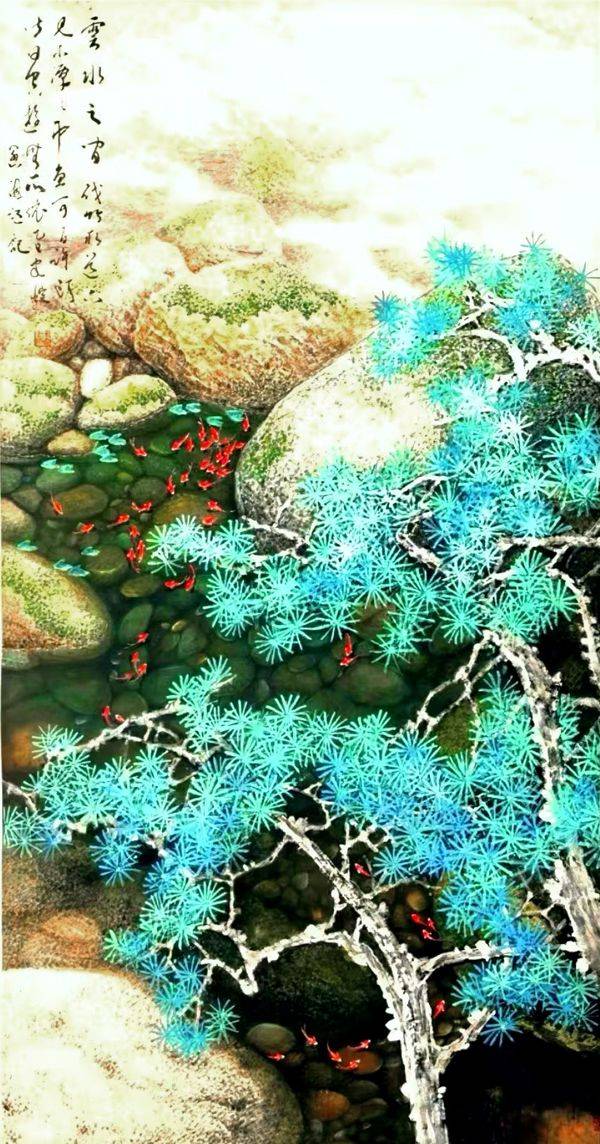

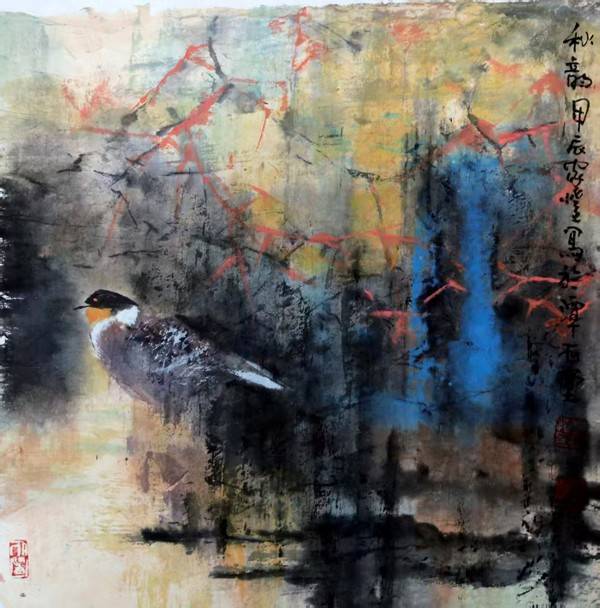

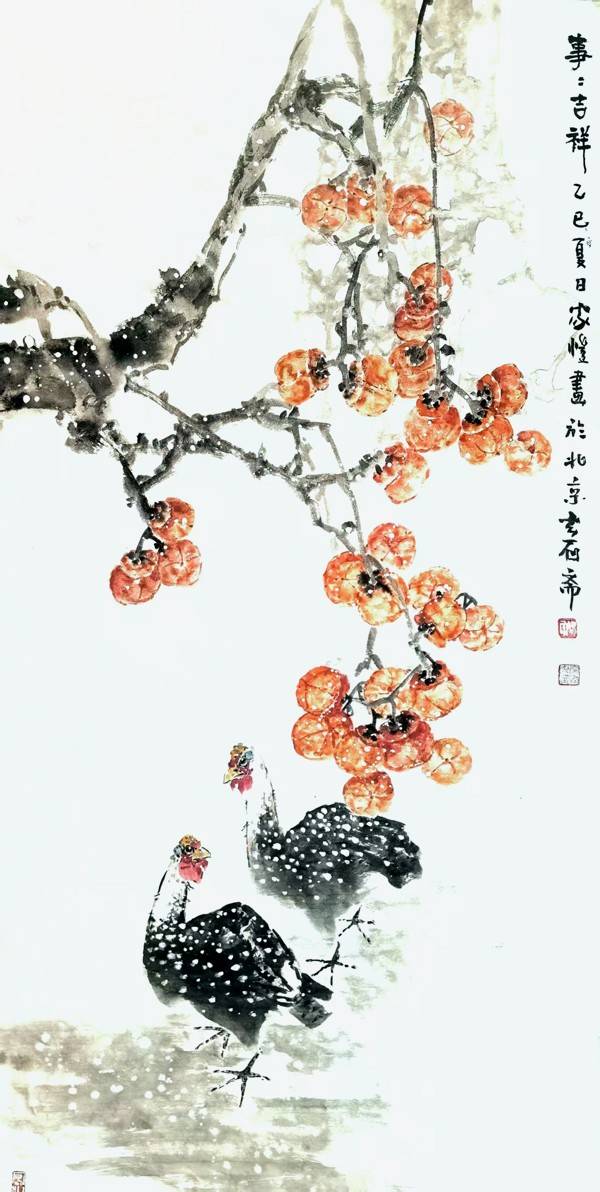

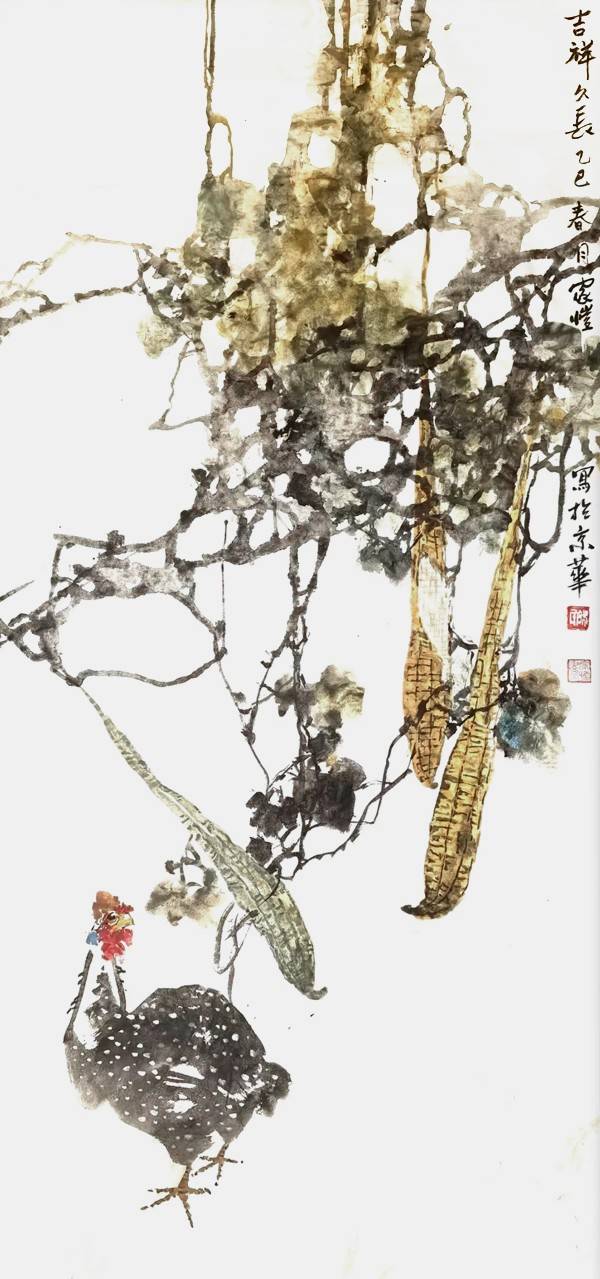

【姚家恺作品欣赏】