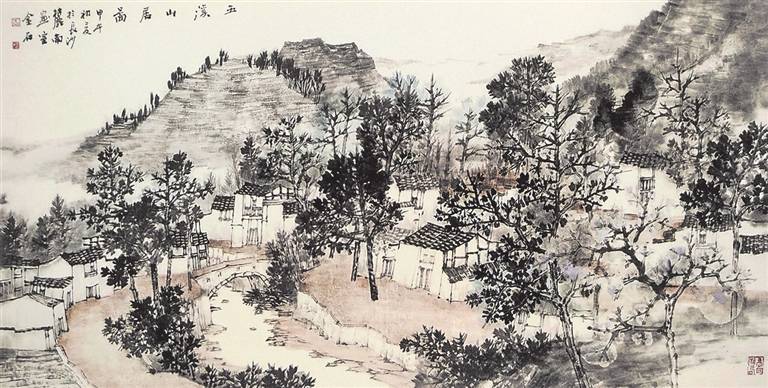

山水写生与艺术风格的建构 ——以王金石的山水写生实践为中心

王金石 《五溪山居图》 136cm×68cm

王金石 《五溪山居图》 136cm×68cm

◆龙明盛 张泽荣

【摘 要】山水画写生观念及其实践路径,是当前学界讨论的热点之一。在山水写生与艺术家风格建构的关系中,王金石的艺术实践具有典型个案意义。其山水写生经历了早期对自然的模仿,中期对符号体系的提炼、对形式主动的建构,后期对湘西人文的自觉关注,促成了个体、自然与传统在艺术观念上的有机统一,使其艺术风格得以确立。他的山水写生实践较好地调和了个体、自然与传统三者的关系。

【关键词】山水画;写生;风格;形式语言

从山水画的发展历程中可知,写生是中国传统山水画学习与创作的重要根基。人们对山水画写生观念与实践的讨论也是当前学界的热点之一。王金石作为当代中国山水画领域具有明确地域风格特征的画家之一,其作品风格的建构得益于长期的写生实践。从山水写生与艺术家风格建构的关系来看,其艺术实践的个案具有典型性。本文以王金石的写生为案例,对艺术家写生实践的阶段、写生观念的产生与嬗变、写生对创作的介入、写生对其艺术风格建构的作用与影响等相关问题进行深入细致地分析,探讨写生实践与艺术创作的关联,对写生与艺术风格的建构作出阐释。

独具个性的风格特征

王金石受到艺术界的关注,源于其《湘西村落》系列作品。此后,他以湘西村落为主题,创作了大量表现湘西地域风情的作品。他笔下建构的形态各异的湘西村落,从整体上呈现出如晋人“采菊东篱下,悠然见南山”一般淡泊、闲散与从容的村落世界与精神家园,凝聚着他对自然、传统及艺术家个体生命历程的深刻观照,让人耳目一新。

清代方薰在其《山静居画论》中有这样一段精彩的论述:“有画法而无画理非也,有画理而无画趣亦非也。画无定法,物有常理。物理有常而其动静变化机趣无方,出之于笔,乃臻神妙。”[1]在方薰看来,“画趣”是目标,而“画法”“画理”是达成目标的基础。换言之,艺术家独特的笔墨、造型等形式语言是其艺术风格建构的基础。王金石山水画风格的形成,既源于其长期写生实践的积淀,更得益于其独具匠心的形式语言探索。

模仿与再现

写生贯穿于王金石艺术实践的始终。王金石的山水写生可以分为早期对自然的模仿、中期对符号语言与形式的探索和后期对地域文化与审美意趣的体悟三阶段。

在王金石艺术实践的早期,面临的主要问题是造型。因此,这一时期的山水写生主要围绕这一问题展开,其写生实践聚焦于物象结构与造型规律,在画面上体现为对自然的摹写与再现,且未将山水写生局限于特定地域。从1977年到1992年的十余年间,王金石走遍了湘西的山山水水。此外,他还远赴贵州的松桃、岜沙,重庆的秀山、酉阳等地,画了数十本写生画册。他通过大量的写生,对山石的轮廓与结构,树木的类型与生长规律等都有了深入的体察与思考,对其结构与规律逐步做到了熟稔于心。

1992年,因工作调动,王金石从湘西前往长沙,从自己所熟悉的环境中抽离出来。他既因新鲜体验而兴奋,又因客居他乡而在夜深人静时泛起思乡愁绪。由于内心情感的驱使,王金石再一次将自己的目光聚焦在湘西广袤的地域中。这里既是他物质生活的家园,也是他精神生活的故乡。这一时期,他对山水写生的观念已经逐步蜕变。前期写生实践中,造型问题的解决是其观念嬗变的基础,远离故乡导致的内心情感的需求是观念嬗变的重要动力。

怀化处于武陵山脉与雪峰山脉之间,沅水自南向北穿流而过。两大山脉中地势平坦,其间有浅丘起伏。由于人口增多,这些浅丘大多被开垦为耕地,人为活动明显,一些贫瘠的山峦因人工造林而凸显出明显的人为干预痕迹。传统山水画的皴法体系已经不能表达出这里独特的地貌特征。要想画好湘西,唯一的突破之法就在于跳出传统的窠臼,沉潜于山川之中,去观察、感受,挖掘它特有的符号语言,这也正是王金石这一时期山水写生的核心追求。他通过这一阶段的写生实践,逐渐建立起独具湘西特色的形式语言体系。从根本上说,这种形式语言的探索仍属于对自然的艺术再现。

从再现到表达

对家园的思念促使王金石将创作的目光聚焦在湘西的怀化地区,长期的写生探索使他的绘画语言逐步成形。如何运用这些湘西特有的视觉语汇构建意象世界,寄托精神家园,成为他此阶段艺术探索的核心命题。为解决创作中的问题,他再一次拿起画笔写生。

王金石这一阶段的写生主要从两方面展开:一是对画面符号的进一步“提纯”,二是对画面形式的主动建构。因此,其山水写生对画面的主观处理逐渐增多,山、水、树、石等自然物象仅作为参考对象,而非再现的范本。例如他在山体的表现上,强化其外形上抽象的几何形状的统一。在树木的表现上,运用刚直朴拙的线条,对写生对象作出一定的主观处理,以使其形象与画面整体气象相吻合。同时,王金石还注意从写生中提炼出一些典型的树、石、人物等形象,在画面中反复交错出现,使画面形象逐步由复杂趋于凝练。

点、线是中国山水画构成的基础。王金石在这一时期的写生中紧紧抓住点、线这两个中国山水画的核心要素,对点、线的形态及其组合形式做了深入的思考。在画面形式构成的探索中,他除了运用主次、虚实等传统处理手法外,还重点强化了对画面节律的探求。这种节律观在淡化传统主次虚实处理的同时,更强调横向竖向的景物与道路、烟云等留白交织形成的音乐性韵律。

王金石通过写生的探索,在形式语言、画面构成上建构起自己的“湘西村落”,这种形式语言与画面构成并非自然的简单摹写,而是基于自然感悟的创造性重构。这样的创作方式,使得他的作品一方面具有强烈的地域符号特征;另一方面由于画面的形式构成经过了个体充分的选择与思考,也使得他的作品彰显出独特的个性特征。《湘西村落》系列作品就是这一阶段写生探索的具体呈现。在形式探索与风格成形的过渡阶段,其作品虽初步形成个人语汇,却因过于侧重符号建构而稍显情感表达的拘谨。王金石风格真正成熟的标志是后期写生中对湘西地域文化特征的体悟,以及将自我审美追求与中国传统人文精神的融会贯通。

观念的会通与风格的建构

王金石通过长期的观察与写生,对湘西独特地域文化内涵的体悟愈加深厚。有些人文与情感,只有在一定的时空距离中,才会让人发现其迷人之处。正如他在《湘西村落》画册的前言中写的那样:“都市的喧嚣与繁华,让我对昔日湘西乡村生活场景产生出深深的眷念……我常常在无奈的状态下翻出从文先生的散文,先生笔下的湘西和我心中的湘西叠印在一起,激活了我的创作的欲望与绘画的激情。”[2]炽热的创作激情促使他的山水写生实现重要转向——从形式语言的探索深化为对地域人文精神的追寻。

湘西,古称五溪。宋代朱辅在《溪蛮丛笑》中记载:“五溪之蛮,皆盘瓠种也。聚落区分,名亦随异。沅其故壤,环四封而居者,今有五:曰苗、曰瑶、曰僚、曰僮、曰仡佬。风声气习,大略相似。不巾不屦,语言服食各异乎人。”[3]这是一个既不同于都市,也不同于寻常乡野的奇特地域。最让王金石眷恋和难以割舍的是他曾经生活过的、散布于湘西大地的村寨,村寨中散漫平淡与悠远安详的气息让他迷醉不已。在这里,他感受到了深藏于湘西的质朴和从容。同时,他将湘西大地孕育的人文精神置于中国文化传统谱系中审视,溯源其审美特质,最终将艺术追索的坐标定位于魏晋文人萧散简远的审美境界。这既是一个追寻湘西地域文化特质的过程,同时也是一个观照自身、明了自我意趣所在的过程。最终,湘西的质朴、平淡与魏晋文人的散漫平和,在他的心灵深处实现了融会贯通。

在王金石的笔下,魏晋文人闲散、淡泊、从容的人生追求被融入湘西的山野与村落中,在个体与自然、与古人的交融中逐渐呈现出一个独特的“湘西村落”。它来源于湘西,又不同于湘西,这是他情感与记忆的长卷,也是他放逐心灵的栖居之所,宣示着王金石艺术风格的正式确立。

结语

山水写生贯穿于王金石艺术实践的始终,对其艺术风格的建构有决定性影响。他早期的山水写生,主要解决造型问题。该问题解决后,他主动选择了一个与自己的心性相契合的地域,沉潜其中,挖掘具有地域特征的形式语言。在符号体系与形式表达初步建构后,王金石山水写生的重心由形式语言的探求转向对地域性人文的感受,并进一步将这种地域性文化融入中国文化传统,追寻其中蕴藏的人文精神。这段写生实践与艺术观念的演进,既促使艺术家反观自照,又使其审美追求与传统文脉形成深层对话,最终在个体、自然、传统三者的交融中建构出具有个性特征的艺术风格。

王金石的山水写生实践,较为完整地调和了个体、传统与自然三者的关系,是当代艺术家对中国山水画“外师造化、中得心源”这一古老传统的实践与当代诠释,对当前山水画的学习与研究也具有积极的借鉴意义。