一起了解中国古建中的“留白”艺术

在中国古建筑中,“留白”不仅是一种视觉设计,更是一种哲学与文化的体现。它让空间会呼吸,让美不说尽,让历史与心灵在寂静中相遇。本文带您探寻中国古建中那些“未说完”的部分,感受一种最东方的建筑智慧。

中国古代建筑讲究因地制宜、天人合一,但在浩瀚的形制之下,还有一种独特的东方智慧常常被忽视,那就是“留白”。所谓“留白”,是指有意地在构图、布局或装饰中留下空白、不说尽、不雕满、不刻意安排,从而创造出更具想象力与呼吸感的空间。

在古代建筑中,留白不仅是一种美学,更是一种哲思。它源自中国传统的儒释道思想,主张以“虚”衬“实”,以“少”胜“多”,强调节制与含蓄。如今我们从园林、民居、宫廷建筑中寻找“留白”的痕迹,不仅是在看建筑,更是在体悟一种深藏于中国文化中的空间智慧。

苏州的古典园林可谓“实中见虚,虚中有景”的代表,其中尤以拙政园为最。始建于明代的拙政园,被誉为中国私家园林的典范,其整体设计刻意留出大量空白区域:水面辽阔,岸边疏朗,植物点到即止,庭院宽敞而不拥挤。

例如,园中最著名的远香堂前,一池碧水映照长廊,水面几无布置,仅在两侧设几株荷花与孤亭。这种看似“未完成”的布景,实则给了游人极大的想象空间。空间上的“空”,反而让心灵有所“满”。“疏可走马,密不通风”,园林中的曲折动线、隔景漏窗,处处体现“留白”之意。

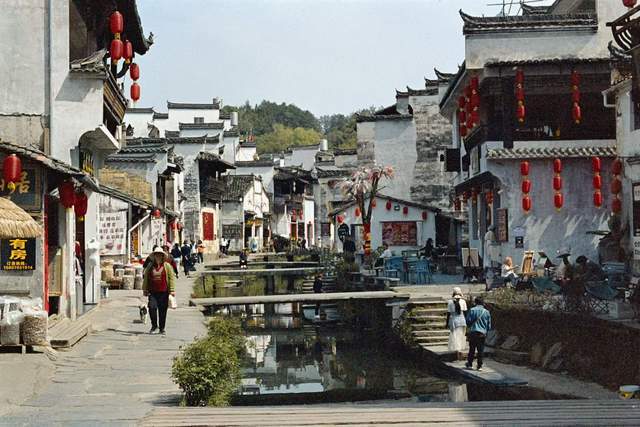

如果说园林讲究“空”,那么徽派民居则在“实”中求“虚”。位于安徽黟县的宏村,自北宋起始建,至今仍保存着140余幢明清时期的古建筑。其布局以“牛形村落”著称,但更让人惊叹的,是其建筑装饰上的“留白”工夫。

宏村的汪氏宗祠、承志堂等大宅门楼多采用砖雕、木雕与石雕装饰,但在雕刻时,却刻意“不满”:一堵墙上只饰角隅,一扇窗格空多于实。尤其是马头墙和白粉墙之间的大面积留白,阳光照下,阴影浮动,更显建筑肌理。古人常说:“白是最浓的色。”在宏村,一面素墙,一道影线,便足以讲述百年风华。

在北京故宫中,留白不仅是审美,更是权力与礼制的象征。自午门进入,至太和门、太和殿之间,沿中轴线展开的大片广场,宽阔空旷,几无植被。这种“空”,不是装饰的缺失,而是故意的“威仪铺陈”。

宫殿之间的“空庭”,让人行走其间自然放慢脚步,身处其境不由自主产生敬畏之感。同时,廊庑连接而不封闭,红墙映照金瓦,一砖一石之间尽显皇家气度。在这里,建筑与空间之间的“未满”,形成了独特的节奏,正如古人所说,“留白,是为盛德之容。”

中国古建中的“留白”,根源于深厚的传统文化。道家推崇“无用之用”,庄子言“虚室生白”;佛教讲究“空性”,认为“色即是空”;儒家讲“过犹不及”,倡导适度之美。这些哲学理念最终渗入建筑工匠之手,在空间中被具象化表达出来。

于是我们看到:园林不必处处设景,水院不必布满水生植物;民居不必雕满墙面,窗棂不必填满图案;宫廷不必遍植花木,空地更能聚气蓄势。留白,不是省略,而是选择;不是不做,而是做到恰到好处。

在城市化进程加快的今天,传统古建筑中的“留白”美学更显珍贵。它提醒我们,空间不该只讲效率,生活也不该只求充实。正如园林中的水面需要空开一片以纳天光,人生也需留出几分余地,给想象与宁静。

保护古建,不仅要保存其形,更要继承其神。在设计日益密集的当代建筑中,若能融入一丝古人的留白精神,或许能让钢筋水泥间,多出几分柔和与从容。

中国古建中的“留白”,是一种美的分寸,一种文化的沉思,一种时间沉淀后的智慧。在砖墙素面与长廊回转之间,它低声细语地讲述着中华审美的极致境界。

(注:文章仅作知识分享,部分图源自网络,如有版权问题请联系删除!)

古建家园-古建中国先行将文化融入建筑、文旅、建材的文化建筑产业对接平台!