冰城夏夜,手风琴奏响世界和声|第七届哈尔滨国际手风琴艺术周开幕式侧记

风箱为桥,乐声传情。7月23日晚,作为第37届中国·哈尔滨之夏音乐会的重大活动板块,“第七届哈尔滨国际手风琴艺术周”在哈尔滨大剧院拉开帷幕。合奏的恢弘、独奏的灵动、跨界的碰撞、首演的惊喜……开幕式上,多样的表演形式将手风琴艺术的魅力折射出万千光彩,为现场观众献上一场沉浸式的视听盛宴。

多元形式演绎艺术魅力

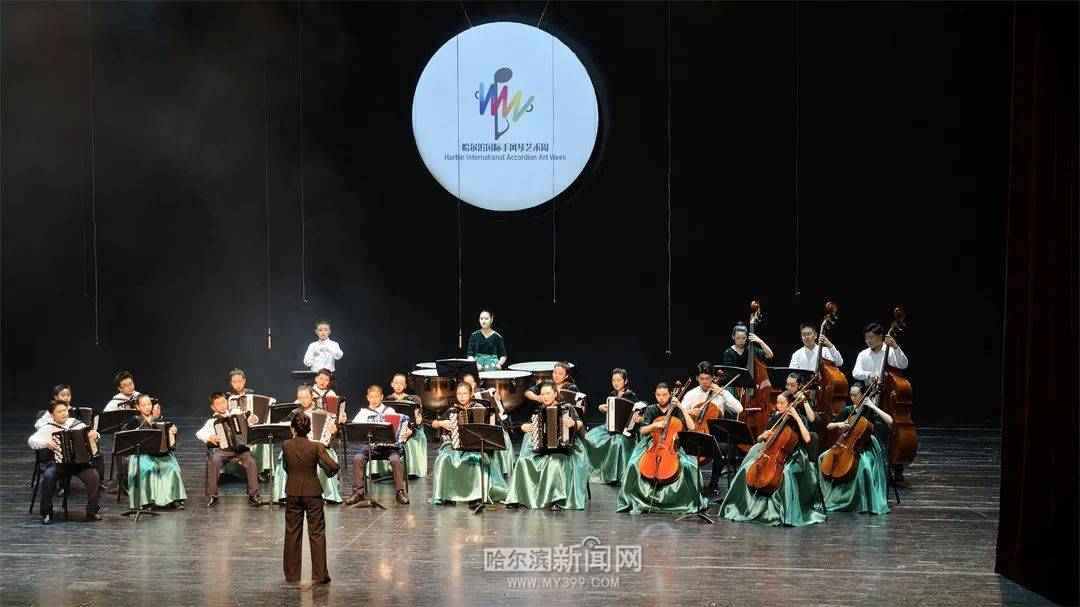

开幕式文艺演出在北京市丰台区青少年活动中心西乐特色乐团演出的手风琴乐团合奏《匈牙利舞曲第一号》中拉开帷幕,明快的节奏、饱满的和声,瞬间点燃现场氛围。手风琴与大提琴等乐器的默契配合,既保留了原曲的热烈奔放,又通过集体演奏的层次感,展现出年轻一代对经典作品的鲜活诠释,让观众在青春气息中感受手风琴合奏的独特张力。

随后,罗马尼亚演奏家拉杜·拉托耶的键盘手风琴独奏《激情》,仅用一架乐器便营造出丰富的情感层次,快速的音阶跑动与强弱对比,将“激情”二字演绎得淋漓尽致,让人惊叹于手风琴独奏的表现力。而俄罗斯巴扬演奏家阿尔谢尼·斯特罗科夫斯基与萨克斯演奏家伊万·迪玛的合作,则展现了跨界融合的魔力。《夜总会1960》的慵懒浪漫、《黄河》的雄浑壮阔、《马刀舞曲》的激昂澎湃,通过巴扬的醇厚与萨克斯的灵动交织,让熟悉的旋律焕发新生。

演出中,多元形式的创新表达不断带来惊喜。俄罗斯功勋艺术家尤里·希什金与中国演奏家王宏宇、许笑男合作的巴扬三重奏《随想回旋曲》,三架巴扬通过声部的交织与呼应,展现出顶尖艺术家的默契;塞尔维亚演奏家皮特·马里克与钢琴家武克·约万诺维奇的巴扬、钢琴二重奏《阿斯图里亚斯》,手风琴的绵密与钢琴的厚重相互映衬,构建出立体的听觉空间。而二人合奏的一首《赛马》,更是给现场观众带来极大惊喜,将演出推向高潮。

此外,演出中最令人耳目一新的,当属尤里·希什金带来的、由他自己改编的全球首演作品《前奏曲第3号》,以及他与康斯坦丁·沙托夫、阿拉·沙托娃合作的《吉普赛幻想曲》——巴扬、冬不拉与钢琴的三重奏组合,将东方乐器的独特音色融入手风琴旋律,碰撞出跨越文化的艺术火花。

当晚的压轴演出由俄罗斯BayanDrive组合呈现,为哈尔滨量身创作的《艺术节随想曲》用音符描绘出冰城的夏日风情;巴扬手风琴二重奏《最炫民族风》以西方乐器演绎中国流行旋律,拉近了与观众的距离,在热烈的氛围中为开幕式演出画上圆满句号。

从城市名片到国际纽带

哈尔滨国际手风琴艺术周是我国唯一以手风琴艺术为主体的国家级、国际性专业盛会,每两年举办一届,集比赛、教学、创作、理论研究与国际交流于一体,由国际手风琴比赛、高水平音乐会及大师班讲座三部分构成。自2010年经文化和旅游部批准纳入“中国·哈尔滨之夏音乐会”主体活动以来,已成功举办六届,累计吸引30余个国家和地区的5000余名艺术家参与,在国际音乐界享有盛誉,成为展现哈尔滨开放包容城市品格、促进中外音乐对话的重要平台。

如今,它早已超越城市边界,成为联结世界的文化纽带。联合国教科文组织国际手风琴联盟主席米高·帕塔里尼的感受颇具代表性:“过去10多年里,全球50多个国家的手风琴爱好者因它聚集哈尔滨,留下无数精彩瞬间。”这位三次到访的国际友人,不仅见证了艺术周的成长,也感受到“这座城市的热情和人民对音乐的热爱”,更用中文表示“中国的哈夏,世界的舞台”。从首届的蹒跚起步到本届11个国家和地区的艺术家齐聚,从区域性活动到国际音乐界瞩目的盛会,手风琴艺术周的辐射力早已跨越国境。

第七届哈尔滨国际手风琴艺术周期间,2025哈尔滨勋菲尔德弦乐比赛、第20届萨克斯管大会同步举行,三大国际赛事如同冰城夏日的“三重奏鸣曲”,既各展风采,又和谐共鸣。当手风琴与弦乐、萨克斯管在哈尔滨的夏日里交织,当《马刀舞曲》与《最炫民族风》在同一舞台奏响,不同文化在这里碰撞、融合,让“哈夏”真正成为中外文明交流互鉴的桥梁。

本届国际手风琴艺术周共吸引俄罗斯、塞尔维亚、波黑等11个国家和地区的800余位顶尖高手齐聚竞技。除了高水平的竞技,艺术周更以多元活动搭建起深度交流的桥梁。大师音乐会上,世界顶尖手风琴演奏家们将带来各自的代表作,让观众一站式领略全球手风琴艺术的最高水准;大师班中,经验丰富的艺术家们将手把手指导后辈,分享多年的演奏心得与舞台经验,让年轻乐手在近距离学习中突破瓶颈;专题讲座则聚焦中国民族音乐作品演奏。从城市名片到国际纽带,那些从风箱中流淌出的旋律,早已不只是音乐的表达,更是跨越国界的共鸣。

来源:哈尔滨新闻网

实习生 赵瑞瑄

记者:于秋莹 封娇 文/视频 韩伟/摄

编辑:马云鹏