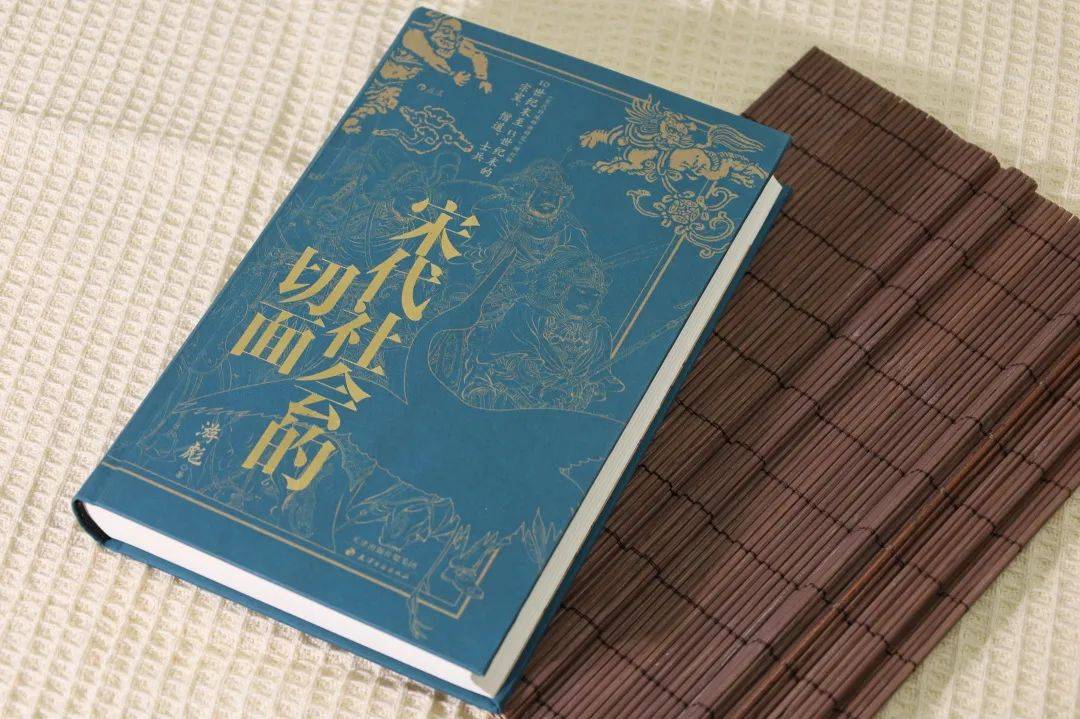

后浪新书|宋史大家游彪老师遗作,《宋代社会的切面》问世

这是一部宋代社会的“设定集”,在扎实史料与犀利笔法之间,展开一个比电视剧更真实也更精彩的“大宋世界”。

宋史大家游彪老师倾注多年心血,用史家的目光,带你走进史书阴影下的那些角落:从王公贵胄的日常,到僧侣道士的“下凡”,再到边军士卒的沉默命运,一幕幕宋人真实生活的切面,将随着本书缓缓展开。

现在,

请随我们一起,

拉开这场关于宋代社会的历史舞台幕布

一幕:宗室与官宦子弟

在前几年大热的电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中,朱一龙饰演的小公爷齐衡一角深入人心。剧中的他,是平宁郡主与齐国公之子,出身显赫,却不依赖家族荫补,而是选择通过科举入仕。风度翩翩、勤学上进的齐衡,就像是完美的“别人家的孩子”。

那么,如果把齐衡放进真实的宋代社会,他的仕途轨迹又会如何呢?

在《宋代社会的切面》中,游彪老师专门梳理了宋代宗室和贵族子弟的荫补制度,特别指出郡主、县主一系的亲属在授官上的诸多限制。早在宋真宗时期,朝廷就开始系统规范郡主亲属的荫补权限:从咸平五年(1002年)开始,郡主、县主若请求亲属升官,其授予的最高职务仅限“殿直”——即中下级武职;次年更进一步明确规定:这些荫补来的官职不能再升迁。

到宋神宗熙宁年间改革更为严格:郡主只能在“郊礼”时请求为其亲生子荫补幕职(秘书、文书类小官),若想为孙或庶子争取职位,则需要两次郊礼,即约六年时间,才能推荐一人。而她的丈夫家族,则彻底被排除在荫补名单之外。这些限制多由时人忧虑“宗室外戚权势膨胀”所设,甚至对嫡庶之别也做了明确划分。

从制度上看,身处宋仁宗时期,平宁郡主的确可以在郊礼时上奏朝廷,请求荫补齐衡为低阶文官或幕职官。但这并不是“保送仕途”的通道:官位低、晋升难、地位不稳。荫补虽然比白身百姓“近水楼台”,但仍远不如科举“名正言顺”。

更关键的是,宋代仕途讲究“出身”。所谓“有出身”,尤其是进士出身,是官员身份、地位乃至仕途能见度的关键。没有出身,意味着晋升受限、地位边缘,甚至难以获得实权任命。因此,哪怕已有荫补职位,不少官宦子弟仍要参加科考,以谋求真正的“正途”。

游彪老师在书中指出,这也是宋代“崇文抑武”社会风气的体现:荫补固然为贵胄开了门,但进士出身才是通天之路。那么齐衡的抉择,也许并不是“放弃特权”那么简单。他的“清贵”选择,在真实的宋代社会环境中中,反倒是权衡现实、追求仕途上限的理智之举。

二幕

宋代出家人的营生

说到出家人,你会想到什么?是佛前清灯、道观静修?是超脱尘世、戒贪戒欲?

但在宋代,这些想象恐怕都要“让一让”。

游彪老师在《宋代社会的切面》中,为我们展开了一幅真实的图景:在这个商业与城市高度繁荣的时代,寺院和道观早已不仅是信仰的空间,更是经济网络的重要节点;而僧人、道士,也不只是持斋念经的修行者,更是手握田产、经营产业、甚至放贷取息的“宗教资本家”。

这一切,并非混乱无序的偶然现象。恰恰相反,宋代是中国古代宗教管理法制最成熟的时代之一。南宋宁宗年间编纂的《庆元条法事类》,全书八十卷中专设《道释门》两卷,专门规范寺观、僧尼的行政、经济、礼仪与法律事务。这些制度既有助于抑制寺院权力膨胀,也为国家对宗教经济的整合提供了法理基础。

在此背景下,宋代寺院普遍拥有田产、铺面、碾坊、水磨等手工业设施,不少还开设高利贷业务,以佛祖“允许三宝之财放息”的经典条文为合法外衣,广泛参与货币借贷。正如游彪老师指出的:“他们以佛塔物出息,佛言:听之。”一声“听之”,似乎便解开了律法与贪利之间的伦理困境。

这些看似“违背出世”的行为,其实正是宋代社会高度商品化的自然延伸。当高利贷成为获利手段,当僧人手握财富再难退回“苦修”的原点,宗教已不再是一个独立的精神世界,而是社会经济生态中的活跃一环。佛门亦有账房,道观也讲收支。

相比佛教,道教更早、更深地扎根于民间。它以符箓、斋醮、祈福、驱鬼等外在形式,渗透进宋人的日常生活。通过婚丧嫁娶的仪式、口耳相传的神话传说,道教构建出一个“全民想象的超自然系统”——在现实不解时,人们投向玄妙之力,在人事无法时,寄望神灵回应。信仰与娱乐、安慰与求利、传统与创新交织成一种“民间宗教实践”的现实景观。

今天回头看,我们可能会惊讶于僧道如此“入世”的程度,但在宋人眼中,这正是日常。这些神灵的庙宇和僧尼的身影,不是社会的例外,而正是它最真实的组成部分。

在这幕舞台上,宗教既不是隐退的桃花源,也不是至高的圣殿,它是一间在市场中摸爬滚打的商铺,是一套“制度化的信仰机制”,也是一个镜子,映照出那个时代最世俗、最真实的中国社会。

三幕:

士兵与国家政权

提到宋代,“冗官”“冗兵“是最常见的标签。但问题不在于“兵”,而在于“制”——宋代冗兵冗费、积弱不振的局面,并非一朝一夕,而是制度理想与现实妥协之间,持续百年的慢性溃败。

在《宋代社会的切面》中,游彪老师将目光投向军队内部,尤其是那些在历史主线上少有声音的士兵。他们是帝国权力的执行者,也是在复杂制度夹缝中挣扎求生的“沉默人群”。 然而,如何理解这一层次的沉默?背后究竟是什么力量让这些士兵成为了“冗兵”?又是什么原因导致他们成为了国家体制无法摆脱的“负担”?

制度的初衷与现实的背离

宋朝初期,赵匡胤设立的拣选制度原本是为了避免五代时期“兵员过剩”和“冗兵冗费”的问题。制度的理想很简单:通过精兵强将、内重外轻的兵力布局,确保边疆安定的同时,也最大化地减少财政负担。然而,随着时代变迁,制度的初衷与实际执行之间的落差愈加明显。

长期对峙中的冗兵问题

在与辽、西夏的长期对峙中,冗兵问题并非短期能解决的难题。每当边疆发生冲突,朝廷的反应往往是迅速增兵,而非从根本上提升军队的质量。朝廷依赖的是数量上的扩充,通过不断招募新兵来填补空缺。然而,这种应急性的增兵并没有解决军队质量的问题,反而使冗兵现象更加严重。尽管朝廷明确要求精兵简政,但边境的将领和地方官员却一再要求增兵,以应对不断升级的外部威胁。

这一过程中,士兵成为了一个不断“膨胀”的群体,而这些“冗兵”并未真正增强军队的战斗力。相反,冗兵的存在让整个军事体系陷入了混乱。许多原本不具备作战能力的士兵被迫参军,这使得军队的作战能力与其庞大的兵员数量之间产生了严重的断层。

军队体制的失败:冗兵与国家负担

在长期的战争与和平变换中,宋朝未能有效地调整和优化兵制。在内外压力的交织下,士兵们逐渐沦为体制下无法消化的“负担”。随着制度的松动,士兵的年限一度延长,许多士兵即使无法参与战斗,依旧被编入军队,成为“剩员”。这些士兵没有退役保障,只能依赖国家支付的微薄军饷,最后不得不依靠社会救济生存。

随着冗兵和老弱士兵的增多,军队的活力逐渐消失。尽管宋朝在多个历史阶段采取了裁兵运动,但这些改革往往因边防压力和地方利益的博弈而未能深入推进。每当冗兵被裁撤,地方和边疆将领便以“战事未休”作为理由,要求朝廷重新增兵。而这种循环反复的政策,使得宋朝军队始终无法从根本上解决冗兵问题。

“冗兵冗费”并不是一朝一夕的过错,而是宋朝兵制慢性溃败的必然结果。正如游彪老师在书中所述,这些士兵是“沉默人群”,他们被夹在制度的缝隙中,挣扎求生。随着制度理想的逐渐失衡,这些“冗兵”不仅成为了军队的累赘,也使得国家的财政负担和军队的战斗力陷入恶性循环。最终,冗兵冗费问题的持续存在,成了宋朝无法逾越的难题,影响了整个帝国的稳定与发展。

终

幕

三幕落尽,帷幕低垂,我们跟随游彪老师的笔触,看到了不一样的大宋社会:既非纸上谈兵的制度条文,也非灯火阑珊的宫闱传说,而是藏在典章制度与边角人物之间的真实切面。

宗室子弟的荫补与挣扎、僧人与寺院的世俗与利益、士兵们在制度夹缝中的沉默与漂泊……这些都不是主角,却在游彪老师的历史剧场中,有了被看见的机会。

这是《宋代社会的切面》的意义所在——它既不迎合叙事潮流,也不回避制度沉疴,而是以一位历史学者的深邃眼光,揭示了宋代社会的复杂面貌。游老师并没有选择聚焦在权力的中心,而是将目光投向了那些历史上鲜为人知的群体和人物。这不仅是对历史的重新审视,更是对历史本身的深刻尊重。通过这本书,我们看到的是一个与教科书所描绘的截然不同的宋代,是一个充满矛盾、纠结、挣扎与妥协的社会。

当我们翻开书页,不再只是看到“大宋”这个王朝的宏大叙事,而是进入了那些边缘人物的世界——他们或许不在史册上占据一席之地,但他们的命运,却在游老师的笔下找到了应有的位置。历史的主角往往是权力的掌控者,而在游老师的书中,我们发现那些“无声的群体”,他们的生活、他们的痛苦、他们的选择,也同样构成了这段历史的脉络

每一次我们从书中收获的,不仅仅是对历史事件的了解,更是一种更深层次的思考:如何从一个历史学者的视角,重新定义权力、制度与社会之间的关系。游彪老师通过《宋代社会的切面》给我们提供了这样的视角,它不仅是历史的研究,更是对历史的情感和责任的表达。

这本书的出版,并非只是学术的成果。它背后还承载着一份深深的情感,那便是游老师对历史的热爱与执着。这不仅仅是游老师学术生涯的一个缩影,更是他对学术的责任感与情怀的真实写照。游彪老师的遗作,犹如一颗历史的种子,埋藏在岁月的土壤中,生根发芽,继续向我们诉说着历史的真实与深邃。