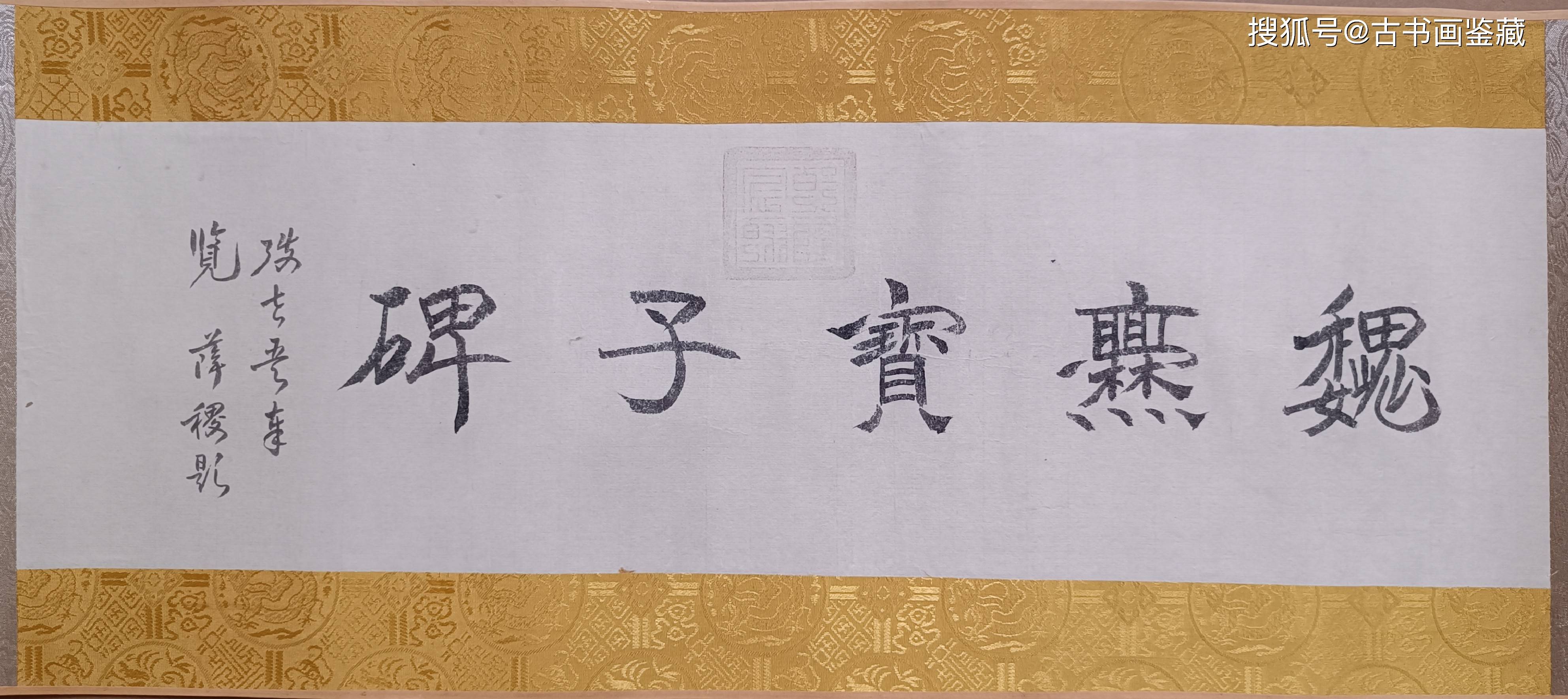

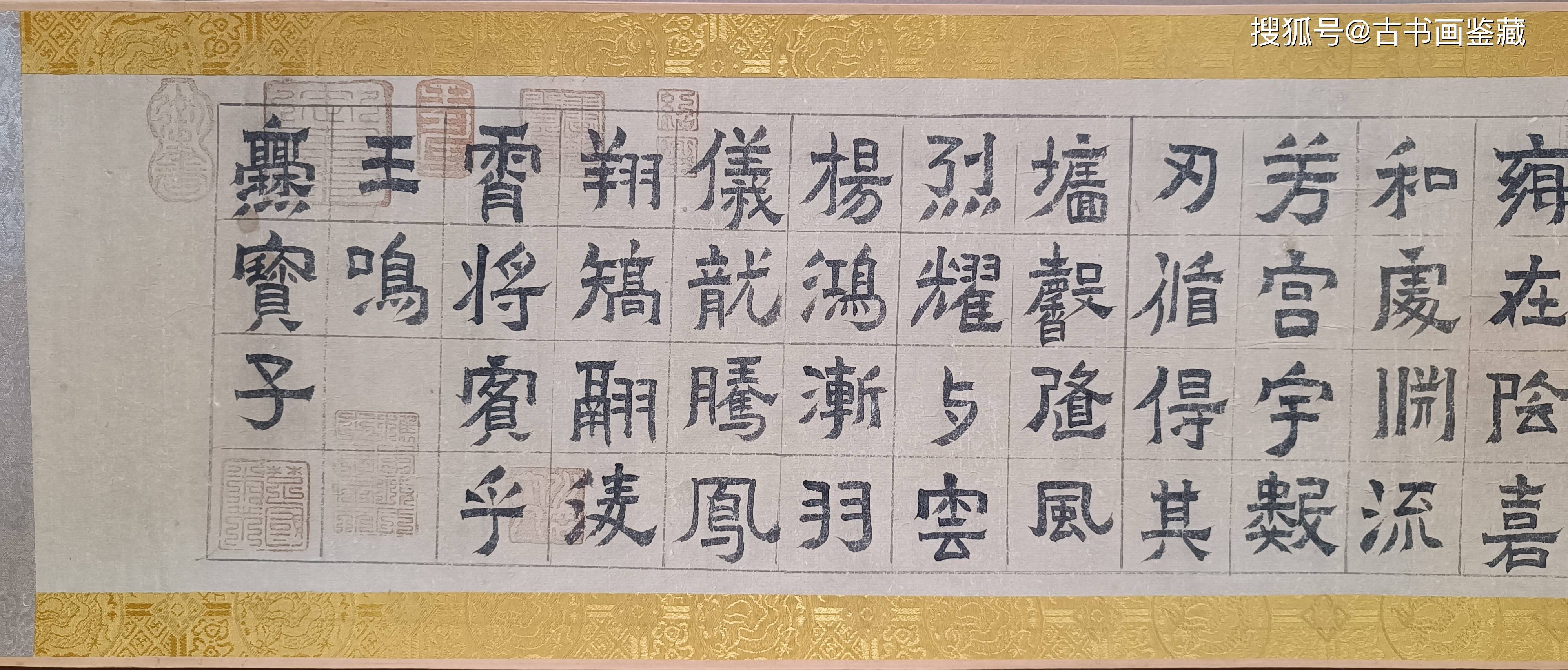

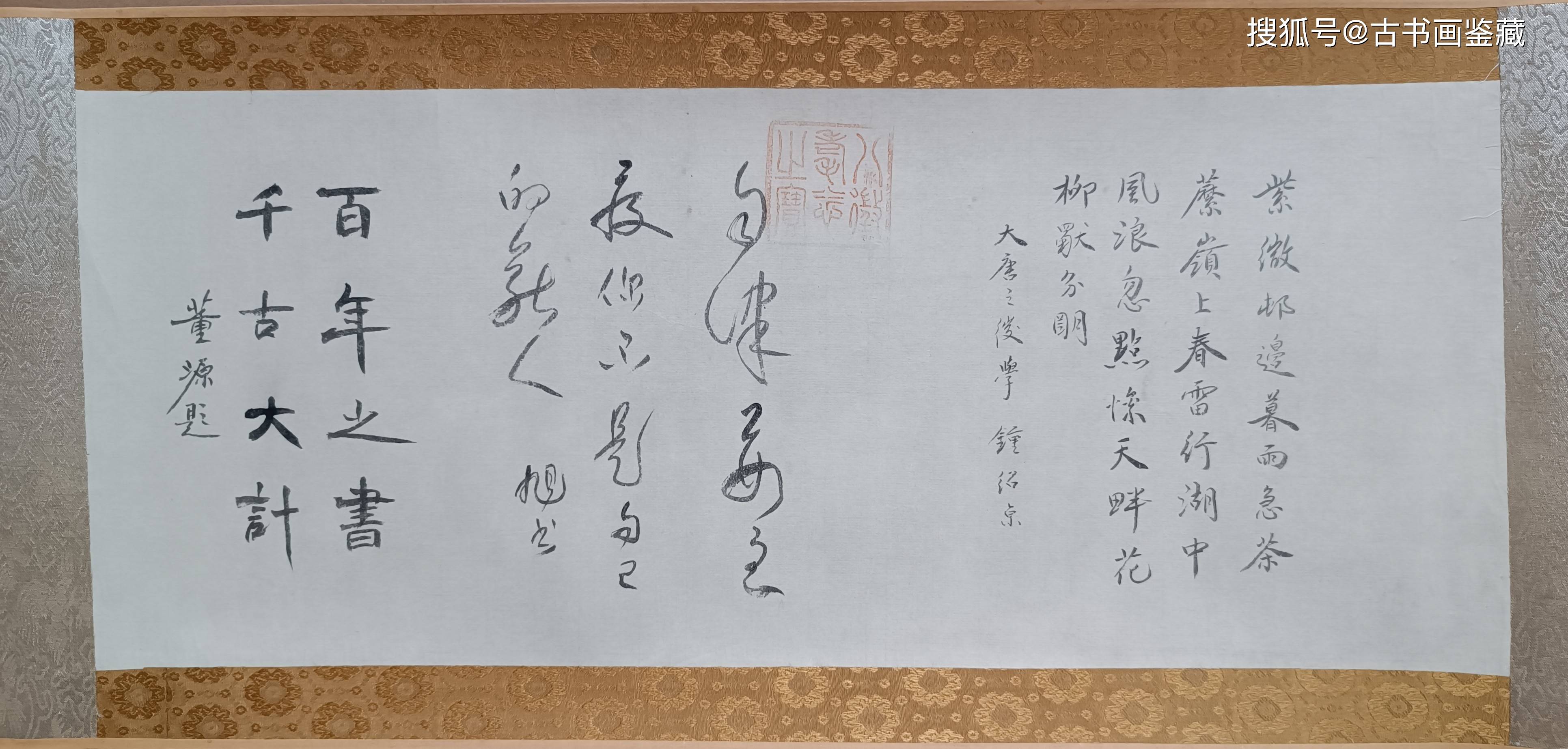

【原迹鉴赏】 晋代爨宝子墨本古拙书法(小手卷本)

创始人

2025-07-14 12:32:29

0次

晋代爨宝子手卷本书法

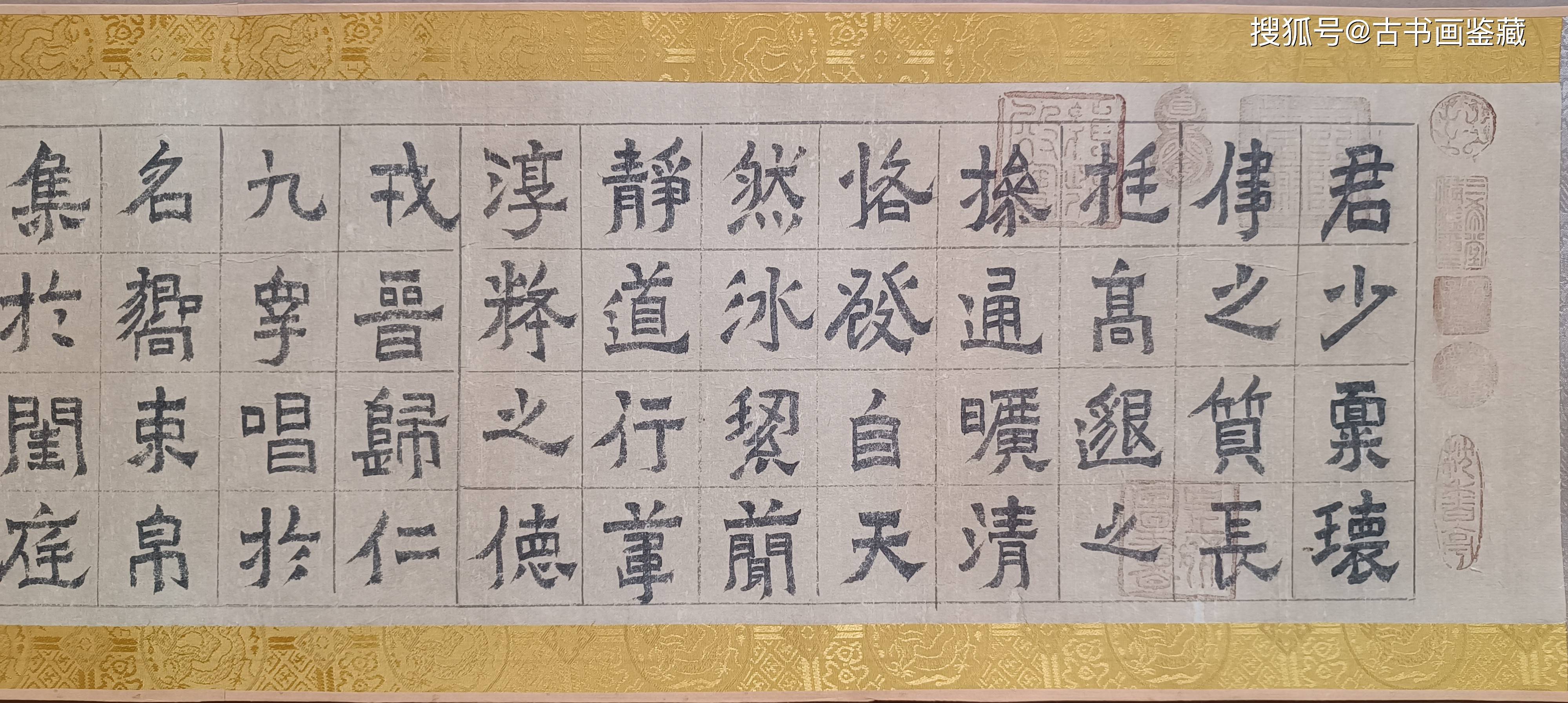

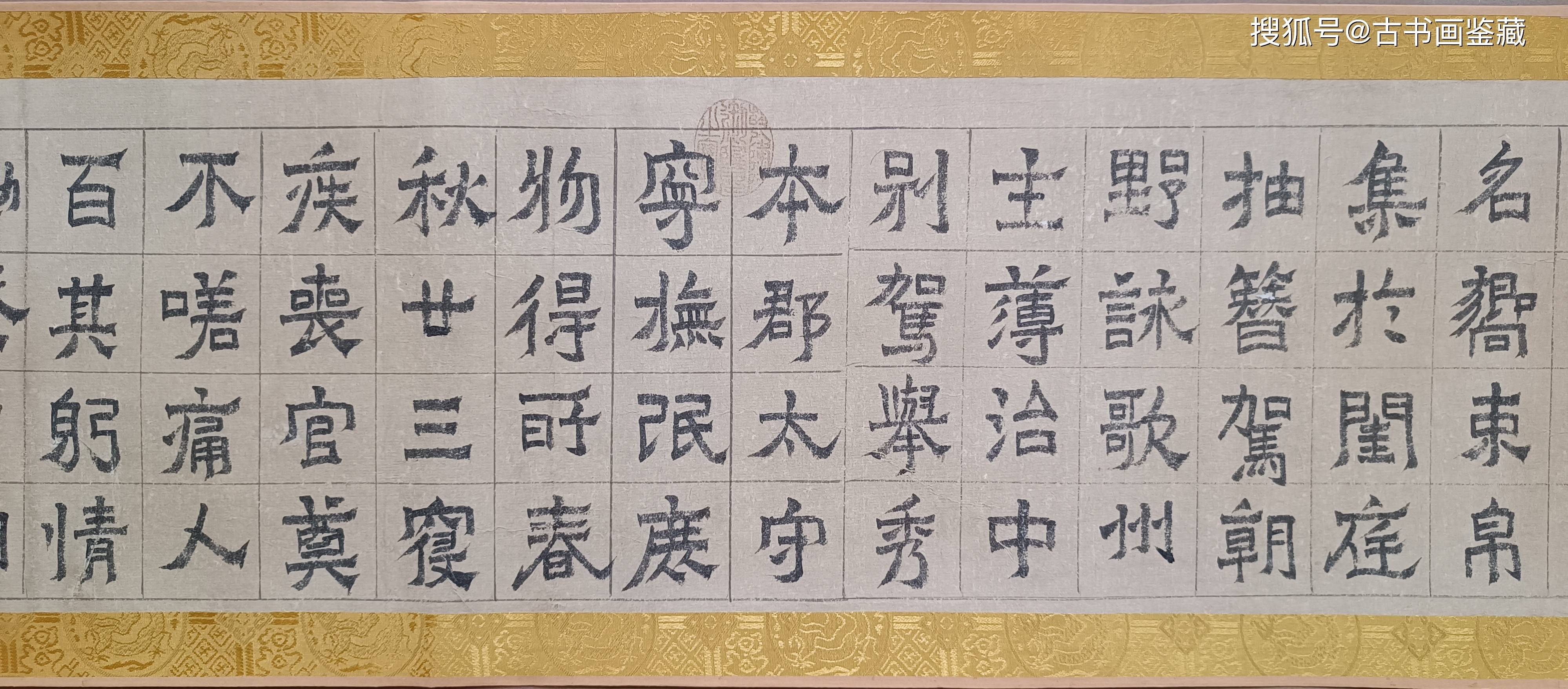

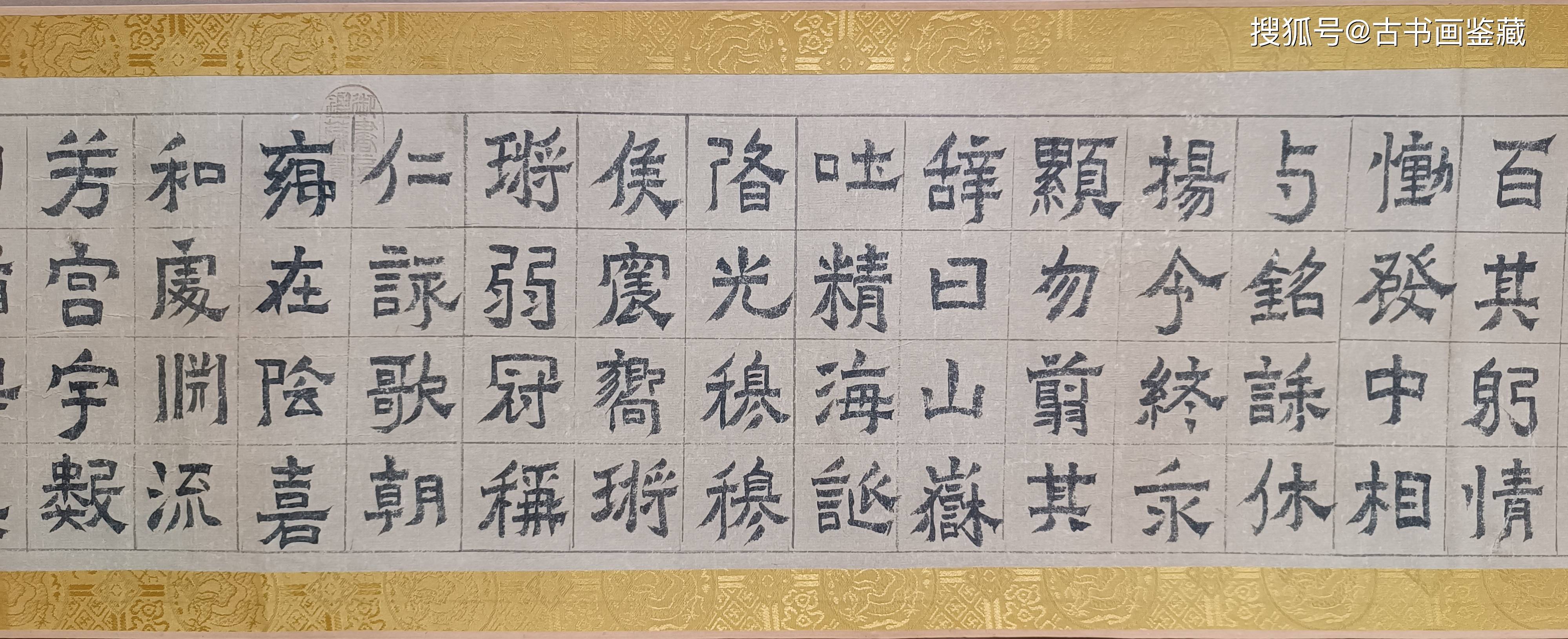

爨宝子(380-403年),建宁同乐 (今云南陆良)人,年仅23岁。19岁时即“弱冠称仁”,就任建宁(今云南曲靖)太守。时值爨氏统治南中的强盛时期。爨宝子任建宁太守之时,中原大地战事频仍。爨宝子审时度势,采取了对外宾服于中原王朝,对内实行平等相待、团结和睦之策,人民安居乐业,各得其所。他死后,僚属和百姓悲痛万分,特意为他刻石立碑,爨宝子碑全称“晋故振威将军建宁太守爨府君之墓”,以求流芳百世。碑主名叫爨宝子,建宁同乐(今陆良)人。他19岁时即“弱冠称仁”。然而,爨宝子却“享年不永,一匮始倡”,23岁便殒命黄泉。死后僚属便为其刻石立碑,祷祝他美名远扬,流芳百世。此碑刻于405年,爨碑高1.83米,宽0.68米,厚0.21米,全碑计403字。于清乾隆四十三年出土于城南杨旗田。 1937年,爨宝子碑被移入曲靖一中新建碑亭并保存至今。该碑大部分波画、挑画的收笔与汉隶没有多少区别,但起笔却用楷法,改逆入为切入,变蚕头形成斜方形。这样,波画便成为该碑最具特色的点画:中间平两头翘,俨如一叶小舟。竖撇的起笔亦顺锋斜切,是楷书的写法,而有的撇画则全用楷法,如“吏”、“咸”、“仪”等。钩画有的像隶书,有的像楷书。点也很有特色,均为三角形,但形态、大小、方向、取势多有不同。总体而言,该碑尚具隶书的特征:横平竖直,以保持重心的平稳;撇、捺、长横、戈钩向左右两边伸展,以求横张之势,但远不如汉隶均匀规整。楷隶互参用笔,不拘常规的结体,这些外在的形式特征共同构建了《爨宝子碑》独特艺术风格:古拙、肃穆、天真,不可否认该碑书艺是拙陋的,至少是不精隶法。但该碑又是奇妙的(资料来源摘录于百度搜索)。

相关内容

热门资讯

林俊杰女友七七婚纱写真

林俊杰女友七七的婚纱写真因法式复古风格和精致细节引发热议,实为恋情官宣前发布的个人纪念照,配文“偶尔...

张维:民国陇右学术的高峰

民国陇右学术的高峰 张维(1890年—1950年),字维之,号鸿汀,临洮人,近代陇右卓越的文史学者。...

翰墨飘香润童心!济源南街学校元...

元旦将至,济源市南街学校“翰墨飘香润童心”师生书法展与12月29日下午精彩启幕。此次展览紧扣该校书法...

“中国白·德化瓷艺术展”亮相中...

中新网北京12月30日电 (记者 应妮)“素韵寰章——中国白·德化瓷艺术展”30日在中国人民大学博物...

从“看海”到“入戏”,盐田如何...

随着2026年的脚步临近,深圳市民的跨年目的地清单正在发生微妙的变化。告别了传统的商圈拥挤与单一的灯...

上洋机械申请茶叶处理装置相关专...

来源:新浪证券-红岸工作室 12月30日消息,国家知识产权局信息显示,浙江上洋机械股份有限公司申请一...

原创 《...

12月底迎来了不少好剧。 其中,由侯明昊、古力娜扎领衔主演的古装剧《玉茗茶骨》,一经开播,就斩获了无...

“盛世中国 • 艺术茅台”——...

特邀名家 万一凡 万一凡,字逸帆,静耘斋心安堂主人,祖籍古城扬州。北京妙墨兰亭文化艺术中心副主任,...

谢淮安=满级人类!重刷《长安2...

四个月端掉虎贲老巢,三个月把铁秣人团灭,有谢淮安这效率,干什么都会成功的。重刷《长安二十四计》才发现...

限时免预约开放的贤良祠人气正旺...

近日,沉寂逾百年的北京贤良祠正式限时开放。记者看到,今天上午直至临近中午,这里人气颇为旺盛,老年游客...