当音乐记得:集中营暴行的大屠杀艺术史

歌德的橡树——一位囚犯在此雕刻了《最后的面孔》——见证了第二次世界大战中无法言说的罪行。/Bruno Apitz,《最后的面孔》。1944 年。Bpk 图片代理机构,德国历史博物馆柏林,Arne Psille,艺术资源,纽约

理查德·施特劳斯并未明确说明他的音乐试图铭记的具体内容。

作者: 杰里米·艾希勒

古典音乐评论家

波士顿环球报

埃特斯贝格的森林山坡位于德国中心,距离魏玛北部几英里。从18世纪开始,该地区成为公爵们的游乐场,他们去那里打猎,后来成为诗人们的保留地,他们在崎岖的山丘上漫步,思考自然的奇迹。德国最伟大的诗人歌德等杰出人物经常前往埃特斯贝格的森林,多年来,他尤其喜欢靠近一个视野开阔的空地的巨大橡树。1827年一个晴朗的秋日早晨,在这棵宏伟的橡树荫下摆设了类似宴会的早餐。歌德倚靠在它庄严的树干上,享用烤鹌鹑,用金杯喝酒,凝视着起伏的风景。“在这里,”他宣称,“一个人感到伟大和自由,……就像他应该一直的那样。”

歌德去世后,随着围绕他形成的崇拜,作为德国天才和欧洲人文主义的旗手,他最喜欢的当地树木的传说显然得以延续——一直延续到一个多世纪后的某个夏日。1937年那天,一群囚犯被领到艾特斯贝格同样的高森林中,在离魏玛以北六英里的一个石灰岩峭壁处停下。在这些严酷的条件下,且设备简陋,这些男子砍伐树木,为集中营腾出空间。

歌德橡树的残骸,它曾屹立在德国布痕瓦尔德。/ © 马里奥·多纳罗。版权所有 2023 / 桥图公司

歌德橡树的残骸,它曾屹立在德国布痕瓦尔德。/ © 马里奥·多纳罗。版权所有 2023 / 桥图公司

随着囚犯们日复一日地劳作,建造着自己的未来监狱,他们的看守们发现有一棵特定的橡树不会被砍倒。这棵橡树被认定为传说中的歌德的橡树。于是,这棵被选中的树被保留了下来,在随后的几年里,布痕瓦尔德集中营在它周围四面八方拔地而起。

对创造布痕瓦尔德集中营的纳粹而言,歌德的橡树象征着德国历史上最辉煌时期的实体联系,这段历史证明了德意志民族的文化优越性,同时指向他们梦想中的千年帝国。对布痕瓦尔德的囚犯来说,这棵树有了不同的含义,成为旧德国不协调的遗迹,是欧洲文化乌托邦承诺的有力提醒,也是对无法言说的罪行的沉默见证。在接下来的七年里,周围的集中营里的人们被奴役、被杀害,最终被累死。据一份记载,一些希特勒的受害者被吊死在歌德橡树的枝干上。这棵橡树本身最终停止了长叶。在一名囚犯用偷来的相机拍摄的照片中,它的枝干显得光秃秃、像骨架一样,向上伸向空旷的天空。

一些囚犯将这棵树的命运与纳粹德国的命运联系起来,到 1944 年夏天,纳粹德国正加速走向自己的灭亡。1944 年 8 月 24 日中午左右,129 架美国飞机飞临营地上空,倾泻下他们的怒火,投下了一千枚炸弹和纵火弹,成功摧毁了布痕瓦尔德综合体附属的弹药工厂。这个工厂是他们主要的攻击目标,但还有额外的伤亡:一百名党卫军成员、近四百名营中囚犯——以及那棵被火焰烧焦的老橡树。营地领导层将其砍倒并锯成柴火,但一名足智多谋的囚犯,名叫布鲁诺·阿皮茨——一名自营地开放以来一直存活下来的共产主义囚犯——设法将整块树心木偷运回他的营房。在同伴囚犯的看守下,阿皮茨冒着生命危险从木材上雕刻出一尊死亡面具形式的浅浮雕。他称之为 Das letzte Gesicht (《最后的面孔》)。

歌德在布痕瓦尔德中央的橡树,1944年。/乔治斯·安吉利的照片。布痕瓦尔德纪念收藏

歌德在布痕瓦尔德中央的橡树,1944年。/乔治斯·安吉利的照片。布痕瓦尔德纪念收藏

这件简单、粗犷的雕塑——后来从集中营偷运出来,现藏于德国历史博物馆——通过一个面容的棱镜,将纳粹暴力的巨大性具体化。可以将其视为二战早期纪念物之一,以及那些多年后被称为大屠杀或犹太人大屠杀的事件的纪念物。这条刻在这张最后面容上的哀伤,是对在布痕瓦尔德死去所有人的哀伤:不仅是对囚犯的哀伤,也许也是对橡树所代表的那些的哀伤——即欧洲高等文化的宏大承诺,这种文化以诗歌、音乐和文学为特征,以及那种可能有一天将所有人平等团结在一起的人道主义理念。

当阿皮茨手持凿子工作时,在距离三百英里外,另一座受德国文化核心启发的纪念碑正在形成。在群山环绕的加米施小镇的理查德·施特劳斯别墅里,这位八十岁的作曲家写下了歌德的两个短诗,第一个以“没有人会真正认识自己 / 无法将自己与内心本质分离”开头。第二个诗篇开始于“世界上发生的事情 / 没有人真正理解”。这些关于自我认知局限的思考,一定与施特劳斯产生了共鸣,这位作曲家在1933年未能理解自己的行为和所处的世界,并遭遇了显赫的失败。在第三帝国的岁月里,他对周围环境做出了严重误判,留在德国,并通过与文化政策合作纳粹,永远玷污了自己的声誉。他还目睹了他的犹太家庭成员(包括儿媳和孙子)的苦难,以及慕尼黑、德累斯顿和维也纳这些他真正的精神家园在战争中的毁灭。

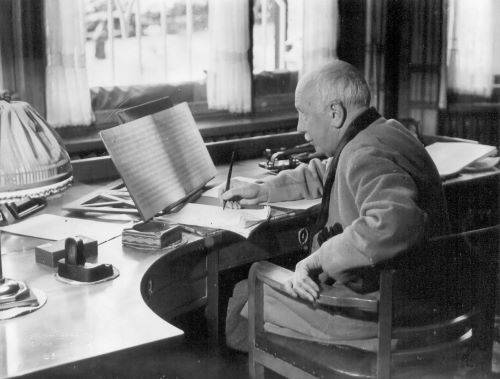

一个声音中的死亡面具,施特劳斯的《变形记》仍然是作曲家最动人的作品之一。/ 施特劳斯在他的书桌前。理查德·施特劳斯学院,加米施-帕滕基兴

如今,在 1944 年 8 月,饱经沧桑的施特劳斯开始创作歌德诗歌第一首的合唱曲,但从未完成。相反,他将那些仍带有歌德语言残留印记的音乐构思,融入了一部新的作品——一部名为《变形》的螺旋式哀歌,充满悲壮的宏伟。它将成为对德国文化的挽歌,一个声音中的死亡面具,也是施特劳斯最动人的音乐表达之一,它有力地触动情感,同时将秘密封存在音乐无声之美的帷幕之后。在乐谱的最后一页,施特劳斯镶嵌了贝多芬《英雄交响曲》葬礼进行曲中的一句引文,并在其下方刻下了一句铭文:“IN MEMORIAM!”

然而,与在布痕瓦尔德雕刻雕塑的艺术家不同,施特劳斯并没有明确说明他的音乐试图精确地回忆起什么。时至今日,每当这首作品被演奏时,这个问题就会再次出现。现在不再由他来回答了。

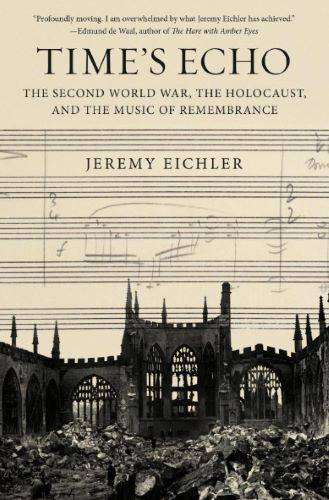

时间的回响:第二次世界大战、大屠杀与纪念音乐 ,作者:杰里米·艾克勒

从广岛到南京,再到珍珠港,以及东线的屠杀场,第二次世界大战是一场全球性的灾难,是人类文明肌体的裂痕。在这片黑暗的中心附近,便是大屠杀本身,这一事件如同创伤经历可能困扰个人记忆一样,持续困扰着西方社会的历史记忆。它被比作一场地震,摧毁了所有旨在记录它的工具。

其中一件乐器是艺术,而在战后岁月里,它也支离破碎。德国犹太哲学家、评论家和音乐智者特奥多尔·阿多诺曾著名地断言,奥斯维辛之后写诗将是野蛮的。然而阿多诺多次回到战后艺术的问题上,最终修正了他的观点,以尊重艺术作为见证的力量。1962年,他写道:“奥斯维辛之后文化复兴的概念是虚幻且无意义的,因此每一件诞生的艺术作品都不得不付出痛苦的代价。但正因为世界已经度过了自身的毁灭,它需要艺术作为其无意识的编年史。”

音乐在特定方面的作用,作为一个“无意识的编年史”——作为历史的见证者,以及作为对大屠杀后世界的记忆载体——值得我们关注。

自从神话诗人俄耳甫斯通过他神奇的歌声从冥界救回心爱的欧律狄刻以来,音乐就一直召唤灵魂、跨越时间、使死者复生。它能触发记忆飞翔的能力是一种许多人仍然能体验到的现象:例如,想想汽车收音机上突然响起的歌曲,就像普鲁斯特的玛德琳蛋糕一样,瞬间唤起多年前甚至几十年前发生的一个时刻或经历。

然而,记住音乐的不只是我们。 音乐也在记住我们。 音乐反映了创造它的个人和社会,捕捉了其诞生时代的一些本质。当一位作曲家在 1823 年自觉或不自觉地将从思想、幻想和情感中提炼的世界浓缩成纸上的音符系列,然后我们在一个多世纪后的表演中听到这些相同的音符时,我们实际上是在听到过去在当下的直接诉说。从这个意义上说,音乐可以短暂地重新排序过去,拉近遥远的事物,并混淆时间的单向线性。正因如此,音乐与记忆本身有着深刻的亲和力。因为记忆的定义就是挑战过去的过去性和历史的客观距离;它也重新排序时间,无视岁月的前进。几十年前铭刻在记忆中的事件,可能比昨天发生的事件以更强大的力量困扰着心灵。事实上,虽然记忆之神谟涅摩绪涅(Mnemosyne)据说是所有缪斯女神的母亲,但其中一位是平等中的第一。 记忆与音乐的节奏、启示、晦暗和凄美产生共鸣。

《时间的回响:第二次世界大战、大屠杀与追忆之声》

《人文》杂志(美国国家人文基金会刊物)