从瘦金体到亡国恨:为何天才艺术家必定是亡国之君

宣和七年(1125 年)冬,汴京皇宫的瑞鹤楼上,宋徽宗赵佶放下手中的画笔,望着窗外漫天飞雪,突然将刚完成的《瑞鹤图》揉成一团。这幅象征国运昌隆的画作,此刻在他颤抖的手中碎成雪片。史书记载,就在此前不久,金兵已突破长城防线,直逼黄河。这个曾以瘦金体闻名天下的艺术家皇帝,此刻正面临人生最残酷的转折 —— 他即将从万人敬仰的帝王沦为阶下囚。宋徽宗的一生,是艺术天才与政治侏儒的矛盾体,是浪漫理想与现实政治的激烈碰撞,更是一个王朝由盛转衰的悲剧缩影。

一、艺术皇冠上的璀璨明珠

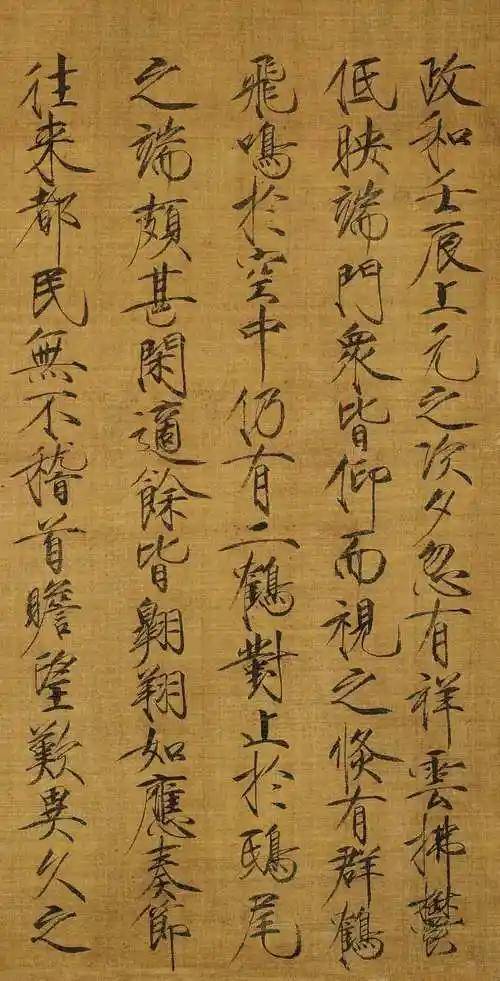

宋徽宗的艺术天赋堪称千年一遇。他独创的瘦金体书法,《书史会要》评价其 "笔势劲逸,铁画银钩,世所罕见"。故宫博物院藏有的《秾芳诗帖》,每一笔都如刀刻斧凿,却又不失灵动飘逸,仿佛将盛唐气象融入了笔尖。他的绘画更是开创了中国宫廷画的新境界,《宣和画谱》记载,他 "尤擅花鸟,以精工逼真著称",《芙蓉锦鸡图》中锦鸡的羽毛纤毫毕现,连脚爪的鳞片都清晰可见,堪称工笔画的巅峰之作。

宋徽宗对艺术的痴迷达到了病态的程度。他在皇宫内设立 "画学",亲自授课,《宋史・选举志》记载,画院学生需通过 "以诗入画" 的考试,如 "野水无人渡,孤舟尽日横" 的题目,要求考生画出无人之境的寂寥。他还主持编纂《宣和博古图》,收录商周青铜器八百余件,每一件都亲自品鉴,这种对文物的极致追求,为后世留下了珍贵的文化遗产。

二、帝王宝座上的错位灵魂

然而,当宋徽宗将艺术热情投射到治国上时,却引发了灾难性后果。他重用蔡京、童贯等奸臣,《宋史・奸臣传》记载,蔡京 "以丰亨豫大之说蛊帝心",怂恿宋徽宗大兴土木,修建艮岳。这座耗资巨万的皇家园林,"搜尽天下奇花异石,役使民夫数十万"(《宋史・地理志》),直接导致方腊起义爆发,《宋史・方腊传》描述当时 "民不聊生,死者相枕"。

宋徽宗的外交政策更是幼稚得令人瞠目。他轻信金国的承诺,签订 "海上之盟",试图联金灭辽。《宋史・徽宗纪》记载,大臣宇文虚中曾劝谏:"辽,宋之屏蔽也,屏撤则盗跖之患至。" 但宋徽宗被收复燕云十六州的虚名冲昏头脑,最终引狼入室。当金兵南下时,他竟将皇位仓促传给儿子宋钦宗,自己躲进太乙宫做起了 "太上皇",这种不负责任的行为,彻底动摇了军心民心。

三、靖康之变的血色黄昏

靖康元年(1126 年)闰十一月,汴京外城被金兵攻破。宋徽宗蜷缩在龙德宫的密室里,听着城外的杀喊声,将珍藏的汝窑青瓷一件件摔碎。《靖康稗史》记载,他 "以玉瓶击柱,血流满面",却依然放不下对艺术的执念,在被俘北上的途中,还在金兵的押送车上画下沿途的雪景。

被俘后的宋徽宗经历了非人的折磨。《北狩见闻录》记载,他被囚禁在五国城的 "枯井" 中,"夏日蝇蚋孳生,冬日寒风刺骨"。曾经的帝王如今要靠乞讨为生,《呻吟语》描述他 "衣弊履穿,形如乞丐"。但即便如此,他仍在创作,《宣和画谱》中收录的《柳鸦芦雁图》,据考证正是他在囚禁期间所作,画面中萧瑟的芦苇与孤雁,暗喻着他凄凉的心境。

四、历史审判下的复杂背影

后世对宋徽宗的评价充满矛盾。《宋史》称他 "诸事皆能,独不能为君耳",而现代学者邓广铭在《宋史十讲》中指出:"宋徽宗的艺术成就,不应被其政治失败完全掩盖。" 这种分歧,源于他人生的戏剧性反差。值得注意的是,他的瘦金体书法在金国备受推崇,《金史・文艺传》记载,金章宗完颜璟 "刻意模仿瘦金体,几可乱真"。

宋徽宗的悲剧,本质上是艺术理想与政治现实的冲突。他将治国视为艺术创作,追求形式上的完美,却忽视了民生疾苦与国家安危。正如历史学家黄仁宇在《中国大历史》中所言:"宋徽宗的统治,是中国传统文人政治的极端体现,当艺术思维取代政治理性时,灾难便不可避免。"

五、结语:艺术与权力的永恒悖论

宋徽宗的一生,是中国历史上最具戏剧性的悲剧之一。他用艺术才华书写了文化史上的巅峰,却用政治无能葬送了大好河山。当我们在故宫博物院看到他的《听琴图》时,或许能理解:在权力的祭坛上,艺术的光芒越是璀璨,政治的阴影就越是深重。宋徽宗的命运,不仅是个人的悲剧,更是中国古代皇权制度的深刻隐喻 —— 当帝王将个人癖好凌驾于国家利益之上时,等待他的,只能是从云端跌落尘埃的宿命。正如他在五国城写下的诗句:"彻夜西风撼破扉,萧条孤馆一灯微。家山回首三千里,目断天南无雁飞。" 这句诗,道尽了一个艺术家皇帝的凄凉与悔恨,也为北宋王朝的覆灭写下了最哀伤的注脚。