文徵明写给唐伯虎的书法,两大才子暗暗较量,这字真让人大饱眼福

文徵明、唐伯虎、祝枝山、徐祯卿并称为“江南四大才子”,受电视剧、电影的影响,在大众心目中,唐、文二人风流倜傥、英俊潇洒,因此他们的名气和受欢迎程度,要胜过祝枝山和徐祯卿。

事实上,唐寅与文徵明更像是两个极端,文大器晚成、唐天资聪慧;文温润内敛、唐放浪不羁;文一生锦衣玉食,而唐伯虎晚年则贫病交加,甚至要靠好友接济度日。但是,两个人在诗文、书法、绘画上的成就相当,俨然是一对知己。

唐伯虎与文徵明自幼相识,唐在文家读书,当他已经把古文倒背如流时,文徵明还无法通读一遍。但文林对自己的儿子很有信心,并且认为唐伯虎太聪明不是一件好事:“子畏之才宜发解,然其人轻浮,恐终无成。”

事实的确如此,唐伯虎养成了为人轻佻的习惯,乡试之前还与好友一起宿妓饮酒,差点被取消考试资格。后来又交友不慎,卷入了科考舞弊案,虽然最后还得清白身,但与仕途绝缘了。于是他干脆“躺平”,与诗文书画相伴。

文徵明虽然性格平稳内敛,但科举也极为不顺,考了八次,次次落地,在这一点上也与唐伯虎成了“落难兄弟”。文徵明与唐伯虎常有书画切磋、互赠作品,颇有种暗暗较量的感觉,这也让我们得以一饱眼福。

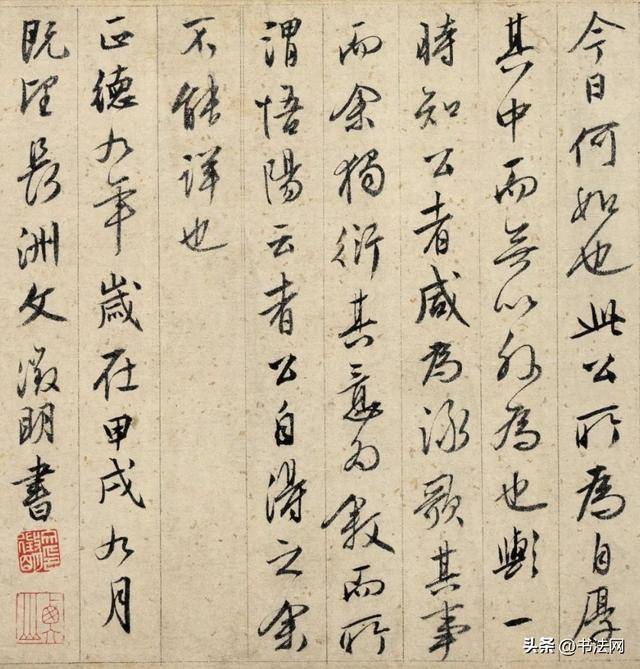

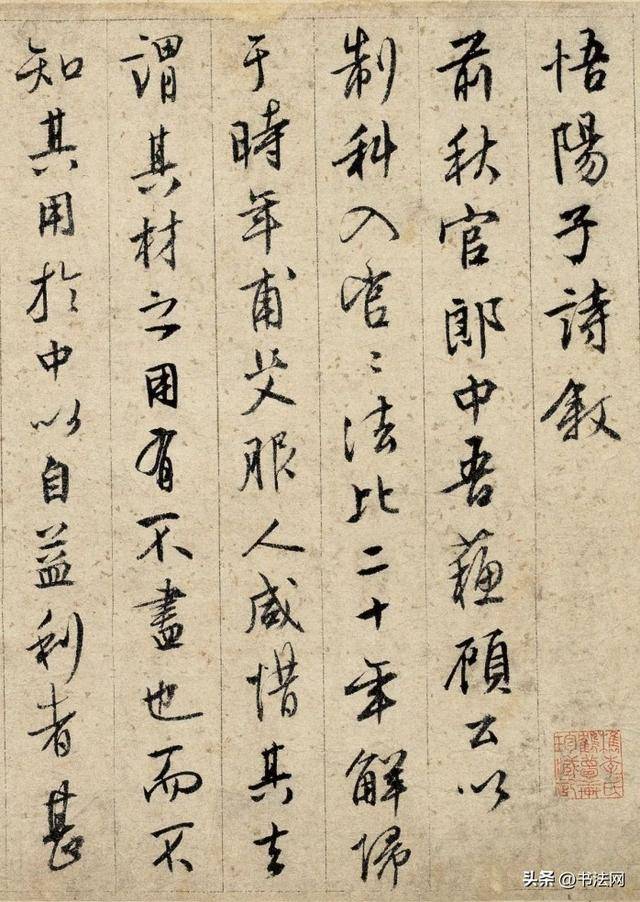

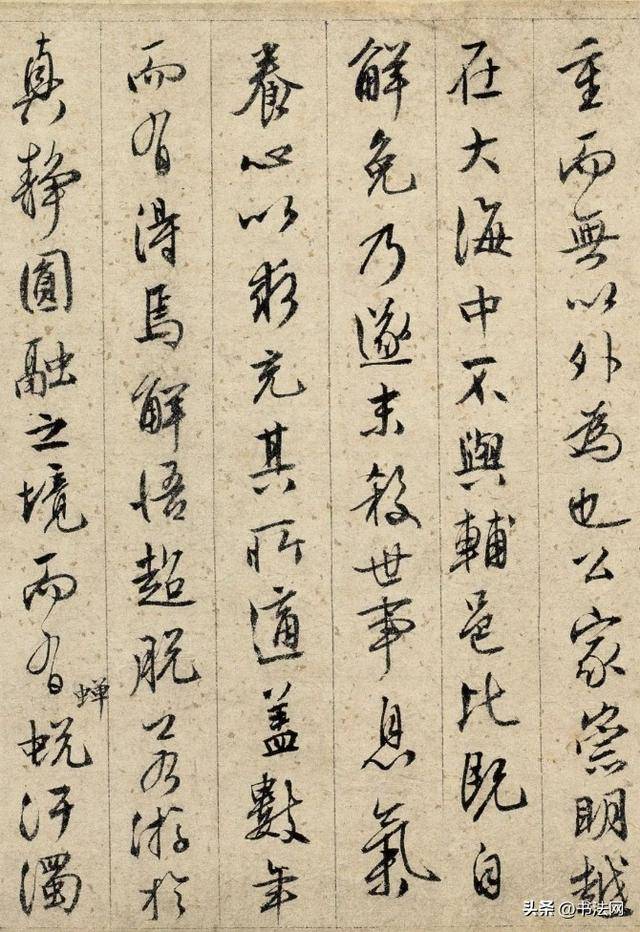

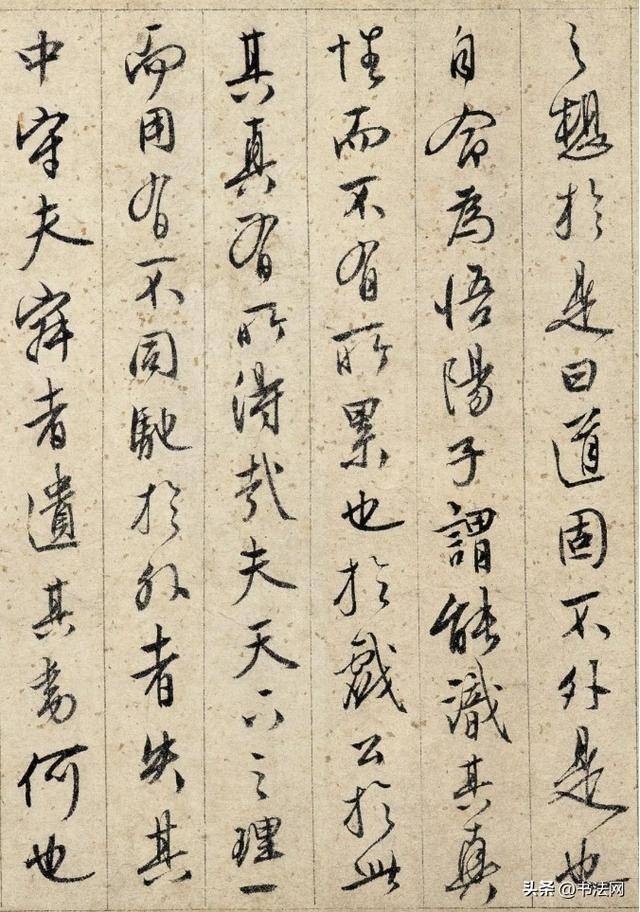

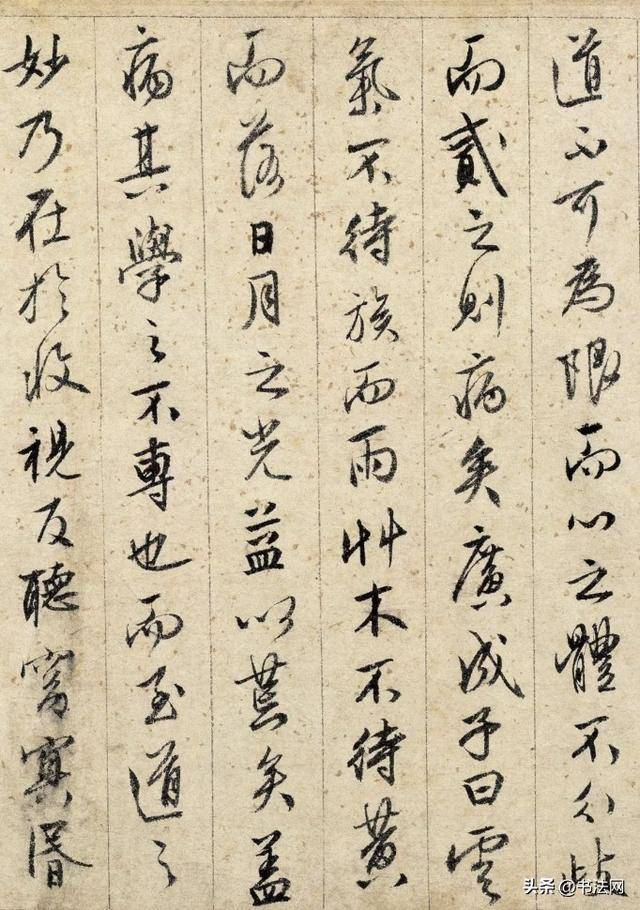

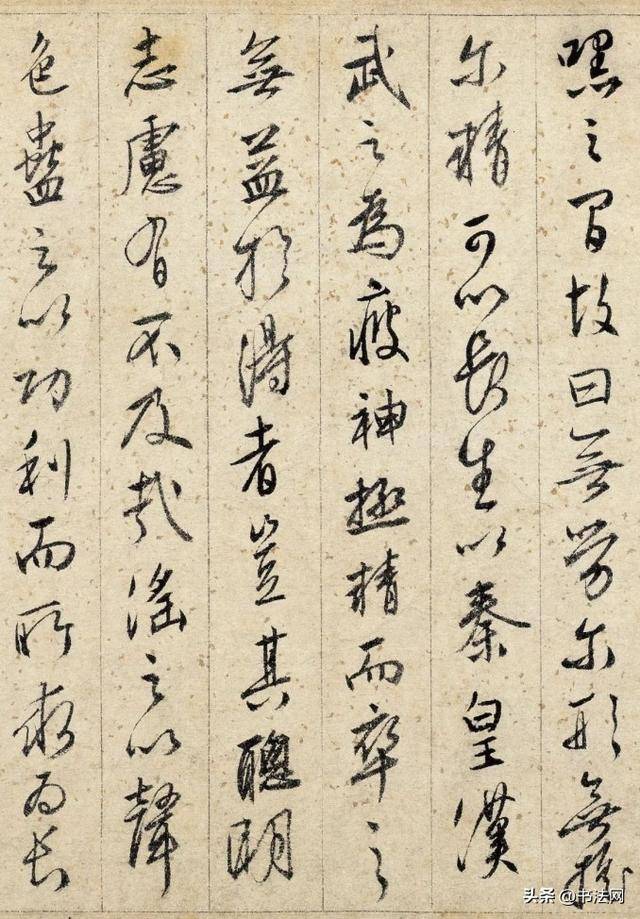

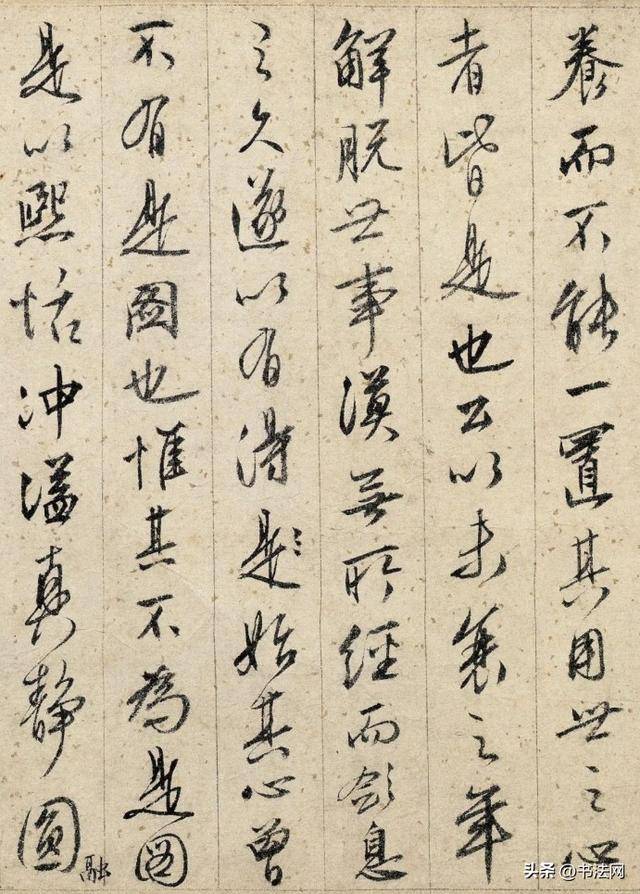

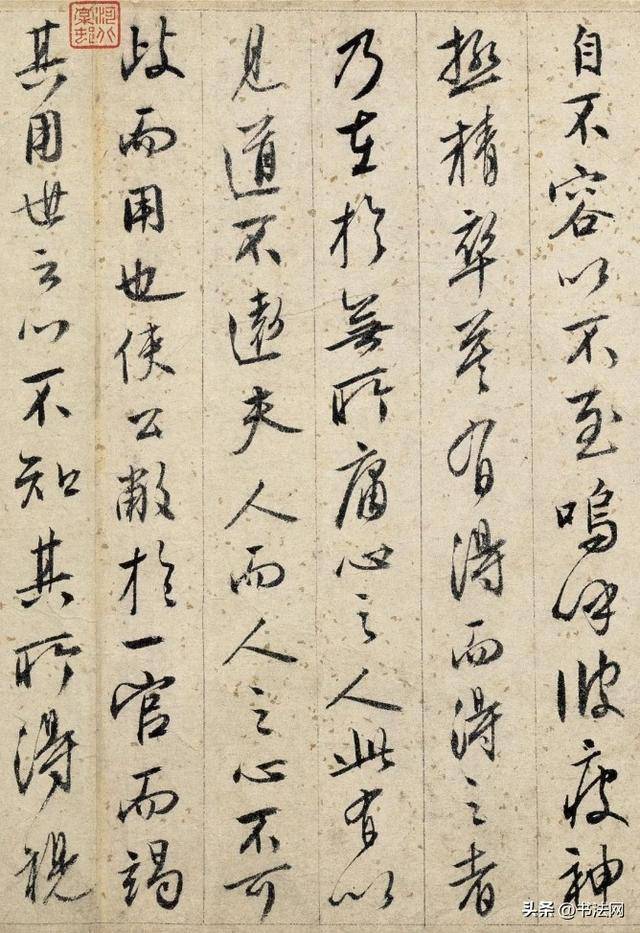

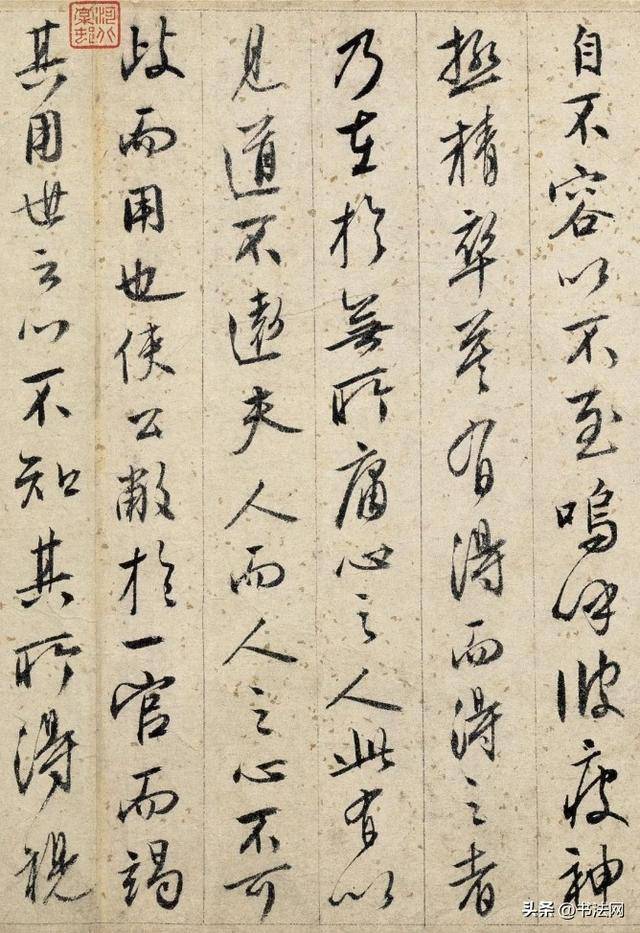

在辽宁省博物馆,珍藏着文徵明一卷行书真迹,名为《悟阳子诗叙》,这是他写在唐伯虎画作《悟阳子养性图》后的跋文,作于明正德九年(1514年),共58行、570余字,字径大小约2.5厘米,以行书写就。这件作品诗、书、画、印四绝,所以被评为“一级文物”。

在写此作时,文徵明45岁,正值笔力的巅峰期,且风格成熟,虽不及晚年的老辣,但文人书卷之气过之,美感更足。文徵明行书取法于文徵明、米芾,进而直追二王,以《圣教序》《兰亭序》为师,得赵字之妍美,而少俗气,将晋唐帖学精髓与个人文人气质熔于一炉。

《悟阳子诗叙》起笔多藏锋逆入,笔画清劲流畅,较赵孟頫行书的圆润更多苍然之气。长捺画尤见功力,侧锋切入,行笔中渐转中锋,至末端重按,墨色聚于笔端,随即轻挑出锋,既保留晋人一搨直下的迅捷,又添力透纸背的沉劲,区别于时人“软滑”书风。

结字中宫紧缩、四周舒展,严整中藏活态,墨法浓淡相宜,枯润相生,墨色变化与笔力起伏同步,避免了“死墨”的板结。王世贞评:“温雅圆和,独步一时”。