果然好麦!6月新书特别介绍!

在每月的最后一天,我们会为您献上一篇”每月新书特别介绍”。

之所以”特别介绍“,因为它们或能以极高的文字水平震动人心;或可用深刻的智识拓展认知的边界;或是值得一推再推的名家大作;或来自果麦从未探索过的内容领域,甚至只以画面的绝美、工巧高明的工艺本身,就能带给读者最直观的感动......

总而言之,在每月全新上市的所有“价值和美”中,它们或许更加特别,让人忍不住想跟大家多聊上那么几句!

希望这个系列书单能成为一座伫立在文字之海的小小灯塔,能帮你找到最心仪的书籍;也希望它会是一座牢固的桥梁,让我们彼此以书相连,以微小的力量推动文明。

※当月全部新品简介参见本期推送的二条内容。

本月特别介绍9本新书。

01

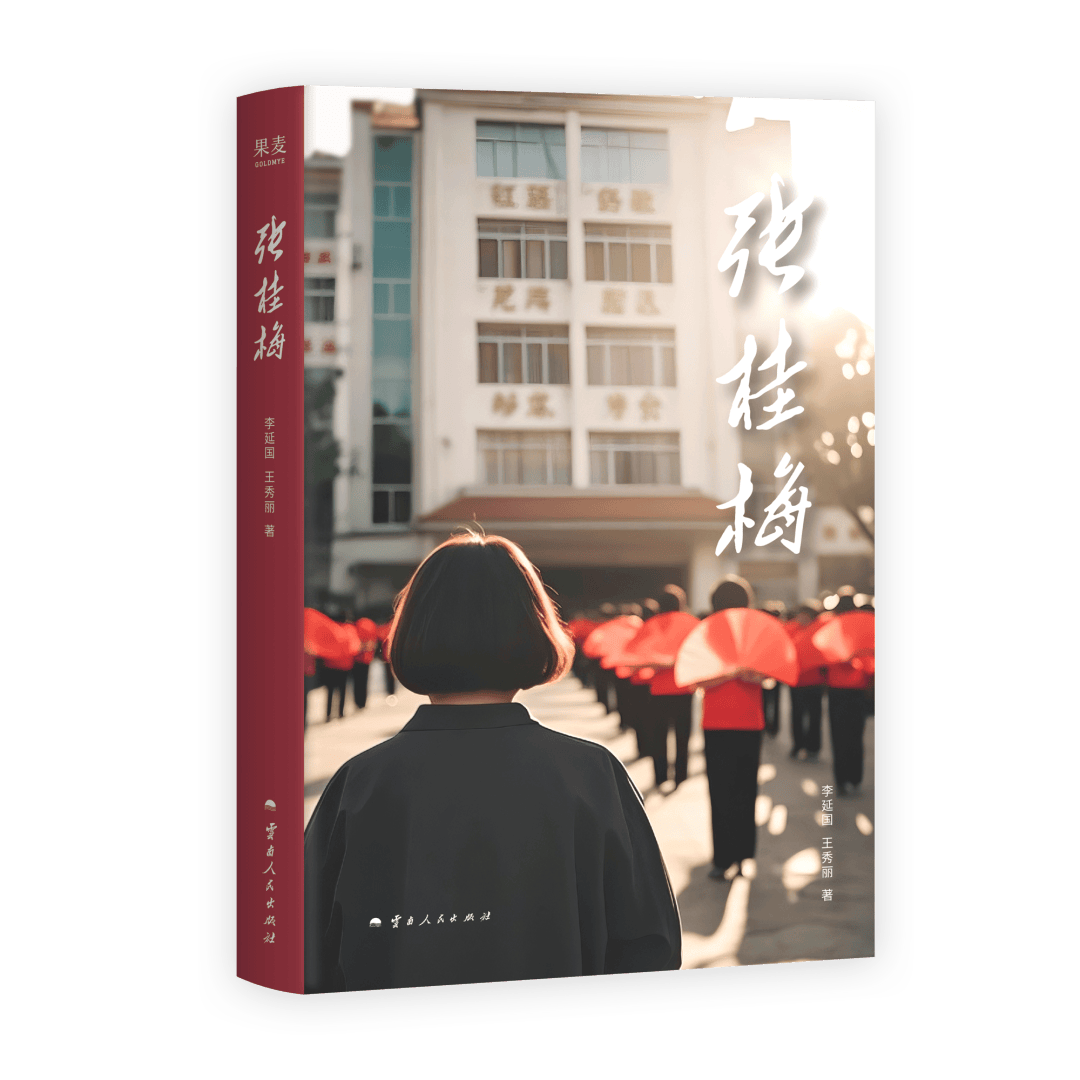

张桂梅

👇本书👇

张桂梅校长认可的人生传记

本月想郑重介绍给大家的第一本新书,是 张桂梅校长迄今为止唯一一部个人传记。

这本书由中国报告文学创作终身成就奖得主李延国老师,与张校长的至交好友、电视剧《山花烂漫时》中方琼的原型人物王秀丽老师共同执笔。

作为丽江市华坪县融媒体中心的记者,自2008年丽江华坪女子高级中学建校起,王秀丽老师便开始了对张校长的跟拍采访, 她把整整十四年光阴积累的全部细节,都写进了这本书里。

时至今日,我相信张桂梅校长的名字和她所创办的华坪女高的故事,早已传遍大江南北,她的“燃灯精神”感动着无数人,也激励着无数人。

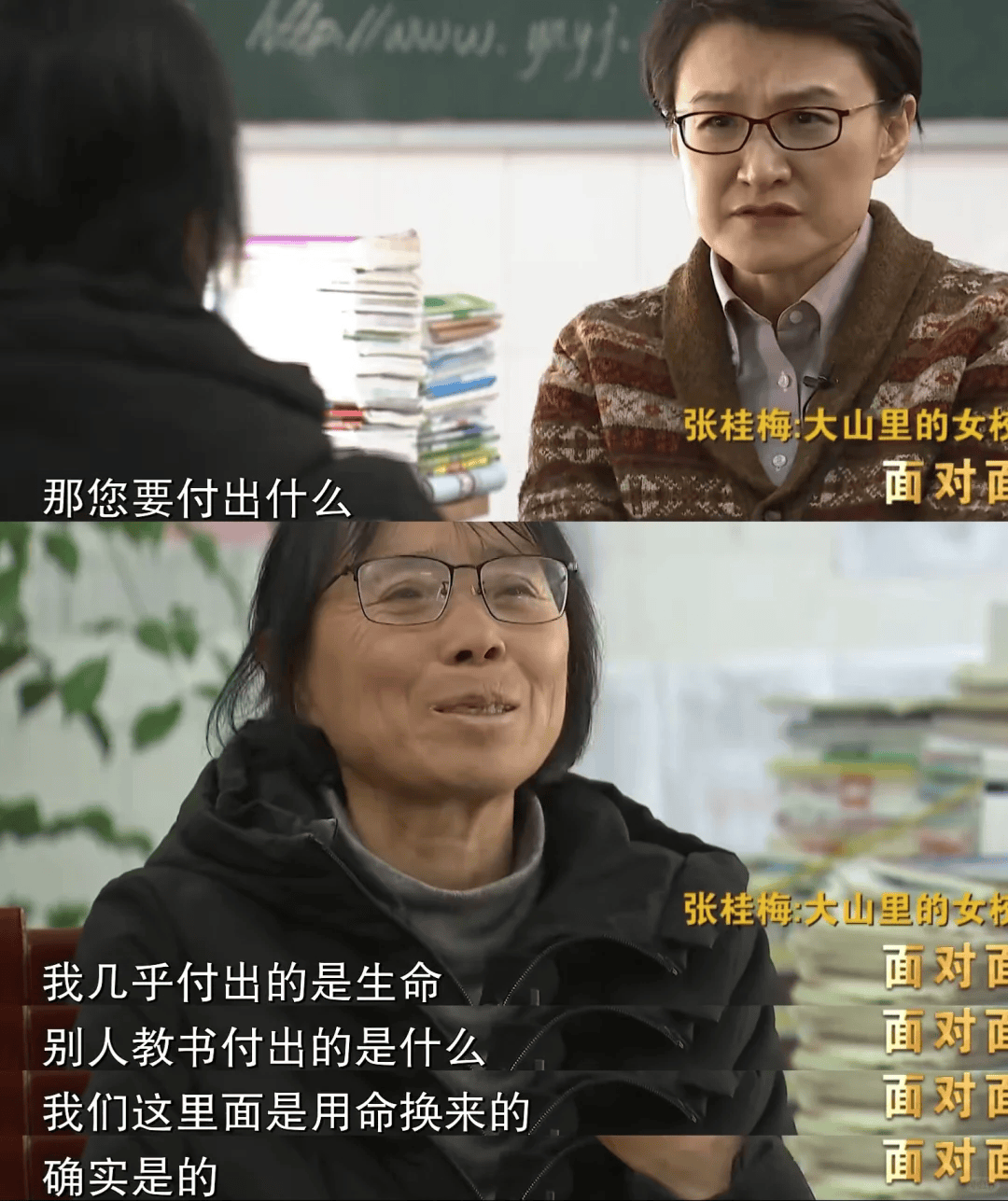

但在感动和激励之余,不知你是否也会像店长一样,有疑问在心底盘旋:

张校长那股仿佛能移山填海的坚韧,那种任何困难都折不弯、打不碎的相信,那种那份根本无法用言语具体形容的精神力量,到底,从何而来?

张校长,真的太苦了。

她1957年生于黑龙江牡丹江的一个贫困农家,作为差点儿被送人的第十二个孩子,家庭困窘、亲人死别贯穿了她整个少女时代。

工作之后,她终于遇到了自己的爱情,但蝴蝶泉旁的歌声并没有飘荡太久,挚爱的丈夫便早早离开了人世。

或许,我们可以硬着心肠说,“生离死别”终究能被时间化解,人只要继续往前走,总是能从“苦”里走出来的。

但“痛”呢?

骨质疏松症、类风湿关节炎、肺间质纤维化、脑动脉供血不足、脾血管瘤、颅骨骨瘤、慢性阻塞性肺疾病……这一连串只读文字都让人觉得“痛”的病症,从1997年4月开始,日日夜夜地啃噬着她的肉体。

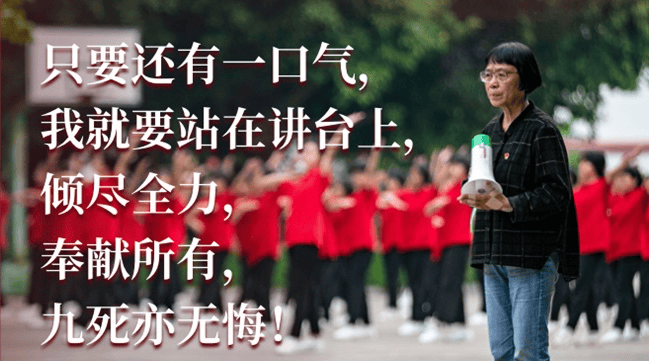

但直到今天,在华坪女高的教室里,她还是那个和过去一样的张桂梅,挺直脊背,目光如炬,穿透一切困顿——

我生来就是高山而非溪流,我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥,我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫。

说真的,与其说《张桂梅》是一本传记,店长到更愿意说它是一部“英雄史诗”。

它的确够得上英雄史诗——

一个血肉之躯,在无尽的苦难与病痛中,以近乎殉道般的坚持,为千百个深陷黑暗的生命点燃希望之火,亲手改写了她们命运的剧本。

真诚地希望你可以读一读这本《张桂梅》,这个英雄的故事里所蕴含的万千力量,哪怕只取分毫,也足以受用终身。

※本书每售出1本,云南人民出版社与果麦文化即向丽江华坪女子高级中学捐款2元。

02

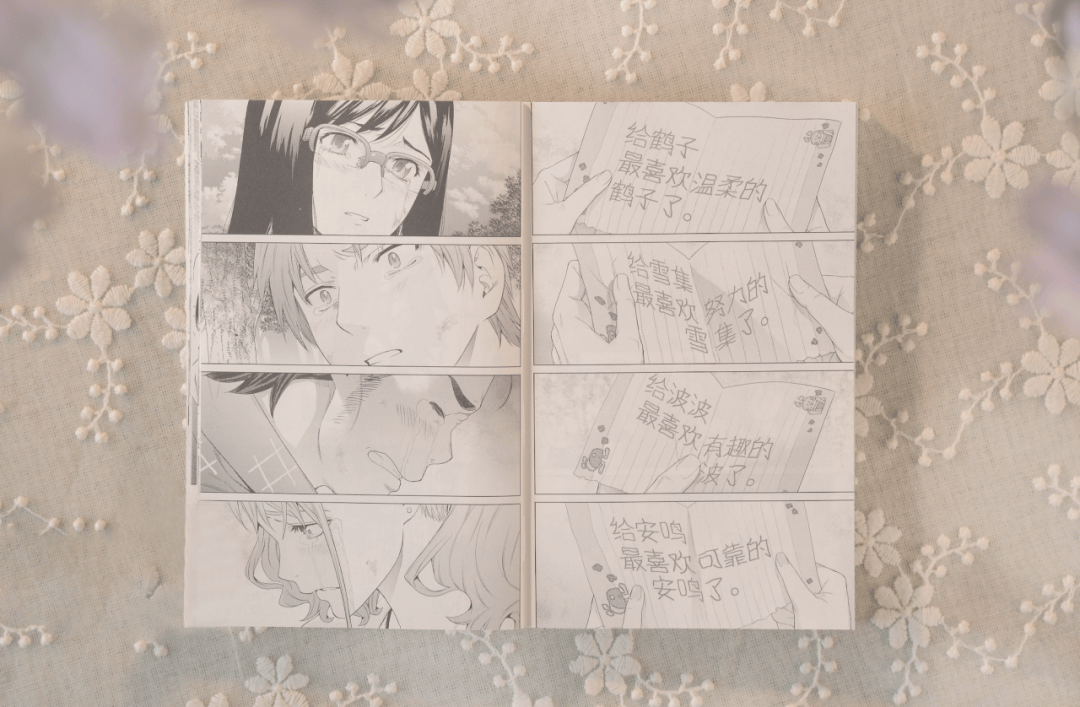

我们仍未知道那天所看见的花的名字

👇本书👇

超催泪神作的原版漫画全集

2011年4月,一部叫作《我们仍未知道那天所看见的花的名字》(后文简称《未闻花名》)的动画,正式首播。

《未闻花名》的情节其实并不复杂——

蝉鸣不已的夏天,女主人公“面码“意外身故,青梅竹马的好友团心怀愧疚地渐行渐远,但五年后,主人公突然看见了“面码”化为16岁形象的幽灵,她带着一个“未知的愿望”回归,只有实现了这个愿望,她才能够转世。

于是,曾经隔阂分离的伙伴们再度聚在了一起,在同样蝉鸣不已的夏天,开始了一场刻骨铭心的,关于友谊与救赎的青春故事。

如果单纯看主题梗概,也许你会觉得没有什么特别的。毕竟,这也确实算不上什么独一无二的剧情设定。

但《未闻花名》偏偏就把这样的故事演绎成了一枚 “顶级催泪弹”,直到今天依旧如此——

前段时间抖音热榜上有这样一个挑战“挑战带爸妈看未闻花名”,挑战页里的各种视频中,爸爸妈妈无一例外地在镜头里泪流满面。

这个挑战还带火了带男友/女友/闺蜜/朋友甚至是自己看《未闻花名》的相似挑战。

但是不管对象是谁,开头有多嘴硬,结局都是哭得稀里哗啦。

因为《未闻花名》对“青春的遗憾”有着近乎“残忍”的真实复刻与极致描摹。

它精准地剖开了青春最隐秘、最真实的肌理:那些炽热的爱慕、隐秘的嫉妒、沉重的愧疚,甚至是不愿启齿的阴暗念头…….

面码的“愿望”像一把温柔的钥匙, 打开了伙伴们曾经被日常琐碎掩盖,甚至是刻意忘却的复杂而微妙的情绪。

动画中伙伴们帮助“面码”完成心愿的过程,实质是主角团们被迫重新审视、梳理并最终接纳自己内心创伤的过程。

每个人都曾有过无法释怀的“过去”,但我们往往就和《未闻花名》里的主角团一样,把遗憾全部埋进了心底最深处,不愿想起。但即使是伤痛和遗憾,也有让它们成为力量的可能。

所以,希望你可以看看这部《未闻花名》,别让遗憾成为遗憾。

对了!如果你十年前已经看过动画版本了,漫画版本更是强烈推荐重温,毕竟有句话说得好——人不可能同时拥有青春,以及对青春的感受。

03

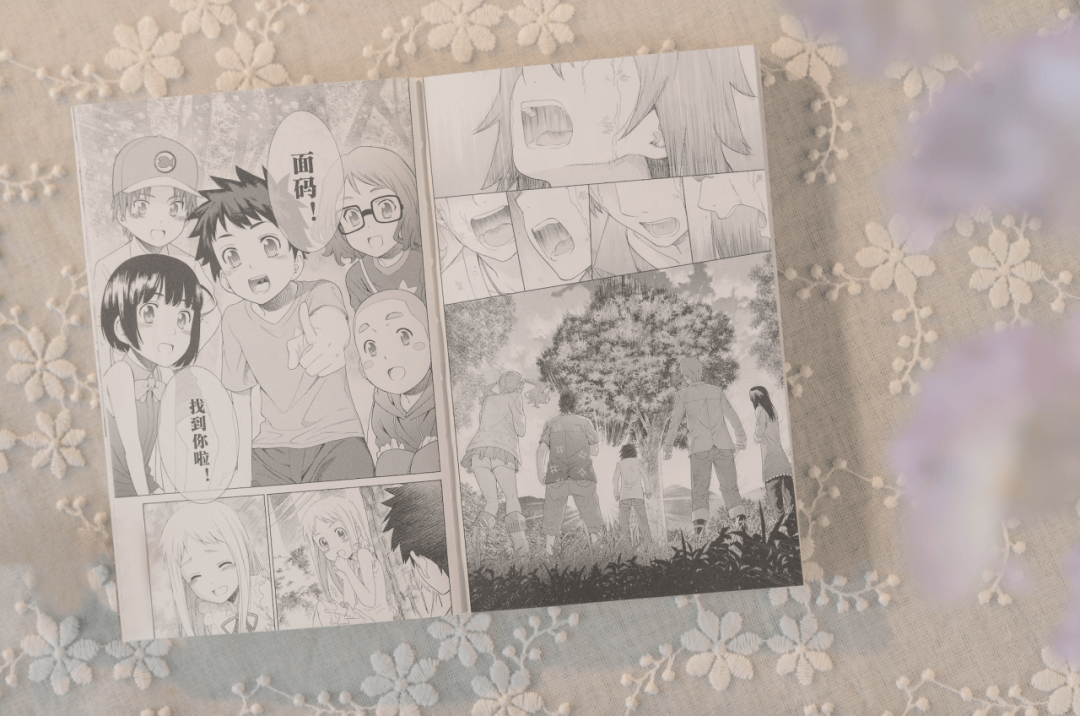

在轮下

👇本书👇

黑塞文学的最佳入门之作

说起德国浪漫主义“最后一位骑士”、20世纪德国最有影响力的作家之一的赫尔曼·黑塞,你会首先想起什么?

是《悉达多》里诗性与灵性凝聚的人生顿悟?是《精神与爱欲》里炽热情感与冰冷理性纠缠碰撞的张力?是《荒原狼》对社会图景的入骨剖析?或者《克林索尔的最后夏天》里浸透诗歌的迷醉夏日,弥漫着葡萄酒香气的森林?

反正,我猜你首先想到的肯定不是今天要特别介绍的这本《在轮下》。

《在轮下》是黑塞29岁时写下的半自传体小说,与他后期那些哲理深邃、充满象征的作品不同,《在轮下》没有繁复的隐喻,也没有对宗教的深刻探讨。它更为直接,甚至有些残酷。

假如你此前从来都没有阅读过黑塞的小说,今天推荐的这本《在轮下》应该是最好的开始,因为它可能是黑塞最能与当下的年轻人脉搏共振的一本作品。

当然,还因为这个版本的翻译是姜乙,公认最好的黑塞译者,她的译文精准、克制,完美捕捉了原著冷静叙述下汹涌的暗流,忠实于黑塞文字的精髓,又流动着中文独有的韵律与细腻。

“在轮下”意为在家庭、学校、社会的碾压之下——

故事的主角,汉斯·吉本拉特斯,是一个天赋异禀的少年。在父母和老师的重重期望下,他以出色的成绩进入了著名的毛尔布隆学院。他乖巧、努力、克制,几乎放弃了自己的所有自由和娱乐,只为了满足那些外界的期望,成为了“模范学生”。他用“努力”换来“成功”,用牺牲换来他人眼中的“优秀”。然而,随着时间推移,他渐渐失去了原本鲜活、好奇、充满探索欲望的自我,在无尽的规训与期望中,那个纯粹的“我”开始慢慢消失……

说实在的,汉斯就是所有“被期待长大”的孩子共有的命运缩影——

TA从小就知道“该”做什么,“该”学什么,“该”成为怎样的人。在别人的鼓励里,TA按部就班地接受了塑造,然后一点点地被无形的标准所吞噬。但突然有一天,也许是遇到一个不一样的人、看见某种不同的生活,TA突然开始心生疑惑,我到底“该”做什么?我心底最真实的声音到底是什么……

而那之后会如何?借用一句歌词——

“如此生活三十年,直到大厦崩塌;云层深处的黑暗啊,淹没心底的景观。”

比起黑塞后来的作品,《在轮下》真的格外“朴素”。它只是以一种近乎残忍的冷静笔触,将一个年轻灵魂被缓慢、系统性地扼杀的过程,摊开在你面前,但或许也就是因为如此,它却也拥有着最直接、最汹涌的情感冲击力。

它就像一把钥匙,能瞬间唤醒你心中那个或许已被教育规训、被社会期待所压抑、被他人定义所模糊的“真我”。

当你在汉斯的身上看到自己的影像时,你真的会不由自主地思考:如何从这个枷锁中挣脱出来,重新找回那个纯粹、真实的自我?

04

刑法学讲义(第二版)

👇本书👇

罗翔老师普法神作最新修订版

《刑法学讲义》是罗翔老师写给普通读者的一部好读易懂的刑法学科普著作,初版上市于2020年, 今天介绍的是它的全新升级版,全书依据《刑法修正案(十一)(十二)》及相关司法解释全面修订,比上一本足足增加了一百多页新内容。

《刑法学讲义》为所有读者提供了一套完整、易懂的刑法学习体系,从刑法演变、犯罪论、刑罚论到具体罪名的定罪量刑,一应俱全。

通过分析真实的刑法案件,解读张三的犯罪故事, 读者可以在清晰、完整地了解刑法、学习刑法,并且领悟到独立、睿智的法学思维。

如果你此前并未深入了解过刑法学,阅读《刑法学讲义》的过程至少能给你带来以下几点的实际好处:

通过系统地学习那些“以为自己了然于胸,但其实全然不知”的法律概念,可以帮助你在脑海里建构出一张完整的刑法学知识图谱。 它会有助于你看清自由的边界,懂得如何运用法律规避风险,保护自己的权益。

通过了解实际案例的定罪量刑过程,学习刑法学如何进行事实归纳、条文阐释、结果裁量。从而在追求“正义的最优解”的思考过程中,逐步理解“法律的智慧”,或者说法律人的思维模式, 这套严谨复杂的思维模式,能够帮助你在生活和工作中,做出更好的决策。

通过在刑法学视角下,辨析“事实”、“因果”、“权利”、“作为”等基础概念,了解诸如“刑法既要惩罚犯罪也要保护犯罪者”、“刑法是道德伦理的最低要求”等悖论性或者反常识的理念,可以有效地对思维起到一种纠偏的作用, 它能帮助你体悟出一种更清醒、更多元、更有格局的认识观。从而让你远离当下越来越频发的舆论陷阱和道德绑架。

法律,本就是每个人普通人应该了解的最重要的事情,掌握它,就像是获得一具守护自己的坚盾,一柄维护利益的利剑。

真诚地希望你能够阅读这本书,带着法律的智慧回归到日常的生活和工作中去。

然后,和所有正在阅读这本书的人一起,做法治之光。

图片由“即梦”AI生成

05

绿皮火车

👇本书👇

知名音乐人随笔集代表作最新升级版

有些路,走得慢一点更好。

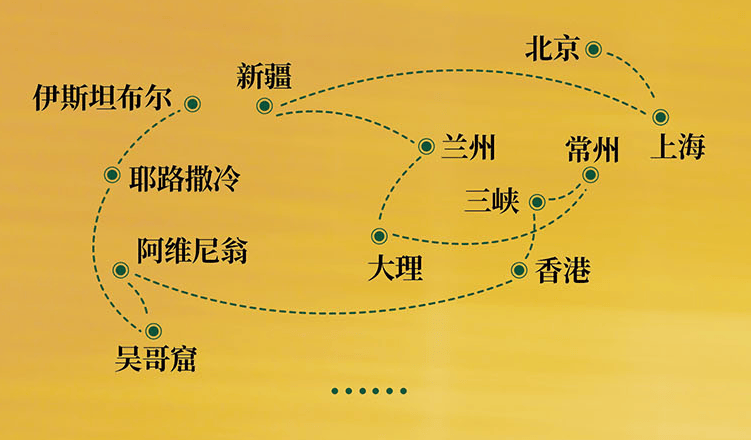

《绿皮火车》是民谣音乐人、诗人周云蓬的最出名的随笔集,今天要介绍的,是它新增多篇作品后的最新升级版。

这本书,或许可以称作是一种“精神漫游史”——

从十七岁开始,一个年轻人,背起吉他,坐上那哐当作响、充满烟火气的绿皮火车,开始了他的流浪。那时的梦想纯粹得近乎透明:在流动的车厢里歌唱,在陌生的街头巷尾漫步。面对一切未知与不确定,却依然坚持着属于自己的理想与自由。

在店长看来,《绿皮火车》最动人的地方,就是 周云蓬用真诚、平实的文字封存了一种感觉如今已近乎绝迹的生活质感——

一种每个人都能够平等拥有的,与金钱和地位无关的 “慢”。

它是一种允许随时发生故事的偶然性,它意味着可以与陌生人毫无防备的交谈,它代表着允许“来不及”的从容与温度……

它们所代表的,是一种被我们几乎遗忘的生活可能性和内心的自由度。

当然,《绿皮火车》里有的不仅仅只是“慢”。

在“精神漫游史”之外, 《绿皮火车》其实也是中国新民谣过去三十年的“个人史”,周云蓬用自己的“游唱”生涯真实地记录了中国新民谣的成长,那些自由又矛盾的灵魂游荡在各地,而绿皮火车正是这自由的见证者。

“尽管动车高铁早已取代了绿皮火车,速度越来越快。那种能随时打开车窗,站台上买烧鸡、买劣质白酒,来不及找零钱的时代,仿佛白驹过隙,一骑绝尘。我还是希望绿皮火车继续开下去。”

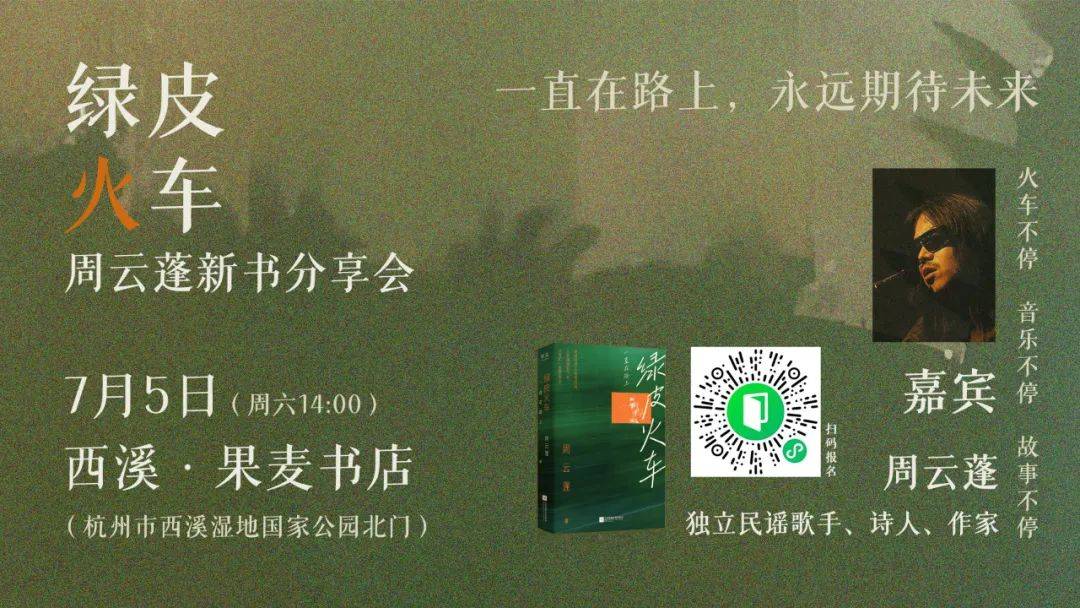

对了!最后插播一条广告!

2025年7月5日(周六)14:00,民谣音乐人、诗人周云蓬将来到西溪·果麦书店,和大伙儿一起聊聊那些路上的风景、邂逅的人和难忘的故事。

火车不停,音乐不停,故事不停。一直在路上,永远期待未来。

欢迎在杭州的朋友们来玩!

06

独自生活

👇本书👇

独木舟2025全新散文集

这是一本描写独居女性生活状态的随笔集。

当我们谈论“独自生活”时,其实说的从来都不是如何一个人把饭做熟、把垃圾倒掉,而是那种只有你自己知道的内心风浪。

这些瞬间你可能说不出口,但独木舟在《独自生活》这本书替你说了。

从毕业开始就选择独自生活的独木舟,在十几年的独居生活中,搬过很多次家,身边的朋友来来去去,在享受自由的同时,也学习面对恐惧、脆弱和孤独。

在这本书中,独木舟循着自己的成长经历,回顾了从长沙到北京的独居生活。搬家,写作,阅读,学习与小动物相处。既有一个人住的自由与孤独,也在无数次撕碎与重建中审视自己的内心。

《独自生活》不是她第一次写孤独,但或许是她第一次这样平静地拥抱孤独。她不再执着于解释,也不急着证明什么,而是像一个老朋友,在你觉得撑不下去的时候轻轻说一句:“我知道你也有过这样的夜晚。”

书中还流淌着一群独行女性的声音。她们是独木舟在岁月长河里相遇的同路人:可能是急切想在地图上钉下自己坐标的异乡客,可能是不断叩击命运之门的寻路者。二十岁、三十岁、或更长的年岁…

她们各自拿着命运分发的小小凿子,在生活的巨石与泥沙中,以惊人的耐心,一寸寸凿出仅容己身通过的狭窄生路。她们在失眠的深夜隔着屏幕或电话线低语,在失意的谷底互相托住下沉的重量,给予彼此最朴素的鼓励:“再试试看。”

她们的际遇各异,条件不同,但那份在独自面对世界时滋生的坚韧、脆弱、困惑与微小的欢欣,却深深相通。

她们的故事,汇聚成一股柔软而磅礴的力量,让我们瞥见人生形态的万千可能。

这不是一本独居宝典,也不企图推崇某种特定的生活模版,它只是一份样本,展示万千种生活形态当中的一种,它写给打算独立生活,或是已经如此生活的你。

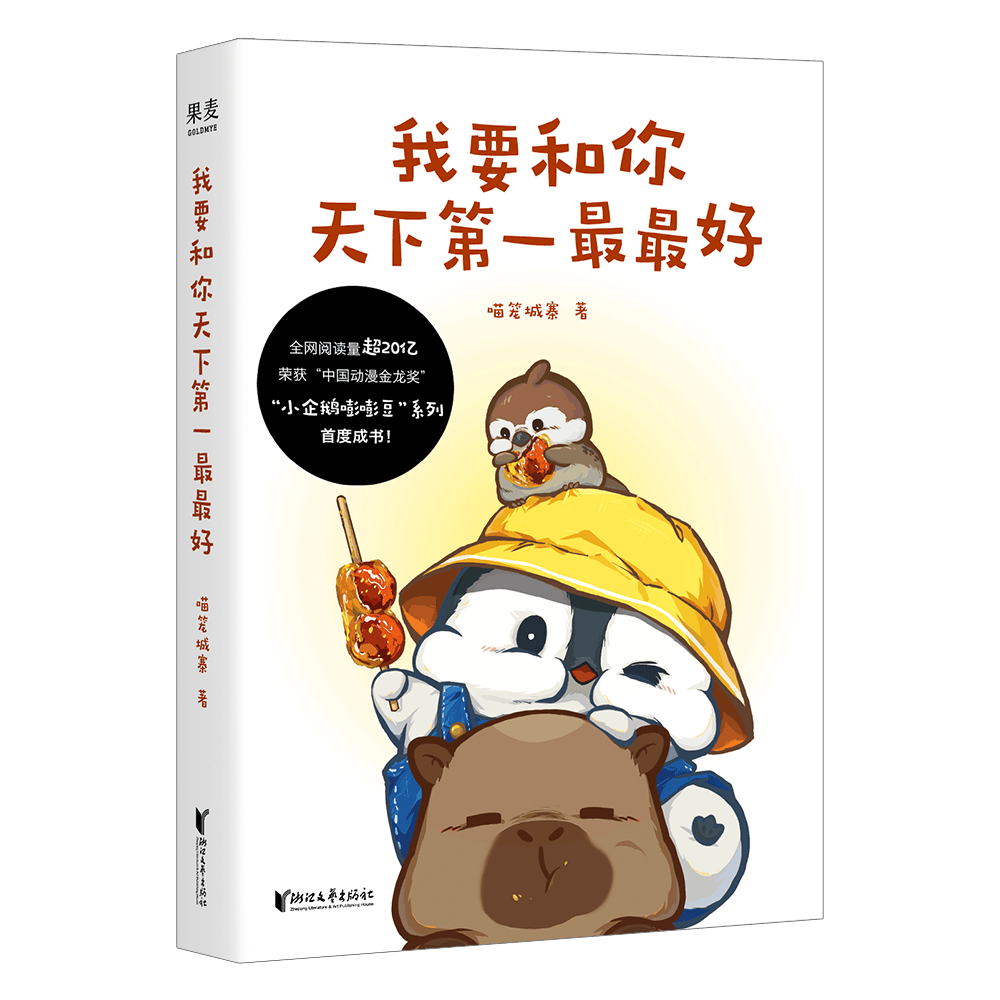

07

我要和你天下第一最最好

👇本书👇

全网爆火的超治愈系漫画集

全网播放超20亿的现象级漫画“小企鹅嘭嘭豆”,带着它全部的温暖与柔软,终于出书啦!

说真的, 读完这本书,店长只觉得心底有一种纯粹、明亮、不掺一丝杂质的暖意,好像春日里不会迷路的风。

无论你是否曾经在社交媒体上看过“嘭嘭豆”的漫画,这本书都非常适合你。

这里既有“嘭嘭豆宇宙”的温暖起点——

看他如何诞生,如何用好奇的眼睛打量世界,如何在家人无条件的爱里笨拙成长。

也有直抵心底的共情密码——

书里哪里是嘭嘭豆的故事,你看到的,分明是那个藏在心底、对世界充满善意与期待的童年自己。

信店长一句,《我要和你天下第一最最好》会让你重新看见藏在心底深处、对世界充满无条件善意与雀跃期待的“小孩”, 它会帮你找回那份久违的、孩子气的。要把整颗心都捧出来的、毫无保留的欢喜。

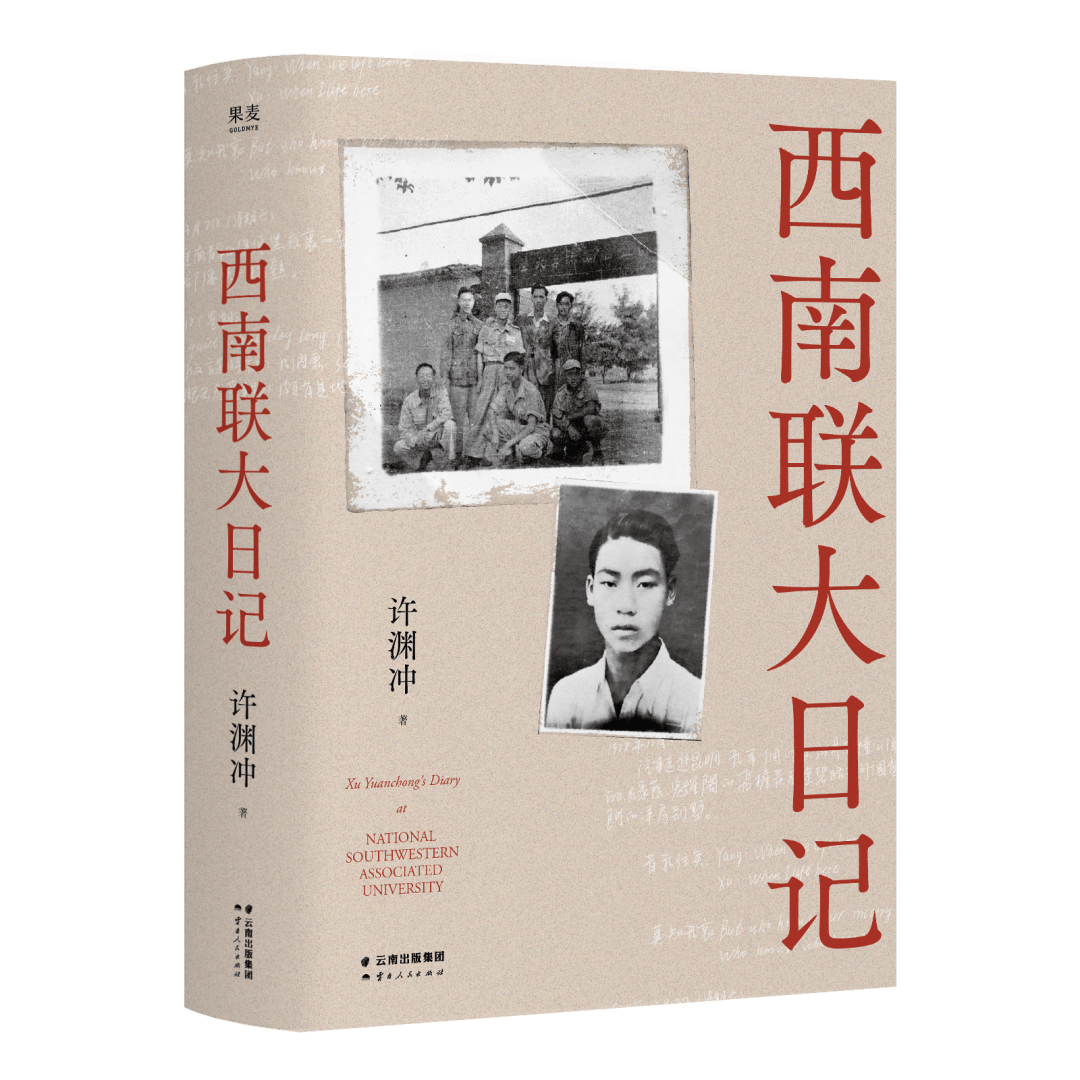

08

西南联大日记

👇本书👇

翻译大师许渊冲亲笔未删改求学日记

“生命不是你活了多少日子,而是你记住了多少日子。要使你过的每一天,都值得回忆。”

《西南联大日记》是翻译大师许渊冲1938—1943年就读西南联大时写下的日记,他在百岁的时候亲自整理、批注和修订,一字未改。

这本书并不止于“个人回忆”,它像一台时光机器,让我们跟着许渊冲的眼睛、耳朵和脚步,走进那段被战争撕裂却又被理想照亮的岁月。

你会看到那个年代的“同学录”有多炸裂:钱钟书、朱自清、闻一多、沈从文……许渊冲在课堂上听他们讲课,在宿舍里八卦他们的轶事,甚至还特地穿上西装去吸引心仪的女同学同端的注意,结果那天日军连炸三次,他只好在日记里自嘲:“仿佛我穿西服,是为了跑警报似的。”

除了大师的风采,也有普通学生的喜怒哀乐。有恋爱,有考试,有打球,有电影,有疲惫,也有在战火废墟中依然坚持上课的决心——

日军轰炸之后,教室没了,月亮还在。吴宓教授照常来讲柏拉图,学生照常听。他们坐在废墟里,在月光下读《理想国》。

这本《西南联大日记》里收录了三十余幅珍贵照片和手稿信札,不光是许渊冲的青春记录,更是一部真正意义上的精神史诗。它让我们看见一个民族在最黑暗的时刻,如何靠几代人的信念去守护文明的火种。

它特别之处在于,它不仅是纪实的、历史的,也是亲切的、生动的。你可以一边感叹“大师真是伟大”,一边又觉得“啊,他原来也会抱怨英语作文难死个人”。它不是高高在上的年代缩影,而是一个有笑声、有叹息、有体温的大学生活。

今天再看这本书,也许我们不用再经历逃亡与轰炸,但我们依然在自己的时代里寻找意义、守护热爱。无论你是正在努力考研的学生,还是在大城市打拼的年轻人,哪怕你只是一天背一个单词,一周写一篇笔记,也是在给这个时代留下属于你的印记。

09

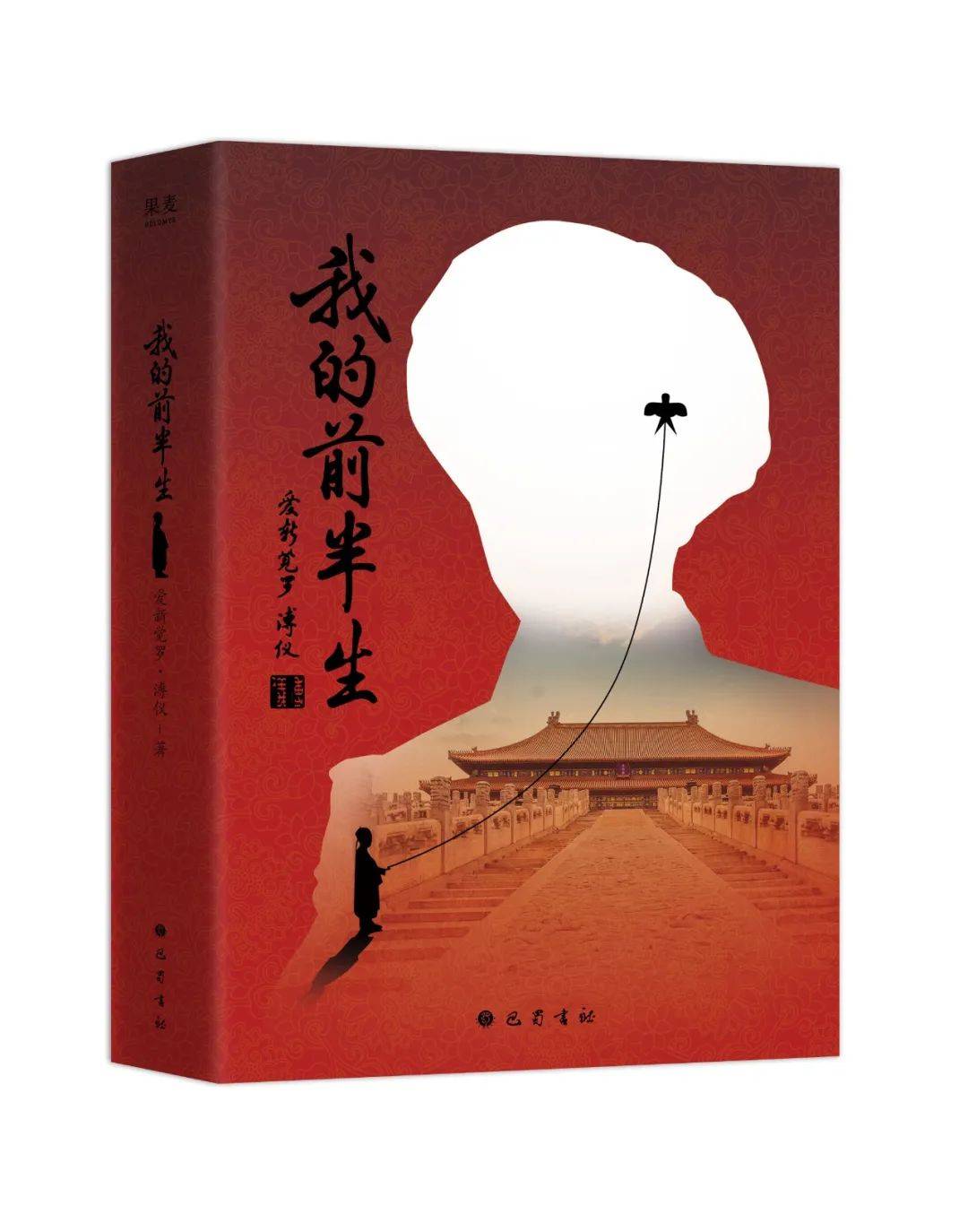

我的前半生

👇本书👇

末代黄帝溥仪的回忆录

这是末代皇帝溥仪的自传,也可能是 中国现代史上最特别的一部回忆录。

它从溥仪三岁登基写到他在新中国成立后接受改造、成为一名普通公民。跨度大,线索多,人物众,贯穿了从帝制崩塌、军阀混战、伪满政权到共和国初建的全过程。

我们对近代史的了解,常常是高度总结的:清朝灭亡、北洋混战、伪满洲国、抗战、建国……但真正的历史不是一张流程图,而是一个个无法抽象成“立场”的人。

溥仪就是这样一个人。他不是“好人”,也称不上“坏人”,他是那个曾被供奉为神、却被历史无情抛弃的人。 他的命运本身,就把清帝制、军阀政治、日本殖民、新中国改造这四段完全不同的政治逻辑,连在了一起。

对今天的年轻人来说,这是一种极为罕见的“从底层经历上升—再跌到底—再彻底脱胎换骨”的案例。他不是大人物的旁观者,而是风暴的中心,这使得《我的前半生》具备了无法替代的结构意义。

《我的前半生》的特别之处,不在于它有多“坦率”,恰恰相反,它很多地方是“有保留的”。

它既不全信,也不全假,它充满溥仪自己的小心思、遮掩、弯转、修饰与回顾。 你读这本书,既是在读故事,也是在读叙述姿态、读一个人如何重新讲述自己的过去。

在书里你会看到大量充满形象感的宫廷生活细节——太监如何侍奉、贵族如何社交、宫里吃饭怎么摆筷子。你也会读到溥仪作为傀儡皇帝时的心态变化,他如何看待“伪满洲国”的成立,如何面对“退位”后的生活,甚至如何一步步被历史边缘化、无力自控。

总之,这部回忆录不仅是一部个人忏悔录,更是了解20世纪中国早期历史的入口,通过溥仪的眼睛,你将看到20世纪中国最动荡的岁月如何塑造一个人的命运,而一个人又如何在大时代的夹缝中求得救赎。