原创 我指着拆迁协议上的一百万,提出分一半时,房东当场摔了茶杯

我在陈国栋的老房子租住了整整十年,帮他修过屋顶、换过水管、甚至翻新过厨房。

拆迁公告贴上门时,他拍着我肩膀说:“这破房子委屈你了。”

可当我指着拆迁协议上的一百万,提出分一半时,他当场摔了茶杯。

“你算什么东西?租客而已!”

我默默掏出十年间的维修票据和转账记录,还有他醉酒时签下的“补偿协议”。

法院调解室里,他盯着我修补漏水的照片突然红了眼眶。

签完和解书他多塞给我五万:“老张,这钱你该拿。”

我抽回两万推过去:“修屋顶时,你儿子在工地摔断腿,这钱是垫的医药费。”

正文

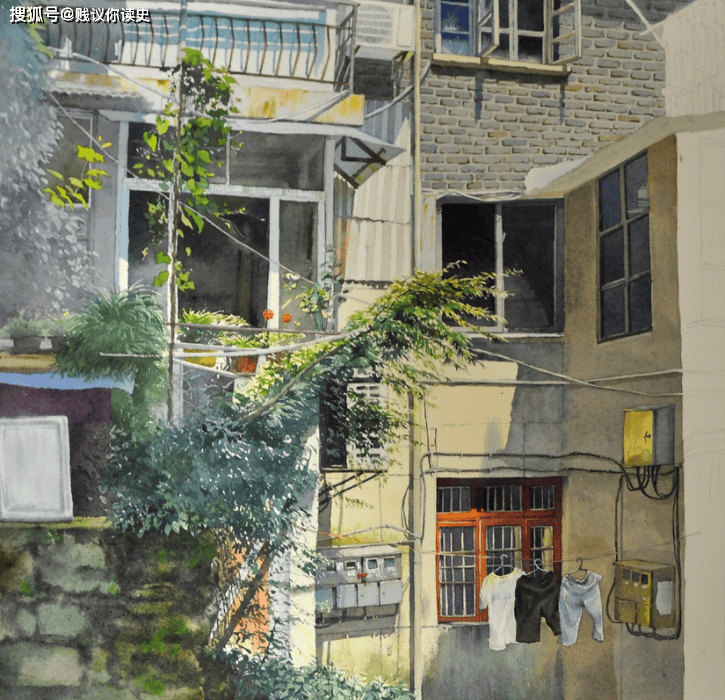

这栋两层小楼,是房东陈国栋的父亲留下的祖产。

十年了,我像钉子户一样,把自己钉在这里。十年光阴,足够一个孩子长成少年,也足够这栋老屋在我手里被一遍遍缝补、加固。我熟悉它的每一处呻吟和叹息,熟悉它每一个隐秘的关节,就像熟悉自己布满老茧的手掌纹路。

墙皮剥落,我来补;屋顶漏雨,我来爬;下水道堵得令人绝望,也是我,一次次与那些污秽搏斗,疏通它淤塞的血管。

连厨房这套早就该淘汰的灶台和水池,都是几年前我实在看不过去,掏钱请人拆了旧的,好歹装上了现在这套能用的。

陈国栋?他只会捏着鼻子站在门口,嘴里啧啧有声:“哎呀,又麻烦你了老张!这破房子,真是委屈你啦!”那声音,听多了,跟这嘀嗒的水声一样,成了背景噪音。

门板突然被拍得山响,震得门框上的灰尘簌簌往下掉,粗暴地撕碎了厨房里黏稠的寂静。

“老张!老张!开门!好消息!天大的好消息!”

是房东陈国栋的声音,带着一种从未有过的、近乎亢奋的尖锐,穿透薄薄的门板。

我直起早已酸麻的腰,骨头发出不堪重负的咯吱声。胡乱在裤腿上抹掉满手的水渍和油污,走过去拉开了那扇吱呀作响的木门。

陈国栋几乎是一头撞了进来,胖乎乎、红光满面的脸上堆砌着一种奇异的狂喜,像喝了过量的劣质烧酒。汗水浸透了他那件洗得发黄的白汗衫,紧紧贴在圆滚的肚皮上。他手里挥舞着一张鲜红的纸片,像一面宣告胜利的旗帜,差点戳到我的鼻子。

“看!快看!”他声音发颤,唾沫星子喷了我一脸,“拆迁!要拆了!咱们这儿!贴公告了!哈哈!一百万!整整一百万呐!”他把那张红纸猛地拍在糊满油污的灶台上,震得那个接水的搪瓷盆嗡嗡作响。

红纸黑字,异常刺目。那一个个方块字,冰冷又滚烫,像烧红的烙铁,猛地烫在我的视网膜上:因城市规划建设需要,兹对XX区XX路XX巷范围进行拆迁征收……补偿款总额……后面跟着一长串令人头晕目眩的零。一百万。清清楚楚,明明白白。

我的呼吸猛地一窒,胸口像是被那只刚放下的扳手重重砸了一下。厨房里浑浊的空气瞬间凝固,只剩下水龙头那单调的嘀嗒声,和陈国栋粗重的、带着浓重烟味的喘息。

陈国栋的大手重重地拍在我的肩膀上,那力道沉甸甸的:“老张啊,十年了!不容易!守着这么个破地方,委屈你啦!”

他咧着嘴笑,露出被烟熏黄的牙齿,眼神却像探照灯一样扫过我身后逼仄、昏暗的厨房,扫过墙角那堆我自备的维修工具,扫过水盆里不断累积的水滴,最终落在那张鲜艳的拆迁公告上。

一股混杂着多年辛劳、隐忍和不甘的热流,猛地冲上我的头顶,冲垮了那道名为“本分”的堤坝。

我指着公告上那串天文数字,手指因为用力而微微颤抖,声音却出乎自己意料的平静,像结了冰的河面:“陈老板,一百万。这房子…我住了十年,里里外外修修补补,没少往里搭钱搭工夫。按说,这补偿款…是不是该分我一半?”

厨房里那令人窒息的闷热空气,仿佛在我话音落下的瞬间被彻底抽空了。时间凝固了。嘀嗒的水声消失了。连窗外城中村惯常的嘈杂声浪,也诡异地退潮远去,只留下一种真空般的死寂。

陈国栋脸上那狂喜的、泛着油光的红晕,像被泼了一盆冰水混合物,以一种肉眼可见的速度急速褪去,眨眼间变成了一种骇人的、死灰般的惨白。他脸上的肌肉先是僵住,随即开始无法控制地抽搐、扭曲,仿佛皮肤下面有无数条愤怒的虫子正在疯狂扭动。那双刚才还闪烁着贪婪光芒的小眼睛,骤然瞪得滚圆,眼白上瞬间爬满了猩红的血丝,死死地钉在我脸上,像两把淬了毒的锥子。

“你…你…”他喉咙里发出一连串怪异的、像是被砂纸打磨过的咯咯声,胸膛剧烈地起伏着,像拉破的风箱。“你说什么?”声音陡然拔高,尖利得几乎要刺破屋顶的瓦片,“分你一半?五十万?!”他猛地向前踏了一步,肥胖的身体因为激动而摇晃,浓重的汗味和烟味扑面而来。

“你算个什么东西?!”他唾沫横飞,每一个字都裹挟着暴怒的火焰,“张建国!你他妈就是个租客!一个租客!懂不懂?!老子给你片瓦遮头,那是老子心善!你他妈还蹬鼻子上脸了?!”

“砰——哗啦!”

他猛地抄起灶台上那个印着褪色红双喜的搪瓷茶杯,用尽全身力气狠狠砸在油腻的水磨石地上。刺耳的碎裂声在狭小的厨房里轰然炸响!滚烫的褐色茶水和白瓷碎片像炸弹破片一样四处飞溅,有几片滚烫的碎片甚至崩到了我的裤脚上。那只接水的旧脸盆被巨大的力道撞翻,浑浊的脏水瞬间淌了一地,混合着茶叶和瓷渣,狼藉不堪。

他像一头发狂的、被侵占了领地的公牛,鼻孔翕张,呼哧呼哧地喘着粗气,手指几乎要戳到我的鼻尖:“五十万?你他妈做梦!做你八辈子的春秋大梦!一个子儿都没有!滚!明天就给我卷铺盖滚蛋!这房子里的耗子洞都跟你没半毛钱关系!”

我看着地上那片狼藉,看着飞溅到墙角的茶渍,看着陈国栋因暴怒而扭曲变形的脸。

心口那块地方,十年间一点点积攒起来的、或许本就不该有的东西,此刻被这雷霆般的怒骂和碎裂声,彻底砸得粉碎。没有委屈,没有愤怒,甚至没有多少意外。只有一种冰冷的、尘埃落定的麻木感,像深秋的寒霜,迅速覆盖了四肢百骸。

我弯下腰,动作迟缓却稳定,从工作台最底下,拖出一个蒙着厚厚灰尘的旧纸箱。那箱子很沉,搬动时发出沉闷的摩擦声。我把它放在相对干净一点的台面上,掀开盖子。里面没有值钱的东西,只有厚厚几大本用牛皮筋仔细捆扎起来的票据册子,边角早已磨损卷曲,泛着陈旧的黄褐色。另外还有几个鼓鼓囊囊、边角磨破的旧牛皮纸文件袋。

我解开那些牛皮筋,翻开最上面一本票据册。纸张摩擦发出沙沙的轻响,在死寂的厨房里格外清晰。我伸出手指,粗糙的指腹缓慢地、一张一张地翻动着那些大小不一、颜色各异的票据。有建材市场买水泥、沙子和防水涂料的收据;有购买电线、开关、水龙头配件的发票;有请泥瓦工、水电工结算工钱的签收条,上面按着鲜红的指印;有更换老化水管的材料清单;还有几张翻拍的照片,是我自己站在梯子上修补漏雨屋顶时,让邻居帮忙拍的,照片上雨水正顺着我的雨衣往下淌,背景是灰蒙蒙的天空和陈旧的瓦片。

我拿起一个文件袋,从里面抽出几张折叠整齐的银行转账凭证复印件,日期跨越了好几年,收款人赫然是陈国栋的名字,金额从几千到上万不等,备注栏里清晰地写着“房屋维修费”、“厨房改造材料垫付”等字样。

最后,我的手指停留在最底下那个文件袋上。动作顿了一秒。然后,我深吸了一口气,像是要汲取某种力量,从里面抽出一张边缘同样磨损、但显然被保存得格外小心的折叠纸。我把它展开,放在那堆票据和凭证的最上面。

那是一张从学生作业本上撕下来的横格纸,字迹潦草狂放,力透纸背,带着明显的醉意歪斜着:

今有租客张建国,长期维护房屋,劳苦功高。房东陈国栋承诺,日后若有补偿,必当重谢!绝不亏待!

陈国栋(手印)

X年X月X日(酒后)

空气仿佛再次凝固了。陈国栋那粗重的喘息声,像被一只无形的手骤然掐断。他脸上的暴怒还僵持着,但血色正急速褪去,换上了一层难以置信的惨白。他死死盯着那张皱巴巴的作业纸,盯着上面那个歪歪扭扭却无比清晰的名字和鲜红的手印,眼里的怒火如同被浇灭的炭火,迅速熄灭,只剩下一种空洞的、被攫住心脏般的惊愕。他张着嘴,喉咙里发出嗬嗬的、漏气般的怪响,身体晃了晃,下意识地后退了一小步,脊背重重地撞在冰冷的瓷砖墙上。

我抬起眼,目光平静地迎向他失焦的双眼,声音像浸在冰水里,一字一句,清晰地砸在死寂的空气里:

“陈老板,白纸黑字,红手印。十年,桩桩件件,都在这儿。”

“这五十万,我觉得,我该要。”

城中村那场突如其来的喧嚣,像被一只巨大的手骤然抹去,只留下令人窒息的死寂和遍地狼藉。陈国栋靠着冰冷的瓷砖墙,脸色灰败,嘴唇哆嗦着,却再也吐不出一个完整的字。那堆散落在油腻灶台上的票据、凭证和那张要命的“酒后承诺”,仿佛带着千钧的重量,压垮了他所有的气焰。

他几乎是落荒而逃,肥胖的身躯撞在门框上发出沉闷的响声,连地上的碎瓷片都来不及看一眼。门被“砰”地一声甩上,震得墙皮簌簌掉落。

几天后,一封措辞严谨的律师函,由一位西装革履的年轻人,送到了我租住的小屋门口。陈国栋终于不再咆哮,他选择了沉默的对抗。

调解室里的空气像凝固的胶水,沉重地压在每个人胸口。惨白的灯光从天花板直射下来,照得墙壁、桌子和每个人的脸都毫无血色。空调发出单调的嗡嗡声,却驱不散那股无形的、紧绷的燥热。

我和我的代理律师坐在长桌一端。

陈国栋和他的律师坐在另一端,泾渭分明。他刻意避开了我的目光,肥胖的身体陷在硬邦邦的椅子里,双手神经质地绞在一起,指节因为用力而发白。他身旁那位戴着金丝眼镜、头发梳得一丝不苟的律师,正用一种冷冰冰的、审视的目光扫视着我们提交的厚厚一沓证据材料复印件,眉头锁成了一个解不开的疙瘩。

审判员是一位面容严肃的中年女法官,她抬手制止了双方律师即将升级的争论,声音沉稳:“双方意见法庭已记录。现在进入调解程序。原告方,被告方,法庭建议你们本着解决问题的态度,坦诚沟通。”

我的委托律师赵律师,适时地从厚厚的证据袋里,抽出一个单独的透明文件袋,推到了桌子中间。里面不是票据,也不是合同,而是几张放大的彩色照片。

“陈老板,”赵律师的声音低沉下来,带着一种奇异的穿透力,目光直接投向一直低着头的陈国栋,“或许这些冰冷的法律条文和票据,您觉得可以争辩。但有些东西,我想您应该还记得。”

照片在惨白的灯光下异常清晰。

第一张:暴雨如注的深夜。昏黄的手电光柱刺破雨幕,照亮一个模糊的身影正奋力攀爬在湿滑陡峭的瓦屋顶上。雨水顺着那人身上的旧雨衣疯狂流淌,勾勒出他佝偻着腰、几乎与倾斜的屋顶融为一体的轮廓。他一只手死死抠住瓦片边缘,另一只手正艰难地试图将一块沉重的油毡布压住某个破洞。闪电划破天际的瞬间,照亮了他侧脸上滚落的、不知是雨水还是汗水的痕迹。

第二张:寒冬腊月。狭窄阴暗的水表井旁,一个人几乎半个身子探进了冰冷的井口里。他穿着沾满污泥的破旧棉袄,袖子高高挽起,露出冻得通红、青筋毕露的小臂。手里拿着扳手,正咬着牙关,和一段锈死的水管较劲。呼出的白气瞬间凝结在他花白的鬓角。井口边缘,堆着刚拆下来的、冻着冰碴的旧阀门。

第三张:厨房改造后。虽然依旧简陋,但墙壁贴上了干净的白色瓷砖,崭新的灶台和水池取代了原先的破烂。我穿着沾满水泥灰的工装,站在焕然一新的厨房里,对着镜头有些局促地笑着,手里还拿着沾着泥灰的抹布。背景里,陈国栋的儿子,那个当时才十几岁的半大小子,正笑嘻嘻地端着一碗面,倚在门框上,冲镜头比了个胜利的手势。照片角落的日历,清晰地显示着拍摄日期。

调解室里陷入了更深的沉寂。空调的嗡嗡声成了唯一的背景音。

陈国栋的目光,死死地胶着在那几张照片上。尤其是第一张雨夜修屋顶的照片。他的呼吸变得粗重、急促,肩膀开始无法抑制地微微耸动。他死死地盯着照片上那个在暴雨中挣扎的身影,盯着那被雨水模糊却异常坚韧的侧脸线条。慢慢地,他抬起一只颤抖的手,似乎想触摸那张照片,指尖却在距离塑封表面几厘米的地方停住了,剧烈地颤抖着。

时间一分一秒地流逝,沉重得如同铅块。

终于,他猛地闭上了眼睛,喉结剧烈地上下滚动了一下,再睁开时,那双布满红血丝的眼睛里,汹涌的怒气和防御性的强硬彻底崩塌了。

一种混杂着巨大痛苦、狼狈和难以言喻的复杂情绪猛地冲垮了堤坝。泪水毫无预兆地、汹涌地夺眶而出,顺着他松弛肥胖的脸颊,肆无忌惮地滚落下来,砸在调解室光洁冰冷的桌面上,留下深色的圆点。他慌忙用手去擦,却越擦越多,肩膀剧烈地抖动起来,喉咙里发出压抑不住的、破碎的呜咽声。

他整个人像被抽掉了骨头,颓然地向后靠倒在椅背上,双手捂住了脸,指缝间溢出低低的、绝望的抽泣。

整个调解室鸦雀无声。连他的律师也僵住了,张着嘴,愕然地看着自己失态崩溃的当事人,准备好的所有法律说辞都卡在了喉咙里。

漫长的、只有压抑抽泣声的几分钟过去了。陈国栋终于放下捂着脸的手,脸上湿漉漉一片,眼睛红肿。他没有看任何人,目光空洞地望着桌子对面的白墙,声音嘶哑得像是砂纸摩擦,每一个字都异常艰难,却带着一种筋疲力尽后的平静:

“老张…赵律师…”他顿了顿,深吸了一口气,仿佛用尽了全身力气,“这钱…你该拿。五十万…我们…签吧。”

和解协议打印出来,白纸黑字。补偿款项一项,清晰地写着:基于承租人对房屋的长期维护及历史投入,经双方协商一致,由产权人陈国栋一次性支付承租人张建国人民币五十万元整,作为补偿。

笔尖划过纸张,留下沙沙的轻响。陈国栋签下自己名字时,手依旧在微微颤抖。我签下“张建国”三个字,笔迹沉稳。

签完字,按好红印泥的手印。

陈国栋沉默地从他那个鼓鼓囊囊的黑色人造革皮包里,摸索着掏出厚厚几捆用银行封条扎好的百元大钞,推到桌子中间。然后,他顿了顿,又从包里掏出一捆同样扎好的钱,迟疑了一下,最终也推了过来,正好压在那份签好字的和解协议上。

“老张,”他开口,声音依旧沙哑,带着浓重的鼻音,眼睛看着桌面,不敢直视我,“这…这五万,是…是额外给你的。你…该拿。”

五十五捆崭新的钞票,在惨白的灯光下泛着刺目的红光,堆在冰冷的桌面上,像一座沉默的小山,散发着油墨和欲望混合的奇特气味。

我低头看着那堆钱,目光平静地扫过。

然后,伸出手,没有去碰那五十五捆,而是探向那捆额外推过来的五万块。粗糙的手指解开扎得紧紧的封条,发出轻微的撕裂声。我仔细地、慢条斯理地从里面数出二十沓崭新的百元钞票,每一张都挺括得割手。

我拿起这两万块钱,手臂越过桌面,稳稳地推回到陈国栋面前。钞票的边缘撞到他放在桌沿的手肘,发出轻微的声响。

陈国栋猛地抬起头,红肿的眼睛里充满了愕然和不解,茫然地看着我。

我的目光平静地迎向他,声音不高,却像投入深潭的石子,在寂静的调解室里激起清晰的回响:

“老陈,那年夏天,你儿子在工地从架子上摔下来,断了腿,要做手术。你急得满嘴燎泡,到处凑钱。那天晚上,你蹲在我这门口抽烟,抽了一地烟头。”我的手指无意识地轻轻摩挲着桌面,仿佛还能摸到那晚他留下的焦灼温度。“后来,你红着眼跟我开了口…我手头也紧,东拼西凑,最后拿了两万给你垫上,让你先救急。你说,等周转开了,一定还。”

我顿了顿,目光落在那两沓推回去的钱上:“这钱,就是那两万。修屋顶时垫的医药费。欠债还钱,天经地义。该你的,还你。”

陈国栋整个人僵住了。他死死地盯着那两沓钱,又猛地抬头看向我。他脸上的肌肉剧烈地抽搐着,嘴唇哆嗦着,喉咙里发出咯咯的、意义不明的声响。那瞬间,他眼中翻涌起比刚才签下五十万协议时更汹涌、更复杂的东西——震惊、羞耻、难以置信,还有一种被时光的尘埃深埋、此刻却被粗暴翻出的、赤裸裸的狼狈和痛楚。

他张着嘴,仿佛想说什么,想辩解,想否认,或者想道谢?但最终,所有声音都卡在了喉咙深处,只化作一声短促、破碎的吸气。他猛地别过脸去,肩膀再次剧烈地耸动起来,比之前更加厉害。这一次,没有声音,只有无声的、压抑到极致的颤抖,仿佛全身的骨头都在悲鸣。

调解室里只剩下空调单调的嗡鸣,以及那两沓静静躺在冰冷桌面上的、崭新的钞票。它们不再仅仅是货币,而是成了十年光阴里,那些被遗忘的汗水、被忽略的援手、被金钱的尘埃掩埋的、早已变凉的人情冷暖的冰冷证物。