当千年国色邂逅现代影像!王昆峰《国色·九歌》影像艺术展巡展亮相深圳

深圳商报·读创客户端记者 梁瑛

当千年国色遇上现代影像,一场颠覆传统的艺术盛宴正在罗湖美术馆上演!6月28日下午,著名摄影家王昆峰的《国色·九歌》影像艺术展巡展在深圳市罗湖美术馆拉开帷幕,6个系列80幅牡丹主题摄影佳作亮相展出。这些以中国特有审美方式巨幅呈现的牡丹影像,是继去年以来在北京中国美术馆首展,郑州、洛阳两地巡展之后,首次赴粤港澳大湾区展出。

本次展览由河南省文联、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局、深圳市罗湖区文联主办,广东省摄影家协会、深圳市摄影家协会支持,河南省摄影家协会、洛阳市文联、深圳市罗湖美术馆承办,深圳市罗湖区摄影家协会协办。

以光影破局,让牡丹重生

“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”,自唐宋以降,牡丹便凌驾于百花之上,成为盛唐气象的视觉徽章。今天,摄影家王昆峰以光影破局,让牡丹重生,为观众带来对牡丹文化与生命哲学的全新思考。在他的镜头下,那个被中国人吟诵了千年的“国色”,终于露出了它超越时空的精神原形。

展览以“国色·九歌”为主题,分为《国色·花语》《国色·花容》《国色·花魂》《国色·花姿》《国色·花梦》《国色·花咏》六大系列,通过微距摄影、焦点堆栈、超精细质感等技术手段,呈现牡丹从盛放到凋零的生命历程。

《国色·花语》作为开篇,利用微距摄影来抽离整体具象而凸显局部结构,构建一种超越寻常观看经验的纯粹视觉。

《国色·花容》在拍摄方法上引入焦点堆栈这种扩展景深的摄影技术,通过对焦区域组合而获得更大景深,同时提升画质,让镜头中的牡丹更为立体精妙。

《国色·花魂》的创作依然采用焦点堆栈技术与1.5亿像素飞思相机、施耐德微距镜头的技术性能结合,拍摄的对象则由盛开的花朵换成了干枯、凋零、残败的牡丹,以全焦距、超精细质感,呈现一个未曾被感知的、抽象的、奇异的微观世界,让强烈的质感、肌理、色彩和构成完全跳出人们对于牡丹的一般认知。

《国色·花姿》系列凝视牡丹的零落枯萎,拍摄对象有的刚刚凋谢,有的已干枯数年,对王昆峰来说,他面对的是一个未知的世界,从中提取或构造的是“有意味的形式”。

《国色·花梦》拍摄的则是凋零散落的花瓣,牡丹的姿容已经无迹可寻,化作灵动奇魅的图式、如梦如幻的色彩以及或柔如飘絮或坚如金石的多样质感,影像更加微观、更加抽象也更加自由。

《国色·花咏》篇章特别着力于宝丽来特殊的工艺感和奇特的色彩呈现,构造陌生奇异又含蓄内敛、蕴含偶然和不确定性的影像,表现了一种风华绝代的生命优雅飘落的心理意象。

四十年执着,以影像叩问生命本质

王昆峰自上世纪70年代开始牡丹摄影创作,深耕40余年,是国内从业时间较长、拍摄手法丰富、艺术风格多元、用心用功用情探索影像表达可能性的牡丹题材代表性摄影家之一。他以洛阳牡丹为媒介,从早期对花容的极致捕捉,逐步转向对生命本质的哲学追问。他的作品不仅是对牡丹的礼赞,更通过花的生命轮回,探讨“生与死”“物质与精神”的永恒命题。正如策展人朱炯所述:“四十多年拍摄同一个主题——牡丹,王昆峰的摄影一直在路上。他有不断打破局限的执着之气。他的摄影风格和镜头中的牡丹一样,突破生命时间的局限,找到美的新坐标,揭示微观世界中的隐秘,繁盛,于无声处展开波澜壮阔的生命舞蹈。”

著名摄影家王昆峰在展览开幕式致辞

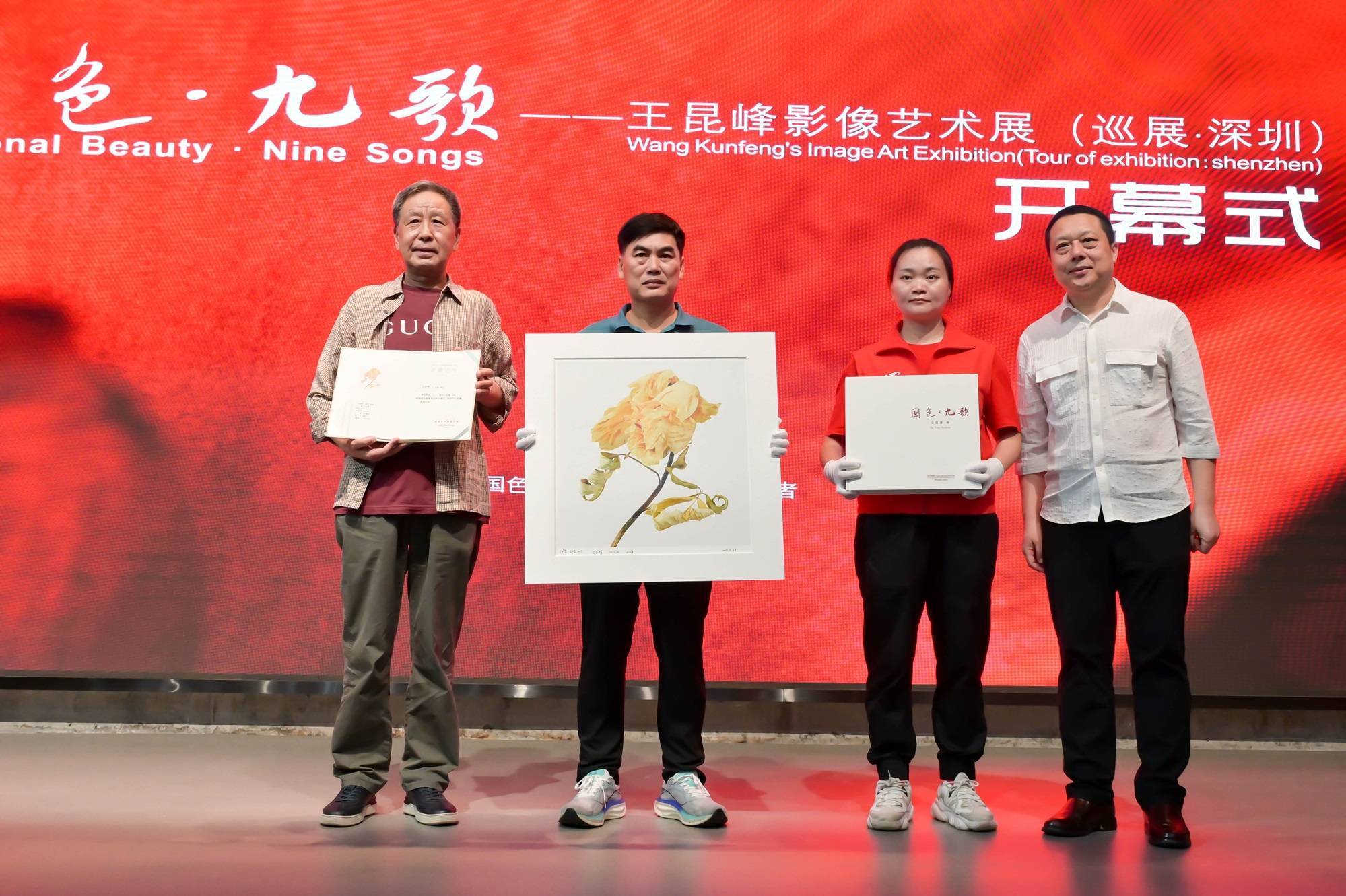

王昆峰捐赠作品由罗湖美术馆永久收藏

作为展览学术主持,中国艺术研究院副院长、中国摄影家协会副主席李树峰多年来一直关心王昆峰的创作。他认为,王昆峰的牡丹系列作品,是用四十余年时间,以影像方式对牡丹花儿生命历程的执著跟踪,也是他用大半生对牡丹花儿庄严的艺术呈现。

据了解,王昆峰的牡丹摄影作品先后在吴印咸摄影艺术双年展等众多摄影节展活动中展出,获得过中国摄影家协会主办的“郎静山杯”中国新画意摄影双年展优秀展览等荣誉,在近百家媒体发表,在中国摄影出版社等出版有多部专题画册。

以花为媒,礼赞中华文化精神

本次展出作品全景式呈现了一个牡丹花的精神世界。作品以牡丹作为表现对象,以主观选择的直接方式打开物性,呈现事物内在结构、色彩旋律和层次节奏,创造出别具特色的花卉影像视觉语言,讴歌花的魂魄和生命力量。其作品借助拍摄牡丹花无穷尽变化的样态,解读生命从饱满绽放走向灵魂永生的更高境界,并借此当代视点,表达对中华民族生生不息、中华古老文明永葆生命活力的礼赞。

开幕现场

嘉宾合影

展览现场,观众纷纷表示,这些作品中透射出来的生命力量,让他们重新认识了代表着中国形象的牡丹,更加深刻地体会到从一朵花的生命历程中透射出来的力量和感动,更加深切地感受到摄影艺术的创造力和感染力。

河南省文联副主席米闹在致辞中说,本次展览是王昆峰先生依托洛阳鲜明的地域特色、深厚的文化底蕴而潜心创作的集中展示,反映了他在牡丹摄影实践和研究中的探索追求,体现了他在艺术语言和学术理论等方面的深厚学养。

广东省摄影家协会专职副主席陈益刚则表示,王昆峰先生“国色·九歌”巡展在深举办,无疑为深化粤豫两省摄影艺术交流合作注入了新的动能、打开了更广阔的想象空间。他希望两省摄影界能够借此契机共同构建长效交流机制,激发艺术创造活力,讲好中国故事新篇。

(图片由主办方提供)