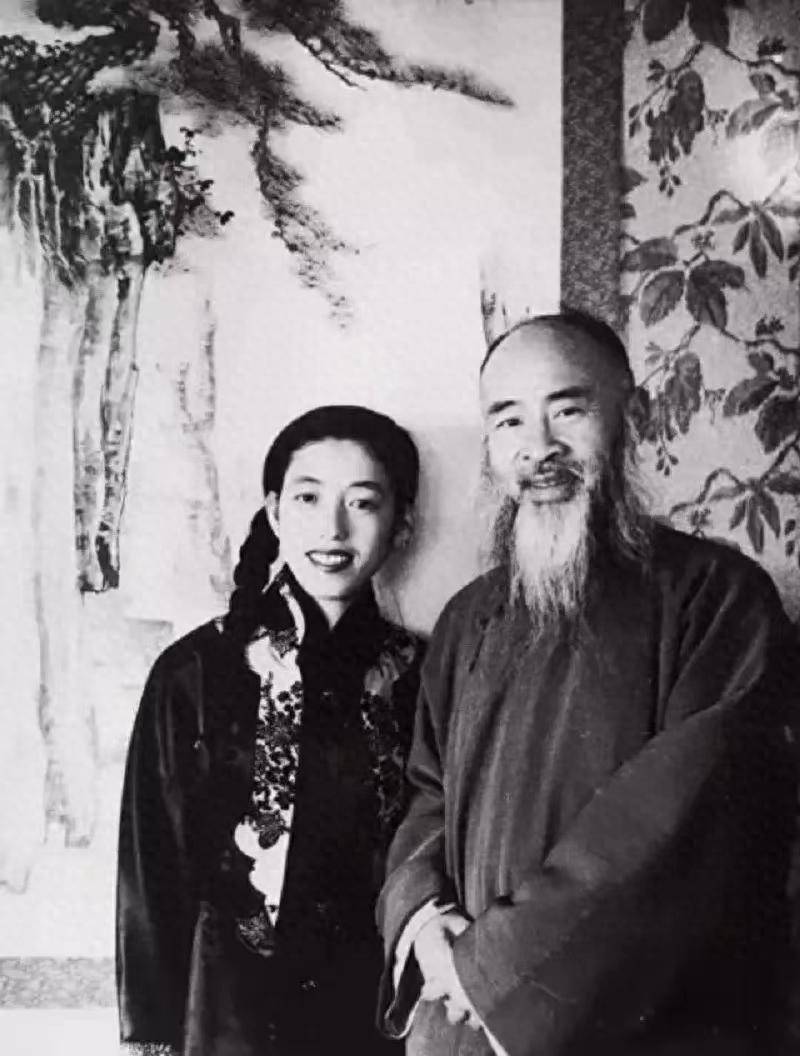

张大千娶女儿闺蜜为妻,孩子成悲剧,家庭裂痕与艺术的无奈交织

张大千,这位中国近现代史上的艺术巨匠,在他的画布上留下了不朽的印记,但在他的生活中,却隐藏着一个不为人知的家庭悲剧。娶女儿的闺蜜为妻,本是张大千追求情感和家庭的选择,但这段婚姻最终却带来了无法承受的后果。而这段婚姻所诞生的孩子,成了人间最深的悲剧。

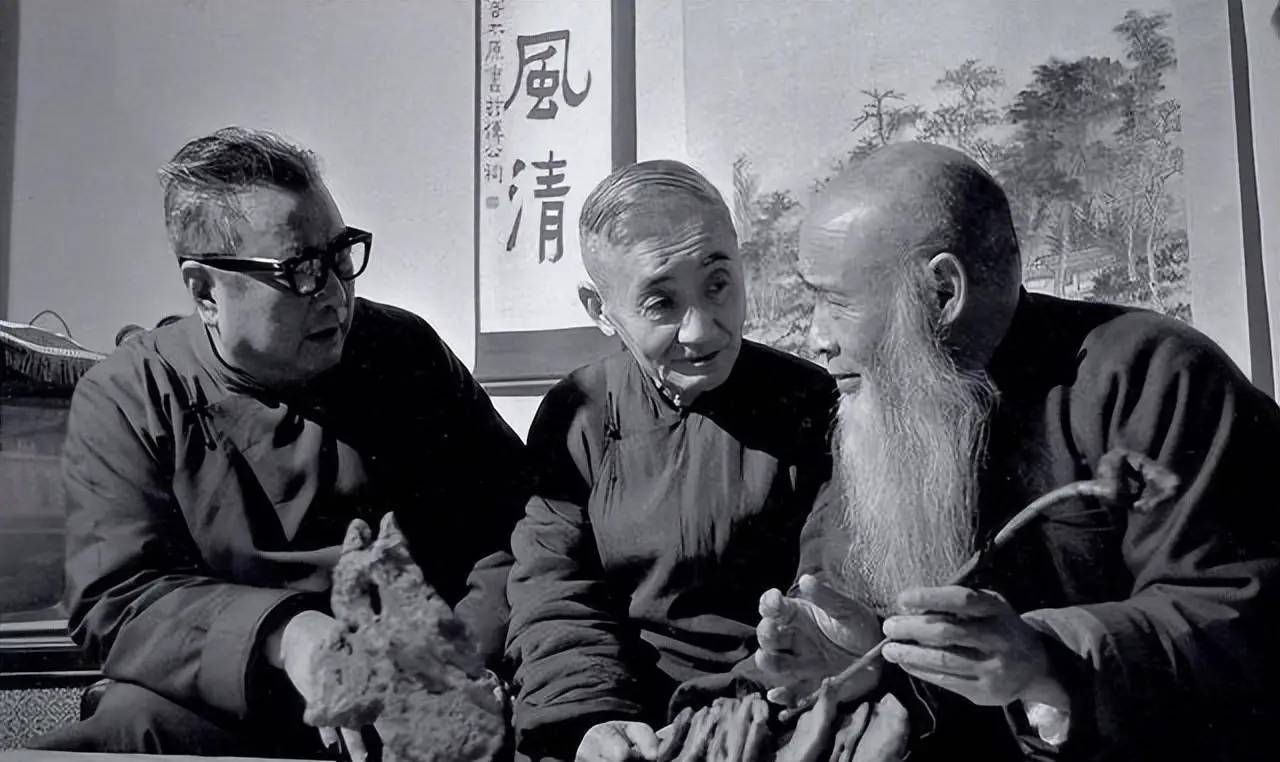

张大千的艺术成就与婚姻背景

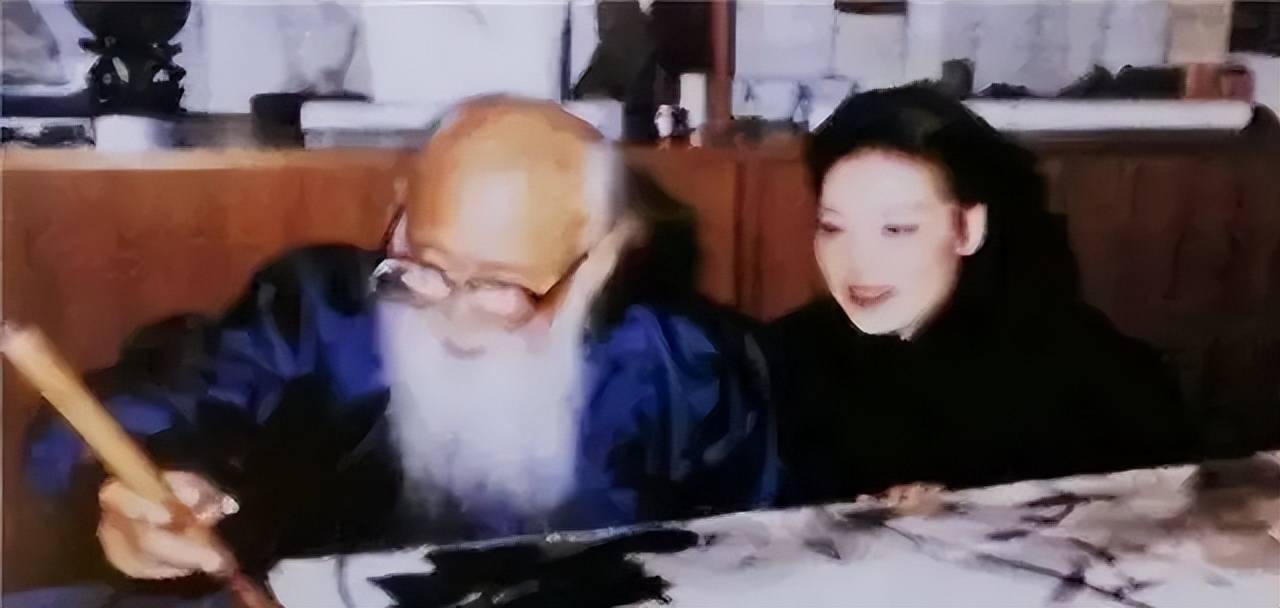

“画画从未让我迷失,真正让我迷茫的是女人。” 张大千自己曾说过,他的生命中有两个重要的部分,一个是艺术,另一个就是女人。

作为一位享誉国际的艺术家,他的每一幅画作都带着时代的烙印,每一笔都透露出他对美学的独特理解。

但在这位世界级画家的生活背后,却有着复杂的婚姻生活和深沉的个人矛盾。

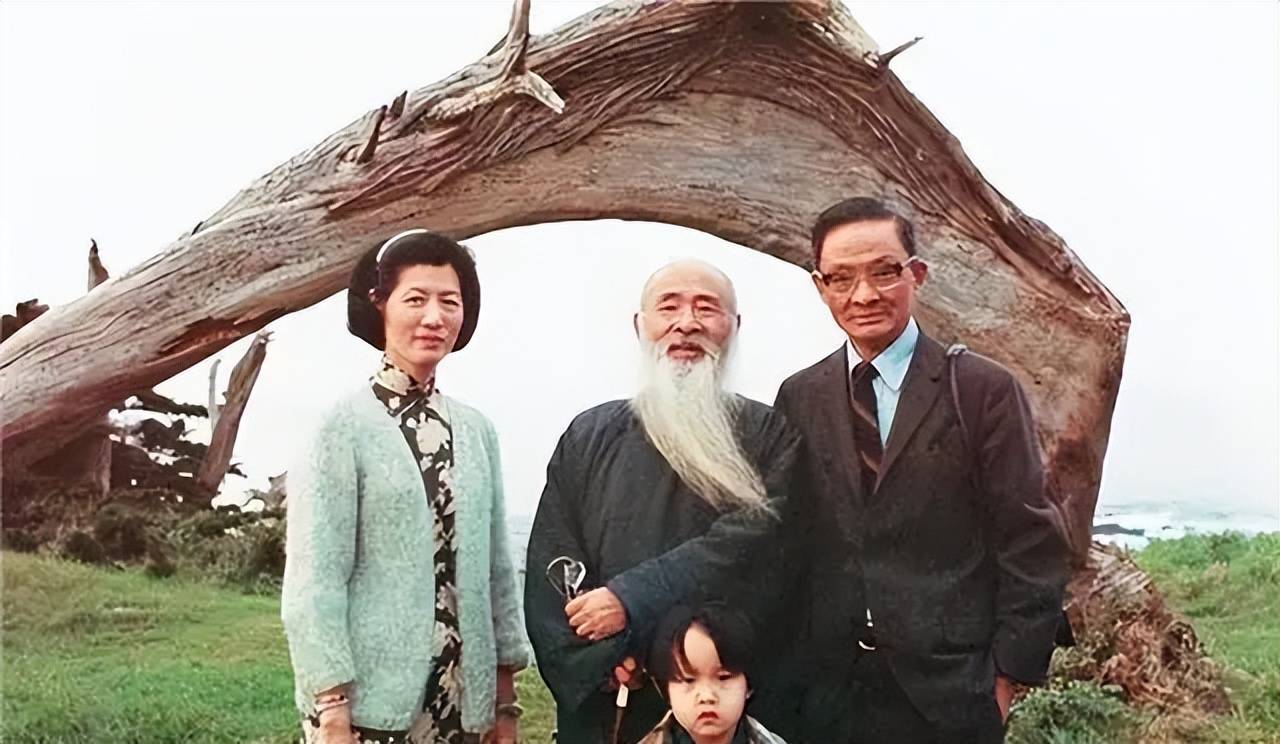

张大千的第一段婚姻曾被认为是稳定的,他的妻子出身名门,家世显赫,婚后两人也育有一子一女。

然而,这段看似和谐的婚姻背后,却隐藏着感情的裂痕。

他与妻子之间日渐疏远,生活的琐碎与工作上的压力成了两人之间无法逾越的鸿沟。

张大千长期在外奔波,他的妻子则渐渐在家庭生活中感到孤独。这种微妙的关系不断积累,最终导致了婚姻的破裂。

“我走得很远,远到自己也不知道归属。” 张大千的内心矛盾不仅仅是对艺术的追求,他对家庭、对亲情的认知同样迷茫。

第一段婚姻失败后,张大千似乎并未真正从中获得教训,反而将对家庭的负担转嫁到了他的第二任妻子身上。

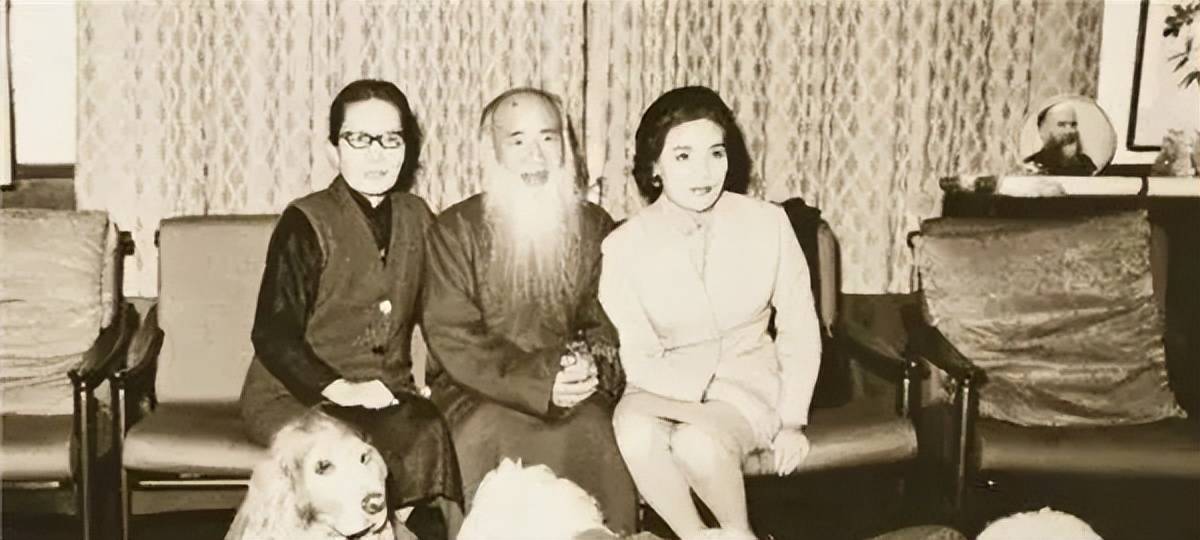

第二任妻子,是张大千女儿的闺蜜——一个年纪轻轻、娇柔却又充满活力的女子。

两人的关系并非一见钟情,而是在张大千多年的艺术生涯中,逐渐发展成了亲密关系。

他对这段婚姻的选择,或许正是想填补家庭的空缺,寻找一个能理解他的生活伴侣。

然而,这段婚姻从一开始就注定了无法圆满。张大千和妻子之间不仅有年龄上的差距,还有精神世界的差距。

这种差距在外界看来或许是激情,但在张大千自己心里,却是一种无法言说的失落。

婚姻中的两个人,一个渴望归属,一个渴望自由,他们之间的矛盾,最终在孩子的成长中暴露无遗。

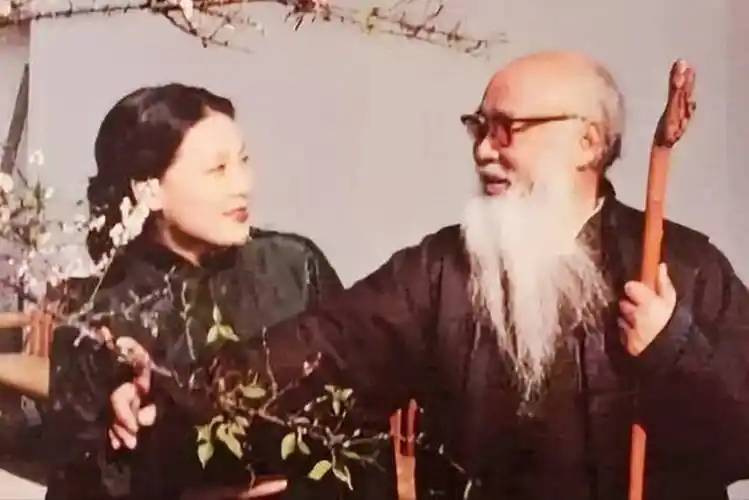

张大千的第二任妻子与家庭生活

张大千第二任妻子刚开始进入这段婚姻时,仿佛带着一颗年轻而热烈的心,她的出现填补了张大千生活中的空白,提供了某种程度上的精神慰藉。

她年轻的身影和无忧的生活态度,对张大千来说是一种新的刺激。

无论是艺术创作上的支持,还是家庭中的温柔,她似乎总能给予张大千一些安慰和陪伴。然而,这段关系的开始就充满了不对等。

作为一位年纪相差悬殊的艺术家,张大千的内心并没有完全从上一段婚姻的伤痛中走出来。

他对新婚姻的期待,在某种程度上,也只是对过去婚姻破裂的补偿。

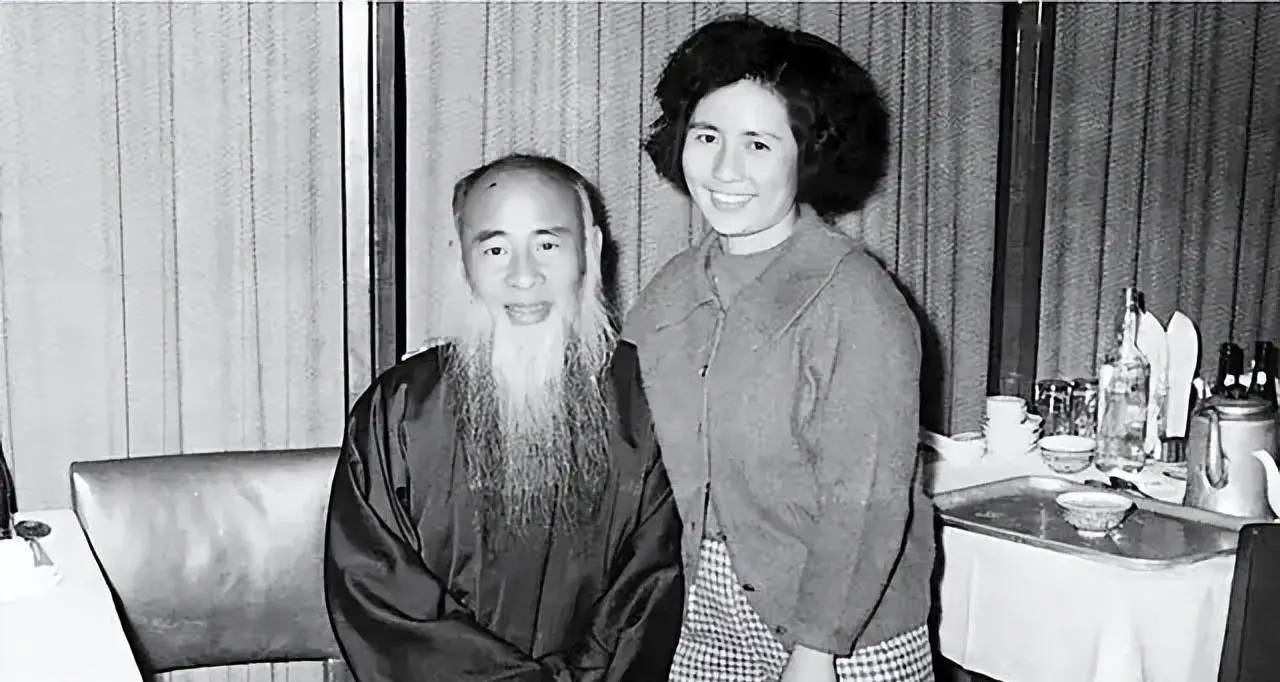

在这段婚姻中,张大千的第二任妻子逐渐显现出她的困惑。

她年轻,心态和张大千相比,天差地别。她更希望拥有一份安稳的家庭,而不是永远在丈夫的艺术创作和频繁的旅行之间消磨时光。

然而,张大千的生活并没有给她这种安定的承诺。两人的婚姻,一开始是充满激情和理想化的,但最终却演变成了一场让人疲惫不堪的妥协和挣扎。

然而,家庭中的矛盾远远没有结束。 两人的婚姻生活并没有随着时间的推移变得更加和谐,反而随着孩子的诞生,问题愈加严重。

张大千的妻子虽然在外界眼中充满活力,但在家庭内部,她逐渐感受到一种深深的空虚。

她与张大千的关系开始有了隔阂,特别是在育儿问题上,二人的意见常常不一致。张大千认为艺术是孩子最好的教育,而妻子则认为孩子需要更多的关爱与关注。

家庭中的不和,最终影响到了孩子的成长。张大千和妻子对于孩子教育的不同看法,成为了二人最难以调和的矛盾。

孩子在这种环境中成长,难以获得父母的关爱和陪伴,而这些深深的裂痕,也悄无声息地影响了孩子的心灵。

悲剧的开始:孩子的成长与家庭变故

张大千和他的第二任妻子并未能为孩子创造一个理想的成长环境。

张大千的艺术生涯让他深陷于自我世界中,而他的妻子虽然年轻,却早已疲于应对家庭中的各种压力。

孩子的成长过程中,父母缺乏有效的沟通和协作,他们之间的矛盾和冲突,直接影响了孩子的心理和情感发展。

孩子从小就生活在这样的家庭氛围中,缺少父母的关爱和关注。

父母时常因为小事争执,情感的疏远让孩子感受到不安全感。作为家庭中的“第三者”,孩子无法明确自己的身份和定位。

张大千希望孩子能够继承自己的艺术才华,但对于孩子的关心更多的是偏重于他的艺术造诣,而非内心的需求。这使得孩子渐渐感到被忽视。

妻子虽然深爱孩子,但在婚姻中的孤立无援让她也无法为孩子提供应有的情感支持

。她开始感到内心的空虚与挣扎,她本能地想要为孩子提供一个健康、和谐的家庭环境,但这种希望很快被丈夫的冷漠、甚至对艺术的极端热衷所压制。

家庭生活的日渐沉闷与无望,使得妻子对婚姻的信任感逐步消失。

“艺术创作不能当饭吃。” 张大千曾经在一次家庭争执中冷冷地说出这句话,而这句话,成了妻子心中的一道伤疤。

张大千似乎对艺术的追求有着无法割舍的执念,甚至到了不惜牺牲家庭幸福的地步。

而妻子则渐渐意识到,这段婚姻中的痛苦并非一时的情感波动,而是一场深刻的错位。

孩子对父母之间裂痕的敏感,也让他开始产生一种叛逆的心理。

失落与矛盾的积累

随着时间的推移,孩子进入青少年时期,他对家庭关系的敏感度愈发强烈。

这个时期的孩子,正处在人生观和价值观形成的关键阶段,但他并未从父母那里获得足够的支持和指导。

父亲对艺术的热爱让他不再关心家庭琐事,而母亲在日常生活中的疲惫与不满,也逐渐暴露出来。两人的无意识冷漠,令孩子对家庭产生了强烈的疏离感。

孩子曾经试图与父母沟通,但每一次都未能得到回应。

他开始用各种方式来表达自己的不满,逃避家庭的束缚,开始沉迷于外界的环境,寻求自我认同。

青春期的他,迷茫、叛逆,但却没有一个能够真正倾听他心声的成年人。他的痛苦在家庭中无人知晓,孤独成为他每日的伴侣。

父母与孩子之间的关系越来越紧张,张大千依然沉浸在艺术的世界中,而妻子则彻底心灰意冷。

她早已意识到,自己不再能够依靠这段婚姻带来任何慰藉,而孩子的困扰,也没有引起丈夫的足够重视。

她的内心已经开始彻底冷却,而这种冷却的情感波动,最终让她对家庭产生了彻底的放弃。

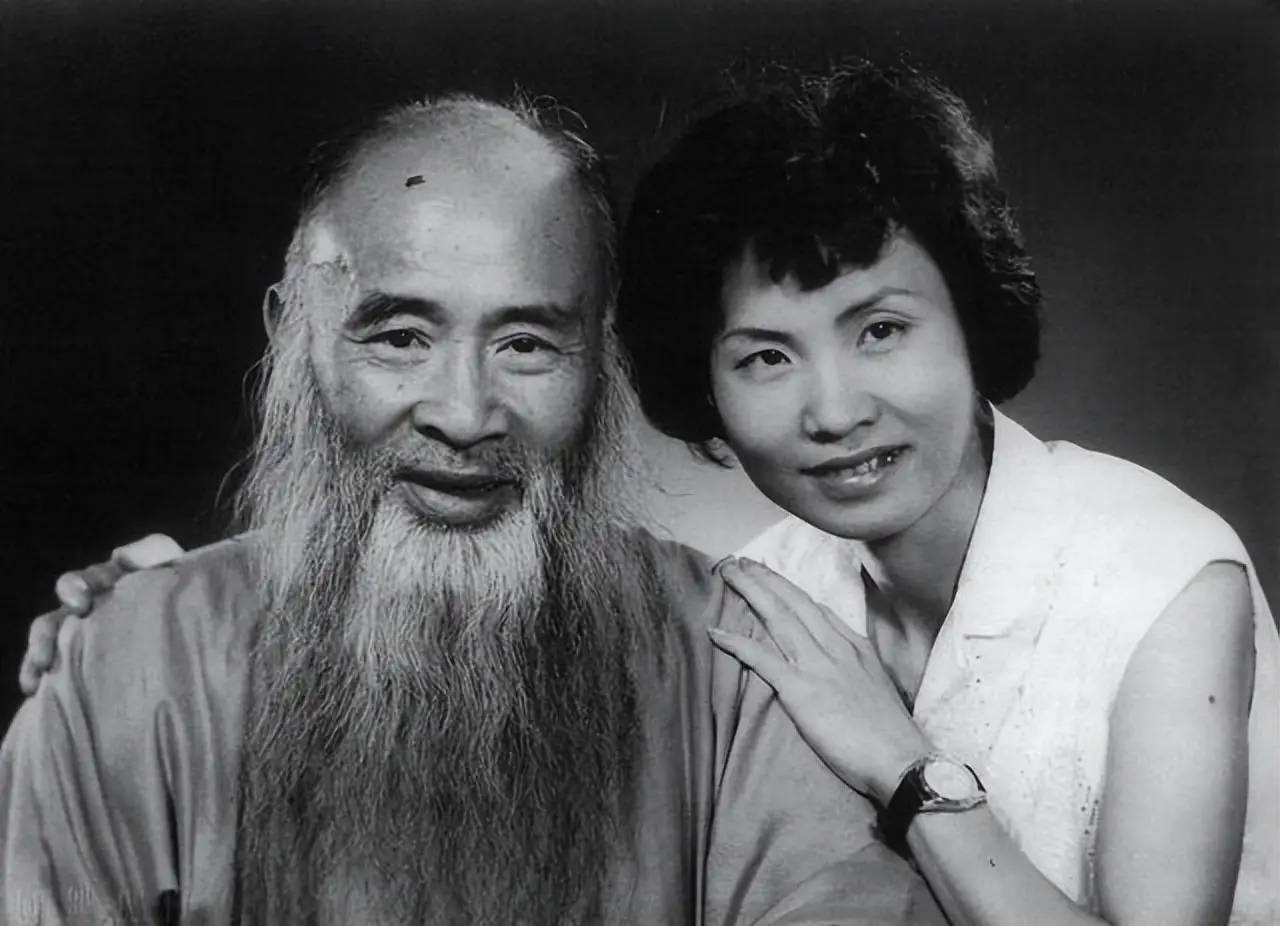

悲剧的结局与反思

孩子的悲剧并没有得到及时的干预,最终,他走向了一个无法挽回的结局。

一次深夜,孩子离家出走,在外面失踪了三天,最后被警方发现死于一场车祸。

消息传来,张大千和妻子都没有表现出外界想象中的悲痛。张大千依然保持着冷静,甚至显得有些麻木;妻子则沉默无言,仿佛早已将所有的情感消耗殆尽。

这一悲剧的发生,带来了全家人深刻的反思。 但遗憾的是,所有的反思都太晚。

张大千虽然在艺术上取得了无与伦比的成就,但他忽视了家庭的责任与对孩子成长的关怀。

他的艺术天赋并没有给家庭带来真正的幸福,反而成了裂痕的加深剂。

妻子对于家庭的无力感,也让她无法给予孩子所需的情感支持,而这最终演变成了无法承受的悲剧。

回顾张大千的一生,他的艺术成就无疑是辉煌的,但他也为此付出了巨大的代价。

艺术与家庭,理想与现实,激情与责任,这些永远是艺术家生活中无法避免的冲突。

在这一过程中,张大千作为父亲与丈夫,深深感受到自己无法兼顾的困境,而他的孩子,成为了这段家庭悲剧中最无辜的牺牲品。

孩子的悲剧结局,也让人不禁反思:父母的忽视、家庭的冷漠,究竟能给孩子带来多大的心理创伤?

在追求个人理想与家庭责任的抉择中,是否存在一种平衡的可能?

张大千的故事,虽然是一段历史,但它所揭示的家庭矛盾和人性痛苦,却是每个家庭都有可能面临的现实。