杂技剧:不同艺术形式的化学反应

|

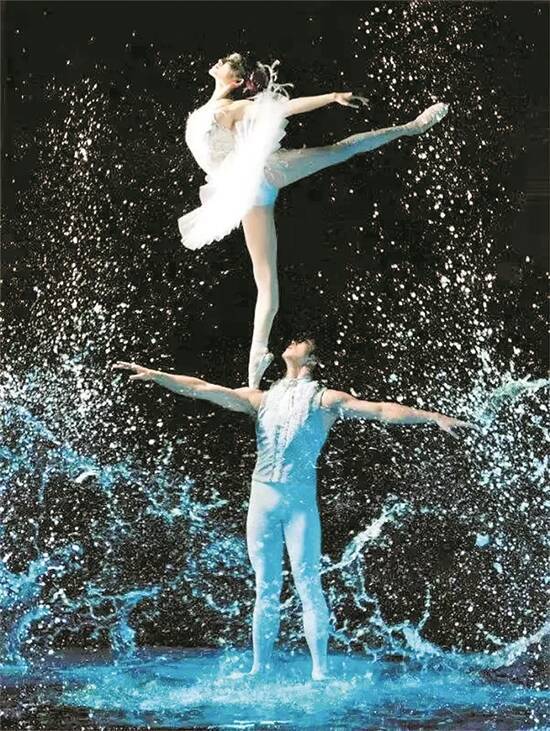

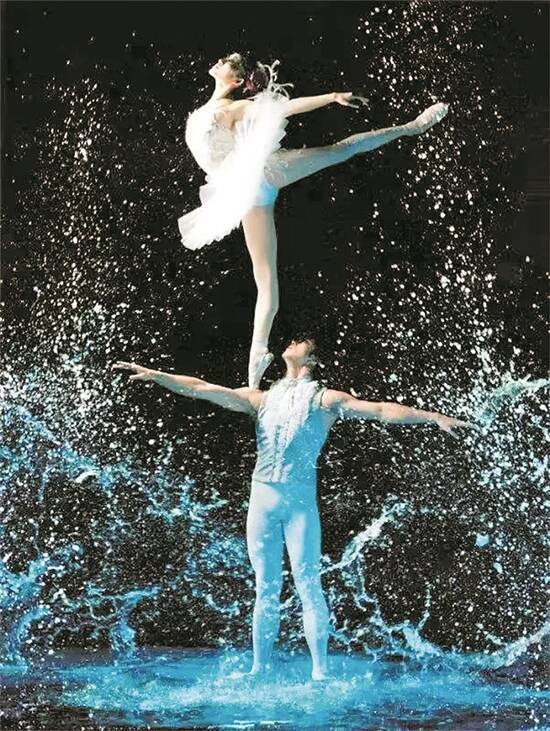

杂技剧《天鹅》剧照 |

□马硕

由广州市杂技艺术剧院创演的杂技剧《天鹅》,有一条清晰的演变脉络,即从吴正丹和魏葆华的“对手顶”节目《肩上芭蕾》,到杂技剧《天鹅湖》,再到杂技剧《化·蝶》,乃至呈现在观众面前的《天鹅》。它书写了一群芭蕾舞演员逐梦的现实故事,触及到了剧中人物所面临的“肩上起舞”困境。在演员的表演中,梦境与现实、戏谑与严肃、退却与坚持在舞台时空中得到了完美的展现。

在舞台上,《天鹅》最成功的一点是把芭蕾与杂技的综合发挥到极致。观众既能在剧中欣赏到芭蕾舞特有的优美动作与演员的体态,也能体味到软钢丝、空竹、柔术、蹬人、顶技、高空、抖杠、颠球、抛帽等中国传统杂技的独特魅力。在最后的“肩上芭蕾”一幕,两种不同的艺术形式实现了神奇的化学反应,不仅探索出跨界艺术的边界,同时也给观众带来了极强的审美感受。

在全球性的文化语境中,天鹅具有纯洁、高贵的象征含义,而中国文化传统更是为之赋予了努力、团结、牺牲、奉献等丰富内涵。《天鹅》讲述的奋斗不止于个人迷茫和彷徨后的选择,更着重强调了个体背后的集体依托力量,没有一只美丽的天鹅不需要经历蜕变,也没有一只天鹅能在孤军奋战中飞向顶峰。以吴正丹为原型的羽梦在幼年时对天鹅的喜爱仅限于美好的想象,训练的嘻哈呈现出少女不谙世事的内心,直到同伴的成长、教练的鞭策以及初试锋芒的失败,才使羽梦在梦中觉醒,同伴宇恒不忍心看见美丽的天鹅梦破,给予了羽梦及时的安慰与鼓励,从而强化了她的个人信念。因此,《天鹅》对杂技艺术现实表现的探索,使得主人公羽梦的情绪并未沉浸于忧伤与灰暗,而是具有了迎难而上的现实质感。

优秀的文艺作品往往是对现实的反映,舞台上的“小切口”实际是广泛生活的真实写照。新时代的艺术创作,要求创作者既能把握住时代脉搏,也能充分且合理地利用技术手段凸显作品的文化视野。

《天鹅》讲述新时代中国杂技人的奋斗故事,这个故事要讲得好,既需要从文化视野出发促成不同文化类型的交流与对话,同时也需要通过技术为这种对话提供可能性。为了表现这种求索过程的复杂与艰难,现代科技手段提供了很大的助力。

总之,在《天鹅》中,演员表演、舞台设置、背景展现,等等,熔铸于一炉,迸发出奇妙而引人入胜的艺术魅力。