中国最后一位状元试卷真迹,优美工整,犹如印刷体,让现代人汗颜

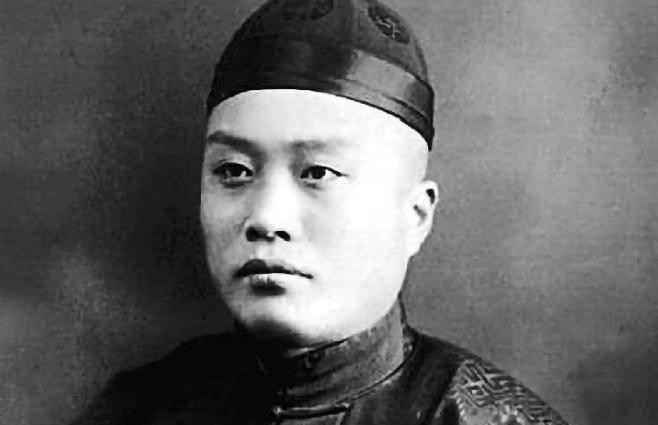

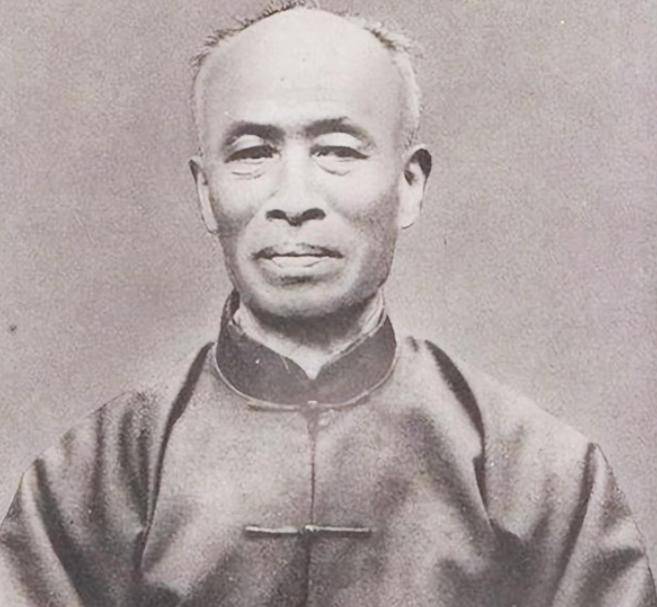

1944年,在河北保定的一个小村庄里,一位年逾七旬的老人悄然离世。这位老人一生历尽磨难,最终在悲愤中结束了自己的生命,他便是中国历史上最后一位状元,刘春霖。

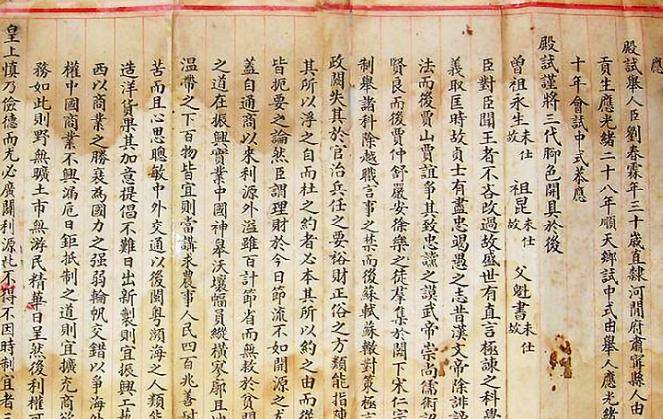

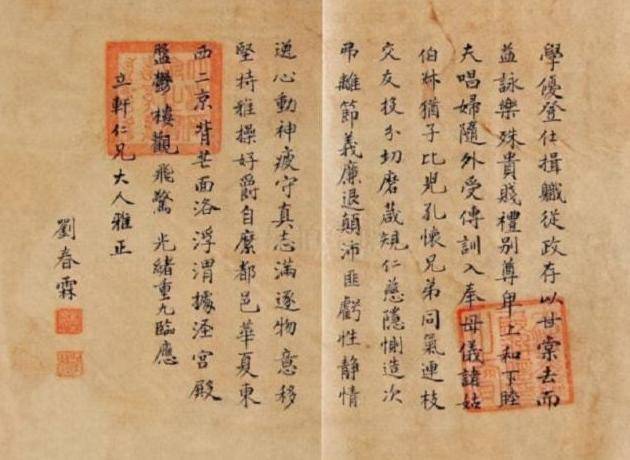

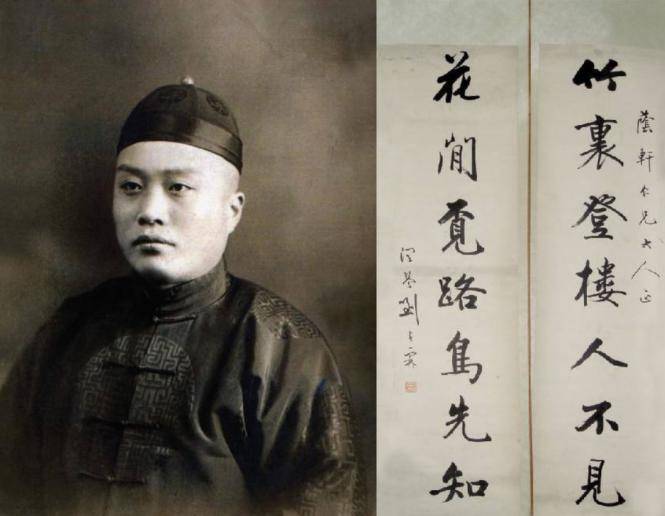

刘春霖的试卷如今天仍被保存下来,字迹清秀,工整得近乎完美,宛如印刷体一般,令人叹为观止。仔细端详这些字,仿佛能感受到当年他挥毫洒墨时的专注与心境。这一切让人不得不感慨,身为状元的他应当风光无限,何以最终落得如此凄凉的结局呢?

刘春霖出生于一个普通的农民家庭,家境贫寒。尽管如此,他的父亲凭借努力在济南谋得了一份衙门工作,而他的母亲也成为了知府家的佣人。两位长辈虽辛勤工作,却少有时间照料刘春霖的成长。因此,当刘春霖即将五岁时,父母决定将他托付给大儿子和儿媳,在保定生活并接受教育。

年幼的刘春霖便展现出对学习的浓厚兴趣,他在短短三年内便能熟练背诵许多经典文章,这令照料他的哥嫂大为惊讶。于是,他们和远在济南的父母商议后,决定将他送往保定的莲池书院,那里是当时颇具声望的学府。进入书院后,刘春霖如鱼得水,专心致志地钻研诗文,功课上也没有丝毫松懈。

院长吴汝纶见他才智过人,十分喜爱这位勤奋好学的小孩,开始重点培养他。刘春霖就在莲池书院度过了十几年的时光,在那里汲取知识、陶冶情操,为未来的科举之路打下了坚实的基础。

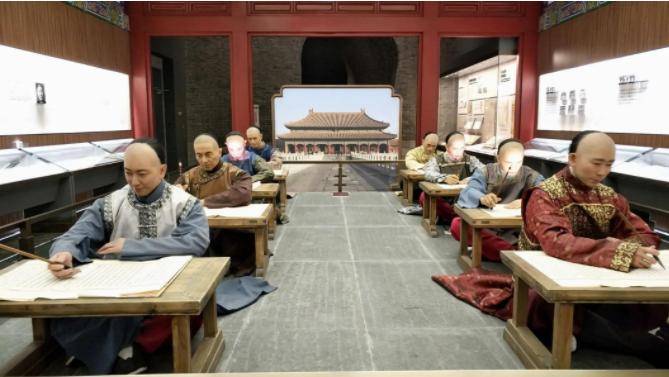

随着家人的鼓励,刘春霖参加了科举考试,并最终成功进入了殿试环节,这一突破让整个刘家都为之震惊。然而,殿试的过程更为戏剧化,值得一提的,是慈禧太后在审阅考卷时所做的决定。

当时,与刘春霖同场竞争的学子中,有一位来自广东的朱汝珍,他的文章得到了慈禧的赞赏,但当她看到朱汝珍的名字时,忽然想起了曾与珍妃的往事,心中一阵愤怒。她不仅对朱汝珍心生不满,甚至对广东籍的学子产生了偏见,认为他们可能会受到地方官员的影响,威胁到她的统治。于是,慈禧便决定忽视朱汝珍的才华,转而关注其他学子的文章。当她看到刘春霖的作品时,不仅被其字迹和文采打动,还认为他的名字“刘春霖”象征着吉祥,恰好符合她对吉兆的渴望,于是便毫不犹豫地宣布他为状元。

作为当年“吉兆”般的状元,刘春霖获得了极高的期待,并被授予翰林修撰的官职。仅仅一年后,他便被派往日本留学,赴日深造。在两年后归国后,他致力于为社会贡献自己的力量,先后担任了福建和北洋学校的文学指导。

辛亥革命爆发后,刘春霖又成为了袁世凯的内史秘书,参与文学事务,并在内政日益混乱的时局中,继续在国务府担任秘书长的职务。一次,山东举行了祭孔大典,场面庄严且礼节繁琐。由于当时的国务大臣有其他要务,便将主持大典的重任交给了刘春霖。

这一大典让刘春霖获得了广泛的赞誉,众多文人雅士都对他为人谦和、礼仪得体,主持仪式井然有序称赞不已。大典后,他的名字频繁出现在报纸上,人们纷纷称他为名副其实的状元。回到北平后,刘春霖迅速得到了政界的青睐和提拔,似乎前途光明。然而,事情往往不如人愿,刘春霖很快引起了某些高级官员的注意,他们希望借助他的影响力为自己谋取利益。

尽管如此,刘春霖从未屈服于权力的诱惑,他始终坚持独善其身。渐渐地,他的孤高态度引来了某些官员的嫉恨和打压。面对国内的政局混乱,刘春霖选择辞官南下,前往上海。到了上海后,他潜心研究学问,收藏古籍,资助学子,并且因此获得了广泛的好评。

然而,随着年岁的增长,刘春霖依然时常怀念故土,最终回到了北平和家人团聚。不久后,刘春霖就接到了旧日同僚王揖唐的来访,王揖唐曾是他留学日本时的同窗,凭借这一关系,王揖唐试图说服他出任伪满洲国北平市长一职。但当刘春霖听到王揖唐的提议时,他愤怒至极,与王揖唐大吵一架,双方不欢而散。

随后,日伪当局屡次邀请刘春霖担任教育局长等职务,他均以健康问题为由婉拒。刘春霖在这段时间里虽然处于日军的压力之下,却依然没有屈从于日本侵略者。与此同时,他听闻黄河水患灾民流离失所,于是出资帮助数百户灾民定居内蒙古,并创办学校,资助学生。刘春霖因此赢得了越来越高的声望。

然而,王揖唐依然心怀怨恨,借着日军的势力企图再次迫使刘春霖为日伪效力。刘春霖坚决拒绝,这引发了王揖唐的愤怒。第二天,王揖唐派兵侵入刘家,将其家人赶上街头,并洗劫了刘家。刘春霖和家人被迫流离失所,他本人也被关进了监狱,饱受折磨。

经过一番努力,刘春霖的家人筹集了巨款,最终将他赎回,并夺回了家园。然而,长年累月的折磨和打压令这位曾经的状元身心俱疲,最终他在1944年含泪离世。

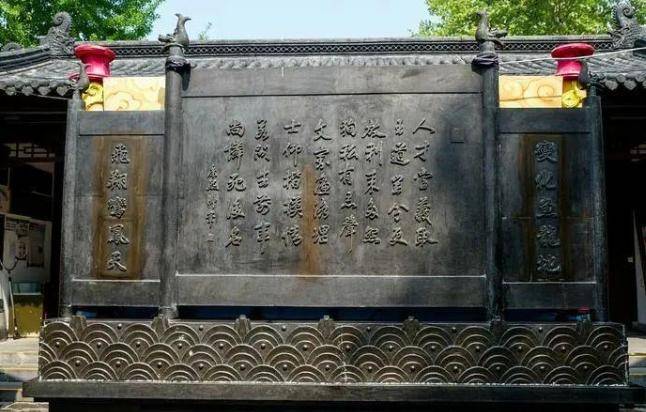

为了避免日伪的进一步迫害,刘春霖的家人将他的遗体悄悄葬在了保定老家。此后,保定以及各方人士为他收集整理了事迹,并在莲池书院的墙壁上镌刻了他的名字,河南博物馆也保存了他的考卷,供后人瞻仰。刘春霖虽然身逢乱世,却始终坚守自己的道义与尊严,他的一生可谓正直坦荡,令人感慨万千。