原创 13个品牌获评“2025贵州餐饮标杆”:去茶山、贵厨、私淑蚝鲜生等

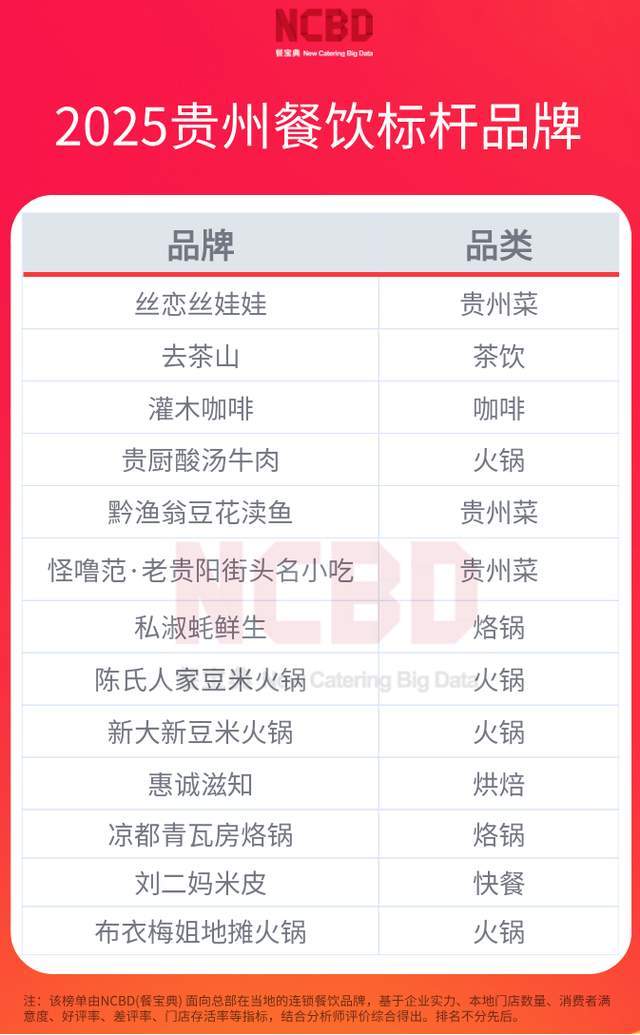

近日,餐饮大数据研究与认证机构NCBD(餐宝典)发布“2025贵州餐饮标杆品牌”榜单。榜单面向总部在当地的连锁餐饮品牌,基于企业实力、本地门店数量、消费者满意度、好评率、差评率、门店存活率等指标,结合分析师评价综合得出。

经过评审,最终共有13个品牌上榜,分别是:丝恋丝娃娃、去茶山、灌木咖啡、贵厨酸汤牛肉、黔渔翁豆花渎鱼、怪噜范·老贵阳街头名小吃、私淑蚝鲜生、陈氏人家豆米火锅、新大新豆米火锅、惠诚滋知、凉都青瓦房烙锅、刘二妈米皮、布衣梅姐地摊火锅。

1 丰富多彩的贵州餐饮

1986年,一部全面介绍贵州的4集宣传纪录片《多彩的贵州》拍摄完成,这是“多彩贵州”的概念首次被提出来。自2005年以后,经过十多年的持续打造,“多彩贵州”已成为贵州最具影响力的文化品牌和文化符号。

“多彩贵州”的具体体现,首要在于它的自然景观和民族文化的绚丽多姿,吸引到了全国乃至世界各地的人,进而它的饮食文化和餐饮业态也格外丰富多彩。据餐宝典观察,贵州餐饮的丰富又具体体现在以下几个方面:

一是食材丰富。独特的地理地貌加上多民族文化,使得贵州拥有许多别具特色的食材,如折耳根、鱼酱酸、毛辣果等。

二是口味丰富。贵州的口味以酸、辣为主,其中近两年火出圈的酸,也分不同的种类,主要可分为红酸(番茄发酵)和白酸(米汤发酵)。相比川菜的麻辣,贵州酸辣更注重层次感,兼具解腻与开胃功能。

三是烹饪方式多样。例如烙锅是贵州一种很有特色的烹饪方式(也是地方名小吃),近些年在此基础上又兴起了一种新模式——私淑蚝鲜生开创的“鸡汤生蚝烙锅”,将鸡汤生蚝火锅与烙锅两种美食相结合,利用特制的双层(或三层)烙锅,底层用来烙制各种食材,上层用来制作鸡汤生蚝火锅,“一锅两吃”。

四是菜品种类丰富。在贵州,你能吃到酸汤鱼、肠旺面、豆米火锅、牛瘪火锅、丝娃娃、烙锅等等,种类繁多,令人目不暇接、流连忘返。

因此,本次上榜的13个品牌,也能分属7个品类,反映了贵州餐饮业态丰富,并且不同业态都能跑出优秀品牌。

2 贵州餐饮在走红

在国内的餐饮版图上,贵州餐饮很长时间都没有什么存在感。不过近两年,随着“酸汤”出圈,贵州餐饮开始受人关注了,在贵州省外包括一线城市,以“贵州”为招牌的餐饮店渐渐多起来。

对于贵州餐饮的走红,餐宝典分析师认为主要有两方面原因:

首先自然是“酸汤”成了大热门,并且快速“走出去”了。2023年,酸汤锅底在火锅品类中热度仅次于牛油锅底;2024年,海底捞推出雷山酸汤锅,带动雷山鱼酱酸年订单超300吨;此外,九毛九推出了专门定位贵州酸汤火锅的子品牌“山外面”,袁记云饺甚至Manner咖啡都推出了酸汤产品,酸汤一时成了流量密码。

利好之下,贵州本地的餐饮企业纷纷开始向外拓展。如贵厨酸汤牛肉今年4月在深圳开出首店;陈氏人家豆米火锅今年2月进京,现已在首都开出3家店;今年1月,去茶山广州首店在天河路商圈的天环广场开业。

其次是大量外地人涌入贵州,让贵州本地餐饮被传播、被认识的机会大大增加。贵州的文旅其实一直都很坚挺,既有黄果树瀑布这样的基本盘,也有“村超”“村BA”的给力加持。饶是如此,贵州的文旅收入在2025年依然看涨。以贵阳为例,今年“五一”假期,南明区累计接待旅游人数排名全市第二,同比增长34.2%;旅游收入排名全市第一,同比增长37.1%,涨幅巨大。

随着游客蜂拥而至,本地优秀的餐饮品牌也开始享受口碑的红利。仍以今年五一为例,私淑蚝鲜生的几家门店,无不大排长龙;贵厨酸汤牛肉的多家门店,晚高峰排队时长则都超过4个小时。

本地餐饮出来,外地游客进去,这一场“双向奔赴”促进了贵州餐饮的走红。

3 贵州餐饮走出去的难点

贵州餐饮在走红,不过这种“红”仍处于初级阶段,远远没有达到川湘菜那种级别,跟云南菜比也有较大差距。

细看目前的贵州餐饮,走红的更多是贵州餐饮元素(如酸汤),而不是贵州菜。市面上还很难找到一个令人耳熟能详的贵州菜品牌,贵州餐饮现在也没有一个真正意义上的全国性品牌。

是什么阻碍了贵州餐饮的外拓?贵州餐饮走出去的难点何在?

餐宝典分析师认为主要有如下几点:

一是本地颇具特色的食材、菜品,外地人接受起来有难度,例如折耳根、牛瘪火锅、丝娃娃、烙锅等。

二是标准化难度较高。如酸汤发酵依赖自然环境与手工技艺,要保证风味一致性,其标准化难度较高,进而导致规模化受阻,二者相辅相成。这次上榜的13个品牌中,在贵州省外开店最多的是茶饮品牌“去茶山”,接近30家,有6个品牌的门店全部集中在省内。

三是供应链与人才短板待解决。这一定程度上与当地的经济发展水平相关。

由于以上原因,贵州餐饮品牌即便外拓,更多也仅限于周边地区,如成都、重庆等。

4 贵州餐饮的发展方向

在贵州的省会贵阳,经常可以看到开业超过10年的老店,这一点跟其他城市有很大不同。也许等到贵州餐饮进一步发展起来,行业竞争变得激烈了,情况会有所改变。

贵州餐饮接下来的发展,可以有三个方向:

一是培育头部企业,支持企业的技术升级、管理升级与供应链建设;

二是强化“贵州酸”的标签,并将酸汤赛道进一步细分,开发酸汤预制菜等快速普及市场;

三是与贵州文旅深度融合,充分利用本地的各种自然和人文景观、文体活动,开发沉浸式餐饮体验项目,并借助短视频和AI,传播本地的特色餐饮制作技艺与饮食文化。

贵州餐饮犹如一块待开垦的处女地,底蕴深厚、丰富多彩,而且未来可期。