捡到冰雹?北大拿玛瑙和你换

编者按

最近,冰雹与其伴随的大风天气在我国多地频发。在全球气候变暖的背景下,类似冰雹这种极端灾害天气的频率与强度如何变化还是一个未解难题。

自2021年起, 北京大学物理学院张庆红教授课题组发起了“冰雹换玛瑙”的长期活动,邀请公众通过收集冰雹,参与科学研究活动,每一位公众的参与都可以帮助科学家理解冰雹在云内的增长机制,进而帮助提高冰雹的预报水平,减少国家和民众的经济损失。

这是真的!这项征集活动仍在进行中!

如果您身边发生了冰雹事件,如果您对冰雹追踪计划感兴趣,可以了解详情。

截止目前,课题组得到了63位朋友的帮助。5月9日,课题组用征集到的冰雹做出的最新研究成果正式发表。

课题组最新研究成果

这是北京大学物理学院张庆红教授领导的冰雹项目团队面向公众收集冰雹的第九年。由于冰雹天气在小尺度范围(通常为几公里)内来去迅速(持续时间通常在10分钟以内),目前常规的气象观测网难以捕捉其快速变化,同时冰雹形成的微物理过程复杂,使得我们对冰雹天气的预报难以做到定时、定点和定量。因而,张庆红教授领导的冰雹研究小组开展了“猎雹行动”,自2016年起将公众纳入项目,通过收集全国范围内新降落的冰雹来协助研究。作为世界气象组织开展的公民科学项目的一部分,该项目在九年内已成功收集了来自全国各地的冰雹样本,北至黑龙江,南至广西、贵州,西至西藏,东至东南沿海的山东、浙江、江苏、福建等诸多省份。

张庆红教授在美国气象学会年会上向参会代表介绍HI-Weather项目(即“猎雹行动”)

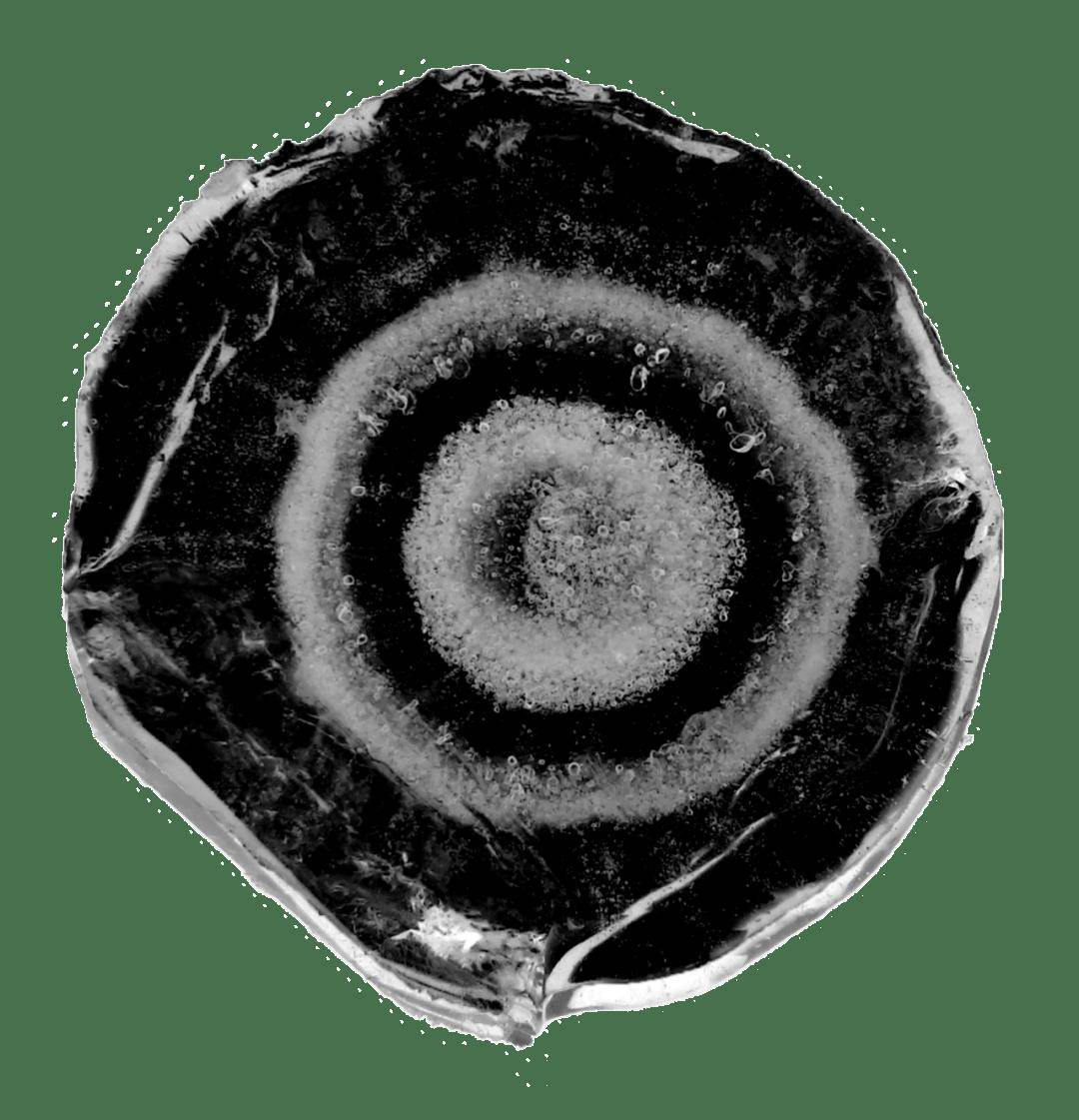

在项目团队自主运营的“冰雹课题小组”这一公众号上,自2021年发起了“冰雹换玛瑙”的长期活动。张教授分享道,这一创意灵感源于 “自然界万物皆独一无二” 的理念:正如俗语所言 “世界上没有两片相同的雪花”,同样,没有两颗完全相同的冰雹或玛瑙。在冰雹的实验过程中,常常将冰雹表面清理干净后作切片处理,其内部透明与不透明的交替形状恰似切割后的玛瑙切面。项目团队在推广时,将冰雹与玛瑙的形成巧妙地类比,两者都经历了挑战重重的自然历程,最终成为独一无二的存在。赠予的玛瑙钥匙扣不仅是谢意,更让公众在日常生活中能直观感受这份自然奇迹的关联。

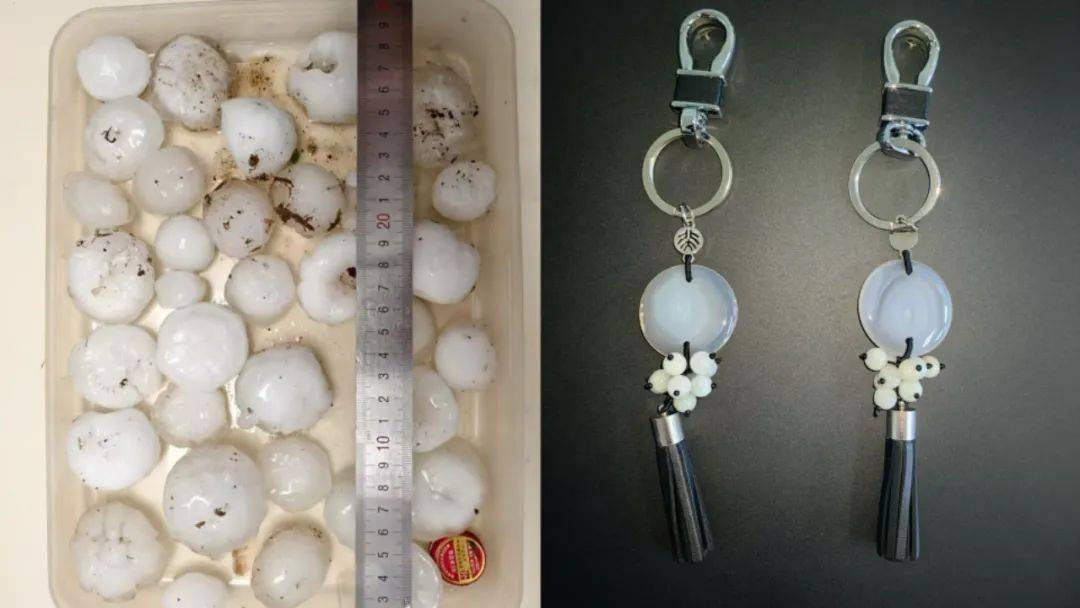

冰雹横截面

研究人员为公众参与者所提供的“玛瑙”礼品

冰雹风暴过后,在安全的环境下,研究人员要求参与者使用一次性手套或保鲜膜挑选至少15颗大小各异、相对洁净的冰雹,并立即将其存入冰箱冷冻层。参与者还需记录冰雹落地的具体时间和位置。除了提供清晰的文字说明指导公众如何参与外,团队还制作了简洁的视频,演示如何在不直接触碰的情况下采集新鲜洁净的冰雹样本。

在参与者发起联系后,研究团队会尽快携带便携式冰柜前往现场采集样本,根据地理位置需要,采用飞机、火车或汽车等不同交通方式赶赴现场。为了避免同位素交换和化学污染,研究团队会将冰雹转移到真空密封袋中,并在分析前储存在-25°C的冰箱中。

研究人员所提供的演示视频截图

用以接收冰雹样本的移动冰箱

采集的冰雹样本在实验室中被用于研究其形成过程以揭示生长机制,因此冰雹越完整越好。

该课题组成员、北京大学物理学院大气与海洋科学系博士研究生林翔宇表示,“截至目前,‘冰雹换玛瑙’的活动得到了63位朋友的帮助,他们收集的冰雹帮助我们确定了冰雹中的可溶离子、不可溶颗粒物和同位素组成。根据这些组分随冰雹半径的变化,我们推断雹暴内的气溶胶来自局地,并反演了单颗冰雹的生长轨迹。我们还拟合了冰雹内不同种类颗粒物的谱分布,尽管存在不确定性,但可以应用于未来天气和气候模式中的微物理参数化方案,这些研究成果已经发表。新的科学发现离不开大家的帮助,今年,我们再次恳请大家参与我们的冰雹追踪计划,帮助我们收集冰雹。”

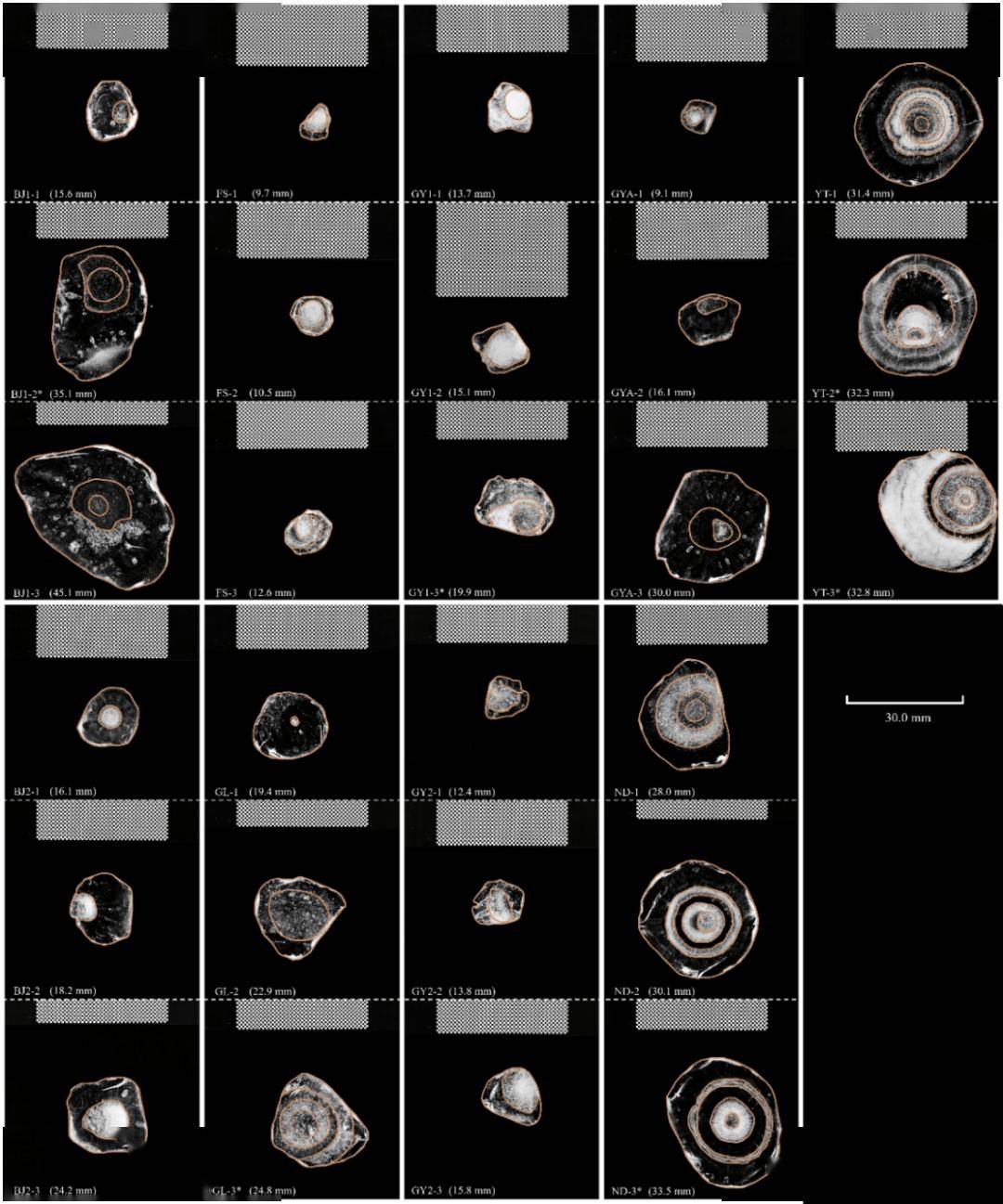

研究人员所收集到的冰雹样本

研究人员同参与公众合照

研究人员同参与公众合照

每颗冰雹都是独一无二的,在形状、成分、颜色和透明度上差异显著。即使部分样本因当前条件(如体积过小)无法使用,研究人员仍会精心保存剩余的冰雹。未来课题组还会将这个科学项目进行下去,希望能多收集一些以前没收集过的地区的冰雹样本,并且希望能将现在的冰雹收集起来后留存一部分给后人。因为他们相信,随着先进设备和技术的发展,未来这些样本可能会像DNA证据破解众多旧案一样,被解密出关键信息。正如林翔宇同学提到的:

因为我们在研究气候变暖对冰雹的影响的过程中发现,要是有留存的上个世纪或是哪怕这个世纪初的冰雹能够进行研究就好了,但实际上根本找不到,所以我们想从自己做起,给后人留一些冰雹,等以后有了更好的分析手段、更先进的实验方法再去更深入地研究。

冰雹内部交替出现的透明和不透明生长层

此前,相关研究已基于采集的冰雹样本取得进展,并发表了三篇论文:《中国北方和西南地区冰雹中的水溶性离子》《冰雹的化学成分:追踪深对流中冰雹轨迹的证据》《气溶胶对冰雹可预测性的显著贡献》。

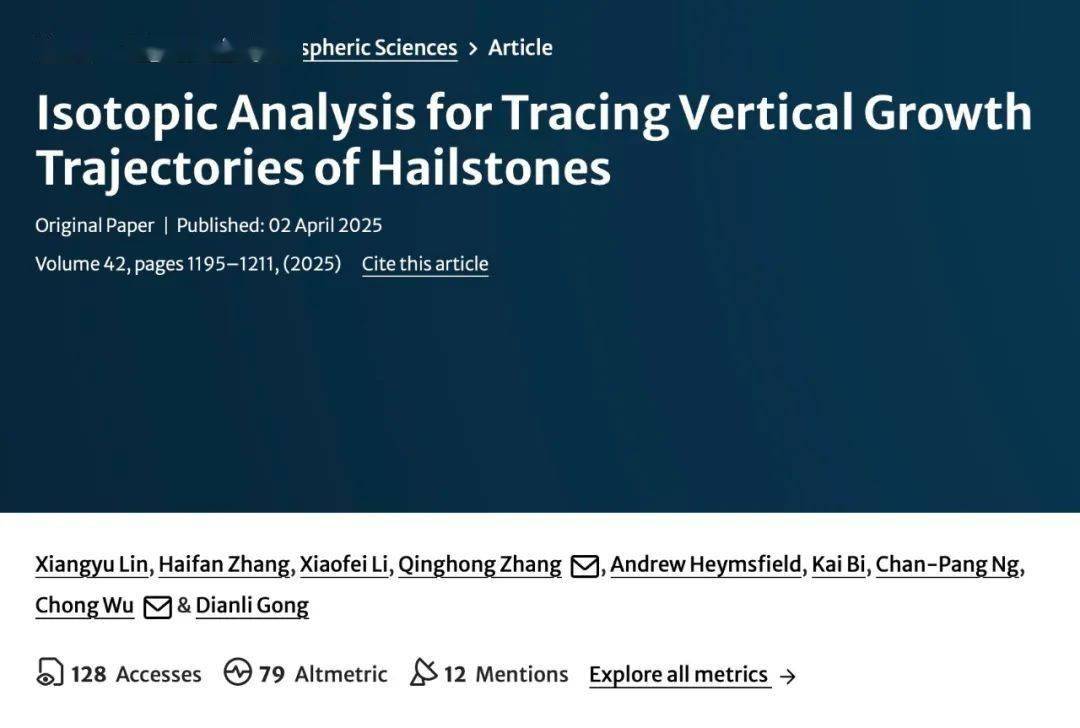

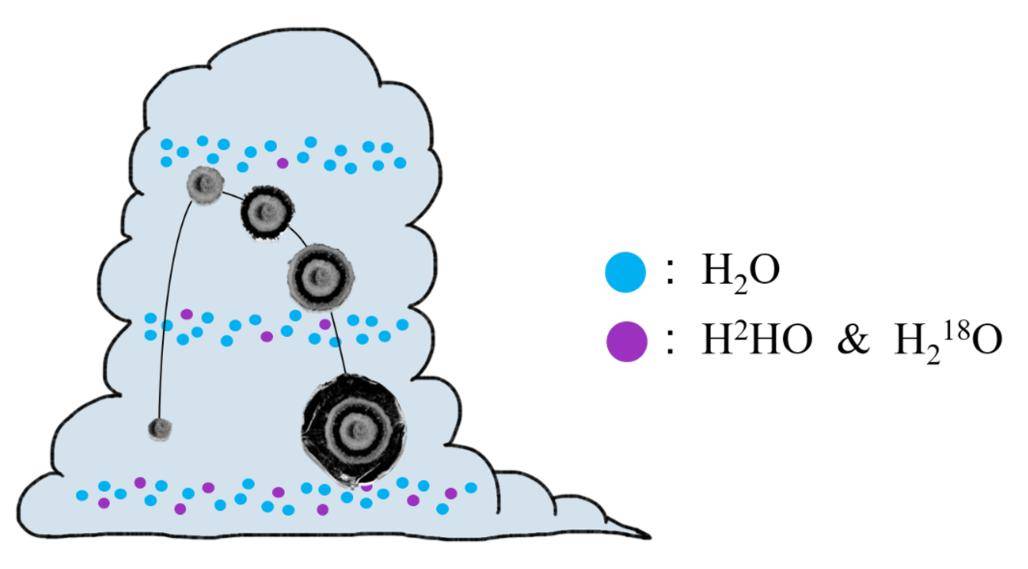

在《大气科学进展(英)》(Advances in Atmospheric Sciences,简称AAS)这一代表中国大气科学领域学术最高水平的英文期刊上 ,林翔宇同学于今年发布了关于所集得冰雹的最新研究成果《追踪冰雹垂直生长轨迹的同位素分析》。传统理论认为冰雹内部交替出现的透明和不透明生长层产生于冰雹在云内上下往复运动的循环增长过程。但冰雹风暴内的强对流环境阻碍了冰雹增长轨迹的直接追踪,使得这一理论缺少直接观测的验证。

在北京大学张庆红教授的指导下,联合西北大学、中国气象科学研究院、北京市人工影响天气办公室、山东省人工影响天气办公室以及美国国家大气研究中心,利用冰雹内部生长层的稳定同位素(2H和18O)特征,成功反演了来自中国不同地区27颗冰雹的垂直增长轨迹。

冰雹增长过程中记录了不同高度的同位素组分信息

该研究的核心发现在于:其一,冰雹增长主要发生在-10℃至-30℃的“最佳温度区”,该温度层过冷水含量丰沛且温度适宜碰并增长的发生;但雹胚形成温度存在显著差异,同冰核的性质具有一定关联,其最高形成于-8.7℃,最低为-33.4℃。

其二,垂直方向上的上下循环增长并不是冰雹变大的唯一方式。在此次研究所涉及的27颗冰雹中,呈现了4种垂直增长模式:水平(3颗)、下降(10颗)、一次上下(13颗)和循环增长(1颗)。冰雹中交替出现的透明与不透明生长层并不意味冰雹在垂直方向一定经历了循环往复的增长过程,而更可能源于冰雹在水平方向上穿越了对流云的不同区域。

其三,上升增长更能够孕育大冰雹。直径大于25mm的大冰雹通常需要经历显著的上升运动过程,而较小冰雹则通常直接下落。这种向上的增长过程使大冰雹能够在“宜居带”内停留更长时间,从而捕获更多过冷水滴,最终达到更大的尺寸。

在未来的研究过程中,张庆红教授团队希望能够扩大样本容量:通过大量冰雹样本的同位素分析,得到更具统计意义的结论。此外,融合化学成分分析:结合冰雹不可溶颗粒物化学成分检测,弥补深对流云内冰核直接观测的缺失,构建新的冰核冻结参数化方案。

而在应用方向上,林翔宇同学强调“我们的最终目标是减小冰雹对民众造成的灾害,所以我希望能将研究-预报-应急措施这个完整的链条发展得更完美些,让研究成果不止停留在发表论文上,而要最终应用于实际、造福于民众”。

问 答 环 节

👇 👇 👇

Q1

目前收集到的冰雹样本最大有多大?

目前研究团队自己收到过的最大的冰雹直径在70mm左右。但是事实上,在这个世界上其他地区存在直径更大的冰雹样本,比如说我们和美国国家大气研究中心有一些交流合作,曾收到过当地冰雹样本的一比一打印模型,其直径大约在20cm。

Q2

在实际生活中,多大的冰雹开始具有破坏性?

冰雹的破坏性跟它的直径呈指数增长的关系。一般研究中以25mm作为分界线,我们认为直径大于25毫米的冰雹已经能造成危害了。而直径较小的冰雹,如黄豆粒儿大小的冰雹,除非数量特别多,否则大多数时候对正常的生产生活所造成的影响不大。

Q3

冰雹在多高的天空中形成?

首先来讲在不同的风暴里,温度随高度分布是相差很大的。如果给一个大概的参考区间,冰雹增长的最佳温度区间为零下10°到零下30°,与之对应的距地表高度大概在5.5-9.5km的区间内。同我们日常所熟知的飞机巡航高度(平流层底部9-12km)及降雨高度相较,冰雹的形成高度要高于降雨的形成高度,低于飞机巡航的高度。在这个高度区间内,冰雹具有可供增长的低温和过冷水的环境。

Q4

冰雹的分布范围是否有一定规律?

俗话说“雹打一条带。”我们看到的冰雹降落的地区,通常呈长条带状。冰雹,实际上是在最强的对流中心才可能产生。而对流中心的区域其实是很小的,在一个云团中某一时刻能产生冰雹的区域,其实只有中心很小的一块。在某一个时刻下冰雹的区域不会太大,但是对流云整体是在移动的过程中。比如说在北京地区更多的是由西向东,或者说由西北向东南这样一个移动路径,那这个对流中心的移动路径,相当于我们可以看到的冰雹条带就呈西北-东南走向分布。

来源 |北京大学融媒体中心、北京大学物理学院

采写 |张雨轩

图片 |受访者提供

排版 | 卫雅伦

责编 |王嗖嗖

<<左右栏目>>