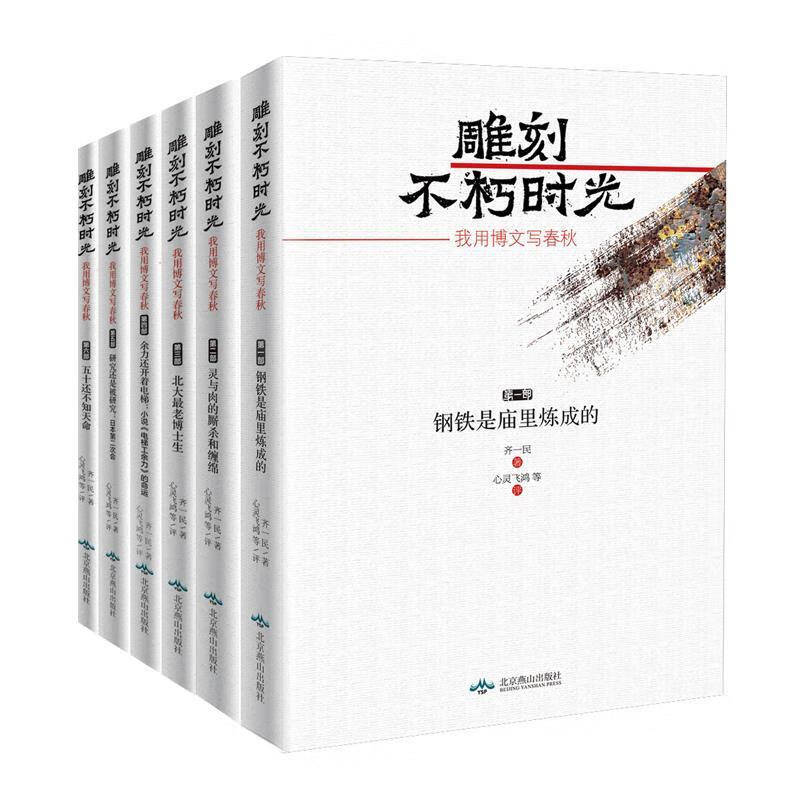

齐一民《雕刻不朽时光》第一部《钢铁是庙里炼成的》(5)谁会出卖我的藏书(2006-11-11)

(5)谁会出卖我的藏书(2006-11-11)

昨晚到首都剧场看了一场越剧,是由王旭烽编写、茅威涛主演的《藏书之家》。说的是宁波“天一阁”的故事,不过,剧中的故事,按说明书里明确说明的,是纯属虚构编造的。

编造的故事有时反倒格外地真实。

天一阁的阁主——范容,为了收藏李贽的那本《焚书》,不惜——卖了家里的百亩良田,而且还嫁走了他本来特别喜欢的嫂子(他兄长在抵抗清军的战斗中英勇牺牲),他为了收藏名人的手稿,真可谓豁出去了。我本人大力收集他死了几百年以后,名人们写的书,可叹,我那本《永别了,外企》的手稿,至今,躲藏在自家房屋的角落,那般地无人问津外加冷冷清清。可见我的书稿比李贽的《焚书》还更有那么点——生不逢时。

我也喜欢藏书。首先藏的是,齐天大写的书;其次藏的是,那些别人不大好找的书,比如说,《红楼梦》后四十回的——原稿。还有一些不大引人注意的,就是被秦始皇焚书时,没烧干净的——那些竹简的余灰。那更算书了吧。

开始说正经的了,我上个月还真收录了物超所值的书——民国十九年出版的一本法国人写的比较语言学方面的小集子,是刘半农译的,原主人是在1949年购买的。那是中华人民共和国成立的那一年,因此那本书上,还残留着当时的新鲜气息。那本书的主人之所以把它——连同几十本带着尘土的旧书,白给了校图书馆内的小书店的主人,那主人又像处理破烂似的用收一百块钱的简单方式把它们——转移到了假装漫不经心的我的手上,是因为那位原主人老学者刚退了休,他此生不用再研究有关语言的学问了,而他的家人之中更没人跟着他,继续那种研究,也就是说,他的学问在家里——断根子了,于是,他的与学问有关的藏书们,也就失传了。而我——根本没见过那本民国绝版书的原主人的我,于是,既没用倾家荡产,更不用让家中的女子改嫁——就轻舒猿膊地得到了它。说什么好呢?对能把绝版书按破烂价收集的我来说,倒好像是——生而逢时了。

清人黄宗羲曾将天一阁的前赴后继藏书精神赞叹曰:“尝叹读书难,藏书尤难,藏之久而不散,则难之又难矣!”他那前两句话,我是深有体会的,因为我平生的最大乐趣之一,就是买书,藏书,读书,写书,出书,我经常用累得仿佛红薯般的双膊,提着沉得不能再沉的如铅砣般的书袋,在公交车上与不读书的人拼搏。为什么书那么沉,不打一辆出租车?因为用出租汽车运书的费用,一般,正好可用于买一本新书! 我与书有如此可歌可泣的缘分,我搬书运书,我甚至——偷过书(真不好意思),但我到目前为止,好像还没丢过书、抛过书、卖过书嘞!但俺藏着的几千本的书是否哪天藏着藏着被藏散了,要多久才能散掉散尽……这,可就不好说喽。真想当面向黄宗羲讨教讨教!

(未完待续)