新古典到新表现的区别转变与技法比较 ----不同技法下的同一位女性绘画学术探讨

近日,由中国艺术研究院油画院主办的“名家笔下的她——从新古典到新表现的肖像画研究展”在中国艺术研究院油画院云上美术馆圆满落幕。这场历时八年的艺术探索,通过20位当代中国油画名家对同一模特杨简浓的多元诠释,系统梳理了中国油画从新古典主义向新表现主义的学术转型,成为近年来肖像画领域最具学术价值的个案研究。

一、学术脉络:从新古典到新表现的本土化进程

展览以“新古典到新表现”为核心命题,聚焦20世纪80年代以来中国油画的本土化探索。新古典主义强调素描精确、构图严谨与古典美学理想,如靳尚谊《画廊经纪人》以冷峻的线条与典雅色调塑造人物,延续了欧洲古典油画的审美范式。而新表现主义则突破传统技法,通过意象性笔触与主观情感表达,赋予肖像更深层的社会文化意义。例如闫平《看到了星空》作品中,艺术家以表现技法结合抽象肌理,将杨简浓的形象转化为承载时代精神的符号。

中国美术家协会理论委员会主任尚辉在策展中指出:“新古典主义与新表现主义并非对立,而是中国油画在现代化进程中对‘写实精神’的两种延伸——前者追求形式的完美,后者探索表达的自由。”

靳尚谊《画廊经纪人》2016年 布面油画 90cmx60cm

靳尚谊《画廊经纪人》2016年 布面油画 90cmx60cm

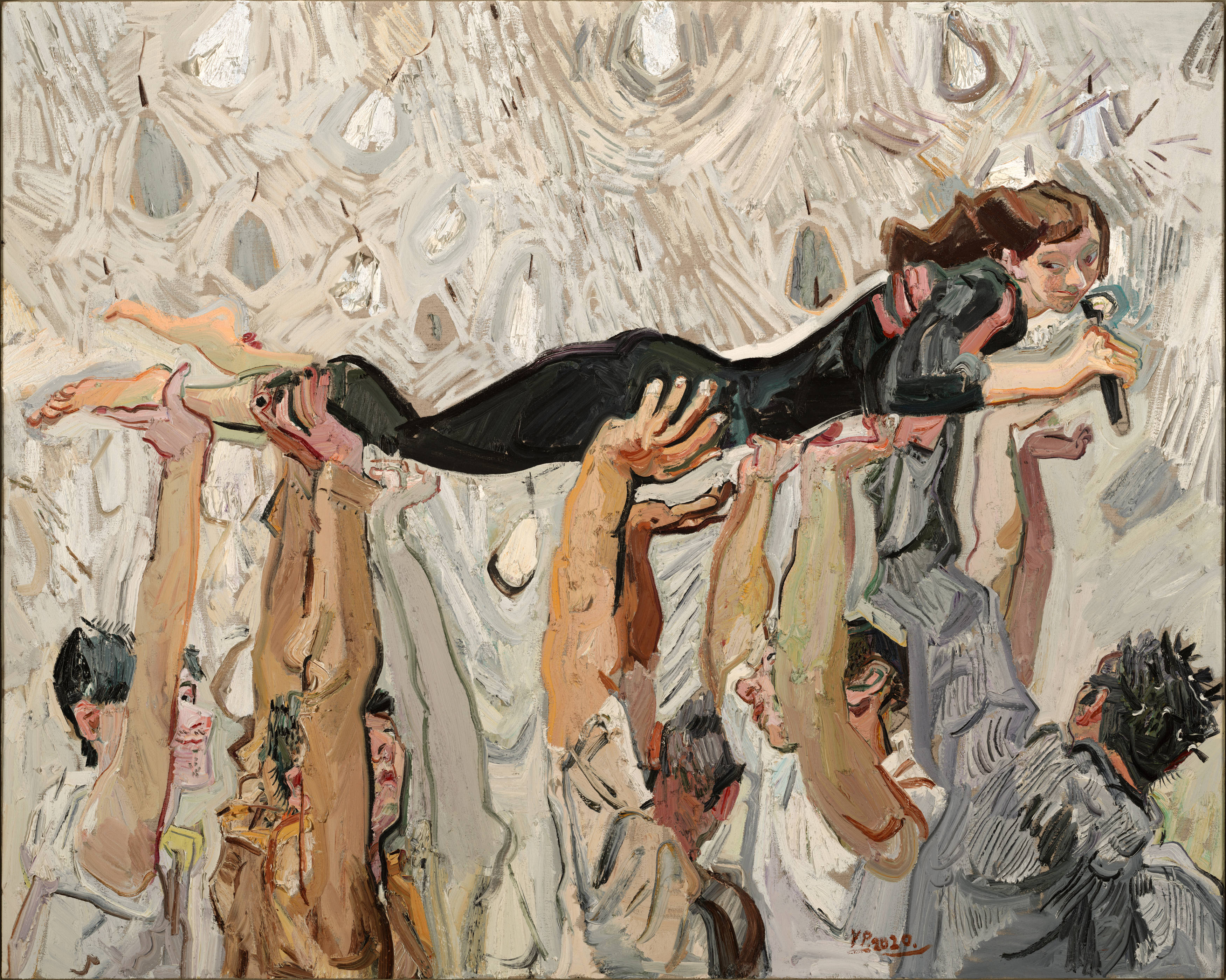

闫平《看到了星空》2019年-2020年 布面油画160cmx180cm

闫平《看到了星空》2019年-2020年 布面油画160cmx180cm

策展人尚辉 中国美术家协会理论委员会主任

策展人尚辉 中国美术家协会理论委员会主任

二、创作实践:同一模特的千面演绎

展览展出20位艺术家对杨简浓的肖像创作,涵盖写实、表现、抽像等多种表达方式。杨飞云的《大唐遗韵》以盛唐气韵重构古典主义范式,而朝戈的《白色》则通过扭曲的几何形体与浓烈色彩,呈现新表现主义的视觉张力。

艺术家们通过不同技法解构“模特”的被动性,将其转化为创作主体。杨简浓的优雅体态与清澈眼神成为艺术家们捕捉“本真性”的载体,而冷军、郭润文等则通过夸张的肢体语言与象征元素,赋予形象以隐喻深度。这种“一人千面”的呈现,印证了中国肖像画从“形似”到“神似”的哲学转向。

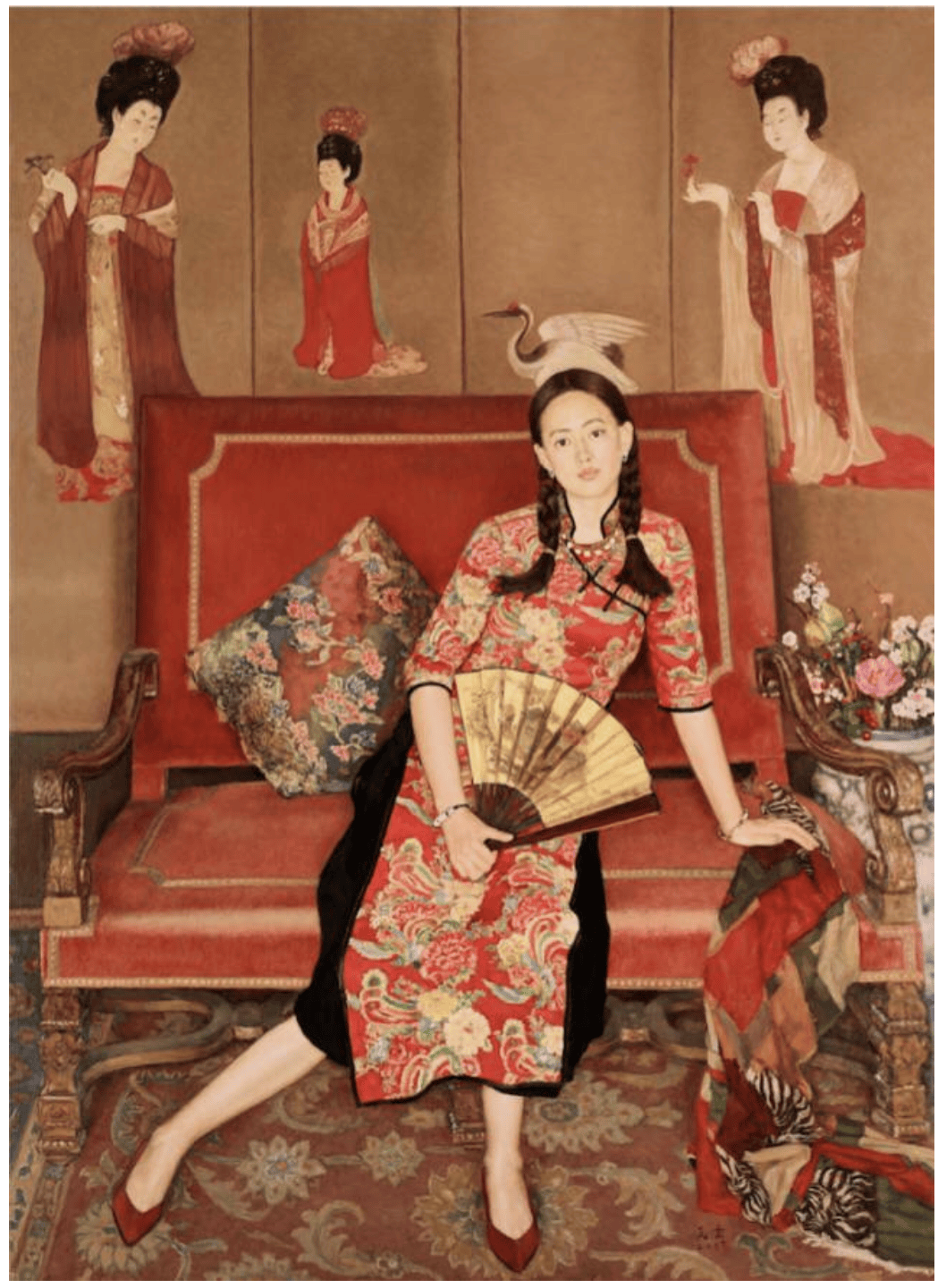

杨飞云《大唐遗韵》2017年 布面油画220cmx160cm

杨飞云《大唐遗韵》2017年 布面油画220cmx160cm

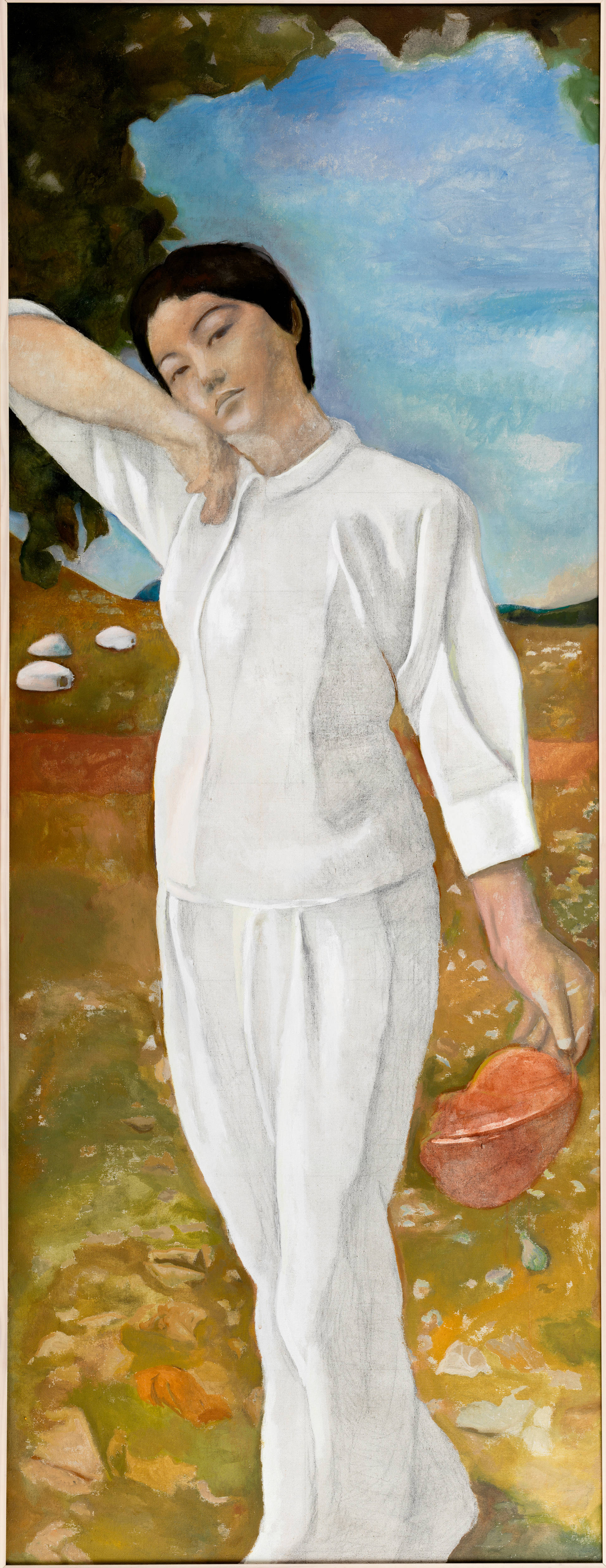

朝戈《白色》2022年 布面油画204cm×78cm

朝戈《白色》2022年 布面油画204cm×78cm

郭润文《扮成士兵的杨芳》2018年 布面油画73cmx63cm

郭润文《扮成士兵的杨芳》2018年 布面油画73cmx63cm

三、策展创新与学术研讨

展览突破传统布展模式,以色彩心理学为线索设计展厅,通过红、蓝、灰等主色调引导观者情绪流动,强化艺术语言与空间体验的互动。开幕期间举办的学术研讨会,吸引了王镛、孙晓霞等学者参与。中国艺术研究院资深学者王镛强调:“杨简浓个案为研究中国肖像画的现代性转换提供了鲜活样本,其核心在于如何通过个体形象承载集体文化记忆。”根据不同画家的审美偏好和个性风格,同一个模特的肖像呈现不同的外貌特征和内在精神,不是“千人一面”而是“一人千面”,对每一个特定画家和每一幅特定肖像来说是“一人一面”,每个画家画的模特肖像都不一样,或者倾向于古典——“新古典”,或者倾向于现代——“新表现”,这种系列作品作为当代中国油画肖像艺术的典型个案,丰富了当代中国油画的肖像创作,开启了肖像画多样化的表现形式。

王镛(中国艺术研究院研究员、《中华书画家》杂志主编)

孙晓霞

(中国艺术研究院研究员,《艺术学研究》主编,中国艺术学理论学会理论专业委员会副会长)

四、延伸主题:艺术与自我觉醒的对话

展览延伸主题“面面观FACETOFACE”呈现杨简浓八年的文化身份探索。诗人安琪在参展诗作中写道:“二十个画家在画她,她心里在画二十个画家。”

这一互文性表达,揭示了艺术创作中“客体”与“主体”的辩证关系——模特不仅是被观察的对象,更是激发艺术家个性表达的催化剂。

结语“名家笔下的她”不仅是一场视觉盛宴,更是一次关于中国油画学术路径的深度对话。它证明,肖像画的永恒魅力在于其承载的不仅是技艺的革新,更是时代精神的投射。正如策展人尚辉所言:“从新古典到新表现,中国油画始终在传统与现代、东方与西方的碰撞中寻找属于自己的‘第三条道路’。”