古代春宫图有多黄?揭秘古人羞于启齿的私密艺术

深夜烛火下,有位画师在绢帛上勾勒着交缠的躯体;闺阁绣房中,少女红着脸将画卷悄悄压在妆奁底层。这些被称为"春宫图"的特殊画作,承载着中国古人最私密的欲望表达。当我们拂去时间的尘埃,会发现这些令人面红耳赤的图画背后,藏着远比想象中更复杂的文化密码——它们既是人性本能的真实流露,又是封建礼教下的隐秘抗争,更是古代性文化发展的活化石。

起源

三月初三上巳节,长安城曲江池畔柳絮纷飞,一群贵族少女将绘有男女交合图案的桃木符投入溪水,这是唐代流行的"浮卵藏春"习俗。这类木符正是春宫图的早期形态,其功能并非淫乐,而是承载着最原始的生殖崇拜——先民们用直白的肢体交叠,祈求五谷丰登、人丁兴旺。

汉代墓葬出土的画像砖上,可见男女相拥的浮雕轮廓,这与《汉书》记载的"秘戏图"相印证。公元前2世纪,汉武帝之兄刘旦召集画师绘制《秘戏图册》,开创了宫廷春画先河。这些画作并非单纯的情色展示,而是暗含阴阳调和的天道观,太医令甚至用其指导皇室后嗣繁衍。

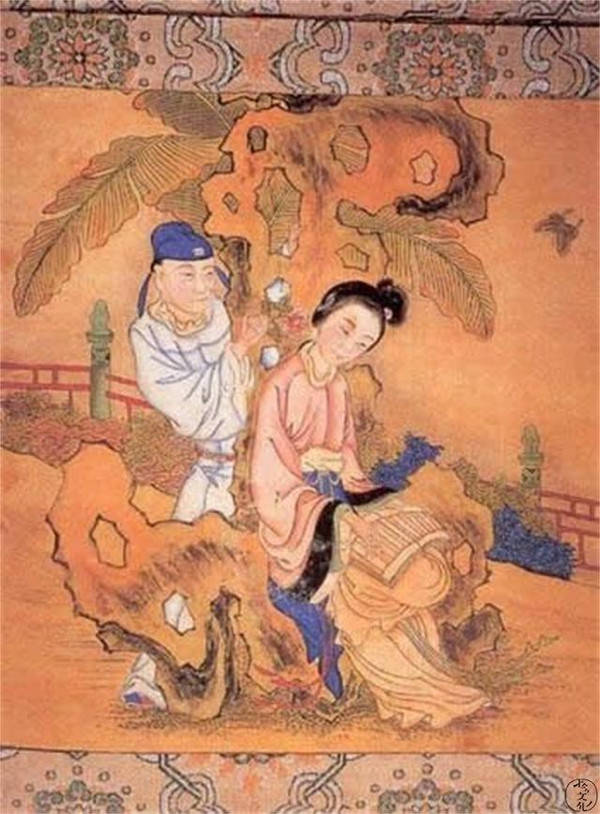

唐代画家周昉在绘制《簪花仕女图》的同时,私下创作了大量春宫小品。这位以端庄仕女闻名的画师,笔下的私密画作却展现出惊人的生命力:女子发髻散落时的慵懒,罗衫半褪时的羞怯,肢体舒展时的韵律,都在工笔重彩间化作流动的诗篇。这种雅俗共赏的特质,使春宫艺术在开元盛世达到首个高峰。

功用

汴梁城赵太丞家的药铺里,宋代妇科大夫将春宫图与《洞玄子》并置案头。这些被称作“压箱底”的绢画,实则是古代最特殊的医学教具——待嫁女子从母亲手中接过绘有二十四式体位的画卷,在红烛下研习夫妻之道;药铺掌柜用春宫图示意的穴位,向妇人讲解妊娠调养之法。这种寓教于画的传统,让私密之事在礼教森严的时代找到了合法规训的出口。

苏州桃花坞的木版年画作坊中,明代画匠正在雕刻一组“避火图”。这些巴掌大小的春宫版画被百姓贴在房梁,源自“火神怕羞”的民间信仰。更有趣的是,商贾远行必在货箱夹层藏春宫画,认为能驱赶“拦路煞”;赴京赶考的士子则在书匣暗格放春宫木雕,取“蟾宫折桂”的彩头。当情色符号转化为护身符,便折射出古人独特的生存智慧。

清代广州十三行的外销瓷作坊里,画工在瓷器内壁绘制精妙春宫画:唯有注入茶水,男女身形才会在杯底渐渐浮现。这种“秘戏瓷”被欧洲贵族争相收藏,阿拉伯商人更将春宫团扇称作“东方魔镜”。在对外贸易中,春宫艺术意外成为文化输出的载体,其承载的东方审美竟比青花缠枝纹更令域外着迷。

艺术

万历年间苏州城西的桃花庵内,唐寅醉眼朦胧地提笔勾勒出《鸳鸯秘谱》最后一帧。这位以仕女画闻名的才子,在春宫创作中展现出截然不同的笔触——衣纹褶皱似吴带当风,肌肤晕染如晓雾含露,就连交缠的指尖都暗藏书法笔意。同时期的仇英更将青绿山水技法融入春宫长卷,在《汉宫春晓图》中,纱帐内的旖旎场景与窗外重峦叠嶂形成微妙呼应,恰似一幅流动的天地阴阳图。

乾隆年间内务府造办处的《活计档》里,记载着宫廷画师邹一桂用珐琅彩绘制春宫鼻烟壶的秘闻。这位以工笔花卉著称的画家,在寸许大小的壶内描绘出九重春色:透过放大镜可见蝴蝶停驻在女子肩头,锦被上的缠枝莲纹与床幔褶皱浑然一体。这种将极致雅趣注入私密题材的创作,令法国传教士王致诚惊叹“东方艺术家的精微堪比圣经抄本中的花体字母”。

广州外销画师啉呱的作坊里,水彩春宫画正在经历神奇蜕变。为迎合欧洲洛可可风尚,画师在传统绢本设色基础上融入透视技法:女子褪去的纱衣在光影中呈现透明质感,背景增设的百叶窗与波斯地毯充满异国情调。这些“中国风春宫”在巴黎沙龙引发轰动,连印象派画家德加都曾临摹过其中的肢体动态,他在笔记中写道:“东方绘画里的人体韵律,比希腊雕塑更接近生命的本真。”

流变

道光年间琉璃厂书肆的暗室内,书商将《花营锦阵》插图本拆分夹带在《列女传》封皮下流通。这种"套版术"折射出春宫艺术在清中后期的命运转折——曾经堂皇出现在医书、年画中的私密艺术,在礼教收紧的时代被迫转入地下。但颇具讽刺意味的是,正是这种隐秘传播催生了更精巧的创作:微型画卷可藏于印章钮头,牙雕春宫能隐在烟壶内壁,甚至出现了需要转动角度才能窥见全貌的"幻影画"。

上海墨海书馆的铅印机旁,传教士麦都思在1872年的日记中记录了一桩奇事:他雇用的刻版工匠在雕制《圣经》插图时,竟将伊甸园场景悄悄改造成东方春宫样式。这种文化碰撞下的变形,恰似晚清春宫艺术的真实处境——西方透视技法催生出立体感更强的"洋风春宫",石印技术让秘戏图通过《点石斋画报》这类新兴媒体扩散,传统手绘春宫反而在工业化浪潮中逐渐式微。

北平某王府库房里尘封的紫檀箱中,藏着部用满汉蒙藏四种文字注释的春宫画册。这是乾隆年间为安抚边疆部族特制的"和春图",画面中的草原穹帐与江南园林奇妙共存,不同民族服饰的男女演绎着相同的生命礼赞。这类政治色彩浓厚的创作,揭示出春宫艺术曾作为特殊的外交媒介,在民族融合中扮演过意外角色。

消逝

1932年上海永安百货橱窗里,杭稚英设计的月份牌广告画中,穿旗袍的摩登女郎手持团扇,扇面隐约透出《西厢记》的幽会场景。曾经直白的春宫元素在此刻化作欲说还休的商业符号——女子旗袍开衩每提高一寸,传统春宫画就褪色一分。岭南画派画家黄般若在《非画漫话》中痛心疾首:"今之所谓人体美者,尽失东方含蓄之妙,沦为西洋肉感之奴。"

北平琉璃厂书商在抗战期间发明了"画中画"技法:将春宫图夹层裱在《二十四孝图》背面,遇水显影的绝技却为抗日情报传递提供了新思路。冀中抗日根据地曾截获日伪特制的春宫宣传画,画面暗藏毒药涂层,触碰者三日内必发高热。这种千年艺术竟沦为特殊战线上的致命武器,恰似一面照妖镜,映照出文明在战火中的异化与挣扎。

1983年北京琉璃厂文物商店的密室中,启功先生对着一幅明代春宫扇面摇头叹息:"这些画作的艺术价值本不逊唐寅的花鸟,可惜世人只见皮相。"同年,苏州古吴轩出版社重印《秘殿珠林》,却将其中32幅春宫插图悉数删除,空留"此处删去人物画三页"的冰冷标注。这种集体性文化失忆,恰与东京浅草寺完好保存的165幅明清春宫形成刺眼对比。

从新石器时代陶器上的交媾纹样,到外销瓷上若隐若现的秘戏图;从医学启蒙的教具,到承载众生愿力的护符。春宫艺术千年流转间,始终在礼教与人性、雅趣与俗欲、传承与禁忌的夹缝中寻找生存空间。当我们以现代眼光重新审视这些"羞于见光"的画作时,或能窥见一个更真实的古代中国——那里不止有圣贤书中的礼义廉耻,还有笔墨丹青间跃动的生命热力。那些被历史尘埃覆盖的旖旎画卷,终归是我们先辈认识自我、表达天性的重要注脚。

参考文献

高罗佩《中国古代房内考》(上海人民出版社,1990)

吴昊《中国服饰广告百年》(商务印书馆,2005)

《冀中抗日根据地文化斗争档案汇编》(河北档案馆,1987)

启功《启功丛稿·题跋卷》(中华书局,1999)

2007年嘉德秋拍《明清春宫艺术专场图录》

《故宫博物院院刊》2013年第4期"海外藏中国春宫文物研究"专题