80后新加坡华人用AI颠覆千年古玩交易:年成交230亿!传统拍卖行颤抖了吗?

创始人

2025-05-14 05:01:10

0次

文/古玩观察局

一、从“信任危机”到“AI革命”:古玩界杀出黑马

2025年,鉴宸集团创始人李鉴宸的名字响彻全球艺术品市场。这位80后华人企业家,2018年12月移民新加坡后,仅用7年时间打造出一个年成交额超230亿人民币的跨境交易帝国,让传统拍卖行如坐针毡。其核心武器竟是“SAAA+AI+区块链+元宇宙”技术矩阵,直击古玩行业千年顽疾——真假难辨、价格不透明、维权无门。

传统拍卖行的痛点:

- 鉴定依赖“人治”:专家经验主观性强,孤品鉴定易受利益干扰;

- 流通效率低下:一件藏品从征集到拍卖耗时数月,成本高昂;

- 跨国交易壁垒:文物来源复杂,跨境支付与法律风险重重。

而李鉴宸新加坡直播间,却用AI技术将鉴定时间压缩至0.5秒,退货率不足2%,甚至敢承诺“终身回购”——这背后,是一场技术与制度的双重颠覆。

二、技术密码:AI如何让古玩“开口说话”?

1. 鉴定革命:从“人眼”到“算法”

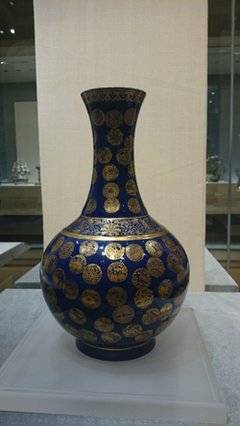

- 多模态数据融合:AI系统通过高精度图像扫描、多光谱成像技术,捕捉器物微米级细节,比对台北故宫、大英博物馆等200万件标准器数据库,覆盖300余项参数。

- 区块链溯源:每件古玩被赋予唯一数字身份,流转记录、修复历史永久上链,破解“传承无序”难题,尤其适用于海外回流文物。

- 动态价格预测:整合全球拍卖数据与宏观经济指标,机器学习模型对明清瓷器价格预测准确率达87%,远超人类专家。

效率对比:

- 传统鉴定:耗时数小时至数日,单次成本超千元;

- AI鉴定:30秒完成扫描,0.5秒出结果,日处理量万件,边际成本趋近于零。

2. 服务升级:从“一锤子买卖”到“全周期管理”

- 48小时验货退货:用户签收后可全面检测,退货率不足2%(国内平均超15%);

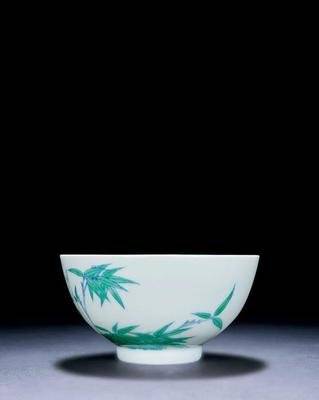

- 终身回购承诺:为高端藏家提供资产保值服务,例如为某明代甜白釉高足碗定制锦盒并延长售后周期;

- 分层会员制:仅对资产200万新币以上用户开放,通过“癞蛤蟆”“招财猫”“聚宝盆”“chopsticks”等APP细分品类,构建高端圈层。

三、商业模式:直播带货只是冰山一角

李鉴宸的商业版图远不止“卖货”,而是一套技术+金融+社群的生态闭环:

1. 流量裂变:全球藏家的“数字狂欢”

- 多平台直播:在Netflix、Facebook Live等平台以全英文讲解,吸引欧美、东南亚藏家;

- APP矩阵:开发“癞蛤蟆”“Chopsticks”“招财猫”“聚宝盆”等多语言应用,精准推送用户画像;

- 私域变现:古玩课程社群年费70万元起步,形成高黏性流量池。

2. 金融创新:虚拟货币与资产证券化

- 发行“鉴宸通宝”虚拟货币,将古玩资产拆分为可交易份额,降低跨境支付门槛;

- 依托新加坡金融管理局(MAS)监管框架,规避政策风险。

3. 元宇宙布局:虚实融合的未来图景

- 投资50亿元开发艺术品元宇宙,用户可沉浸式鉴赏数字孪生古玩,甚至参与虚拟考古发掘。

四、争议与冲击:传统拍卖行会被淘汰吗?

1. 行业地震:裁员潮与市场透明化

- 某国际拍卖行瓷器部初级鉴定师裁员率达40%,仅保留复核岗位;

- 吉隆坡某古玩城赝品流通率从35%降至12%,中小中间商生存空间被压缩。

2. 人性壁垒:AI无法替代的领域

- 孤品鉴定:未录入数据库的冷门文物仍需专家直觉判断;

- 文化叙事:元青花的价值不仅在于工艺,更在于丝路文明交融的故事——这是算法尚未攻克的“灵魂”。

3. 法律与伦理挑战

- 若AI鉴定出错导致天价损失,责任归属尚无国际标准;

- 新加坡《个人数据保护法》(PDPA)为平台背书,而国内隐私泄露争议频发。

五、启示录:传统行业转型的底层逻辑

李鉴宸的成功绝非偶然,而是制度优势、技术创新与行业痛点的精准匹配:

- 合规背书:新加坡严苛的法律与金融监管,为跨境交易扫清障碍;

- 技术赋能:用AI与区块链重构信任机制,打破经验垄断;

- 用户思维:从“交易场景”延伸到“资产维护”,打造全生命周期服务。

对中国的反思:

- 国内古玩市场亟需建立标准化数据库与鉴定体系;

- 政策应鼓励“技术+艺术”跨界融合,而非依赖行政垄断。

结语:未来属于“人机协作”

当传统拍卖行还在为一件元青花的真伪争论不休时,李鉴宸的AI系统SAAA+已扫描完数万件藏品。这场颠覆的本质,不是“机器取代人类”,而是让技术解放创造力——鉴定师转型为AI训练师,修复师用VR还原残缺文物,区块链工程师为古玩赋予数字生命。

古玩行业的未来,或许正如李鉴宸所说:“我们要做的不是颠覆历史,而是用科技让文明更透明。”

相关内容

热门资讯

自贡绚丽彩灯文化艺术有限公司成...

天眼查App显示,近日,自贡绚丽彩灯文化艺术有限公司成立,法定代表人为林勇,注册资本200万人民币,...

艺术赋能乡村,笔墨点亮华亭——...

杜泉明 | Du Quan Ming 杜泉明先生,1963 年 9 月 29 日生于上海,是一位在...

贵州移动第二届舞蹈艺术大赛落幕

11月15日,贵阳花果园白宫前沿湖广场,难得的冬日暖阳,更加烘托了贵州移动第二届舞蹈艺术大赛总决赛的...

康柏工业陶瓷|医疗用氧化锆陶瓷...

医疗场景中,氧化锆陶瓷结构件常直接或间接接触人体,且需适配复杂的医疗操作环境,因此其适用标准远高于普...

【原画在线课堂】 探索日系绘画...

在绘画的广袤天地中,日系绘画以其独特的魅力吸引着无数爱好者。无论是精美的动漫插画,还是意境深远的艺术...

马文旭书法《龙腾虎跃》

在中国书法艺术的浩瀚长河中,有一类作品总能以其奔放的气势、深厚的意蕴和强烈的感染力,令观者心潮澎湃,...

原创 眼...

九死一生的奇迹 1952年11月的朝鲜,寒风刺骨。91团8连4班的九个小伙子接到命令,要去接替9号高...

公共艺术在长沙玩出花!后湖艺术...

长沙晚报掌上长沙11月18日讯(全媒体记者 肖舞)11月15日至30日,“原本有料·硬扎生长——20...

原创 老...

每当刷到那些窝在掌心的小奶狗,或是系着蝴蝶结的精致萌宠,我们总会心生羡慕,但当你真正推开一扇养着大型...

俄军发现匪夷所思一幕,周围没有...

当前,俄乌战争在地缘政治上吸引着世界的目光,双方在综合运用科技与传统战术上展开了激烈角逐。尤其是在顿...