中国古建筑经典构件解析:结构与艺术的千年交响曲

中国古建筑作为世界建筑史上的独特体系,其精巧的构造与深厚的文化内涵通过一系列经典构件得以传承。这些构件不仅是力学智慧的结晶,更是艺术审美与哲学思想的载体。

一、结构承重体系:木构建筑的力学密码

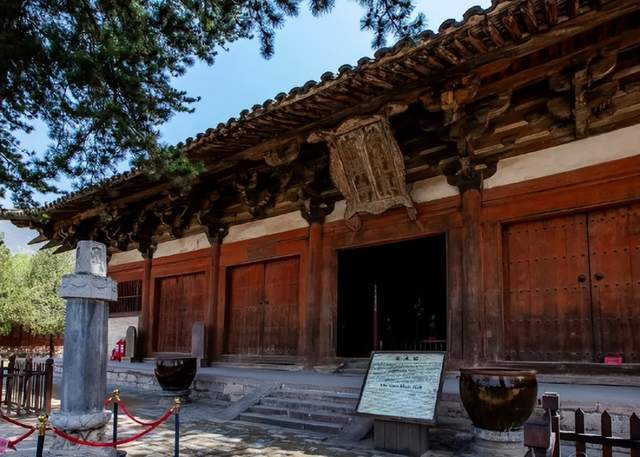

斗拱——木构灵魂的榫卯交响

作为"中国古建筑第一构件",斗拱由斗、拱、昂、翘层层叠加,将屋檐重量逐级分散至立柱。唐代斗拱雄浑有力,明清斗拱则演化出繁复装饰,其数量(如太和殿72攒斗拱)成为建筑等级的标尺。地震中的"弹性抗震"特性,印证了《营造法式》"以柔克刚"的建造哲学。

柱础石——地载万钧的隐形守护者

承托木柱的石材基座,形制从商代卵石演变为宋元覆盆式、明清鼓镜式。除力学功能外,柱础浮雕常以莲纹象征净土,兽形吞柱表达驱邪愿景,成为建筑与地脉的连接媒介。

二、装饰美学系统:天人合一的视觉诗学

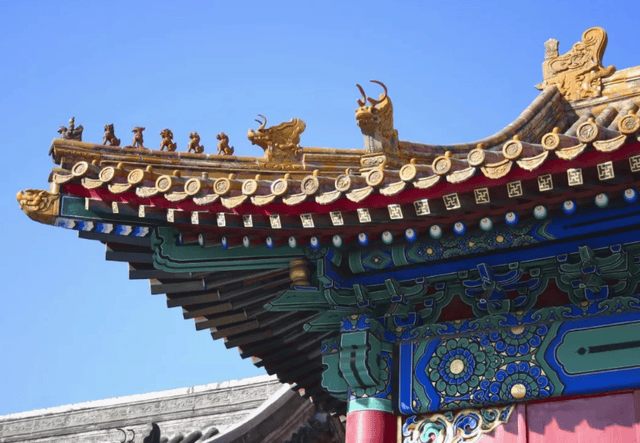

脊兽——屋脊上的星宿图谱

庑殿顶的"骑凤仙人"引领九脊十兽,以龙、凤、狮、天马等构成"厌胜"阵列。吻兽吞脊防止漏水,更暗合《周易》"象天法地"理念,将建筑转化为微缩宇宙模型。

藻井——穹顶中的阴阳玄机

多见于帝王宝座或佛坛上方,以斗拱叠涩形成倒扣莲花或星象图案。明代藻井中心镶嵌"明镜"象征天眼,清代龙纹藻井则彰显皇权至尊,其层层收分的构造暗合《河图洛书》数理。

三、功能衍生构件:匠心的诗意表达

飞檐——光影编织的东方韵律

通过檐椽出挑与翼角起翘,形成"如鸟斯革,如翚斯飞"的动感。江南建筑的"水戗发戗"技艺,使屋檐曲线如琴弦般柔美,兼顾采光、排水与审美三重功能。

雀替——檐下跳动的木雕精灵

形似春燕衔枝的雀替,初为加固梁柱的力学构件,明清时期演变为雕刻艺术的载体。透雕云纹雀替寓意祥云缭绕,圆雕狮子雀替则兼具辟邪与装饰双重功能。

四、文化符号构件:礼制与民俗的物化语言

月梁——礼制规训的木构诗行

南方建筑中微微拱起的弧形梁,形似满月,暗合"礼制如月,温润有度"的儒家理念。梁端卷杀、侧脚等营造法式,将礼制规范转化为可触摸的建筑语法。

瓦当——陶土篆刻的时空印记

从战国饕餮纹到汉代四神瓦当,再到明清吉语文字瓦,这些檐头陶片不仅是防雨构件,更成为朝代更迭的物证。故宫太和殿"万寿无疆"瓦当,以篆体书写帝国永恒的理想。

五、空间分隔艺术:虚实相生的界面哲学

隔扇门——光影流转的诗意屏障

宋代格子门演化出的菱花隔扇,以冰裂纹、海棠纹编织透光网格,实现"隔而不断"的空间哲学。江南园林中"落地明造"全透隔扇,更将山水意境引入室内。

美人靠——建筑与身体的诗意对话

临水亭台的鹅颈形栏杆,弧度贴合人体曲线,兼具凭倚功能与审美价值。其"吴王靠"别名,暗含春秋时期伍子胥"曲尽人情"的营造智慧。

中国古建筑的构件体系,本质上是农耕文明的技术表达与东方美学的物质载体。从斗拱的力学智慧到脊兽的象征谱系,每一处细节都在演绎"器以载道"的建筑哲学。

当现代建筑转向钢混结构时,这些经典构件依然在仿古建筑中焕发新生,证明真正的建筑语言终将超越物质形态,成为文明基因的永恒密码。

(注:文章仅作知识分享,部分图源自网络,如有版权问题请联系删除!)

古建家园-古建中国先行将文化融入建筑、文旅、建材的文化建筑产业对接平台!

下一篇:中国美术人物:著名画家曹展云