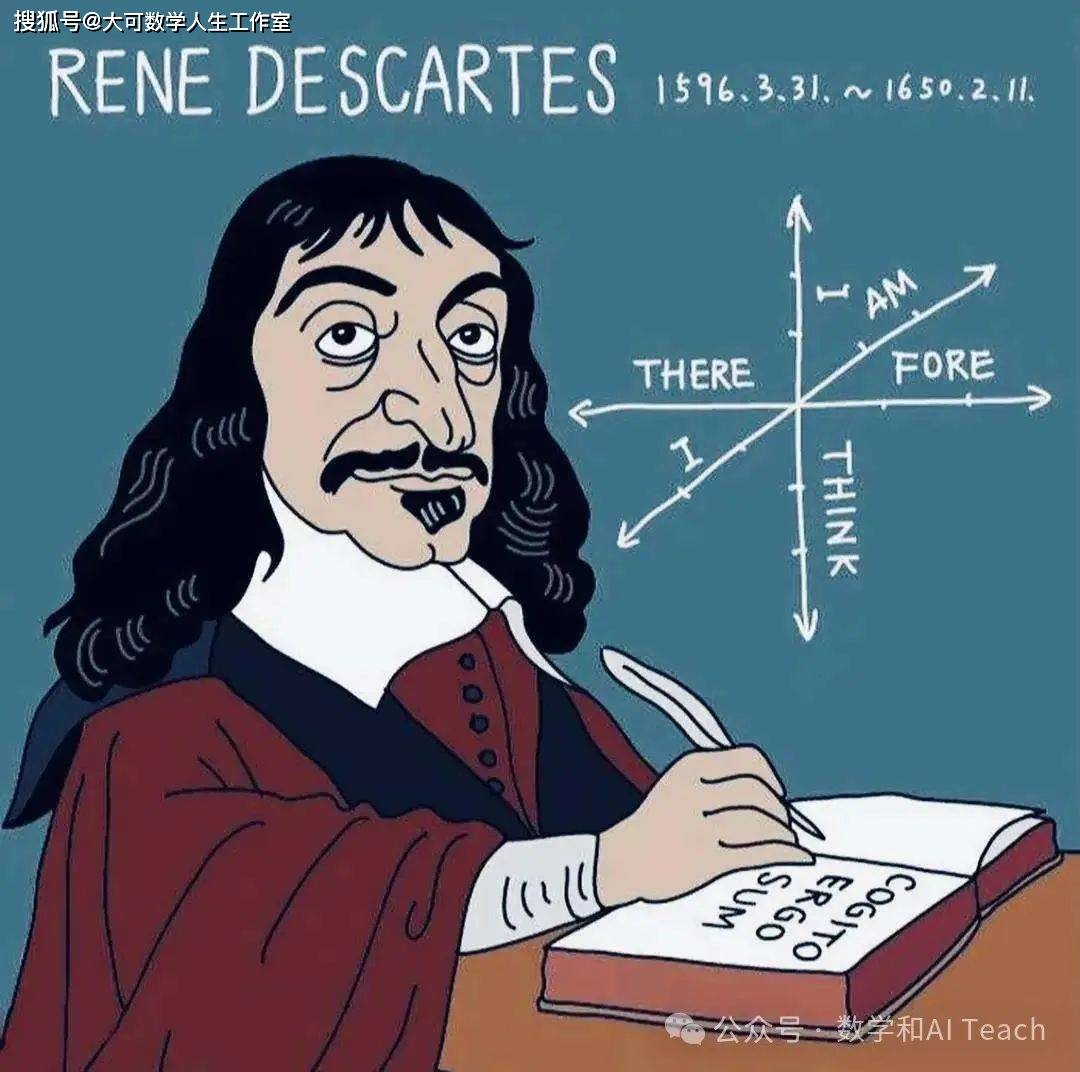

笛卡尔的野心:将几何问题转化为方程求解的艺术

17世纪的欧洲,科学与神学的角力暗流涌动。在荷兰一间狭小的病室中,一位孱弱的法国人凝视着天花板上的蛛网,思绪如银丝般延伸。蜘蛛在垂直的墙角游走,与两面墙的距离不断变化——这一瞬间的观察,竟成为数学史上最耀眼的灵感之一。这位病榻上的思想家,正是勒内·笛卡尔。他怀揣着一个宏大的野心:将几何学从图形的桎梏中解放,用代数方程重新定义空间与形式,从而统一数学的疆域。这场思维的革命,不仅催生了解析几何学,更彻底改变了人类认知世界的逻辑。

哲学与数学的交汇:笛卡尔的理性主义蓝图

笛卡尔的野心根植于其哲学体系的核心——“普遍数学”理想。他认为,真理的探索应建立在“不可怀疑”的基石上,而数学因其逻辑的纯粹性,成为唯一符合这一标准的工具。然而,传统几何学令他深感矛盾:欧几里得的演绎体系虽严谨,却过分依赖图形直觉,难以突破复杂曲线的藩篱;代数虽能机械化运算,却被符号的丛林束缚,丧失了直观性。

这种批判性思考催生了他颠覆性的洞见:几何的“形”与代数的“数”本质相通。他设想,若能用方程描述点的位置,曲线即可转化为代数关系,几何问题将迎刃而解。这一思想在1637年的《几何学》中初现雏形,书中首次提出“坐标系”概念,将平面上的点与有序数对(x,y)一一对应。正如他所述:“任何几何问题都可归结为代数方程,而解方程的过程即是对几何性质的揭示。”

坐标系的诞生:蜘蛛网上的数学诗篇

笛卡尔的突破性贡献,在于将抽象的空间关系具象为可计算的数值系统。他受航海经纬度的启发,在平面上设定两条垂直的数轴(今称笛卡尔坐标系),通过点的坐标定位,将几何图形转化为代数方程。例如,圆的标准方程x² + y² = r²,以简洁的符号语言替代了欧几里得繁琐的尺规作图,直指圆的本质——到定点距离相等的点的集合。

这一方法的革命性体现在两方面。第一方面,变量数学的曙光:坐标系引入变量概念,使静止的几何图形转化为动态的函数关系。例如抛物线y=ax²+bx+c的方程,不仅描述形状,更通过导数揭示其切线斜率的变化规律,为牛顿的微积分铺平道路。第二方面,几何难题的代数化突围:古希腊三大几何难题(三等分角、化圆为方、倍立方体)困扰学者千年,因其尺规作图的局限性无解。笛卡尔证明,这些问题的本质是代数方程的不可解性,终结了无谓的图形尝试。

皮埃尔·德·费马

解析几何的科学革命:从星空到炮弹的数学之眼

笛卡尔的野心远不止于理论建构。他将解析几何视为“自然之书”的解码器,推动科学从定性描述迈向定量分析。

- 天文学:开普勒的行星椭圆轨道定律

通过方程精确化,颠覆了“完美圆形”的宇宙观。

- 物理学:伽利略的抛体运动轨迹被解析为抛物线方程

为弹道学奠定基础。

- 光学:光的折射定律

通过坐标几何得以可视化,透镜设计从此有据可循。

恩格斯评价:“数学的转折点是笛卡尔的变数。有了变数,运动进入数学;有了变数,辩证法进入数学。”解析几何将运动与变化纳入数学框架,成为微积分诞生的温床,更催生了牛顿的《自然哲学的数学原理》。

野心的边界:从万能钥匙到抽象迷宫

笛卡尔曾宣称“一切问题皆可化为方程”,这一雄心在现代数学的复杂图景中显露出局限性。20世纪霍奇猜想的提出,暴露了解析几何在高维代数簇中的无力——某些形状无法被简单几何部件组合描述,必须引入非几何的抽象模。中国数学家恽之玮等人的工作表明,即便是霍奇猜想,也需借助数论与拓扑学的跨学科工具,远非单一方程可解。

然而,这种局限恰恰印证了解析几何的深远影响:它开创的“数形互构”范式,使数学从具象走向抽象,从静态走向动态。现代代数几何中,格罗滕迪克用概形理论将几何对象抽象为交换环的谱,正是笛卡尔思想的超维延伸。

300年后,笛卡尔的墓碑上镌刻着“欧洲理性主义之父”。他的野心并未止步于坐标系的确立,而是指向更宏大的愿景——用数学构建理解世界的通用语言。今日,从人工智能的神经网络(以高维几何描述数据流)到弦理论的卡-丘流形(六维空间的代数簇),解析几何仍是科学探索的核心工具。笛卡尔的故事提醒我们:最伟大的科学革命,往往始于对常识的质疑与对统一的执着。正如那只天花板上的蜘蛛,在理性的银丝间织就的不仅是几何的坐标,更是人类向真理攀登的天梯。