梵高“进”商场,用艺术点燃消费激情

再现大师博物馆的“名画之光”区域。

北丘当代美术馆是一个充满现代工业风的艺术空间。

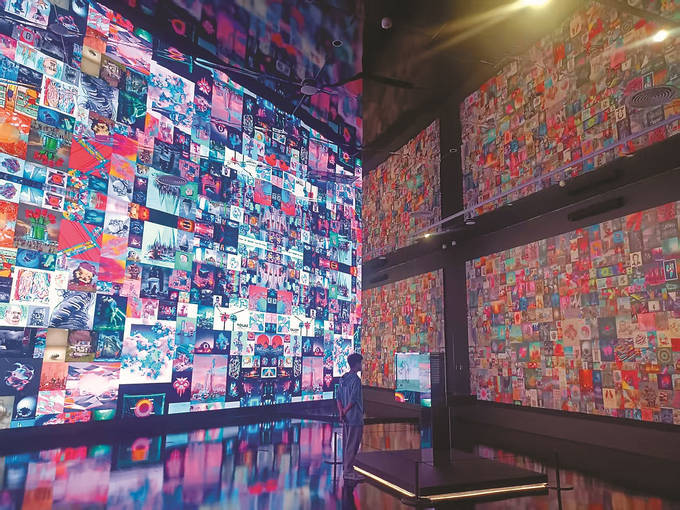

“Beeple:来自人造未来的故事”展让人震撼。

观众在海棠艺术馆看展。 杨民仆 摄

□ 本报记者 杨民仆

5月18日是第49个国际博物馆日,今年主题是“快速变化社会中的博物馆未来”。近年来,越来越多的艺术馆进入商场、街区、酒店等商业空间,为受众带来消费与观展的双重体验。“艺术+商业”的深度融合,不仅在碰撞中迸发创新火花,也悄然重塑城市消费新生态,在双向滋养中绽放共生之美。

走进商业区,成为文旅地标

商业区中嵌入的艺术馆展览大多打破传统边界,通过“艺术赋能+科技驱动”创新模式,走在时代潮流的前沿,成为“文旅地标”。

“走进Beeple展,每一幅作品都像是对未来世界的大胆猜想,这些融合了科技、自然与奇幻元素的画面太震撼了。”在德基艺术博物馆“Beeple:来自人造未来的故事”展前,一名年轻观众激动地说。

Beeple是国际知名数字艺术家,自2007年5月以来,每天都会创作一幅独特画作上传至网络。德基艺术博物馆馆长艾琳解释,这次展览通过油画和屏幕共同展出一件作品、可视化数据墙展示“每日一作”近7000天的坚持、讲述他与南京的故事等方式,深入浅出地解读作品背后的社会隐喻与哲学思考,让观众从视觉、触觉、思维等多层面与展览产生深度共鸣。

据介绍,2017年德基艺术博物馆对外开放,是全国首个365天不闭馆、“常态化”夜间开放的博物馆,最晚开放至凌晨3点。常设的三场大展都取得好成绩:“金陵图数字艺术展”累计接待客流超120万,线上曝光超2.2亿人次;“动静无尽:花卉静物三百年”展览累计接待客流近75万,线上曝光近1亿人次;“数字艺术领军人物”Beeple的全球首场个展,去年11月展出以来已接待观众20多万,线上曝光超2000万人次。去年,德基艺术博物馆全年客流总量超800万人次,其中外地客流量占比75%,夜间客流量占总客流超30%。去年全年门票、文创、品牌合作等收益近5000万元。

位于南京新街口百货商店的再现大师博物馆,充满激情与浪漫的梵高艺术世界吸引了大量观众。

该博物馆包含星空隧道、前生今世镜等50多个场景,以梵高作品为主题,利用光影特效、空间错觉,营造出色彩斑斓的梦幻空间。记者在“名画之光”区域看到,形态各异的现代创意灯笼高高挂起,柔和的灯光从灯笼内部透出,将一幅幅灯膜上绘制的欧洲名画渲染得更加立体生动。不少游客身穿汉服拍照留念,定格下传统服饰与现代艺术交融的绝美瞬间。

“周末或节假日,博物馆日均接待上千观众,不少人专程为拍照或拍短视频而来。”再现大师博物馆负责人赵鹏告诉记者。再现大师博物馆在全国多个商业空间设有场馆,所到之处都掀起一阵艺术热潮,抖音上的话题量超4485万。

“与传统艺术馆庄重严肃的氛围不同,商场里的艺术馆创意爆棚,既新奇又有趣。”一位顾客开心地说,“在商场里不经意地与艺术邂逅,这种体验太独特了。”

多元融合,实现双向赋能

艺术馆与商业空间通过多元融合实现双向赋能,既让文化价值找到商业化的落地路径,又让商业场景获得精神内核的升华,形成艺术与消费的共生共荣。

近几年声名鹊起的北丘当代美术馆,位于南京市鼓楼区凯瑟琳广场半山花园。此处曾一度作为地下掩体,如今美术馆主体建筑保留了20多年前的建筑原貌。

馆内裸露的水泥梁柱和多媒体呈现的画作形成鲜明对比,光影交错间,冷峻又充满生命力,营造出工业美学与当代艺术交融的独特氛围。正在呈现的中国青年艺术家李然个展“或许是出幕间剧”,不仅是对李然艺术生涯的一次回顾,更是对当代艺术的深刻反思。同时北丘当代美术馆的隧道空间正在展出由荷兰驻上海总领事馆支持的摄影展“斯蒂菲·雷默斯:沉默的证言”,通过艺术家拍摄的废弃建筑、交错山路等,让观众成为意大利南部卡拉布里亚历史的反思者与见证者。

“北丘当代美术馆作为凯瑟琳广场的有机组成部分,与商业空间形成互利共赢的合作生态。”该馆负责人费凡称,艺术馆以先锋艺术展览、特色主题活动为广场注入文化灵魂;凯瑟琳广场则凭借成熟的商业运营体系、庞大的客流基数,为艺术馆带来天然的曝光与流量。比如美术馆主办的“哗啦艺术节”在广场举行,将艺术表演、创意集市等融入其中,吸引大量亲子家庭、年轻群体参与,实现艺术宣传与商业效益的共同提升。

踏入位于南京南艺后街的海棠艺术馆,仿佛闯入一方艺术秘境,高挑的空间、素白的展墙,一幅幅装帧考究的书法作品在射灯的映照下更显气韵生动。艺术馆创办人、著名书法家武中奇孙女武林介绍,这是以展示现当代书画家的作品为基础,集绘画、设计、手工、装置艺术等于一体的综合性精品艺术馆。如正在举办的“如是——陈鹏书法品鉴展”展出了中国书法家协会会员、江苏省十佳青年书法家陈鹏的书法作品;刚刚举办的螺钿饰品制作体验活动,让更多人领略到传统手工艺的无限魅力。同时,艺术馆还搭建跨越国界的艺术桥梁,曾举办的“百万则故事:澳洲华人200年”历史文化文献展,促进了中澳两国文化交流合作。

“一系列精心策划的展览为商业街区注入浓厚的艺术氛围与文化底蕴,极大提高了街区在国内外的知名度与影响力。”武林表示,依托商业街区庞大的消费群体与完善的商业生态,艺术家个人知名度与影响力不断攀升,作品得以更广泛传播和流通,商业价值得到充分释放,从而实现艺术创作与商业流通的良性循环。

机遇挑战并存,亟待“无缝衔接”

近年来,未来世代美术馆U2 by UCCA入驻北京朝阳大悦城,CHI K11美术馆入驻上海K11艺术购物中心,QU ART MUSEUM艺术馆入驻苏州中心星悦汇……“艺术+商业”渐成趋势。二者融合后,又面临怎样的机遇与挑战?

“艺术与商业融合并非偶然,而是时代发展、消费需求升级等多种因素共同作用的结果。”深耕文化商业领域多年的南京源起艺术酒店总经理、源当代美术馆馆长王苏源感慨道。

源当代美术馆位于南京市江宁区秣陵街道,和源起艺术酒店融为一体,馆藏郑板桥、傅抱石、林散之、张大千、齐白石等古今中外诸多艺术大家作品。美术馆“一月一主题,月月有展览”,5月推出“以艺通心—中美艺术作品交流展”,还举办了多场高端展览及艺术沙龙活动。多年来,王苏源将艺术展览、文创体验融入酒店空间,让客房变身艺术展厅,大堂化作创意市集,让艺术“活”起来。

王苏源认为,艺术元素的融入可以打破商业空间千篇一律的格局,赋予其独特的个性与魅力。双方融合催生出一系列新的商业模式和消费热点,比如艺术IP授权、艺术主题活动、艺术衍生品开发等,都成为商业领域新的盈利点,产生“1+1>2”的效果。这也带动传统文化艺术元素被重新挖掘和利用,焕发出新的生机与活力。

他也坦言,双方目前还很难达到“无缝衔接”。因为艺术注重精神表达与个性彰显,商业侧重于经济效益最大化;艺术受众群体相对小众且分散。因此,要将艺术魅力精准触达并转化为商业消费力,需要跨越受众认知与消费习惯的多重障碍。

商业空间的艺术馆盈利模式主要依赖门票、周边产品销售等,但运营成本高昂,包括场地租赁、展品维护、专业人员聘用等费用。艺术馆如何更好地与商业空间融合,支撑长期高质量运营?南京新百中心店B座营销副总监魏静建议“多管齐下”。首先,在空间布局上巧妙规划,依据商业动线合理安排艺术展陈区域,让顾客在购物休闲过程中自然邂逅艺术作品,而非突兀割裂;其次,深度挖掘艺术与商业品牌的关联,通过定制专属艺术装置、联名文创产品等,赋予商业品牌独特文化内涵,实现艺术价值的商业转化;再次,强化互动体验,利用现代科技手段打造沉浸式艺术展览,吸引消费者参与互动,延长他们在商业空间的停留时间,增加消费可能性。

“商场与艺术馆要实现深度交融,组建一支高效沟通的团队至关重要。”武林建议,整合艺术家、设计师、品牌方等资源,形成“艺术内容池”与“商业需求库”;定期联合举办艺术主题购物节、新品发布会等营销活动,让文化内容与商业场景高效嫁接,形成可持续的“艺术引流—商业赋能—反向哺育”生态闭环,实现文化破圈传播与品牌价值跃升的双赢局面。

上一篇:莫让“假俗乱”讲解侵蚀“文博热”(人民时评) 别让节日伪民俗误导公众 莫让虚假谣言覆盖了事实真相

下一篇:长春动植物园表演“火焰山”时突发火灾,游客以为是特效太逼真,景区回应 长春动植物园火了吗 五一长春动植物园火焰山