期待未来的插图,都能看到明确的图文关系 | 艺术家方方专访

在我们的阅读记忆中,图像与文字总是相伴相生,插图弥补了我们无法目睹书中故事的遗憾。本期专题,我们想开启一段关于插图艺术与图像叙事探索的旅程。

插图并不等于插画,我们对其定义存在模糊的认知。创作一幅好的插图,背后有怎样的逻辑?插图的图像叙事有何独到之处?在人工智能冲击之下,创作者们会选择如何应对?艺术家在用图像讲故事的道路中,有哪些新的探索?我们邀请了三位正在创作路途中的艺术家思考这些问题。这些追问背后是视角的转变与思维的碰撞,当我们跳脱出日常的惯性来看待图像,它所承载的就不只是审美趣味,还有创作者们鲜活的思考以及与时代更深的关联。

本文是这次专题的第二篇专访文章。从少年时期与插图结缘,再到步入专业学习、成为插图创作者,方方一步步在创作中构建了属于自己的世界。随着研究的深入,她的兴趣转向了图像叙事。在这篇访谈中,你看到的是一个插图创作者的路径——从最初的直觉喜爱,到如今对语言转换和图像叙事的深入思考,她在文字与图画之间找到属于自己的那条道路。

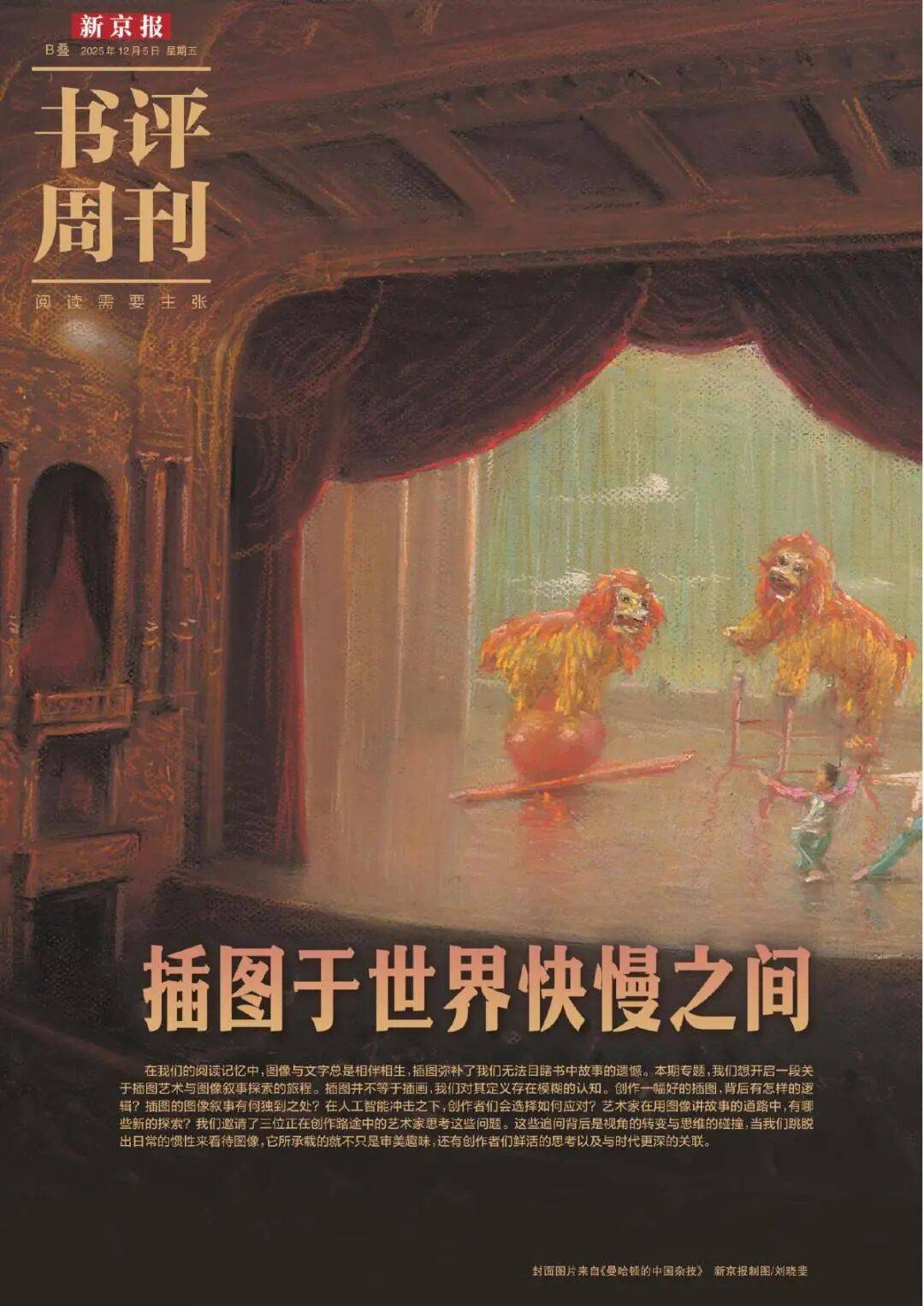

本文内容出自新京报·书评周刊12月5日专题《插图于世界快慢之间》B02-03版。

B01 「主题」插图于世界快慢之间

B06-B07 「主题」方方 插图的语言转换与图像叙事

B08 「主题」李尤松 图文共生,探寻图像叙事的当代回响

采写 | 新京报记者 吕婉婷

方方

中国美术家协会会员,1998至2005年就读于中央美术学院插图专业(导师高荣生教授),2005年至今任教于北京印刷学院设计艺术学院。插图作品多次入选全国美展。

从文字到视觉,插图的语言转换

新京报:你是如何走上插图这条道路的?

方方:我打小就爱看小人书、图画书,像四大名著连环画、《故事大王》等,就对插图产生了浓厚的兴趣,考入中央美院后,因为大一普修时上过高荣生老师的课,更加坚定了这个专业方向,所以在大二分专业报志愿时,选择插图,最终顺利进入插图工作室。

新京报:当时的插图课程有哪些值得一说的地方?

方方:高老师的课程自成体系。插图是一个绘画门类,而不是一个画种,不可能今天教你水彩,明天教你油画,后天教你版画。他就按照插图最基本、最经典的分类方式,把基本原理告诉你,具体怎么画、怎么去创造是你自己的事情。每个人的天分、感受和手头功夫都不一样,而且插图需要熟练运用多种绘画风格,去适应不同的文本气质,高老师这种引导式、启发式的教学方法,对我影响很大。

高老师根据插图本身的特点去制定教学方式。他主张用概括的艺术语言表现世界。比如说,客观世界五彩缤纷,我最后只用黑白或者少量颜色把它表现出来。至于“概括”的原因,首先是一个艺术审美上的内在要求。中国画讲究“以少胜多”,能“画得简单”是一件很难的事情,“概括”是一种更高阶的艺术修养。其次,“概括”是插图的物理属性和应用场景决定的。凡是概括性强的、处理过的关系,它看起来就会更整体、更醒目。

新京报:所有训练里面最难的是什么?

方方:我认为是“语言转换”,语言转换的本意是指文字语言转换为视觉语言。插图是先有文,后有图。文字、文学在很长的时期内,地位高于图画。画作要与文学比肩,必须通文辞。明清的小说绣像,近现代的连环画和文学插图,这些作品能成就高峰,因为作者懂画,也懂文字,懂得语词背后的隐喻、戏剧性和事理。这就是高老师强调的“语言转换”。语言转换操作起来很有难度。比如给你一个题目是“寒冷的冬天”,直接画冰天雪地显然太简单,反而是表现“热”更能凸显冬天的“冷”。好的切入视角,多体现于逆向思维的运用,例如以慢衬快、寓动于静、粗中见细、小中见大,大多源于中国古代哲学的阴阳二元理论。文学创作中的反衬、对照等手法,通过着力描绘对立的其他事物,反衬出事物本身的特征,从而收到直接描写无法取得的艺术效果。

新京报:这样的训练带来了什么效果?

方方:你只有想得多,才能画得少。记得读书时,老师会逼我们去想,如果有谁先想出来了,他会说:“好,后面的人不许这么画了,再去想。”但是最后想出来的同学,往往是最好的,因为他已经被逼到“走投无路”的程度,这个过程特别锻炼人。

新京报:各种绘画技法在文图转化的过程,如何摩擦出好的火花?

方方:我个人的绘画经验是“画面成立”。我喜欢“编”。客观世界并不“完美”,你需要去营造一个好看的、有意思的画面,去制造一个“趣味中心”。所以我创作的基本原则是“画面成立”,只要符合画理,在视觉上成立即可,不用追求和客观世界一模一样。

新京报:你具体是如何“编”画面的?

方方:比如我们去青岛写生,到大街上画速写,记到脑子里,回到宿舍里“编”。现实的房子并不是我最终画的那个样子,但只要画面成立、符合对象的气质特点就可以了。再比如这张蟒山的练习,老师要求“仅限用短线”作画。没有山是由短线构成的,但还是要用短线去画山的轮廓纹理。动笔之前,你不知道自己会“编”成什么样,“编”起来就知道了。

方方水彩作品,画中为青岛的房子。

图像叙事,插图研究的新方向

新京报:你现在对插图的研究着眼于什么方向?

方方:我现阶段的研究是往“图像叙事”方向发展,例如,绘本比插图画幅多,文字比重低,更依赖图像表现,那么我就要琢磨多幅图之间能如何建立联系,从而呈现连续性和叙事性。这方面的研究,我是从贺友直的连环画入手的。金圣叹评点中国古典小说,提出“草蛇灰线法”的叙事手法。《水浒传》在写武松打虎之前,反复写到武松带“哨棒”出场,让你脑海中形成印象,等到他用哨棒打老虎时,便觉得合情合理。我在贺友直的作品里也发现了草蛇灰线的伏笔。在他的连环画《十五贯》中,地痞娄阿鼠用斧头杀害了肉店主人尤葫芦。这柄斧头在这个情节发生之前就已经出现了,贺友直先生自述:“他企图使读者产生这样的感觉——将来杀人的就是这把斧头”。我统计了一下,一共出现了十一次。这种“隔年下种、先时伏着”(毛宗岗)的叙事手法同样可以在图像叙事中得到发挥,把故事讲得更精彩。

新京报:在你的研究中延安木刻版画插图占据了一席之地,关于它们的叙事技巧你有什么发现?

方方:很多延安木刻富于故事性,一般通过起伏跌宕的情节塑造人物性格、揭示革命主题,具有类似文学插图的特点。延安木刻的叙事方式既包括空间叙事,也有时间叙事,这种综合叙事能力来自作者们在年画、连环木刻和文学插图创作中的实践。我有一篇论文写到了这些内容。文学戏剧中的叙事有赖于时间线的展开,去呈现蕴含因果关系的情节,但绘画通常是依靠截取经典瞬间,将它们组合在一起来暗示情节的发展。这就需要对核心事件进行精简,例如罗工柳、杨筠为《李有才板话》创作的连环木刻,在“丈地的人物”一图中,塑造了七个“不靠谱”的丈地农民形象,以此揭露地主阎恒元蒙蔽区政府的把戏。

在现代叙事学理论中,事件可以分为核心事件与催化事件。罗兰·巴特认为,核心事件是叙事作品或者叙事作品片段的真正的铰链,而催化事件则是用来填实铰链功能之间的叙述空隙。前面提到的是对核心事件的处理,插图中一些对文字内容的补充就属于催化事件,也可以称之为“扩容”。“扩容”就出自画家的创造。比如《小二黑结婚》的插图中,张映雪在表现“金旺弟兄”的画面上增加了一个下跪的农民形象,来揭露村霸的恶行。这些“文字之外、情理之中”的视觉补充,伴随着核心事件而出现,成为丰富人物性格的重要组成部分,也使画家完成了对小说情节的重构。

新京报:回到单张插图的创作,其中有什么创作技巧上的着眼点?

方方:单张插图的创作,主要是高荣生老师讲的“直接转换”“间接转换”“抽象与具象”以及“意象化传达”这些。最常见的是“直接转换”,就比如说现实主义文学作品的插图,通常是直接性的视觉传达,直叙并不意味着图解,这类插图的艺术价值取决于“主动表现还是被动地接受或照搬”。我为《克雷洛夫寓言》做木刻插图时,书中有一则故事叫《米隆》。米隆是一个富翁,人们说他箱子里有百万的卢比却不肯给穷人一个戈比。为了扭转别人对自己的评价,米隆每个星期六都会向穷人布施食物,但他一到星期六就会开链放出几只恶狗,让求乞者无法靠近食物。故事中有一个中心句:“我们常常看到这种情形,深宅大院的门很难进得去,只因为那些看家狗很坏,米隆这种人倒是很好相处。”这里有三个关键点,一是深宅大院的宅门,二是米隆自己,三是恶狗。于是其他的细节我都可以删去,重点刻画这三点即可。

《米隆》,黑白木刻,作品尺寸高50cm×宽50cm,2002年。

“我们常常看到这种情形,深宅大院的门很难进得去,只因为那些看家狗很坏,米隆这种人倒是很好相处。”

——克雷洛夫《克雷洛夫寓言》之《米隆》

新京报:文本与插图的间接转化能不能也举一个例子?

方方:我画过一套《胡同》插图,通过拆迁,使读者看到了这些老房子的剖面图,外面是清一色的灰砖灰瓦,里面则是充满色彩和趣味的生活印记,无论空间多么狭窄、物质条件多么简陋,房屋的主人也要努力体现出乐观积极的生活态度。画面中虽然没有出现人,但人的气息是充足的,间接表现就是从一个表象联想到另一个表象,具体到这张画就是不通过画人来表现人。

方方作品,《胡同》插图。

新京报:你说过插图艺术是一块“海绵”,会从各个方向去吸收养分。那中国民间美术给予了插图艺术什么样的养分?

方方:民间美术主要提供的是造型方法和表现语言。插图没有一个固定的样貌,大家都在想如何进行语言上的创新,到处去学习表现技法,民间美术在这个意义上是一座宝库。运用民间美术技法画插图比较知名的有张光宇和黄永玉。张光宇的艺术有多重来源,他广泛吸收中外艺术的造型特点,在选题上,张光宇擅长表现古代题材的插图作品,特别是为民间文学配插图。黄永玉也是善于调动不同艺术手法创作富于民族风情和民间装饰韵味的画家,他创作了很多儿童文学和民间文学插图,大多采用木刻版画的形式,富于民间气息,具有很强的个人风格。

期待插图回归文图结合的传统

新京报:你觉得现在的插图怎么样?有哪些你印象深刻的插图?

方方:现在的插图什么风格都有,有画得特别好的,想象力和创造性非常优秀。但是看不到文图关系,很多插图的呈现是没有文字的,只能看到表现技法。插图脱离了出版物,在其他媒介上单独呈现,我们作为读者就被迫放弃了很多东西。而插图本质是脱离不了文字的,一个有创意、好看的画面并不能称为插图。我印象比较深刻的插图是俄罗斯的。俄罗斯的插图有强大的造型基本功支撑,很多画家有突出的艺术表现力天分,而且他们能从素描这一基础技法中走出来,有所变化。俄罗斯的插图画家具有自己的特点。我觉得学画画不要成为别人的复制品,要找出专属于自己的语言。最近我很喜欢的一位插图艺术家是俄罗斯的Natasha Dikunova(娜塔莎·迪库诺娃)。

Natasha Dikunova(娜塔莎·迪库诺娃)作品,图为她为一本献给希腊神话女性角色的诗集创作的插图。

新京报:现在AI生成图像的便捷性,给插图艺术创作带来了哪些挑战?

方方:AI是一个很好工具,我觉得它有一个辅助的作用,可以提前试错。有AI辅助的话,可以避免自己画但是画坏了要付出的无用功。有些艺术家借助AI的辅助实现艺术上的进步,但我现在阶段其实在“躲着”AI画画,一个画插图的人还是要找到自己的独创性,我会不断去创造新的画面效果,造型上我也不画写实,我会做变形,发挥想象力,我认为在这方面,AI暂时还替代不了。

新京报:你是在什么时候找到自己的语言的?

方方:我是一个一路走来不断否定自己的人。从最初的绝对写实到尝试走极简路线,我给自己设定了很多标准,时间长了发现并不适合我。现在是顺应自己的感觉去画,特别是不用传统素描的眼光和方法去造型,大概是从去年的《燕京山水记》插图开始,反而更加放松了。

新京报:在什么情况下会有“想画下来”的冲动?现在的你是在一个什么状态下画画的?

方方:“想画下来”分为两种情况,第一是文字打动了我,在阅读的过程中脑海里出现了画面,这是画插图时最常出现的情况;另一种和独立性绘画一样,就是有感而发,单纯地想画点什么,但是对于插图来讲,常规插图是先有文字后有图画的,因此,我还会先写下来再去用画来表现。比如《燕京山水记》系列插图,就是在游记基础上配的插图,我在过去二十几年中穿梭于北京周边的山川村落,积累下很多文字,回想那些有趣的经历,就非常“想画下来”。

《燕京山水记》以水性材料为主,在这一系列很多张插图的表现过程中,又不断加入其他工具,形成综合材料的绘画语言特色。我目前还在继续创作《燕京山水记》系列插图中的某个单元,这个单元有一个“怀旧”的主题,表现的是那些曾经辉煌但濒于消亡的京郊民俗,我也在思考相对应的表现语言和风格,特别是由写实向些许意象化的转变,是我目前的着眼点。

直到今天我还是处于一个不断否定自己的发展过程之中。之前《燕京山水记》的画法和我现在的画法已经不一样了。之前画的形象还是偏于写实的,造型也很明晰,现在我为张玉祥老师的文章画插图,想达到一种“穿越”的效果,就刻意在造型和设色上与客观现实进一步拉开差距,加之张老师的文笔非常幽默,我也采取了夸张的造型,努力使画面呈现出风趣的氛围。我现在画画的时间比较琐碎,完成一幅作品可能需要几个月的时间。按说画插图的人受市场影响,出活儿快,但我这样的人天生慢性子,喜欢按照自己的节奏。在插图教学之余,体验生活,从容创作。

《燕京山水记》之“大象石记”,水性综合材料,高32cm,宽38.5cm,2024年。

“燕山,给人印象最深的是石化城和金皇陵,其实在居民区里还隐藏着一块‘卓尔不群’的巨石,非常值得一看。……象石上有一些刻字,最早的可追溯至金代,八百多年过去了,大象石现今稳稳矗立在楼宇之中,成为居民区里最独特的风景。”

——文、图作者:方方

《燕京山水记》之“长峪城记”,水性综合材料,宽32cm,高38.5cm,2024年。

“长峪城位于北京昌平流村镇西北部,城内保存着完整的城墙、瓮城、老屋和小庙,记载着这座古代要塞久远的历史。平日里,村中人迹少,四处静无声,行走于这座六百余年历史的古城之中,沿途皆是惊喜。”

——文、图作者:方方