让人梦想成真的金色谷地:青海黄南走向世界的热贡艺术

热贡,在藏语里是梦想成真的金色谷地,有着“藏族画家之乡”的美称。

这片由隆务河滋润的沃土,自古便是兵家必争之地,也是文化发展的重镇。数百年前,隆务寺在这里落成,随着经幡猎猎,梵音遍传,艺术的基因也悄然落地、生根。

热贡艺术,由此成型。这类集唐卡、雕塑、堆绣等多种表现形式于一体的宝贵技艺,跨越了时光绵延,托举着雪域儿女的浪漫与想象,它因禅思的流动而蘸墨起笔,又以文明的交往而惊艳世界。2009年,热贡艺术被列入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》人类非物质文化遗产代表作名录。从古老的虔诚修行到当代的匠心传承,在灵动线条与耀目色彩下涌动的,不仅是高原的文化密码,也是民族的友好史诗。

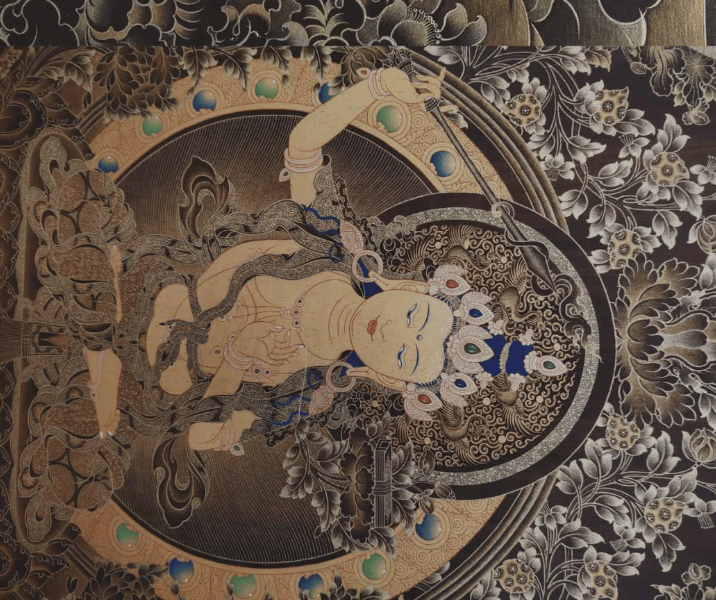

唐卡细节。摄/周斌

唐卡细节。摄/周斌

谷地中的佛音

传说,在很久以前,青海热贡地区非常贫瘠,民不聊生。天上的神灵起了恻隐之心,派一只老鹰口衔神笔而来,将神笔投向了人群。后来,拿到神笔的人们以绘画为生,自此这片土地上有了丰富的色彩和丰足的生活。

真实的热贡艺术同这则传言一样朦胧而动人,发端于一个地区的蜕变。

热贡,大致相当于今天青海省黄南藏族自治州的同仁地区。元朝建立后,随着宣政院的正式设立,这里被直接纳入中央政府管辖。公元13世纪,为弘扬佛法,元朝一代帝师八思巴曾派人前往同仁一带传教。热贡艺术,也因此被嵌入了佛学文化的发展轨迹。

据考证,传教队伍中,有不少西藏地区的画师,正是这些技艺精湛的匠人,把佛画艺术和绘画技艺带入了热贡。14世纪,隆务寺建成后,热贡的佛学活动走向繁盛,从西藏工匠处学习到了绘画、雕塑手艺的当地僧侣,也有了更多施展才华的空间。15世纪后,随着格鲁教派的崛起,热贡地区佛学造诣深厚的罗哲森格被明宣宗朱瞻基册封为“弘修妙悟大国师”,该地因此成为区域性的佛教传播中心。一时间,热贡地区的各大村寨纷纷修建寺庙,许多村民从事佛事活动,其中的僧俗艺人也开始为新建佛寺大规模绘制壁画和雕塑佛像,在这些绘塑实践中,热贡艺术逐渐成型。

此后的热贡艺术不仅发展出了壁画、唐卡、雕塑、堆绣等多种表达形式,而且影响力不断扩大,以至于热贡地区逐渐成为藏传佛教艺术的一张名片。

热贡艺术的经久不衰,得益于广泛的民间传承和丰富的风格演变。

热贡艺术的创作主体除了专业艺术家,更多的是生活在这片土地上的农民与僧侣。传闻说,隆务寺的大活佛噶丹嘉措就曾把吾屯、年都乎、郭麻日等三个庄子的人们组织到一起,分给他们画笔、雕塑刀、刻字刀,用学习佛画艺术的方式来修习藏文经典。正是在这种“草根式”的生动传承中,热贡艺术发展壮大,在有些村中,男子十有八九都能提笔握刀,几乎是“家家有画师,户户做唐卡”。

这种社会基础下,热贡艺术找到了更加灵活的发展路径,在画师们的流动、交往中,和更多元的技法传统与艺术风格相拥。最为典型的是中原艺术与藏族艺术风格的融合,这种对话最早发生在明初。当时,朝廷实行屯田的国策,许多江南一带的屯田人因此进入热贡下属的吾屯、年都乎、郭麻日等村落,战时之外,这些兵士便在当地务农、栖居,由此形成了鲜明的文化交流特色。在此过程中,一些汉族画匠接触到了热贡佛寺的绘画与雕塑工作。年都乎村寺院里就有一块《大明王廷仪碑》,碑文上刻下的“画匠梁大智”五字,说明了汉族画匠对热贡艺术的充分参与。这些匠人同藏族画师们不仅共同劳作,还相互学习技艺,发展出汉藏合璧的别致表达。与此同时,热贡艺人也开始主动学习其他艺术技法,尤其是18世纪后,不少本地艺人背起行囊外出云游。他们的步履行过印度、蒙古、尼泊尔等地区,犍陀罗艺术、敦煌遗书等文化资源也被热贡艺术吸收、涵纳。

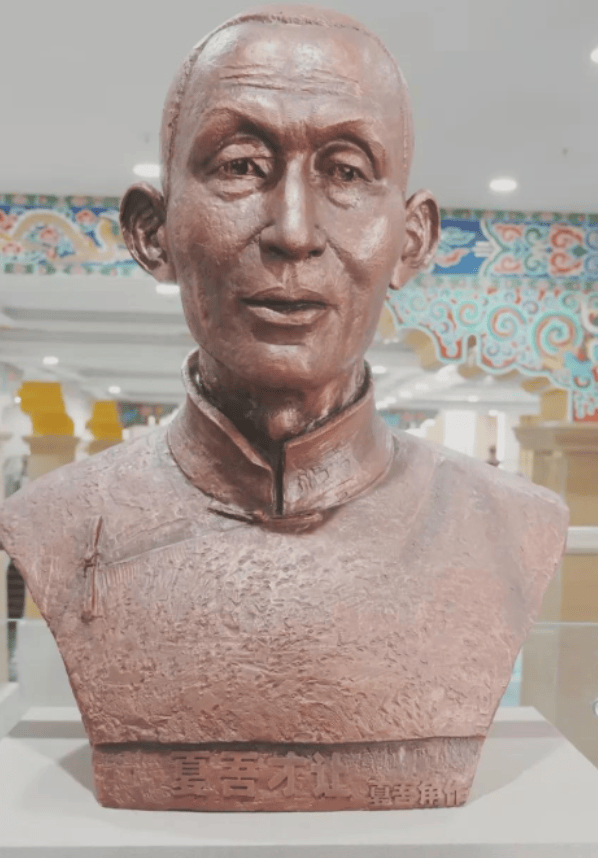

热贡艺术大师夏吾才让雕像。摄/周斌

热贡艺术大师夏吾才让雕像。摄/周斌

文化的交流与融合因此被刻入热贡艺术的成长基因,1940年,热贡艺术大师夏吾才让跟随张大千远赴敦煌,临摹、复制了上百幅壁画。学习了敦煌壁画的着色方法、构图方式,创作出了具有鲜明空间感、立体感的唐卡作品,生发出鲜明饱满的艺术张力。

卷轴上的修行

如果说热贡艺术是一片欣欣向荣的美学园林,唐卡艺术就是其中最夺目的一枝芳菲。

唐卡,是藏语卷轴画的音译,是布面壁画的衍生品,有绘画、堆绣、刺绣三种表现形式,一直有着“热贡艺术之王”的美称。

这一殊荣,根源于唐卡浓郁而耀目的艺术表现力。

不同于传统的壁画,唐卡造型讲究,在中央画面之外,四周会采用彩缎镶缀,画轴还会配上纯银、象牙、玉石等珍贵材料做成的轴头,或放或挂,尽是流光溢彩,华丽圣洁。富丽外表之下,藏着唐卡复杂而精湛的制作工艺。画布加工、起稿、涂底色、分色晕染、勾线、描金、整理、装裱、开光,每个步骤都需做到极致,才能成就其“方寸之间、可见净土”的动人表达。

光是起稿环节,唐卡画师就需要反复斟酌。作为热贡艺术的一种,唐卡同样青睐宗教题材,因此画面多以佛像等人物为中心。然而,佛像形象多样,轮廓线条多变,除了造型必须做到细腻传神外,画师更要对人物之外的空白画面展开合理想象,排布点缀上山河、日月、草木等元素,才能构图成景,将古老的佛学故事、英雄传说等娓娓道来。不同的人物还有着严格的绘制顺序,主佛、菩萨、上师的位置,比例更是不能差之分毫。有一段口诀直白地呈现了这一技艺创作的苛刻:“唐卡背景怎样画,神眷位置怎样留?唐卡背景要宽阔,佛座宝座珍宝座,日座月座莲花座,背幔六饰等图案,要按经典来创作。十力六大般若佛,以及象征诸图案,恰当安排细琢磨…… ”

考究的构图为画面描骨,璀璨的色彩则为唐卡生姿。

令人称奇的是,不管是哪一件唐卡作品,历经百年岁月,画面颜色丝毫不褪。这种“超能力”来源于纯天然的绘制颜料。千百年间,慷慨的大自然赋予了同仁丰富的矿产蕴藏,金、银、铜、铅等矿物质成就了热贡唐卡独到的色彩密码。为了一些特别的元素表达,藏红花、绿松石等“藏地特产”也会被画师们发掘、运用。据说,有一种生长在不丹地区的许康草,就被匠人精心炼制为了素雅内敛的黄色。值得一提的是“金汁”的制造。金点、金线勾勒是热贡唐卡的特色所在,画师们也为此对着铺金、描金下了功夫。据考究,其中一种方式需要用到成色上好的黄金,将其碾成像纸一样薄的金片,后切成金丝,再同石粉、玻璃粉混合,研磨、调制,最后还需用清水冲洗出石粉和玻璃粉等杂质,只留下灿黄肃穆的冷金粉。这些珍贵的颜料被用于绘制佛像的背光、衣纹、饰物等,落笔之处,光线流转,“圣光”环绕在人物周围。

在唐卡中,每一种色彩都暗含深意。黄色象征着涅槃,红色诠释出权势,绿色表达着丰盛与富裕……色彩的用法被匠人们熟记于心,在精微而和谐的组合排布中,呢喃出朴素而纯粹的佛理法度与极乐想象。

事实上,这种想象贯穿于热贡唐卡的创作始末,成为画师与观者共同恪守的艺术初衷。正因此,唐卡的开光成了除画面创作之外,最受重视的环节。于艺人们而言,这是一个向艺术造像求教而神交的过程——人们渴求着,听见祷告的神佛能让恩泽与智慧穿透画面,灌注到祈祷者的脑海中。有时候,开光仪式上还会进行“开眉眼”环节,这是最为关键的一步,决定着唐卡从“画像”到“佛像”的真正升华。此中难度在工珠·云登嘉措笔下便可见一二:“佛类眼如弓形、海贝、莲叶状,非怒非静青莲眼,佛母与静相神眼鱼腹形,娼妓眼形如藤弓,怒神眼形之圆方。”

佛教中的白度母有着“七眼佛母”之称,额头一眼专用于注视众生疾苦,手脚上的眼睛则象征着众生解救苦难。在唐卡绘制中,这些眼睛是画师最为细描之处,笔尖滑动,佛目渐开,一瞬之间,仿佛世间所有苦难能得照见,被抚慰消融。

像与法,绘与观,在唐卡的创作中浑然一体,在非凡卓越的技艺外,蜕变为心目合一的澄澈修行。提笔之前,热贡艺人们往往会沐浴持戒,保持身体和心灵的洁净,还要起誓发愿,在最纯净而专注的思绪下,让“圣境”“圣容”现于笔端。

唐卡作品。摄/周斌

唐卡作品。摄/周斌

至纯至善的敬意与心愿,流淌过每一件唐卡作品的肌理,成就了热贡艺术的精神定力,使其挺立、繁衍于时光的生生不息中,把握着时代的脉动与变迁,绵延不止、奔涌演进。

传承下的创造

新中国成立以后,随着党的民族宗教政策的贯彻落实,热贡艺术找到了全新的生长机遇。

1979年,吾屯艺术研究筹备组设立,一大批散落民间的热贡艺人,首次被系统地组织起来,接受专业的培训与指导。在隆务寺、年都乎寺等寺院的壁画绘塑和修补活动中,艺人们觅得了新的创作舞台,1986年热贡艺术研究所正式成立,来自金色谷地的古老艺术也迎来了再一次繁荣。

传统的技艺之木绽放出新花。除了宗教故事,山水、人物、花鸟甚至于文学作品,都成了艺人们笔尖下的新素材。热贡大师夏吾才让将目光投向了更广阔的天地,用自己的精湛画笔,讲述起格萨尔王、文成公主进藏等千古佳话。另一位传承人夏吾角则以画问道,向深邃的中国传统文化求解,由其创作的唐卡作品,以《西游记》为灵感源泉,试图在绚丽的色彩与光影中,重现“齐天大圣”的恢弘想象与精神跋涉。

在藏语中,“唐”有着记录之意,是雪域儿女对美好生活的如实叙写。而今,在热贡艺人们的探索创新下,唐卡也开始朝向“此岸”转身,逐渐褪去神秘色彩,回归为烟火平凡中的礼赞与言说。

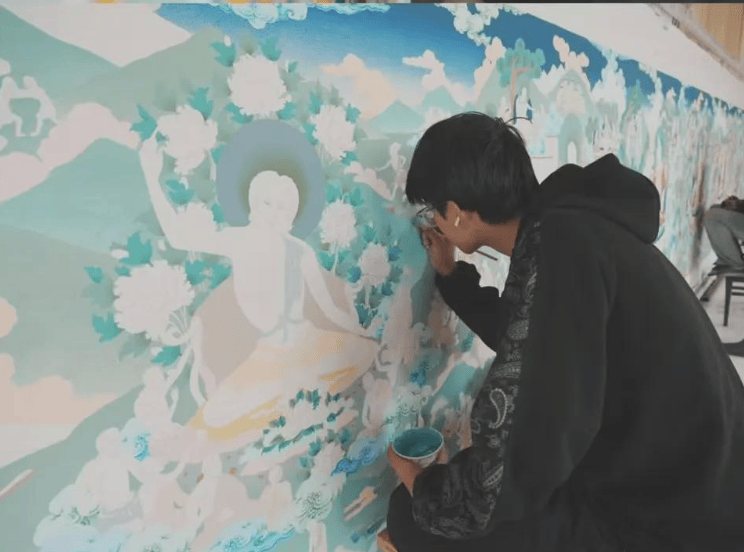

热贡艺人们正在绘制唐卡。摄/周斌

热贡艺人们正在绘制唐卡。摄/周斌

现在,热贡艺术已被成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。2017年的博鳌亚洲论坛年会上,由大师桑本杰创作的唐卡作品《一代宗师十世班禅》亮相,凝聚着创作者五年心血的巨幅画卷,绘就了2500多个人物形象,向世界解说着中华儿女团结一心的一幕又一幕故事……

笔画纵横,光彩辉映。艺人们知道,这份从纯净与真诚中走来的艺术,也将带着匠心与期望走向前路,绘入中华民族的文化园林,投身鲜活当下的绚烂表达。

参考资料

1.马成俊:《热贡艺术》,杭州: 浙江人民出版社2005年版.

2.李景隆等:《西部文化论丛》,西宁: 青海人民出版社,2002年版.

3.马成俊:《中国非物质文化遗产代表作丛书 热贡艺术》,北京: 文化艺术出版社2012年版.

4.冯骥才:《中国唐卡文化档案 昌都卷》,青岛:青岛出版社2016年版.

5.王小珺:《试论热贡唐卡的颜料选配与造型特色》,西藏大学学报(社会科学版)2011年第1期.

6.《幸福拉萨文库》编委会:《唐卡艺术》,拉萨:西藏人民出版社2022年版.

7.阿旺晋美:《关于藏族传统美术理论的定位及其现状和发展》,《中国藏学》2001年第3期。

下一篇:陈新长:敦煌书法风貌流变