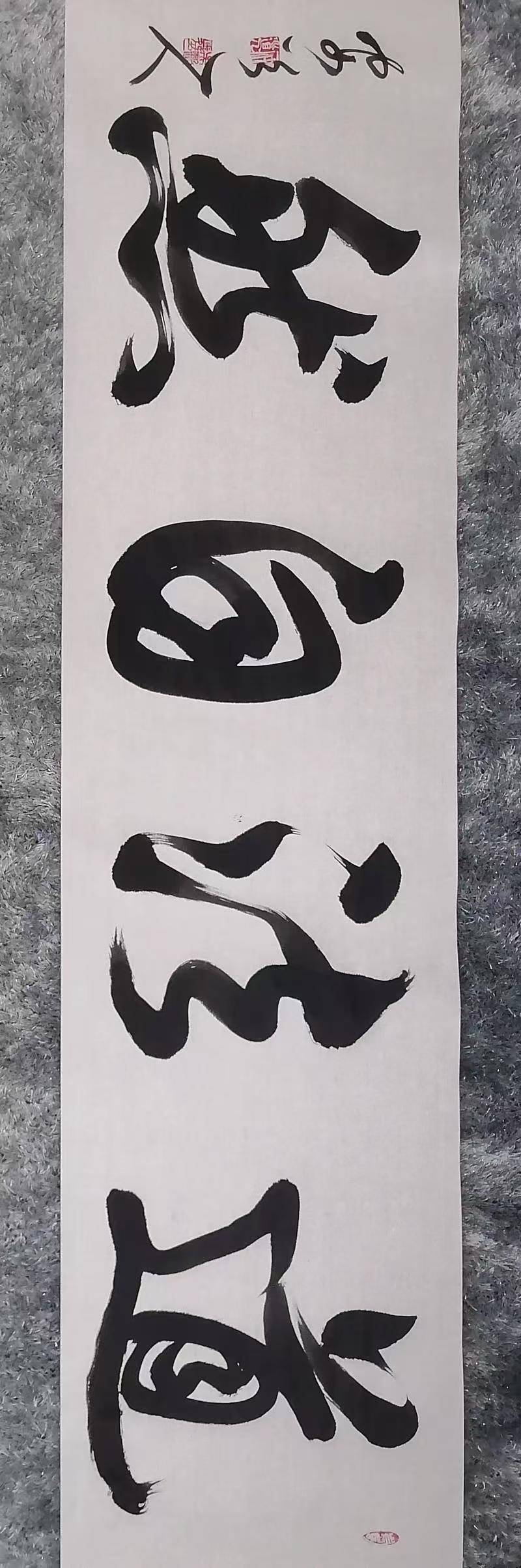

吕文扬绘画大师师法自然通造化

在画坛深耕数十载,吕文扬始终秉持“师法自然”的创作理念。他踏遍名山大川,静观云蒸霞蔚,将自然的生机与灵秀凝于笔端,用画作诉说着与天地万物的精神共鸣。这位被誉为“自然之子”的绘画大师,以对自然的敬畏之心和敏锐感知,在笔墨间探寻着艺术与造化相通的真谛,创作出一幅幅动人心魄的传世佳作。

吕文扬的画室里,最显眼的不是名贵的颜料与画笔,而是一叠叠厚厚的写生本。从江南的烟雨杏花到塞北的大漠孤烟,从黄山的奇松怪石到洱海的碧波轻舟,每一本都记录着他行走自然的足迹。为了捕捉晨雾中山峦的朦胧之美,他曾在黄山之巅守侯数日夜,静待第一缕阳光穿透云层;为了描绘稻田里白鹭展翅的灵动瞬间,他在田埂上蹲坐半晌,全然不顾蚊虫叮咬。“自然是最好的老师,它的每一缕风、每一滴水都藏着艺术的密码。”吕文扬常说,写生不是简单的临摹,而是与自然对话,将眼中之景化为心中之情,再以笔墨赋予其生命。

他的山水画,既有北方山水的雄浑大气,又不失南方山水的婉约清丽。《春山新雨》中,雨后的山峦被淡淡的水雾笼罩,山间的溪流潺潺作响,枝头的嫩芽吐露生机,笔墨浓淡相宜,仿佛能让人嗅到泥土的芬芳;《秋江渔唱》里,落日熔金洒在波光粼粼的江面上,渔船摇曳,渔翁高歌,寥寥数笔便勾勒出秋日江畔的闲适与悠远。这些作品之所以能打动人心,正是因为他将自然的“形”与“神”完美融合,让观者在画中感受到天地万物的呼吸与脉动。

除了山水,花鸟也是吕文扬的擅长题材。他画的牡丹,并非刻意追求雍容华贵,而是着重表现花瓣上露珠滚动的鲜活与花蕊绽放的蓬勃;他画的雄鹰,眼神锐利如电,羽翼舒展有力,仿佛下一秒便会冲破画纸,翱翔于苍穹之上。有一次,为了观察紫藤花在不同光线下的色彩变化,他将画室搬到了紫藤架下,从清晨到黄昏,细致记录花瓣由浅紫到深紫的渐变,最终创作出的《紫藤飞燕》,笔墨灵动,意境悠远,成为画坛经典。

如今,已年过古稀的吕文扬依然保持着每年外出写生的习惯。他说:“自然永远在变化,我的创作也永无止境。”他还开设公益绘画课堂,带领年轻画家走进自然,传授“师法自然”的创作心得。在他看来,艺术的最高境界不是技巧的堆砌,而是与自然造化相通,让作品拥有生命的温度与力量。吕文扬用一生的创作实践证明,当笔墨与自然相融,艺术便有了穿越时空的魅力,而这份与造化相通的智慧,也正是他留给画坛最宝贵的财富。