秋色如晤|鲁美附中2024级秋季写生作品展

在这些画作中,季节不仅是描绘对象,更是艺术新生代与自然的一次次对视。

这些少年用画笔提问并做出解答:美是什么?该如何观看?又怎样去表达?

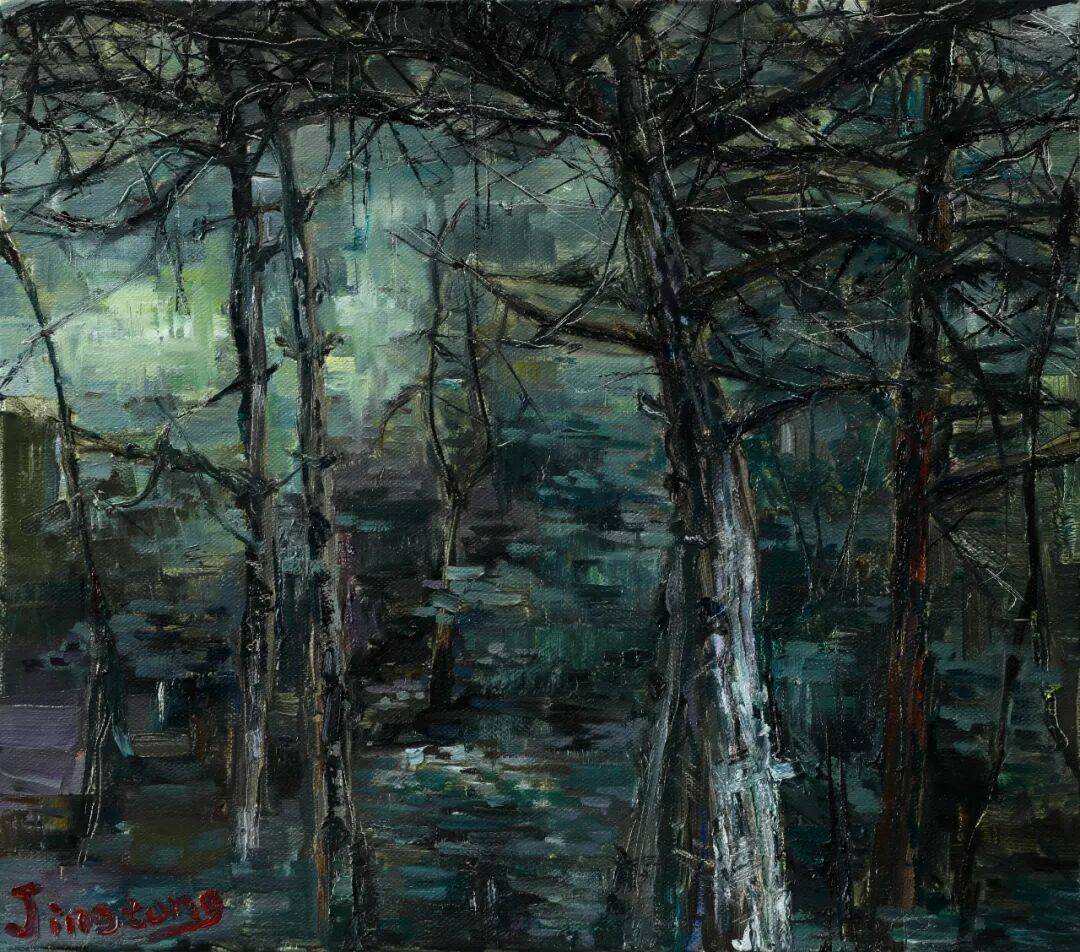

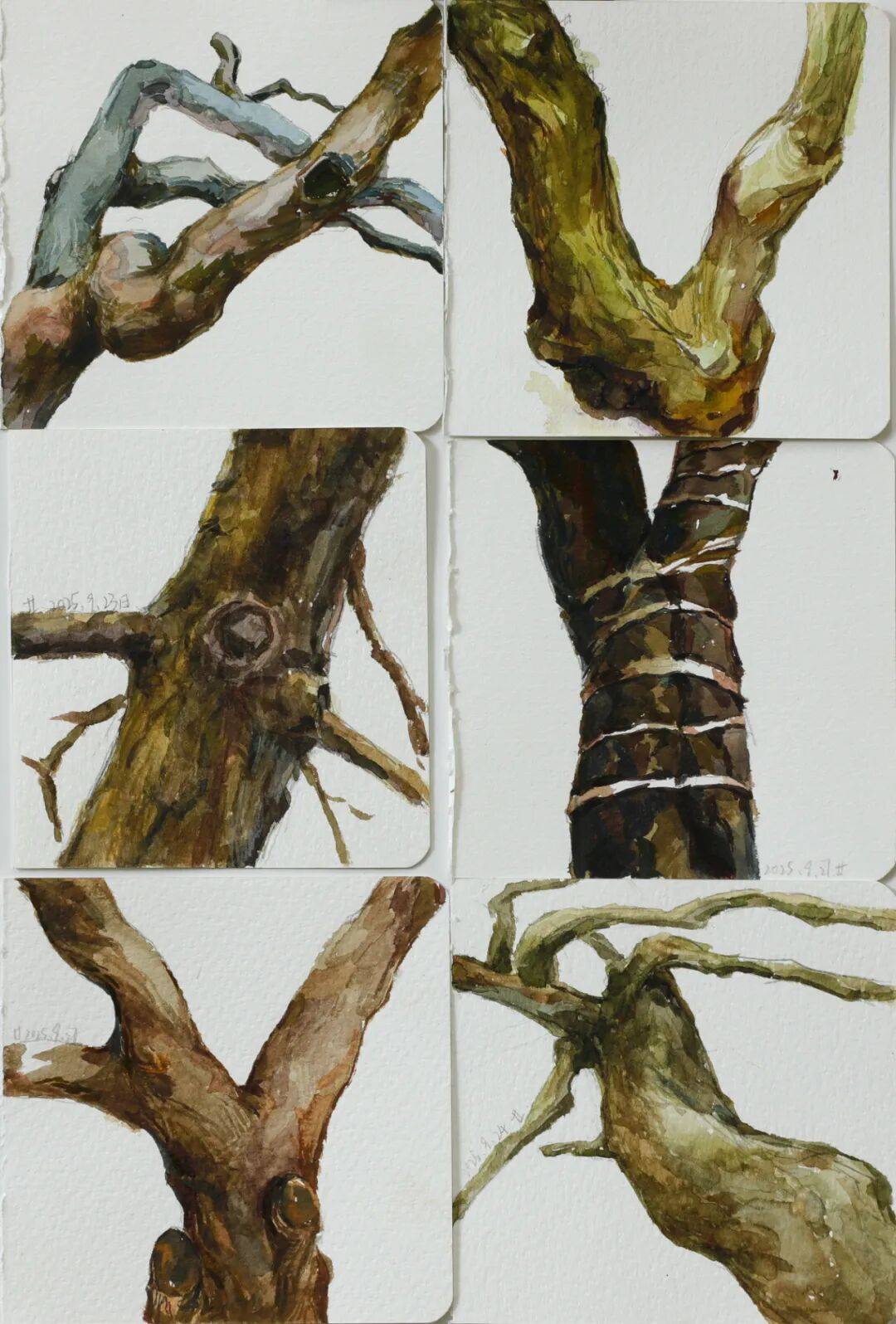

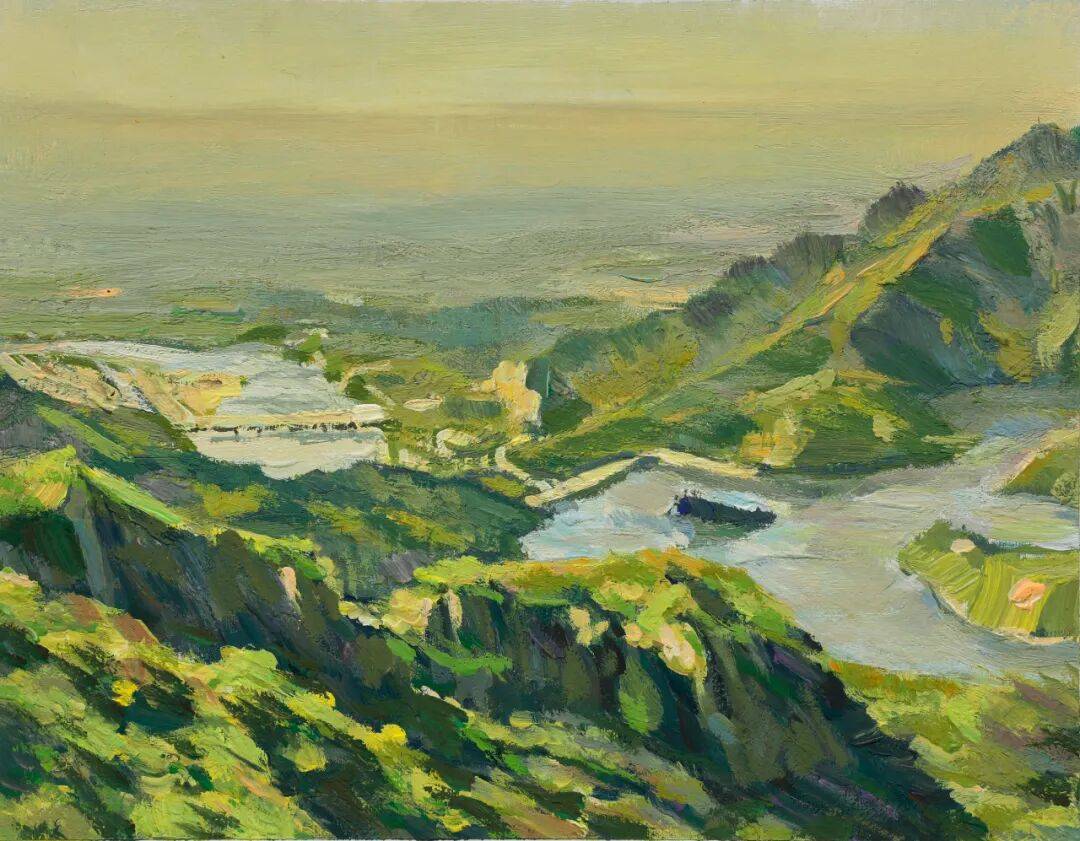

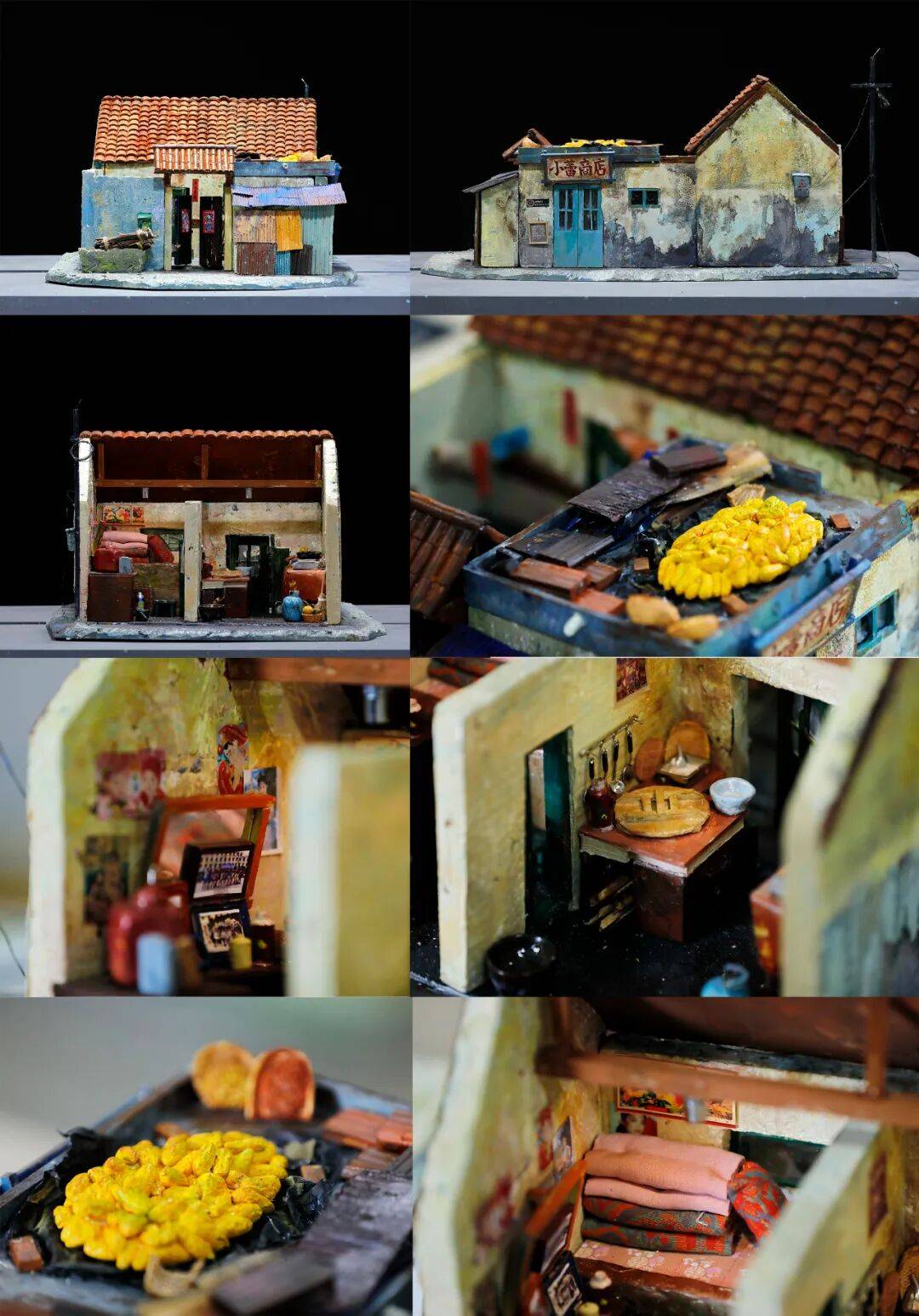

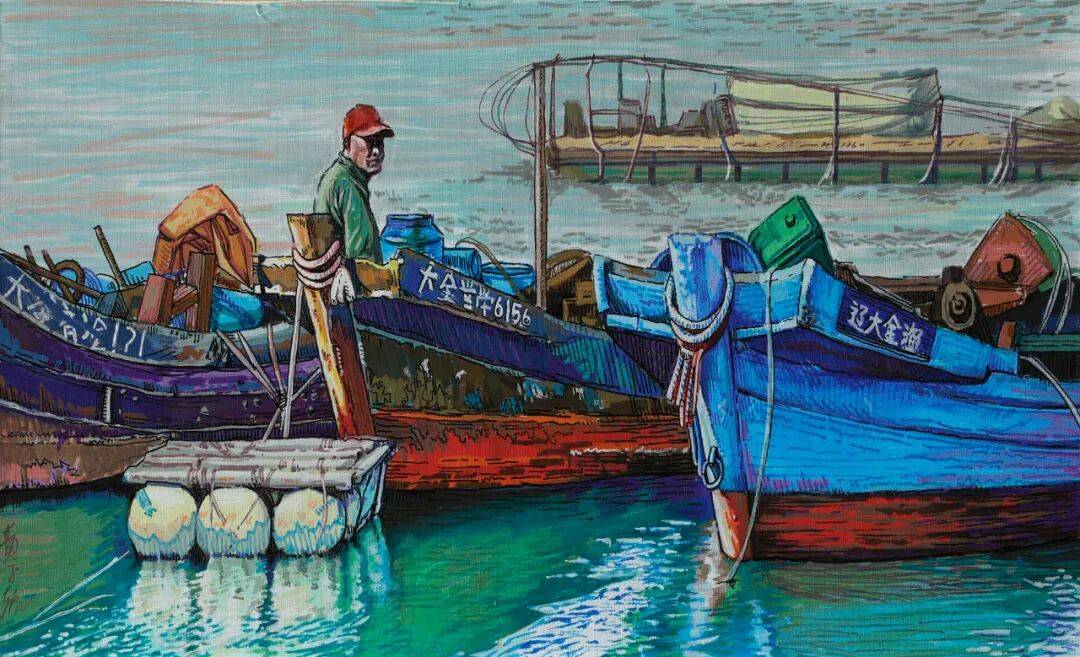

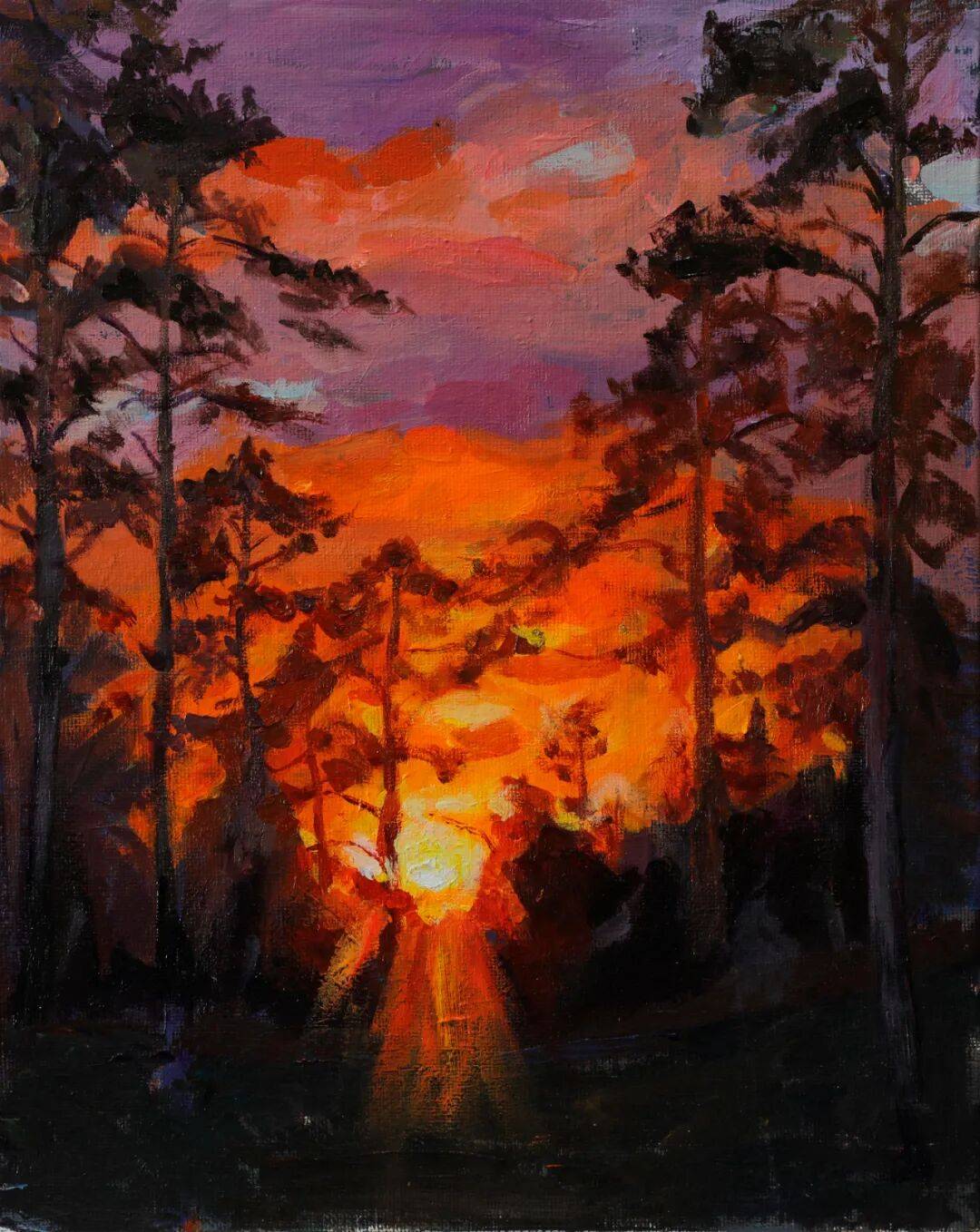

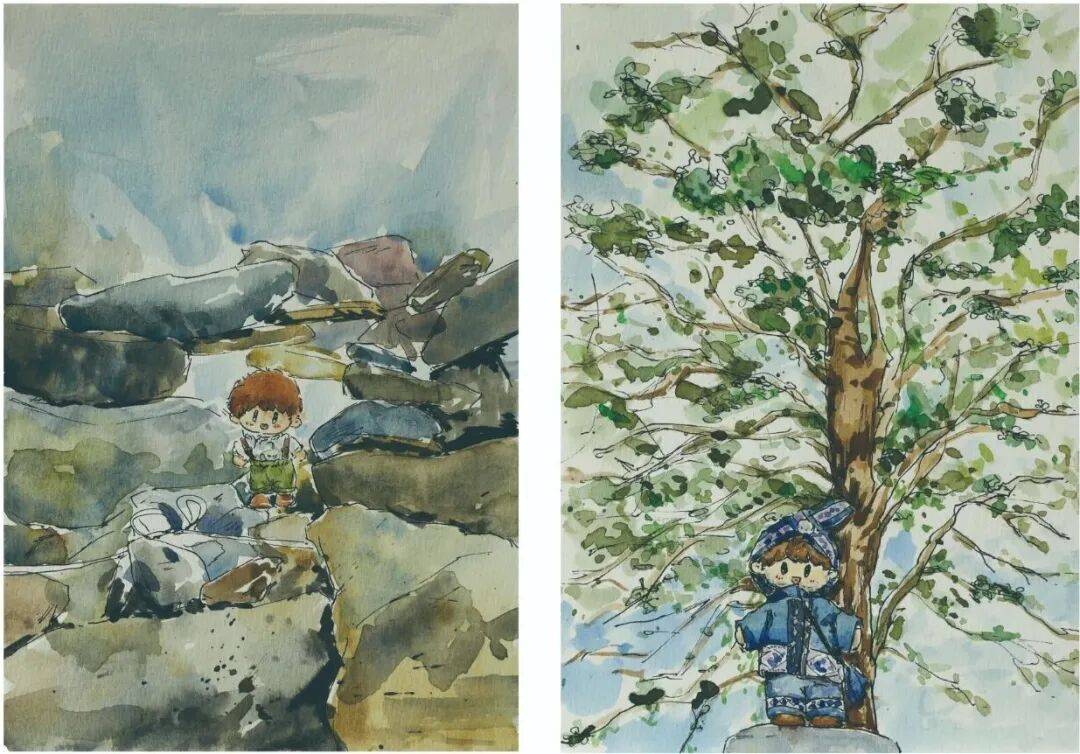

在这里,透视与构图的法则被灵活运用,秋景的壮阔也被黑白与色彩充分诠释,从水彩的透明层染到丙烯的厚涂覆盖,从色粉笔的轻柔到综合材料的拼装,年轻的艺术探索者们正在尝试各种可能性,寻找与自己气质最契合的表达方式。

他们显然已深谙艺术与情感的关联:这些选择,无关对错,只关乎真实感受——他们用眼睛捕捉光色变化,用心灵与世界共鸣,让每一幅画都成为独一无二的“秋之独白”。

或许是某些笔触略显生涩,或许是色彩搭配带着几分稚气,或许是构图尚未达到完美的平衡。

但这份不完美恰恰构成了最珍贵的特质。它意味着这些画作没有被程式化的审美绑架,而是少年们直面自然时最真实的反应:是第一次发现晨雾中远山的朦胧之美时的惊喜,是面对阳光下的大海时油然而生的开阔,是凝视枯叶飘落时的片刻沉思。

它们不是圆熟的艺术成品,而是鲜活的成长记录,是艺术少年与自然对话、与自我对话的原始档案。

所以附中的写生教育,从来不是简单的“复制自然”,而是引导学生“解读自然”。这些作品中,扎实的造型功底支撑着创意的表达,系统的色彩训练让情感有了落地的载体,但更重要的是,教育者保留了学生的个性与灵性。有的学生偏爱写实手法,将秋景还原得栩栩如生;有的则倾向写意表达,用概括的笔触传递心境意象;还有的融入了现代艺术的元素,让传统写生焕发新意。

从中我们还可以看到附中教学的系统性——由色彩规律的认识,到空间层次的构建,再到个人感受的强化,已经形成了一个清晰的进阶路径。清晰的展示了学生们的技术成长,同时它也提醒我们:艺术教育最珍贵的果实,是保护并引导每位年轻人发展出自己独特的感知方式和表达语言,唤醒每个灵魂独有的感知力与创造力。

这是我们对这些作品的期待与赞许,因为它们不仅仅是习作,更是艺术生命的初啼,清澈、真实而充满力量。

来 源于 | 教务处

图 片 | 王 洋

海报设计 | 穆旭龙

文 字 | 顾红朝

编 辑 | 富子馨

初审初校 | 刘 进

复审复校 | 李 松

终审终校 | 樊文强 刘 妍