新书|卡住美国脖子的稀土,到底是什么来头?

稀土,这组名字听起来并不起眼的元素,却在当今世界扮演着关键角色。从芯片、导弹到电动车、风电机组,几乎所有高端科技都离不开它。

目前中国稀土储量、生产量、消费量和出口量位居世界前列,在世界范围内形成了资源优势及产业链优势。

而在中国收紧稀土出口后,美国和一些国家才真正意识到,关键材料的供应链,早已掌握在中国手中。

可以说,未来科技时代,谁掌握了稀土,谁就掌握了主动权。

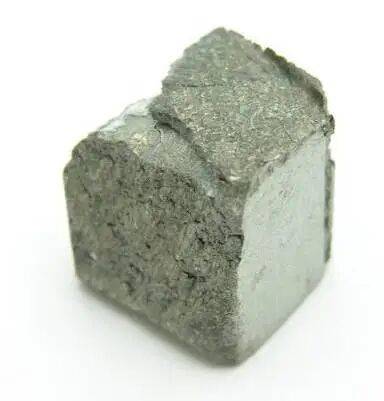

但鲜有人知道,这个如今被各国争夺的战略资源,最初只是十八世纪欧洲实验室里无人在意的石头。他们并不知道,自己手中那一块不起眼的黑色矿石,将在两个世纪后改变人类的文明进程。

正是在这片被称为“稀土”的未知领域里,实验科学开始展现出分辨自然细微差异的力量。

如今,稀土早已走出实验室,成为当今世界重要的战略资源。但要真正了解它,我们需回到最初的发现现场,那是科学史上一段少有人提起的篇章,也是《从此世间有稀土》所要还原的故事。

《从此世间有稀土》

羊顿 著

起源

从黑石到元素的名字

十八世纪的欧洲,化学正处在从炼金术向现代科学过渡的时期。在此背景下,一块来自瑞典小镇伊特比的黑色矿石,意外地打开了通往“稀土”的大门。

1787年,一位爱好化学的瑞典火炮团中尉阿雷纽斯在伊特比矿区采到这种奇特的矿石,他发现它与已知的矿物都不太一样,但是自己又没能力分析,于是给他的同胞——化学家加多林寄了一块样品,让他研究看看。加多林没让他失望,经过反复试验,他终于在1794年分离出一种新的氧化物——钇土。

“土”(earth)这个词在当时有着特殊含义。化学尚未成熟,人们习惯把那些外观似土、难溶于水、又不导电的物质统称为“某某土”。

在加多林的时代,生石灰、矾土、苦土、重土都属于这一类。拉瓦锡曾指出,这些“土”可能并非真正的元素,而是某种金属的氧化物,只是由于还原手段有限,人类暂时无法看清它们的本质。

加多林发现钇土后,化学界意识到,这类“土”远比想象的复杂。

18世纪至19世纪中叶,科学家相继在各种矿石中分离出新的氧化物——铈土、镧土……他们给这些难以区分、又彼此相似的物质起了一个新名字:稀土(Rare Earths)。“稀”就是指它们最初出现的矿物极少、分离极难,非常稀有;“土”则沿袭了化学史上的旧词。

真正让“土”与金属画上等号的,是英国化学家汉弗莱·戴维。1808年,他用电流成功从生石灰、重土、苦土中分离出钙、钡、镁的金属单质。那一刻,人们认识到,所谓“土”,其实是金属的氧化物,钇、铈等物质无法被还原,只是因为当时的技术尚不成熟。

这段长达160年的科学历程,是人类在黑暗中摸索的真实记录。虽有天才闪现的瞬间,但更多的是无数次失败与微小进步。

正如新书《从此世间有稀土》所展示的,那时科学家的世界中没有“战略资源”这个词,他们追求的只是理解自然的秩序。他们相信,即使一个毫无用途的“土”,也可能隐藏着通向真理的钥匙。

现实

稀土为何成了“战略资源”?

时间跨越两个世纪,稀土从实验室里的“无用之物”,变成了21世纪最具战略意义的资源。它们如今支撑着几乎所有高科技产业:

钕与镝让电动车电机高效运转,铕和铽决定显示屏的色彩,铈用于汽车尾气净化,镧用于光学镜头,钇用于激光与超导材料。AI服务器中的高速磁体、量子通信设备、5G基站、风力发电机,都离不开稀土。

稀土之所以重要,在于它们的“调节能力”——哪怕只需极少量,就能改变材料的磁性、光学、电学等性能。科学家常用一个形象的比喻来说明:稀土之于金属,就像维生素之于生命。没有它们,一切仍能运作,但有了它们,性能将被彻底激活。

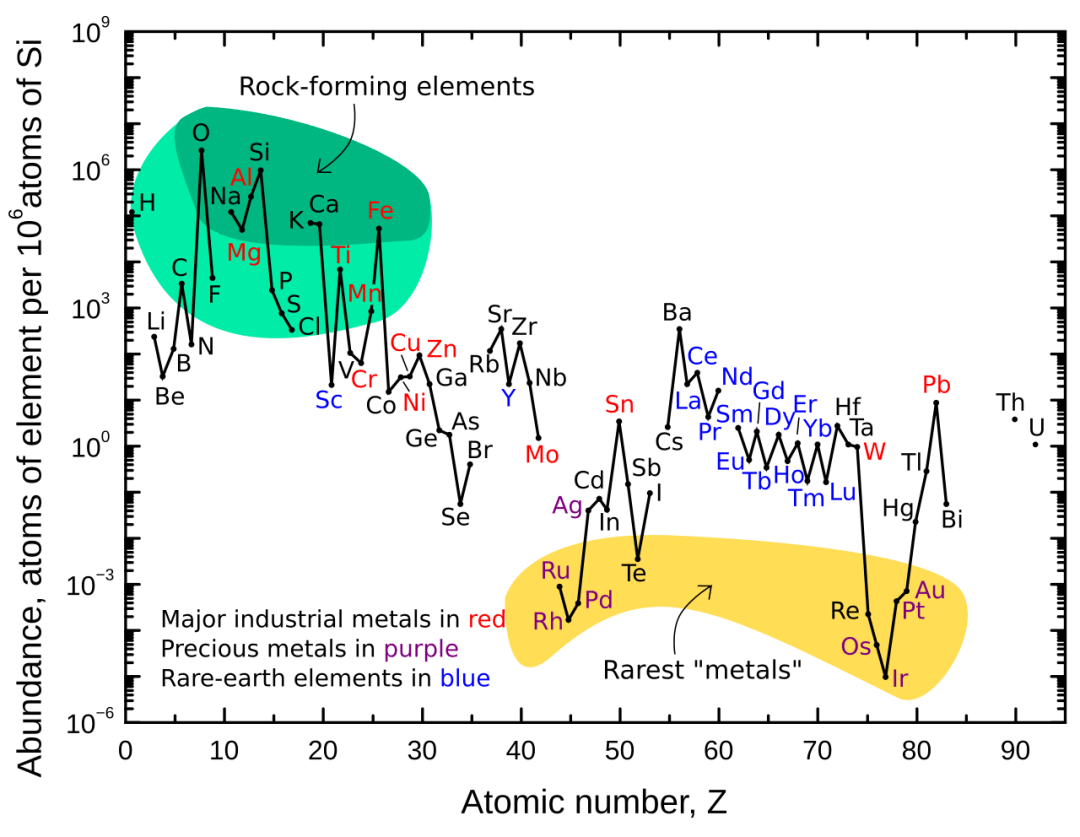

然而,稀土并非真正稀少。以地壳丰度计算,除钷外,几乎所有稀土元素的丰度都高于金、银、汞、碘等常见元素。之所以“稀”,在于它们难以集中、提取复杂。稀土元素通常混合在同一矿物中,彼此化学性质极其相似,分离需要成千上万次化学操作。

地壳中稀土元素丰度

而今的现代工业虽然效率更高,本质上的困难仍在。

这也使稀土成为全球供应链的焦点。20世纪末以来,中国逐渐成为世界上最大的稀土生产国和出口国,储量之丰富、分离技术之成熟,使其在全球科技产业链中占据关键位置。

中国内蒙古白云鄂博稀土矿区

但在科学史的视角下,这个故事的意义远不止于资源竞争,今天我们提起稀土,更多想到能源安全、产业链和地缘政治。但当我们回望历史,会发现最初的动力并不是功利性的,而是好奇与求知,那种“无用”的研究,恰恰奠定了后来一切应用的基础。

科学的长远价值,往往需要几代人的等待。稀土的故事也告诉我们:技术奇迹并非一夜之间出现,它的根系埋在那些看似琐碎的实验和错误之中。

未来

稀土潜力犹未可知

如果说过去的两个世纪,稀土推动了工业与信息技术的革命,那么在未来,它或许将决定人类能否实现新的能源与智能转型。

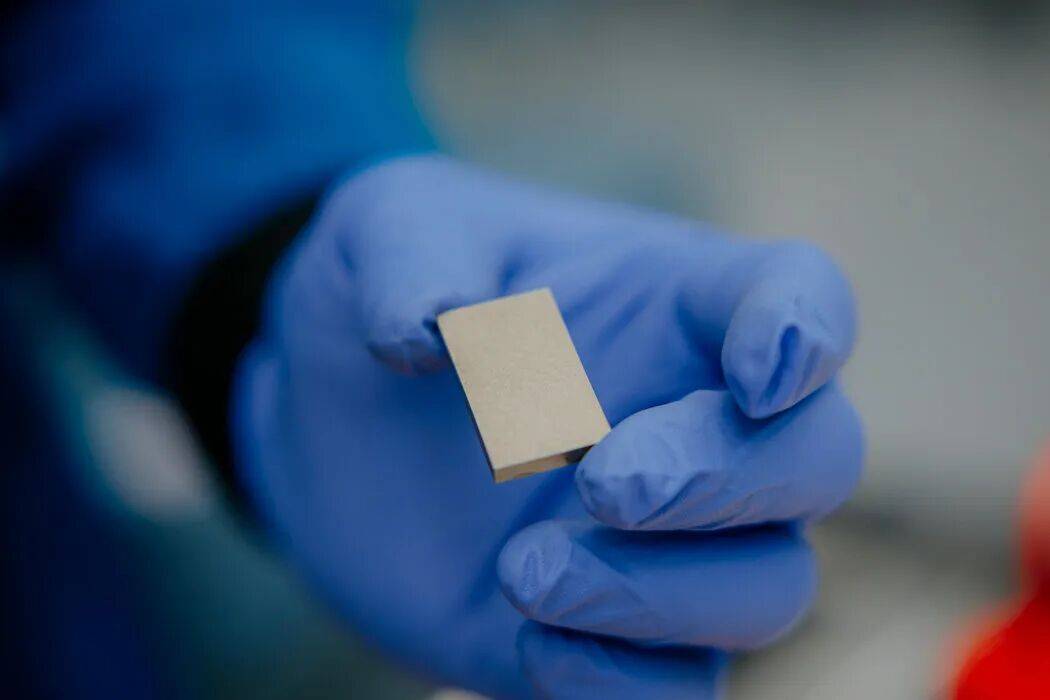

在新能源领域,稀土磁体是电动车和风力发电机的核心部件。没有钕铁硼磁体,就没有高效的驱动系统,也就难以实现低碳转型。在人工智能和量子计算中,稀土离子因其独特的电子能级结构,被用于制造高精度的量子存储器,稀土元素还可能成为下一代光子计算与脑机接口的重要材料。

稀土磁体

然而,这种重要性也带来了新的挑战。全球需求的增长、环境开采的压力、回收技术的滞后,都让稀土在可持续与发展之间左右摇摆。

科学界正在探索稀土替代材料、回收循环技术、以及“绿色冶金”的可能性。也许几十年后,稀土不再仅仅是矿石,而是一种可循环的智能材料体系。

《从此世间有稀土》以科学史的笔法重现了那些早期探索的细节,也提醒我们,科学的价值不止在于成果,更在于那种不断试错的勇气。今天的科学家面对的是新的未知——稀土在量子、能源、智能领域的潜力尚未被完全理解,未来的突破,可能就像当年加多林面对黑石那样,从一块看似平凡的样品开始。

回望这160年的历程,从实验室的一缕火光,到点亮现代文明的荧幕,人类对物质世界的理解始终在延展。稀土的故事,是科学史上极具象征意义的篇章之一:它从一块矿石起步,最终成为连接过去与未来的桥梁。

而在每一次新发现背后,都潜藏着同样的信念——世界的本质并不在于它能否带来即时的用途,而在于我们能否持续地去理解它。

稀土的发现,让我们看到科学的真正力量:不仅是发现资源,更是拥有改变世界的能力。

本书作者:羊顿。自由作者、编辑,运营“羊顿第二作者工作室”,主要从事通俗科学读物,及非虚构文本的创作与出版工作。本周三上午7:10分在线直播,分享关于本书出版故事,欢迎扫码下方↓↓海报预约直播。

一审:周洋

二审:李蓓

三审:孙桂均