在复旦大学艺术馆,寻找理解传统与现代的方法

“如何认识我们的传统,是中国美术界100年来最重要的一个课题。”复旦大学艺术馆馆长、艺术研究院院长潘公凯教授认为,其认知之路需要当代知识学平台的建构,从而推动中国的传统书画艺术走向世界。而这,恰恰是在大学里设艺术馆的独特之处。

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

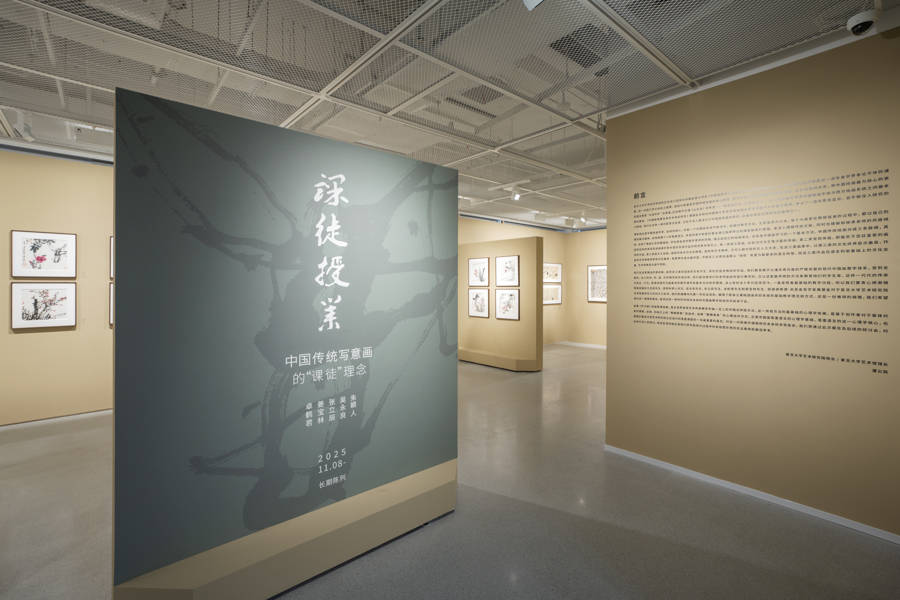

11月8日,复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览正式拉开帷幕。大学中的艺术馆与研究院相调和,本期艺术馆推出“图画真解——中国画笔墨的演进”、“课徒授业——中国传统写意画的‘课徒’理念”、“露茜安·芳塔娜:花束附录”和“前线——周思聪的现代实践”四个主题展览,正是为配合研究院的两大重要课题——中国书画笔墨研究和现代性研究。

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

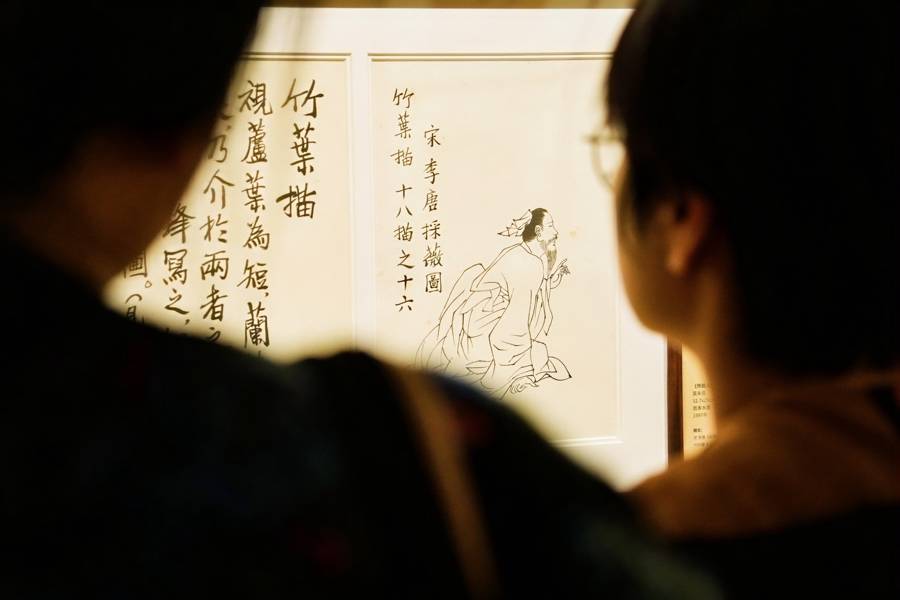

从笔墨中看到中国画家的世界观

课徒授业是中国绘画传承、延续的核心,而其中有个必须经过的环节,那就是“临摹”。潘公凯提到,一个年轻的画家要学习中国画,不是从写生入手,而是从临摹入手,这是外国艺术理论家觉得新颖的事情。“尤其宋元以来,每个大画家在教授徒弟的过程中,都已自己的课徒稿为载体,总结梳理个人的笔墨语言,年轻弟子和爱好者也会通过临摹师傅的课徒稿来打基础,通过临摹这种‘语言系统’将其传承下去。”

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

可见,课徒稿是理解中国绘画传承的关键意象,“其核心在于看到中国画家是如何看待客观世界的。”在第二展厅,“课徒授业——中国传统写意画的‘课徒’理念”展览展出朱颖人、吴永良、张立辰、姜宝林、卓鹤君5位艺术家的140余幅“课徒稿”作品。“课徒稿”作为中国传统书画教育的重要载体,体现了“言传身教”的教育理念。在展览现场,观众可以清晰地看到艺术家们如何通过一笔一墨的示范,将笔墨技法、构图要诀和审美理念具象化呈现。这些作品于2020年捐赠予复旦大学哲学学院。

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

而纵观中国画笔墨的千年衍变,第一展厅“图画真解——中国画笔墨的演进”精选历代图画文献与经典要籍,结合当代影像多媒体技术,生动呈现中国画笔墨的历史脉络与艺术精髓。该展览亦与潘公凯教授主持的《中国笔墨的当代阐释》研究课题相呼应,借助现代哲学、心理学与脑科学等跨学科成果,重新解读中国画核心问题“笔墨”,并与西方现代主义作品进行对比,凸显中西方艺术的异同。

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

东西对话,思索现代性

在复旦大学艺术馆二楼展厅内,“露茜安·芳塔娜:花束附录”和“前线——周思聪的现代实践”两个展览分别对望,形成东西对话,现代性的思考由此生发。

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

第三展厅内有瑞士艺术家露茜安·芳塔娜(Lucienne Fontannaz)创作的48幅“花束”主题绘画。作品延续了她对“静物”概念的长期研究,以抽象轮廓取代具象花朵,融入对暴力、战争、爱与慈悲等人类共同命题的哲思。芳塔娜的创作融合东方美学元素,其笔下的花束既具象征性,又充满对固有认知的质疑,展现出跨文化的人文关怀。

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

面对二十世纪的中国,女艺术家周思聪三度面对面对现代性命题的艺术实践:从徐蒋体系的写实训练,到形式语言的重审,再到传统水墨的重新处理。第四展厅展出周思聪的20件真迹及相关文献、草稿与书信,其代表作《矿工图》组画融合立体主义与表现主义手法,突破传统水墨局限,形成具有强烈社会关怀与现代风格的水墨人物画。策展人、艺术评论家舒可文认为,“周思聪在艺术实践中回应现代性命题,进而为观众提供一个观看中国现代艺术发展脉络的窗口。”

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览现场。

复旦大学艺术馆展教一体的办展特色,生动诠释了大学“守正创新”和“文明互鉴”的文化使命。悉尼新南威尔士大学艺术学院荣休教授伊恩•霍华德(Ian Howard)认为,“复旦大学艺术馆深入推进了对于艺术语言与视觉经验的探讨,具有典范意义。”

复旦大学艺术馆2025-2026秋冬季系列展览发布现场。

本次展览由复旦大学哲学学院、复旦大学艺术研究院及谢希德-俞吾金哲学发展基金联合主办,免费向公众开放。展期内,艺术馆与艺术研究院将同步推出系列学术讲座、艺术家对谈等公共教育活动,为观众提供更深入的艺术体验。