以司法之名,重塑生态之美

□本报记者 王晓红

本报通讯员 孙中正

灌河,位于江苏省内淮河入海水道以北的中心位置,是苏北地区唯一在干流没有建闸的天然入海潮汐河道,航道宽阔,是苏北重要的黄金水道,滋养沿岸生生不息的经济动脉。长久以来随着经济发展,灌河沿岸生态环境承载的压力与日俱增,林地复绿,河口复清,迫在眉睫。2017年底,省法院批复设立灌河流域环境资源法庭,负责审理灌河流域三市十县(区)及江苏海域江苏海警侦办的环境资源一审案件。

灌河流域这片广阔葳蕤的大地上,敲响法槌开启了河海生态功能区整体保护,系统修复的新篇章。

破局——从“惩罚为主”到“修复优先”

实效修复彰显理念革新

2018年8月23日,灌河大堤,灌河法庭开庭审理成立以来的第一起刑事案件:被告人何某某在未办理林木采伐许可证的情况下,砍伐杨树165棵并出售。该案当庭宣判:被告人何某某犯滥伐林木罪,并承担生态环境修复费用18529.02元,用于灌河大堤水源涵养林的修复。

改革破局,理念先行。何某某滥伐林木案奠定了灌河法庭“修复优先”的环资审判理念。

判后,灌河法庭联合灌南县田楼镇政府、县自然资源与规划局共同签订《何某某滥伐林木案补种复绿生态修复委托协议》,将该案生态损害赔偿金用于灌河大堤林木补种复绿,镇政府负责选取地点及栽植树苗,县自然资源与规划局负责监督、验收。经验收,该案栽种的800棵树苗全部成活。以此案为契机,法庭探索“一案一修复,一树一养护”的环境保护生态修复模式,开辟了生态司法的创新路径。

人与自然和谐共生。如何在实现生态修复的同时,保障责任人基本的合法权益,是环境资源审判调和人与自然关系,彰显实质正义的要点所在。

“我家庭经济确实困难,但是我身体健康,愿意用劳动补偿环境的损失。”2021年,孙某在海洋伏季休渔期,仍驾驶渔船使用禁用渔具捕捞黄蛤2820公斤,根据生态损害评估修复意见,该案生态损失价值和实施费用共计7.19万元。

考虑到孙某家庭实际情况,灌河法庭判决孙某于2021年、2022年禁渔期内提供环境公益劳务,以抵偿其应支付的环境损害修复费用。同时该案执行情况对接省湾滩综合管理系统。

借用该系统监控手段跟踪监督劳务代偿工作内容,是对劳务代偿替代性修复方式的一次创新实践,也是保证被告人劳务代偿严格履行的必要手段。

蓝碳司法创新修复方式

2023年“6·5世界环境日”前夕,连云港市赣榆区海头镇小口村,“海洋碳汇”这个新鲜词汇第一次出现在村民视野。该村村民陈某和其雇佣人员驾船,先后11次至连云港海域使用禁用工具拖曳水冲齿耙耙刺捕捞黄蚬35.76吨,价值人民币15万元。灌河法庭将庭审现场搬至被告人家门口,向案发地百余户村民宣传海洋渔业资源保护的司法红线。

“本案案涉捕捞行为不仅造成海洋渔业资源损失,还因其破坏海洋生态环境,造成海洋生态系统纳污净化、固碳循环等服务功能损失,在这些功能损失中,海洋固碳能力的损失可以通过海洋碳汇的方式予以科学量化。为此,法庭创新采用认购海洋碳汇的方式对该部分生态服务功能损失予以科学认定,全面保护海洋生态环境。”灌南县法院党组书记、院长李作超作为该案的审判长介绍说。

作为潮汐河道,灌河每年有百亿立方米淡水经灌河下泄入海,是控制陆源和海洋污染,保护海域生态环境的核心。

为科学评估案涉非法捕捞行为造成海洋碳汇损失,法庭围绕基础数据、测定方法、评估程序、计算方式等方面,对案涉碳汇评估报告进行实质性审查,并由评估报告出具专家出庭接受双方质询。最终,法院依据捕捞行为发生时相关碳汇交易所确定的碳排放量均价计算案涉海洋碳汇损失金额约2800元。陈某认购价值2800元的碳汇65吨,这些碳汇将专项用于连云港海域固碳增汇司法修复项目。

以认购蓝碳方式修复、弥补海洋生态服务功能损失,该案是江苏海洋环境保护领域恢复性司法的首次实践。

攻坚——从“集中管辖”到“多维联动”

区域联动流域共治

环境资源案件集中管辖模式下,生态修复不仅影响审判机关的工作实效,更与环境受损地政府、群众的环境利益息息相关。

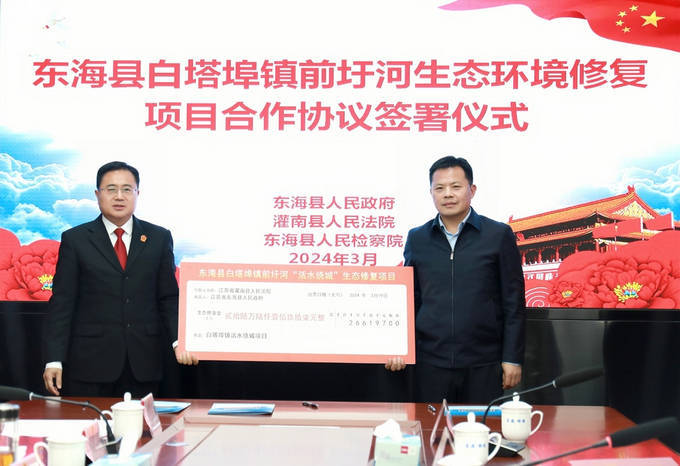

前圩河地处东海县白塔埠镇中心,是当地重要的防洪、景观河道。一起污染环境案,被告人将废显影液和清洗废液共计86桶通过租住地下水道排放到仅一街之隔的前圩河,造成河水严重污染。在该案的办理过程中,灌河法庭在全省首次实现以判决方式跨县(区)使用生态损害赔偿金就地开展生态环境修复。同时以该案为契机,法庭主动与东海县人民政府对接生态修复事宜,并签订《前圩河“活水绕城”生态修复项目合作协议书》,将26.6万余元生态修复金移交东海县政府,用于前圩河的生态修复工作。2023年10月,前圩河生态修复项目竣工,活水绕城而过,白塔埠镇重回宁静祥和。

2024年10月4日世界动物日前夕,灌南法院与滨海县人民检察院、盐城市滨海生态环境局签署《滨海县生物多样性保护备忘录》,向滨海县人民法院现场移交生态修复金60万余元,并以月亮湾生态修复基地为依托,将该笔生态修复金用于滨海生态环境修复与保护。

备忘录的签署标志着滨海县域内生物多样性一体化保护机制的建立,灌河流域内生态环境系统防治和整体保护开启新篇。

信息融通部门协同

灌南之名,取自灌河。作为电视剧《江河之上》的案件取材地之一,灌河口见证了灌河儿女齐心治污的不懈努力。2018年,灌河法庭成立之初,长期盘踞在灌河口的数百家非法小码头日夜盗采海砂,非法排污,造成海岸线、海洋生态严重破坏。为贯彻落实中央环保污染防治攻坚战和省专项行动要求,经灌南县党委统一部署,相关部门迅速开展非法码头整治专项行动,县水利局先行选取其中六家非法码头提起行政非诉执行之诉。

考虑到灌河沿岸码头数量众多,群众反映意见强烈,直接拆除搬迁会激化矛盾。为促进纠纷实质性化解,法庭迅速组织环保、水利部门、码头业主、村民代表等多次召开听证会,将司法专业优势和行政执法资源有效结合,共同推动灌南县域内157个非法码头被成功关停或取缔,灌南“母亲河”重现碧波浩渺,消失多年的伪虎鲸又来到了灌河口。

如今,“政府主导+社会参与+司法保障”,已经成为灌河法庭落实生态修复工作的常规工作机制。

惠民——从“生态修复”到“乡村振兴”

“绿水青山”也是“金山银山”

与其他生态修复基地不同,灌南县李集镇环境司法执行基地似乎离老百姓的生产生活更近了一些。“以前一亩地一年租金只有一千多元,现在这一亩地大螃蟹纯利润就有八千多元。”李集镇的王大爷笑呵呵地介绍道。多年前,王大爷家的土地租给他人后被私建厂房,土地生态遭到严重破坏。灌河法庭对案件审理后判令其修复受损土地,并邀请农业专家现场指导王大爷开展稻蟹混养实现农业创收。在李集镇,像王大爷这样的故事还有很多。

李集镇环境司法执行基地建成之后,灌河法庭先后投入生态修复资金500万元用于基地建设,栽植苹果树、桃树、水杉等各类经济性树木和生态性林木6000余株,由当地贫困农户包干管护,果子成熟后由农户对外出售以补贴生活。目前该基地占地面积达7500亩,是集生态修复、法治宣传、警示教育、旅游观光等功能于一体,全省单体面积最大的司法执行基地。

距离李集镇修复基地十余公里,大鱼岛生态司法修复基地又是另一幅光景。大鱼岛基地从建立之初便颇具“明星气质”,它位于五条河流交汇处——灌南县五龙口生态旅游区,《西游记》中“二郎神大战灌江口”的传说便是在这发生,基地与对岸的二郎神文化遗址公园隔岸呼应。

根据岛上的湿地地貌,灌河法庭先后栽植水杉、红豆树等树种500余株,并将党建文化、法治教育和地域特点有机融合,倾力打造成寓教于乐的综合性法治宣传教育阵地。目前,大鱼岛生态司法修复基地已成为当地最具人气的休闲娱乐去处之一。

修复基地也是宣传基地

灌河法庭自成立以来,累计开展巡回审判百余次,在河堤湖畔、海港渔村就地开庭宣判,在审判的同时,将法治精神、环保精神传惠千家万户。

“原来捉癞蛤蟆也能构成犯罪!”一场庭审直播下来,累计8.4万网友在线观看并参与讨论。2024年“6·5世界环境日”当天,法庭在大鱼岛生态司法修复基地公开开庭审理一起非法猎捕蟾蜍案。法庭与其他部门协调配合,沟通场地、布置庭审设施、庭审安保、直播解说……一切工作进行得有条不紊,而这样的巡回审判对灌河法庭来说已经是家常便饭。

“如果说生态修复是环资审判的后半篇文章,那么通过法治宣传号召群众保护生态环境,就是环资审判的前端防线。”在长期的实践中,灌河法庭已经总结出“环保主题日+生态修复基地+巡回审判”的特色巡回审判模式。

2024年“世界动物日”前夕,灌河法庭将庭审现场搬到滨海县月亮湾生态修复基地,就一起非法狩猎案公开开庭。而这次,不仅仅是灌河法庭特色巡回审判模式的延续,同时,也是月亮湾生态修复基地的首次公开亮相。

月亮湾基地是灌河法庭参与建设的首家连云港市域外生态修复基地,该基地的建成标志着灌河法庭已经形成“7+1+N”生态修复基地布局——以7家陆上基地和1家海上基地为基础,参与建设N家基地为扩充的生态修复基地动态阵容。

致远——“灌南模式”,不止灌南

“你好,来自远方的鸟”

江苏拥有全国最丰富的滨海湿地资源,同时滨海湿地也是全球生物多样性保护热点区域。连云港地处东亚——澳大利亚候鸟迁徙通道,滨海湿地面积10.6万公顷,是多种水鸟迁徙中停地和越冬地。然而,一张电网打破了连云港滨海湿地的宁静。

2020年至2021年间,鲁某伙同他人在连云港临洪河口湿地公园使用电网捕鱼,给所处的滨海湿地鱼类种群及鸟类栖息地造成严重的生态破坏。灌河法庭从滨海湿地生态保护的立场出发,从严打击滨海湿地电捕犯罪,同时在判决中判令被告承担生态环境损害修复费用。目前,该笔费用已向连云港市自然资源和规划局移交,并专门用于临洪河口湿地的修复和保护。

“保护滨海湿地,守护国际候鸟迁徙生命线,灌河法庭会站好自己的每一班岗。”灌河法庭庭长蒯舒如是说。

“再见,即将远航的帆”

连云港作为新亚欧大陆的东方起点,“一带一路”重要支点城市,运输车辆是支撑连云港港口运输,推动国际物流通道建设的重要“红细胞”。作为庞大港口贸易的“后勤保障”,环境污染的风险往往出现在容易忽视的细微之处。

2020年,法庭审理了一起港口清洗危化品槽罐车后非法排污的案件。被告人在港口区域开设洗车经营部,在未经环保审批、没有废水处理设施的情况下,清洗含有甲醛、生物柴油等残液的槽罐车一千三百余辆,并利用事先挖好的渗坑将洗车产生的废水通过渗坑排放,造成严重的环境污染,这样的洗车店远不止被告人一家,而养活这些洗车店的,除了槽罐车司机,还有收受回扣的物流公司。

“有洗车需求才会有非法洗车市场,这个案子在当地要起到示范作用。”经审理,法庭判决洗车经营者、场地出租者及相关物流公司负责人分别构成污染环境罪、非国家工作人员受贿罪。

该案依法判决后,不仅犯罪行为得到惩处,更推动港口地区危化品运输集中整治及危化品清洗集中治理等工作。槽罐车司机的洗车需求得以解决,非法洗车排污现象得以根治,一辆辆清洁、安全的运输车辆,拥促着一艘艘货轮向蓝海驶去……