天眼人物 | 黔籍青年艺术家崔瀚宇:归乡织梦

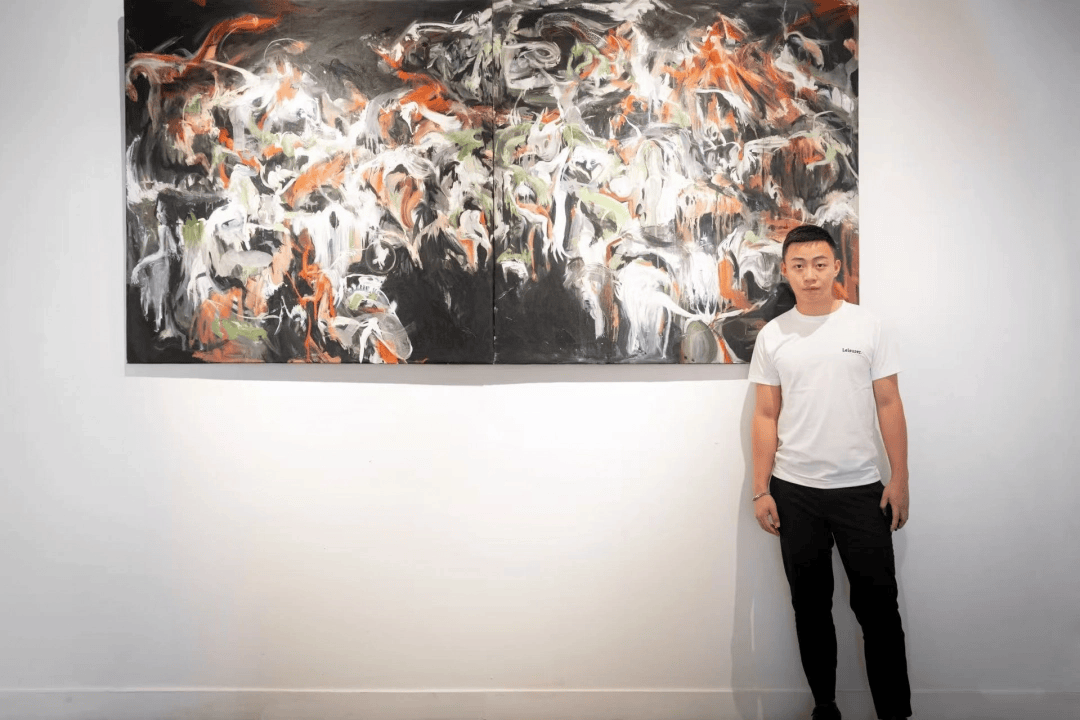

今年10月,黔籍青年艺术家崔瀚宇再次回到家乡举办了个人艺术展,这距离他上一次在贵阳办展已过去6年。

与2019年那场带有汇报性质的双人展不同,这场名为“黔游织梦 侗锦归山”的展览串联出一条明显的个人发展线索。从2020年依旧如梦境般的油画作品,到后来侗绣与油画交相呼应的呈现,再到最新作品侗绣云肩如宝藏般出现在展览的高潮部分。跟着动线走完这场展览,仿佛也走过了崔瀚宇过去6年走过的路。

从远离家乡去美国纽约学习服装设计,到常居上海与当代艺术保持紧密连接,即使远在他乡,他还是听到了来自贵州古老侗寨的“召唤”。从2022年起,他来到黔东南州黎平县岑所村,与当地绣娘紧密合作,开启了漫长的“归乡之旅”,用4期油画与侗绣结合的作品,探索出一种当代艺术与传统非遗的创新表达。

一场展览引发的回归

崔瀚宇对贵州少数民族风土人情并不陌生。他出生在铜仁市沿河土家族自治县,从小就受当地的独特民俗和生态环境所熏陶。不过,从初中开始,崔瀚宇就离开了家乡。从在贵阳求学,到考入北京服装学院学习服装设计与工程专业,再赴美国纽约帕森斯设计学院获得时装设计和社会学专业硕士学位,这位“90后”艺术青年一步步从山城走向世界,融入到当代艺术的语境之中。

2019年,他与同门饶晨在贵阳开办了一次名为“⽆印有象”的双人展,首次将自己的作品向家乡观众展示。也正是这场展览,为他后来与侗绣结缘埋下了种子。

展览现场,一位性格活泼外向的女观众向他表达了对其服装设计作品的看法,两人加上微信,此后很长一段时间都未联系。直到他从纽约帕森斯设计学院毕业,在曼谷待了一年多再回贵阳后,二人才再次联系上。这位“女观众”名叫刘婧,是贵州向外文化传播有限公司董事长,在崔瀚宇后来的几年创作中扮演了重要角色。

2022年底,远在上海的崔瀚宇收到刘婧的微信消息:“快回来,这边几十个嬢嬢在等你。”突如其来的信息让崔瀚宇一头雾水。后来,他才明白,刘婧正在参与贵州省妇联发起的“锦绣计划”提质联动建设综合项目——“设计赋能乡村振兴”系列活动,计划将现代设计融入传统刺绣,带动乡村发展。

尽管对贵州少数民族刺绣技艺的了解仅限于儿时对土家族服饰的粗浅印象,但听说还有很多人在等他,崔瀚宇也感受到压力,立刻动身回到贵州。

侗族村寨的“闯入者”

崔瀚宇形容当时的自己是古老村寨的“闯入者”。

黔东南州黎平县肇兴镇岑所村,一个典型的侗族村寨,至今仍保留着许多侗族传统习俗,侗绣也是当地许多妇女从小学习的技能。初次来到这里,崔瀚宇感受到与老家沿河不一样的山野气质。

在这里,刘婧对未来构想的阐述让崔瀚宇感受到洋溢的热情,岑所村的独特风情也给他带来了心灵触动,可尽管如此,回到项目本身,崔瀚宇仍感到迷茫:“尽管我见过不少绣片,但并不懂刺绣技艺,这一切对我来说还是太陌生了。”

“不过,幸好我有服装设计的背景,对布料材质有一定理解。”经过市场调研后,崔瀚宇决定做一个大胆的尝试——将油画与侗绣结合。无论对他还是对岑所村的绣娘来说,这都是一个充满未知的挑战,他无法预知二者结合最终呈现的效果,绣娘则面对一堆陌生的图案无从下手。

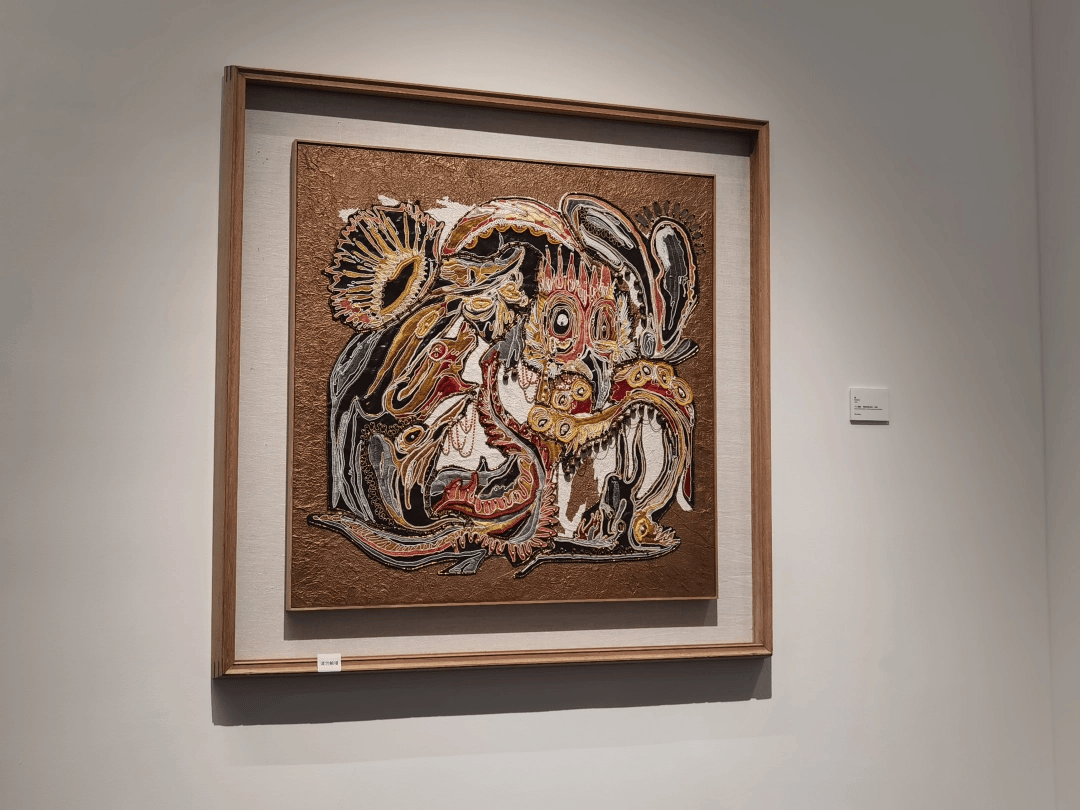

第一期作品就这样磕磕绊绊地开始了。崔瀚宇根据侗族传说及神话创作了鹰、蝴蝶妈妈、梦魇、水涡、三头鱼、祭祀等6幅油画作品,画作完成后,将其影印件分割成40多块,请绣娘根据底稿刺绣,最后再进行拼接。

首期作品拼接完成后,崔瀚宇其实算不上满意,手工刺绣留下的部分粗糙痕迹远达不到完美的程度,他便默默地将用珍珠、银片等装饰加以点缀,最终的成品反倒呈现出不一样的效果。“对于这些嬢嬢来说,我不过是一个从外地来的‘闯入者’,又是第一次合作,我觉得自己没有资格对他们有太多要求。”崔瀚宇对于首次合作报以非常小心的分寸感,他认为,这场艺术实验无权要求绣娘彻底改变观念、甚至改变自己的生活方式。

不过,首期作品推出后,就收到了良好的外界反响,先后在泰国和马来西亚的中外文化交流展中展出。这对崔瀚宇、刘婧和岑所村的绣娘来说都是莫大的鼓励,随后,他们又继续推出了2期作品,同样收获了不小的关注。

骑摩托回村的“归乡人”

过去的2年多里,崔瀚宇回到贵州的频率越来越高。他坦言,自己离不开上海,那里有他许多朋友,也是他随时汲取当代艺术养分的地方。但这两年多来,他平均每年有4个月都会留在贵州,时常在岑所村一待就是一个星期。

“我喜欢采风,贵州的少数民族保留了很多原始的民俗和生活习惯,这种未被工业化规训的、充满野性的风貌具有强烈的当代性。”行走于贵州大山之间,崔瀚宇并不认为传统村落与他所沉浸的当代艺术站在对立面,反而产生了诸多共鸣。也正因如此,他越发享受这个创作过程。

2年多里,他和刘婧以及绣娘们在自己成立的“岑所绣坊”中共同完成了3期作品。从侗族神话传说,到以“金木水火土”为主题的“元素花”,再到十二生肖的形象呈现,创作过程有欢笑也有泪水,也带动了不少绣娘参与其中,一定程度上改善了她们的生活。但从崔瀚宇和刘婧的预期来看,距离理想效果始终还差一步,绣娘对这系列作品所表现出的观念似乎也并未改变,始终保持“不理解,但支持”的态度。

但在2025年,有两件事让他们意识到,曾经的“量变”,如今已迎来了“质变”。

2025年3月,刘婧接到肇兴镇党委书记杨秀智的电话,急需准备一件改良的侗族服饰用于重要场合接待。刘婧立刻与远在上海的崔瀚宇联系,请其着手设计,并赶往肇兴与绣娘们同步开始工作。仅用3天,一件融合侗布与现代裁剪的男装诞生——这件改良服装上面点睛之笔的“三鱼共首”图,既保留民族符号,又具现代美感,被广泛传播。

这次成功合作,让崔瀚宇、刘婧和岑所村的绣娘感受到前所未有的成就感,尤其是当地绣娘,切实体会到自己掌握的传统技艺在当代绽放的价值。

同年6月,刘婧和崔瀚宇决定推出第4期作品——5件以“福禄寿喜财”为主题的侗绣云肩。

这一创意得到了绣娘们的积极响应:“放心,我们会好好做的。”这份承诺让两位“城里来的年轻人”有了动力。与此同时,崔瀚宇也产生了自己都未意识到的变化。

在创作云肩的那几个月里,崔瀚宇回岑所村的频率越来越高。每次回来,他总是住在肇兴侗寨的民宿,每天早上骑着向绣娘陆莹妹借来的摩托车上山。“她怀疑我不会骑,我告诉她我有驾照。”如今再谈起和绣娘之间的交往,崔瀚宇言语中透露出如家人般的熟悉。

2025年10月,“黔游织梦 侗锦归山”崔瀚宇个人展拉开序幕,6位来自岑所村的绣娘也来到展览现场,作为侗绣作品的创作者与观众展开交流。展览开幕式上,崔瀚宇在发言中将这次展览喻为“回归家乡的日记”。这本日记当中,记录着绣娘靠双手走向国际的故事,也记录了一位青年艺术家归乡织梦的旅程。

文/贵州日报天眼新闻记者 彭芳蓉

编辑/李冰

二审/金艾

三审/李缨