八十年代经典书籍手把手教你怎样鉴别黄色歌曲

人民音乐出版社在上世纪八十年代的1982年出版了一本经典书籍,手把手教你怎样鉴别黄色歌曲。

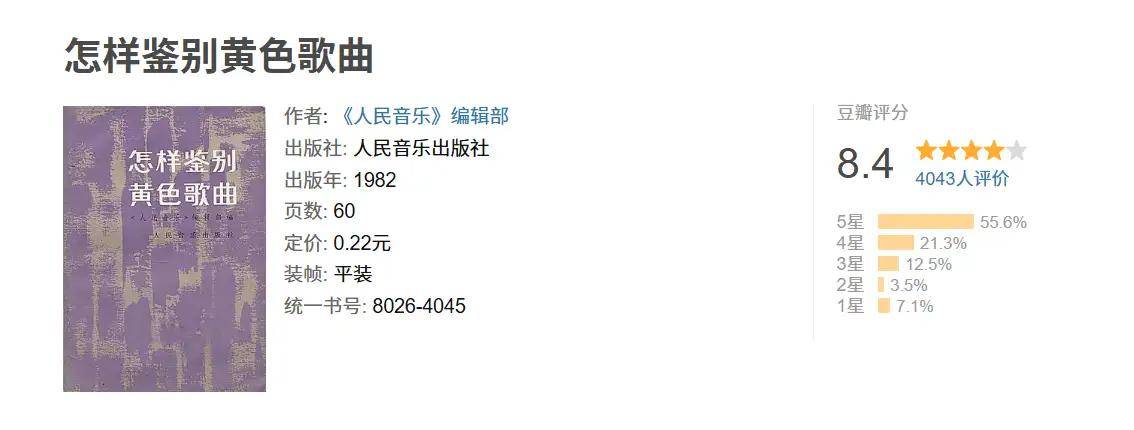

没想到这本《怎样鉴别黄色歌曲》在豆瓣读书的评分上还挺高的,有4043位热心的读者给这本书打了评分,最后的评分竟然高达8.4分,

上世纪八十年代初期,改革开放的春风刚刚吹遍大江南北,长城内外。这时候,有一些在当时被视作是靡靡之音的黄色歌曲,从各种渠道由港台地区涌入内地,在青少年中间广为传播。

那时候,我还在读小学。

现在还清楚地记得,当时我们这些小学生都在传唱当时从台湾流传过来的校园歌曲,比如《走在乡间的小路上》《蜗牛与黄鹂鸟》等,以及解放前旧上海流行的《何日君再来》等民国年间的流行音乐。

为了抵制当时社会上刚刚冒头,尚未形成气候的这些靡靡之音,当时的《人民音乐》编辑部邀请了国内当时在音乐教育领域的学者撰文,谆谆告诫广大人民群众如何鉴别黄色歌曲,这从本书不少文章的题目便可看出:《怎样看待港台“流行歌曲”》《分清轻音乐与靡靡之音》《从衡量靡靡之音的尺寸谈起》。

其实,本书的书名虽为《怎样鉴别黄色歌曲》,似乎要以金针度人,教会人民群众如何擦亮火眼金睛,来辨别资本主义的糖衣炮弹——黄色歌曲。但是,这种事情岂是可以量化鉴别的呢?

本书的开卷之作便是一篇重磅文章,伍雍谊的《一种精神腐蚀剂———对我国三十、四十年代黄色歌曲的认识》。

文章开头就给黄色歌曲定性,称“黄色歌曲,和各种黄色文艺一样,对于人民群众是一种精神腐蚀剂”。

对于我国上世纪三、四十年代的黄色歌曲大加批判。称有一类黄色歌曲就是女性期待男性的爱。比如当时有一首《郎是春日风》,采用比喻的手法,表现一位女性对于男性的渴求:“郎是春日风,依是桃花瓣,但等郎吹来,依心才灿烂。……郎是春日风,依是净空云但等郎吹来,跟郎一同奔。”

并进而分析并得出以下结论:这种情况主要是由于贩卖色情的娱乐行业的需要。因为这些歌由中所呼唤的“郎”,并不是追求真正的爱情的男性,而是那些来这种娱乐场所导欢作乐的顾客。

“候郎”者只不过是待价而沽的商品,这种呼唤,正是一种吸引和招揽顾客的手段。当时一首名为《红歌女忙》的黄色歌曲,就比较真实地反映了这种意图。

歌中说,“要是你爱多听几声郎呀;再来一个你也要回头想。”由此可以说明,黄色歌曲中之所以反复歌唱“郎呀”、“郎呀”,是为了投那些“爱多听几声郎呀”的顾客之所好。

而周荫昌在《怎样看待港台“流行歌曲”》一文中,则从音乐写作上对“黄色歌曲”的特点作了如下的概括:1.大量采用软化、动荡、带有诱惑性的节奏;2.旋律多用叙述性与歌唱性相结合的写法;3.配写比较细致的伴奏。

周荫昌还指出,演唱上的处理,是港台“流行歌曲”获得其“靡靡之音”的效果的一个重要因素。娇声嗲气的“荡化处理”是其本质的特点。

具体说来大致体现在以下这些方面:1、大量地采用轻声、口白式的唱法;2、以气裹声;3、吐字的扁处理,造成矫揉造作、声嗲气的效果。有时为了渲染迷荡、勾引的情调,还故意把字咬得更松,甚至到吐字不清的程度;4、大量地使用前、后,上、下滑音,及短时值内装饰性的颤音,造成油滑、轻佻、撩逗、诱惑的效果;5、演唱中使歌腔延迟出现和重音倒置。

这些文章的作者不少都是当时中国音乐界的名家,比如伍雍谊(《小路》的作者);周荫昌(曾任解放军艺术学院文化工作系主任);瞿维(歌剧《白毛女》的作者之一);丁善德(曾创作大型器乐曲《长征交响曲》);王云阶(电影配乐家,儿歌《小燕子》的曲作者,曾为《三毛流浪记》等众多电影配乐);周大风(浙江的音乐理论家、作曲家,代表作《采茶舞曲》)。

现在看来,这本《怎样鉴别黄色歌曲》全盘否定流行歌曲的观点,自然带有很明显的时代局限性,但另一方面,也让我们看到,港台的流行音乐流传到内地之初,当时的主流音乐界对此基本上还是持一种排斥和否定的态度,社会的进步,时代的发展,绝不是一蹴而就的。

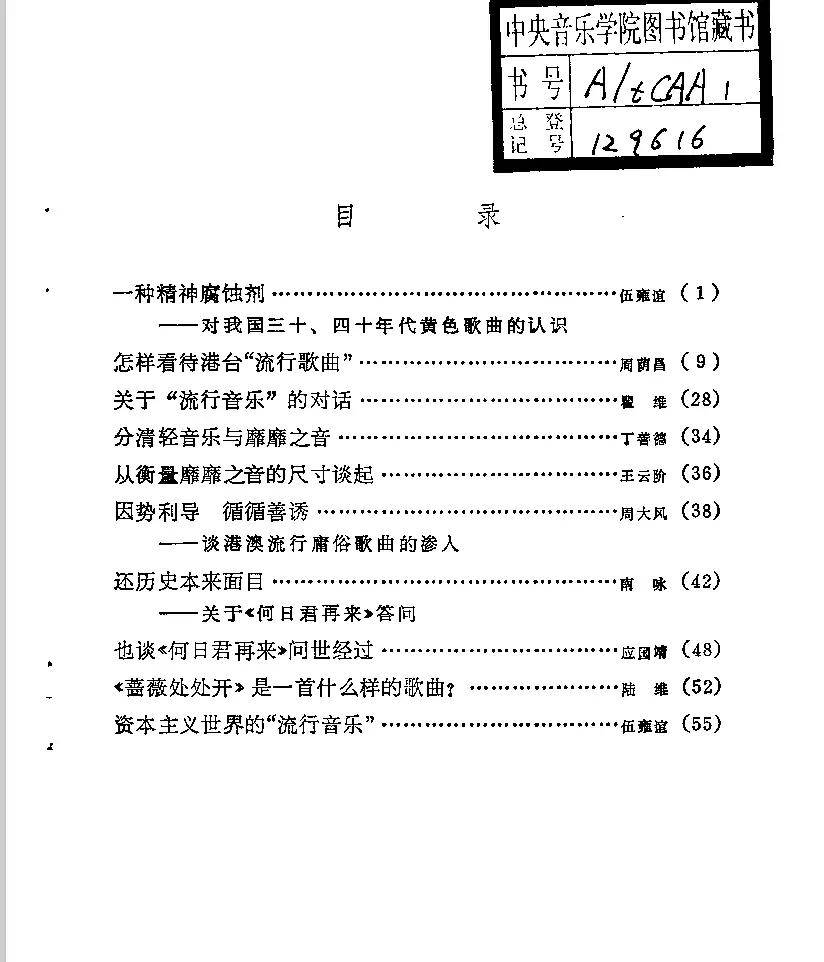

附上本书10篇文章的标题及作者:

1.伍雍谊:一种精神腐蚀剂———对我国三十、四十年代黄色歌曲的认识

2.周荫昌:怎样看待港台“流行歌曲”

3.瞿维:关于“流行音乐”的对话.

4.丁善德:分清轻音乐与靡靡之音

5.王云阶:从衡量靡靡之音的尺寸谈起

6.周大风:因势利导,循循善诱——谈港澳流行庸俗歌曲的渗入

7.南咏:还历史本来面目——关于《何日君再来》的答问

8.应国靖:也谈《何日君再来》问世经过

9.陆维:《蔷薇处处开》是一首什么样的歌曲?

10.伍雍谊:资本主义世界的“流行音乐”