世界名著《斜阳》文学鉴赏

暮色渐沉,残阳的光晕透过纸拉门,在榻榻米上投下细长的影子。一位身着褪色和服的女人跪坐在廊下,手中信纸的折痕已被反复摩挲得起了毛边。山茶花在庭院里无声飘落,花瓣散在青苔上,像是不经意间打翻的胭脂盒。这个画面,定格了太宰治《斜阳》中那个时代特有的哀愁与静谧。

故事在战后日本的没落贵族宅邸中缓缓展开。母亲保持着旧时代的风雅,即便是喝一碗简单的味噌汤,也会不自觉地翘起纤细的小指。她的和服总是熨帖平整,发髻一丝不苟,仿佛生活的困顿与时代的变迁都不曾侵蚀她骨子里的教养。这位优雅的妇人最终病逝于自家庭院,她的离去如同秋日里最后一片梧桐叶飘落,轻盈而决绝。

女儿和子守护在母亲身旁,目睹了一个时代如何在一个具体的人身上慢慢消逝。她不像母亲那样完全属于过去,也不像弟弟直治那样在新时代里迷失自我。在她静默的外表下,藏着一股坚韧的生命力。当她面对那个酗酒成性、言语粗鲁的画家时,选择孕育新生命并非出于世俗意义上的爱情,而更像是对生命本身的虔诚礼赞。她的手掌轻抚微隆的腹部,仿佛在触摸一个朦胧却坚定的未来。

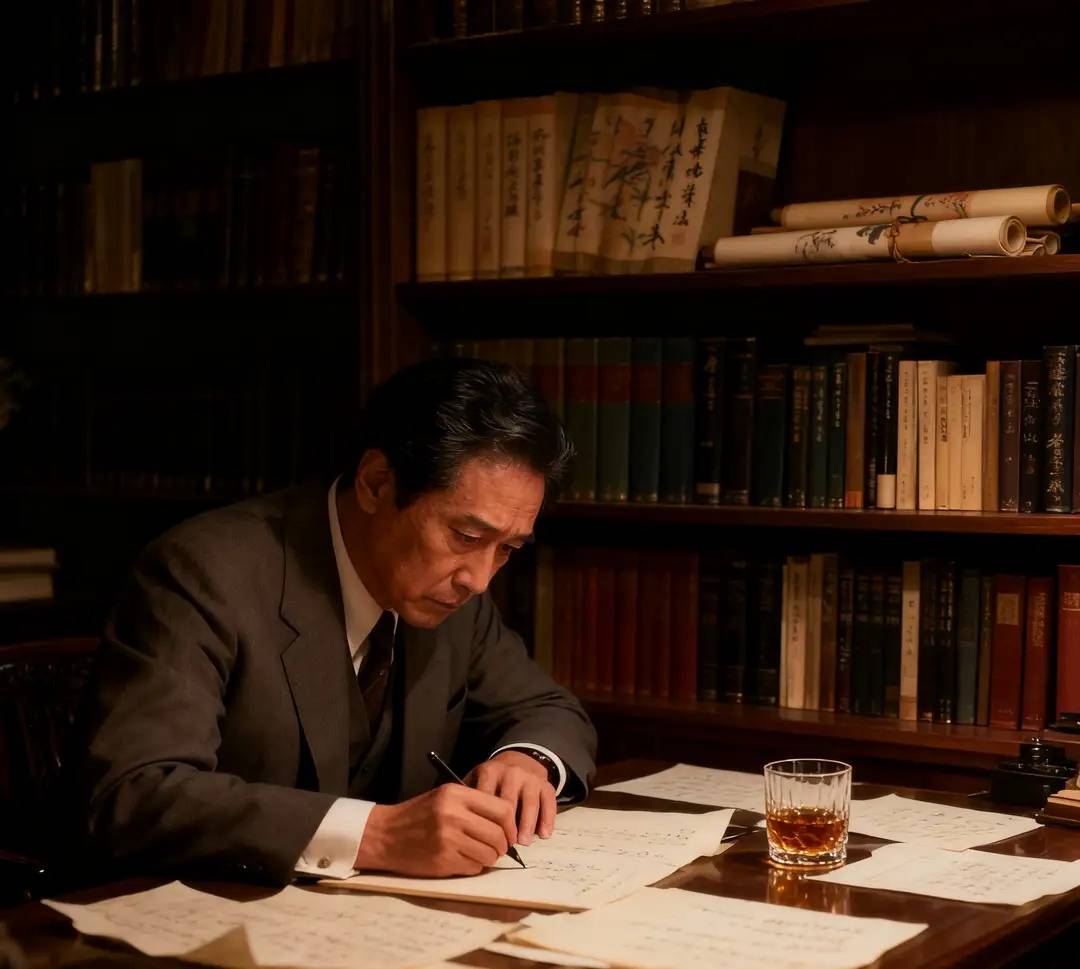

直治的悲剧则展现了时代夹缝中的灵魂挣扎。这个出身贵族的青年既无法真正融入平民社会,又回不到过去的荣光。他在酒精和药物中寻求慰藉,在放纵与自毁中宣泄苦闷。他的笔记本上密密麻麻地记录着思想的碎片,那些文字像是被困在琥珀里的飞虫,保持着挣扎的姿态。他在遗书中写道:“我既无法成为真正的贵族,也无法成为真正的平民。”这句成为后来日本青年人的困境。

太宰治在描绘这些人物时,始终保持着一种冷静的观察。他没有刻意煽情,也没有武断评判,只是让每个人的选择自然呈现。母亲临终前细心整理衣襟的细节,直治自杀前认真摆放鞋子的举动,这些细微之处流露出人物骨子里的教养与尊严。

“斜阳”这个意象在小说中反复出现,既是贵族阶级没落的隐喻,也象征着传统价值观在现代化进程中的式微。但太宰治的笔触并未停留在怀旧与感伤上,他通过和子这个角色,暗示了在废墟上重建生活的可能。这种重建不是轰轰烈烈的革命,而是悄无声息的孕育与等待。

太宰治省略了戏剧性的冲突,淡化了情节的起伏,却在这种克制中传递出更为持久的情感张力。他笔下的每个人物都在以自己的方式应对时代的变迁:母亲的从容赴死,直治的激烈反抗,和子的静默坚守,共同构成了完整的存在图景。

在生活的各个阶段,人们都会面临类似的黄昏时刻。直治的困境提醒我们,当内心的准则与外部世界产生断裂时,生存本身就会变成沉重的负担。而和子的选择则告诉我们,即使在最黑暗的时期,生命依然可以找到延续的理由——这种理由往往朴素得超乎想象。

暮色终会降临在每个时代、每个人身上,真正的智慧或许不在于抗拒黑暗,而是在认清衰败的必然后,依然能找到前行的微光。正如斜阳沉落后会有星月升起,在绝望的深处,希望常常以最意想不到的方式悄然萌发。