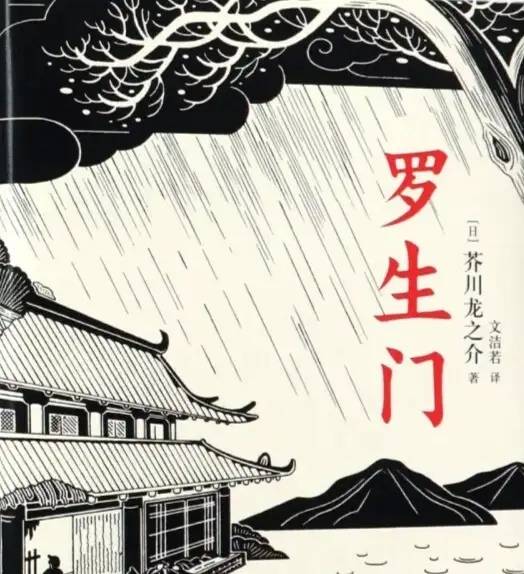

世界名著《罗生门》文学鉴赏:道德崩坏下的人性

暴雨过后,罗生门的飞檐在灰蒙蒙的天空下显得格外孤寂,朱漆剥落的立柱间,凉风卷着潮湿的泥土气息穿梭。这座荒废的城门成了被遗弃的角落,散落着无人认领的尸首,也栖息着被乱世抛弃的灵魂。一个刚被主人辞退的家将,正在这里经历着人生最艰难的抉择——是坚守道德的底线饿死街头,还是抛弃良知苟且偷生。

家将的乌帽被雨水打湿,几缕乱发黏在额前。他望着城楼上零星亮起的火把光亮,仿佛看到了命运的召唤。当他踩着湿透的草鞋踏上楼梯时,每走一步,脚下的木板都发出呻吟,像是在拷问他的灵魂。

在摇曳的火光中,一个老妪正蹲在女尸身旁,小心翼翼地拔取头发。她的动作缓慢而专注,仿佛在做一件再平常不过的事。家将最初的震惊和愤怒,在老妪平静的叙述中逐渐化解。老妪说这个女人生前将蛇肉晒干冒充鱼干出售,而她现在取这些头发,不过是为了做成发髻维持生计。在这个人命如草芥的世道,活着本身就成了最大的奢望。

家将的内心在这一刻发生了微妙的变化。他对老妪的鄙夷渐渐转变为一种无奈的认同。既然世道如此,既然每个人都在为了生存而挣扎,那他为何不能为自己争取一线生机?这种想法一旦萌生,就迅速生根发芽。他夺过老妪的檞色衣衫,消失在夜色中,完成了从旁观者到参与者的转变。

这个故事最发人深省之处,不在于评判是非对错,而在于展现人在极端处境下的真实状态。当最基本的生存都难以保障时,道德的界限还能坚守多久?罗生门不仅是一座破败的建筑,更是人性在绝境中的试炼场。那些散落的尸体不仅是天灾人祸的牺牲品,也是道德沦丧的见证者。

老妪的行为尤其值得深思。她并非天性邪恶,只是在残酷的现实中找到了一套自我安慰的说辞。她指责女尸生前的欺骗行径,却做着更令人不齿的事情;她为自己的行为开脱,却成了家将实施抢劫的理由。这种道德的传染性,揭示了人性深处的脆弱——一旦有人为了生存突破底线,就会引发连锁反应,最终导致整个道德体系的崩塌。

家将最后的决定充满了现实的讽刺。在看清世道的本质后,他选择了随波逐流,这种清醒的沉沦比无知的恶行更令人唏嘘。他抢走老妪衣物时所说的“那你也是这么干吧”,不仅是对老妪的质问,也是对自己行为的辩解。在浊世中,人们往往需要的不是坚持的勇气,而是妥协的借口。

故事的结尾,被抢的老妪在尸堆中艰难地移动,而家将的去向成了永远的悬念。这种留白暗示着,道德的困境永无终结,每个时代的人都将面临自己的抉择。城门内外弥漫的不仅是死亡的气息,更是人性在绝境中散发出的复杂味道。

当我们站在人生的十字路口时,或许应当警惕那些看似理所当然的妥协。生存的压力永远存在,但人性的价值恰恰体现在对底线的坚守。每一个在黑暗中仍然选择点亮良知之火的人,都在为这个世界留存着一份希望。