“纸艺术让我们更诗意地栖居”

纸,是文化传承的载体,是文明传播的工具。纸张的发明不仅改变了人类的信息记录和传播方式,而且深刻影响了人类的文明进程和社会发展。它以各种形态存在于现代社会之中,从日常的书写、擦拭、文字图像的承载,到具有装饰意义的剪纸、纸雕等,纸不再局限于生活所用,已然成为文化蕴藉和艺术观念表达的重要载体。

国家艺术基金“敬惜字纸——当代观念性纸艺术巡展”项目,目前已完成在合肥、南京、济南、郑州、西安、杭州6站巡展。展览汇聚了来自全国各地纸艺术领域的艺术家作品50余件,这些作品在题材、表现方式、创作手法等方面都呈现出极大的丰富性,且在多个角度体现了艺术家的社会责任感和人文关怀精神。

在总策展人、中国美术家协会美术理论委员会委员杨大伟看来,巡展的意义在于,除了将纸看作一种媒介,也可以从中感受与纸有关的艺术观念,进而通过对“纸”文本意义上的解构以及图式的重构和材料转换,获取艺术家对于纸的全新诠释,甚而颠覆纸仅仅作为工具化载体的认识。因为纸本身就自带文化和艺术的语义,而这也恰恰是“敬惜字纸”的隐喻所在。

作为中国当代观念性纸艺术的代表艺术家,王雷的作品通过纤维解构、材料重组等实验手法,既保留生活用纸、旧报纸、古书籍等纸材料的文化记忆,又赋予其自由的时空维度。其历经8个月创作完成的大型纸艺作品《兵者无形》,气势磅礴,让观者颇为震撼。该作品以报纸为材料,通过搓线、编织技术将清朝康熙皇帝的“阅兵甲”与现代文化相结合,看似作者只是进行了单纯的形式语言复制,而事实上却通过解构与重组的方式,将战争与和平、武力与文化、脆弱与坚硬、历史与当下进行多重语言呈现。

王雷的另一件作品《文化中国·大汉》,是用四本《英汉辞海》的纸搓线,再用编织技术创作而成的,呈现出的艺术气息与《兵者无形》形成了一种对比。以具有今日时代信息的书籍为创作材料,借用明代服饰为形式承载,再以一针一线的编织为技术辅助,艺术家希望透过服饰这面镜子引导观者由表及里,通过服饰这把钥匙解锁衣冠背后的故事。

同样在中国当代纸艺术领域颇具代表性的创作者李洪波,在《花季系列》作品中,将废旧教科书雕刻成少年塑像。书本内页因雕刻成为“知识残片”。当观众抽取书本翻阅时,雕塑的完整瞬间瓦解。这不仅是视觉奇观,更是深刻的隐喻:纸化身为质问者,让人们反思标准化的教育模式下,个体生命的完整性是否被忽视。

裂痕(纸艺) 杨光

魏旭超的纸艺作品《南·北》将《中国旅游地图册》中不同地区的形状刻画成不同的形象——或动物,或人物,或抽象的线条。艺术家在一个个线条、色彩、块面、结构中寻找规律和形式,通过不同的组合方式,呈现如山水、如幻境的视觉效果,一页页被雕刻后的地图也因此有了诗意,有了一种不可言说的生命力。

艺术家康雷多年来一直探索水和墨在当代语境中新的可能性,其作品《天地遗珠系列》不局限于传统文人对山水的寄情,纸的肌理宛如岁月留下的痕迹,不论是粗糙、细腻,还是斑驳、平滑,都为画面注入了自然而真实的气息。康雷说:“让水和墨不再仅仅依附于宣纸的平整表面,而是在纸浆与纸的独特纹理上自然流淌,这种控制之中和意料之外给我带来了更多的创造空间。”

有意思的是,郑格菲的《人间烟火》是以近几个月作者及家人、朋友所用到的商品条形码为材料,以自己最喜欢穿的一条长裙为形式载体构建而成。从组成长裙的条形码中,折射出作者生活中所买的所有快递(外卖、学习用品等),以及家人买的日用品、食品、化妆品、药品。作品背后蕴含着当下人的生活习惯及消费观念,呈现出新时代的人间烟火气息。

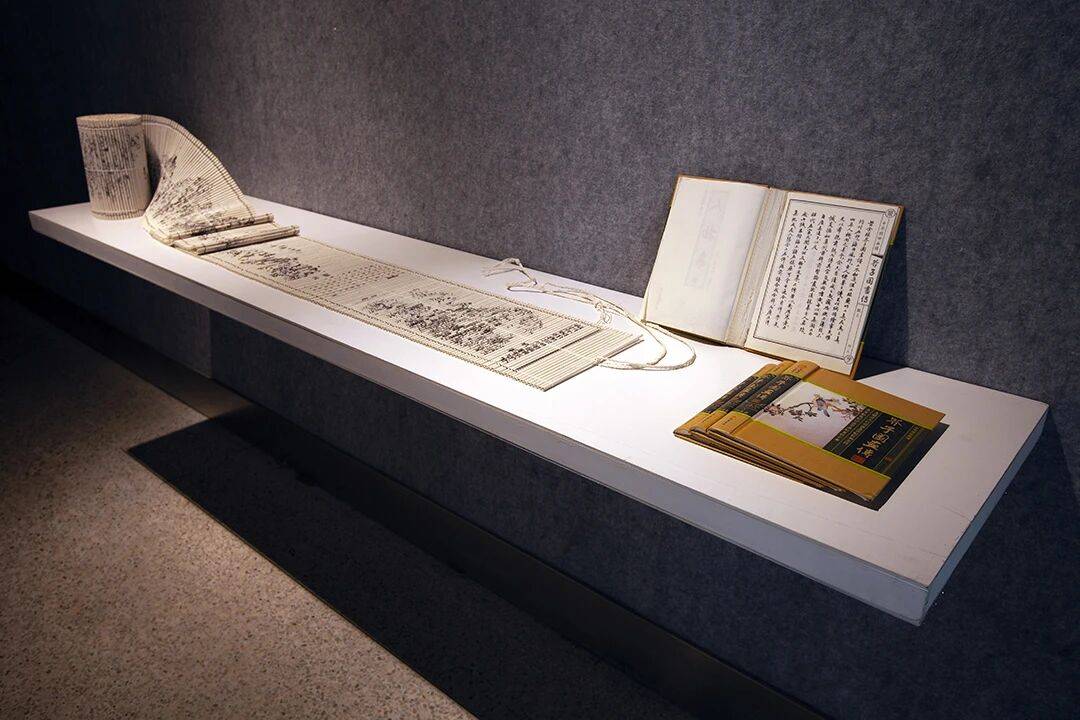

芥子园中的千里江山图(纸艺) 肖希

肖希创作的《芥子园中的千里江山图》是以《芥子园画谱》为媒介,融合《千里江山图》的一次创新实验。据艺术家介绍,作品首先以《芥子园画谱》内页纸为媒,通过连贯的长卷式叙事,既保留芥子园“以形传神”的写意性,又呼应《千里江山图》的空间感。其次是在传承中表达对“范式”的致敬与突破。作品借《芥子园画谱》内页纸再造《千里江山》,隐喻传统绘画教育中“临摹”与“创造”的矛盾,引发对艺术程式化与个体表达的思考。观众也从中感受到了一种全新的传统文化的当代艺术表达。

他乡·吾乡(纸艺) 张旭

综观展览可以看到,展出的纸艺术作品注重观念阐发的创作路径,围绕“纸”的内涵与外延去观照现实、生发观念,并通过深入挖掘纸的物质性、文化性和技术性,呈现出鲜明的文化立场和丰富的艺术形态。

正如杨大伟所说:“在纸的艺术创作由传统转向当下的过程中,呈现形态也从最初的平面开始向立体甚至是空间延伸。纸的融合与重构消解了传统意义上的界限,成为可以与观者对话的独立灵魂。的确,在科技文明不断挤压艺术创作个性的时代,纸的艺术创作可以带我们更诗意地在这个世界栖居。”

数字时代纸媒将何去何从?它的魅力还在吗?“敬惜字纸”巡展项目做出了回应,它说明使用纸并非是固守旧技的行为,而往往是重新开拓的开始。当下,重新审视已延续了数千年的信息媒材的变化,并从这种审视中重新找到出路,也许不单单是艺术的出路。

2025年11月2日《中国文化报》

第3版刊发特别报道