白明 | 当代陶艺展览讲座(二):双年展与大奖赛

2025年 上海美术学院讲座海报

编者按:2025年4月25日,艺术家白明在上海大学美术学院做了“当代陶艺展览”的学术讲座。讲座主要从宏观的国际视野陈述“展览”不同类型与形式是如何推动现当代陶艺发展的,从策展的角度梳理现当代陶艺展览的历史、类型与国际交流间的不同方向的发展,以及从个人策展与创作的经历来梳理当代陶艺展览与世界现当代陶艺的关系。现将讲座内容梳理成文,以飨读者。讲座将分为六期,在此分享第二期:国际双年展与大奖赛第一部分。

第二部分:【国际双年展·大奖赛·第一讲】

·········································

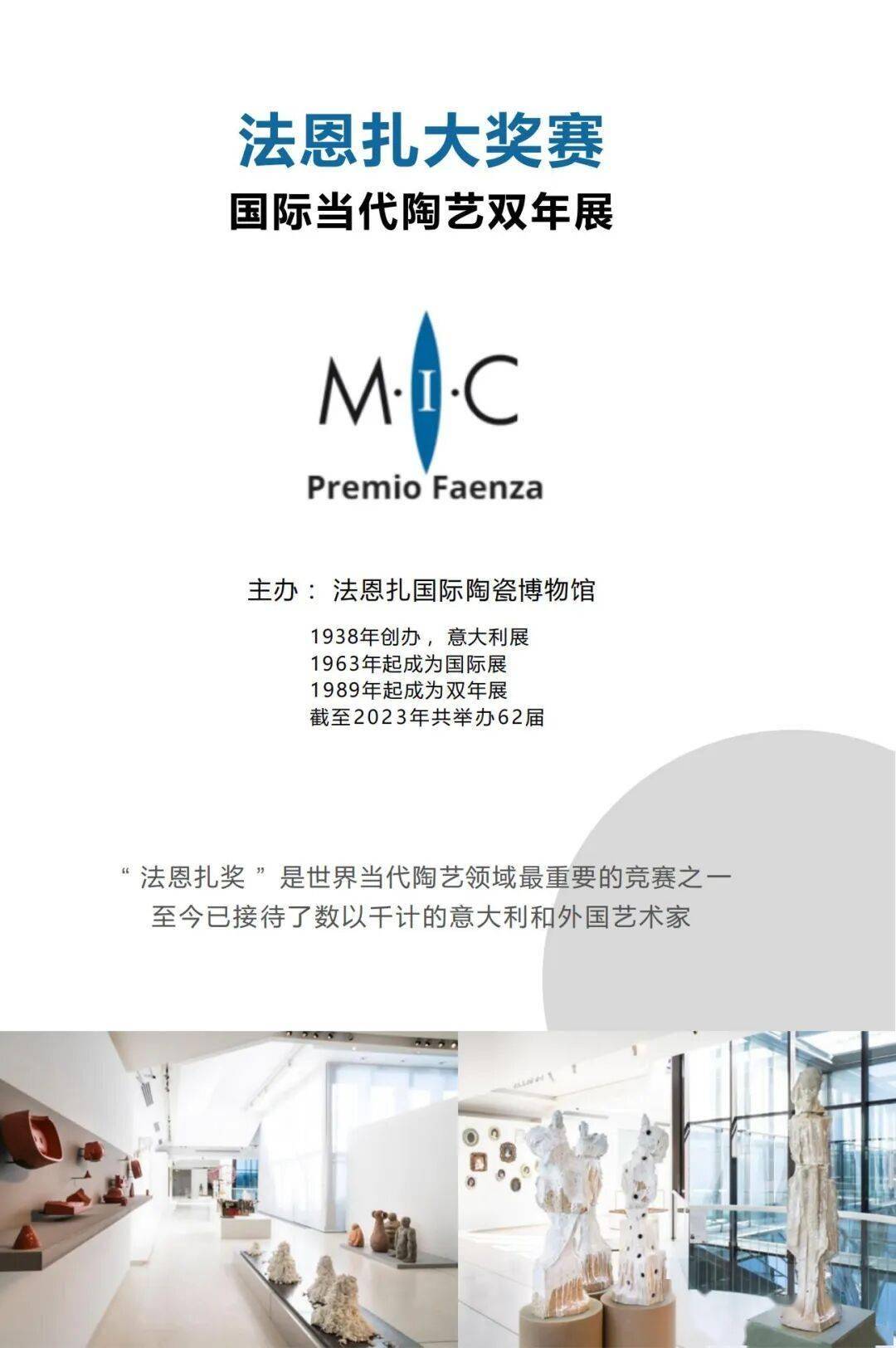

我将世界范围内具有竞赛性质的陶艺双年展归纳为几个大的重要平台:意大利法恩扎国际陶艺双年展、日本美浓国际陶艺展,韩国京畿道陶艺双年展。当然也包括中国的“中国白”国际陶艺大奖赛,这其中略带个人情感因素,因为“中国白”是由中国主办,但从历史来看“中国白”还非常年轻。

法恩扎是意大利的一座城市,类似于中国的景德镇,是西方重要的陶瓷重镇之一。法恩扎在当代陶瓷的科技水平和艺术创作群体方面都表现出色。它之所以具有如此影响力,关键在于这座小城以陶瓷闻名,并迅速从传统陶瓷、陈设陶瓷转向现代陶艺。在这一转型过程中,法恩扎建立了自己的博物馆和双年展机制。

同时意大利也是双年展的发源地,威尼斯双年展便诞生于此,这也催生了意大利丰富的展览形式和众多艺评家。上世纪末,最具影响力的策展人之一阿奇莱・博尼托・奥利瓦(Achille Bonito Oliva)于1979年在《Flash Art》杂志上发表《意大利超前卫》一文,提出“超前卫”概念。一位理论家能够提出并被世界公认的艺术流派名称实属不易,相当于以一己之力确立了一个艺术方向并被国际学界研究。法恩扎正是在这样的文化背景下,建立起与现代、当代艺术相连的博物馆和展览体系,且其创办时间非常早。

2025年 上海美术学院讲座现场

因此, “双年展”并不是什么时髦词汇,它其实已属传统范畴。严格来说,像“抽象艺术”“表现主义”这类词汇也已不再先锋或前卫,“前卫”一词本身甚至也不再前卫。在我们的知识体系中,这些词汇一直被置于创新、时代感和新颖认知的框架中,导致我们仍视其为新鲜事物,而实际上国际上已较少如此使用。

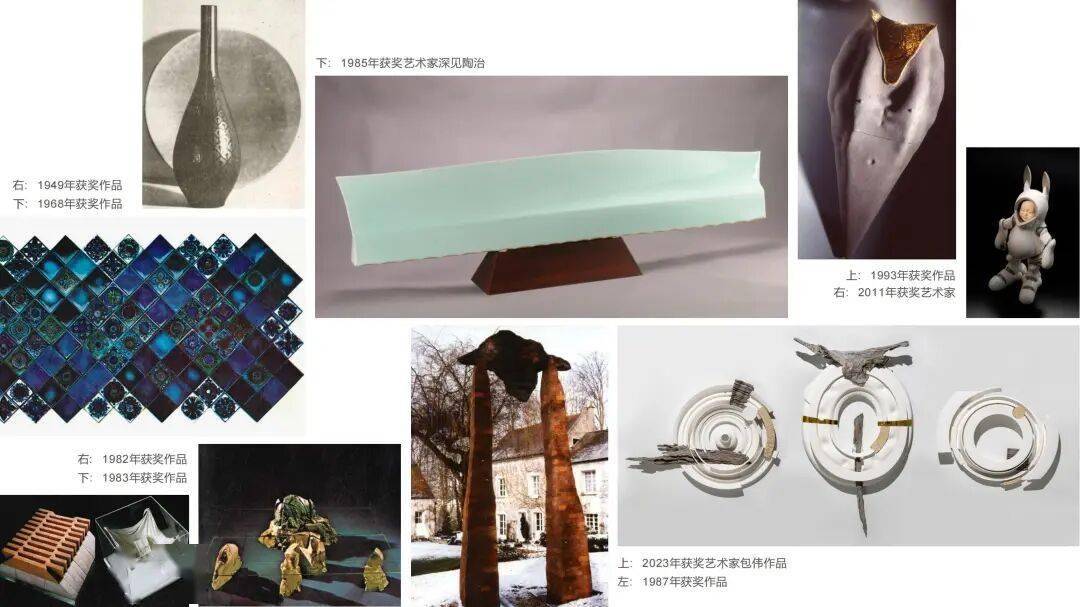

法恩扎之所以成为重要展览平台,并推动世界陶艺发展,关键在于其每年大奖赛推出的获奖者,往往成为该领域具有代表性的艺术家。艺术作品与艺术家构成了艺术史,尤其是那些代表性人物共同书写了历史。法恩扎在几十年的发展过程中,成功通过奖项肯定了一批当时年轻或已有成就的创作者,使他们成为被世界研究和追随的标志。获奖者获得巨大认可,也激励其持续创新,形成一种双向激励机制。获奖者的风格有时甚至影响十年内年轻一代的创作方向。

当中国不断将“照相写实主义主题”作为评奖标准时,便可看出中国的油画、国画等领域常以此类主题风格为主导,这实为主流价值观的体现。主题性绘画一旦获得金奖便自然成为主流,这是全球共有的现象。因此,一个大奖赛倡导什么、引领什么,非常值得深入研究。我们应从陶艺展览中寻找规律而非仅观察现象,法恩扎正是研究这一规律的典型案例。其每年推出的金奖得主,犹如威尼斯双年展的金狮奖获得者一样影响深远。例如,波普艺术泰斗、英国的理查德・汉密尔顿(Richard Hamilton)曾获第45届威尼斯国际双年展“绘画金狮奖”,许多获奖者后来都成为世界现当代艺术史上不可忽视的人物,也成为后人学习的榜样。

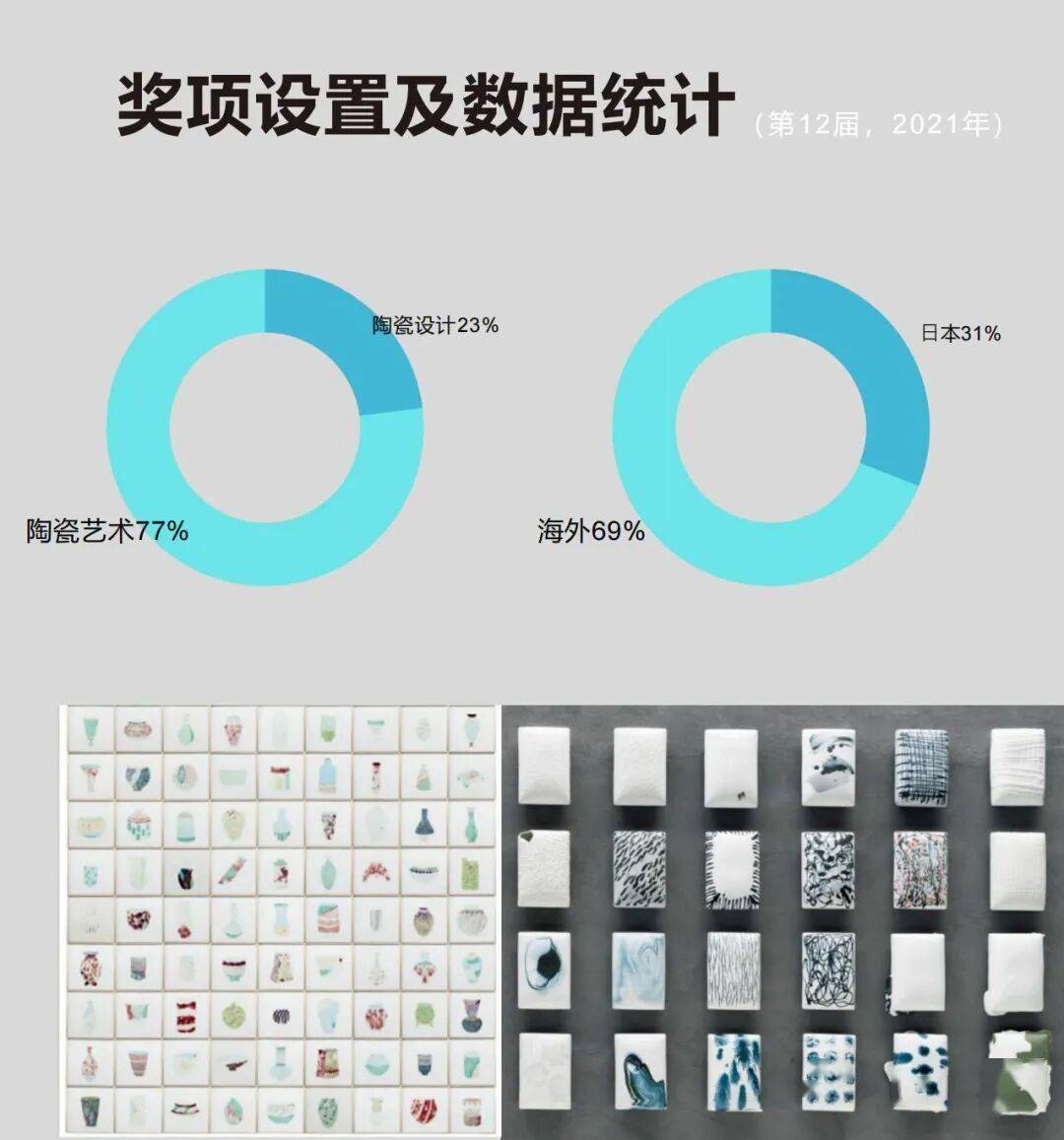

从这些数据中我们可以看出他们所关注的方向。凡是设立大奖赛的展览,主要面向的都是年轻人,因为比赛往往是年轻人获得关注的重要途径。参展不仅仅是为了参与活动,他们更希望获得专业认可。只要愿意送作品参加比赛,无论是全国性展览、专项赛事还是国际竞赛,动机都是为了获得肯定。这种认可是极为重要的动力,它远比盲目的自信更有力量。有时,一次获奖就可能彻底改变一个人的艺术生涯。

可以看这些从法恩扎走向世界、受到关注的艺术家代表。其中,1985年获奖的日本艺术家深见陶治的作品语言极为简洁,几乎达到理性主义的边缘,体量巨大。有时照片难以传达作品的整体气质,当你走进展场,作品的气场强弱、亮度、质感以及视觉感染力都一目了然。图片可能具有欺骗性,就像考古现场通过图像难以真正体会,只有亲临现场才能获得真实感受。

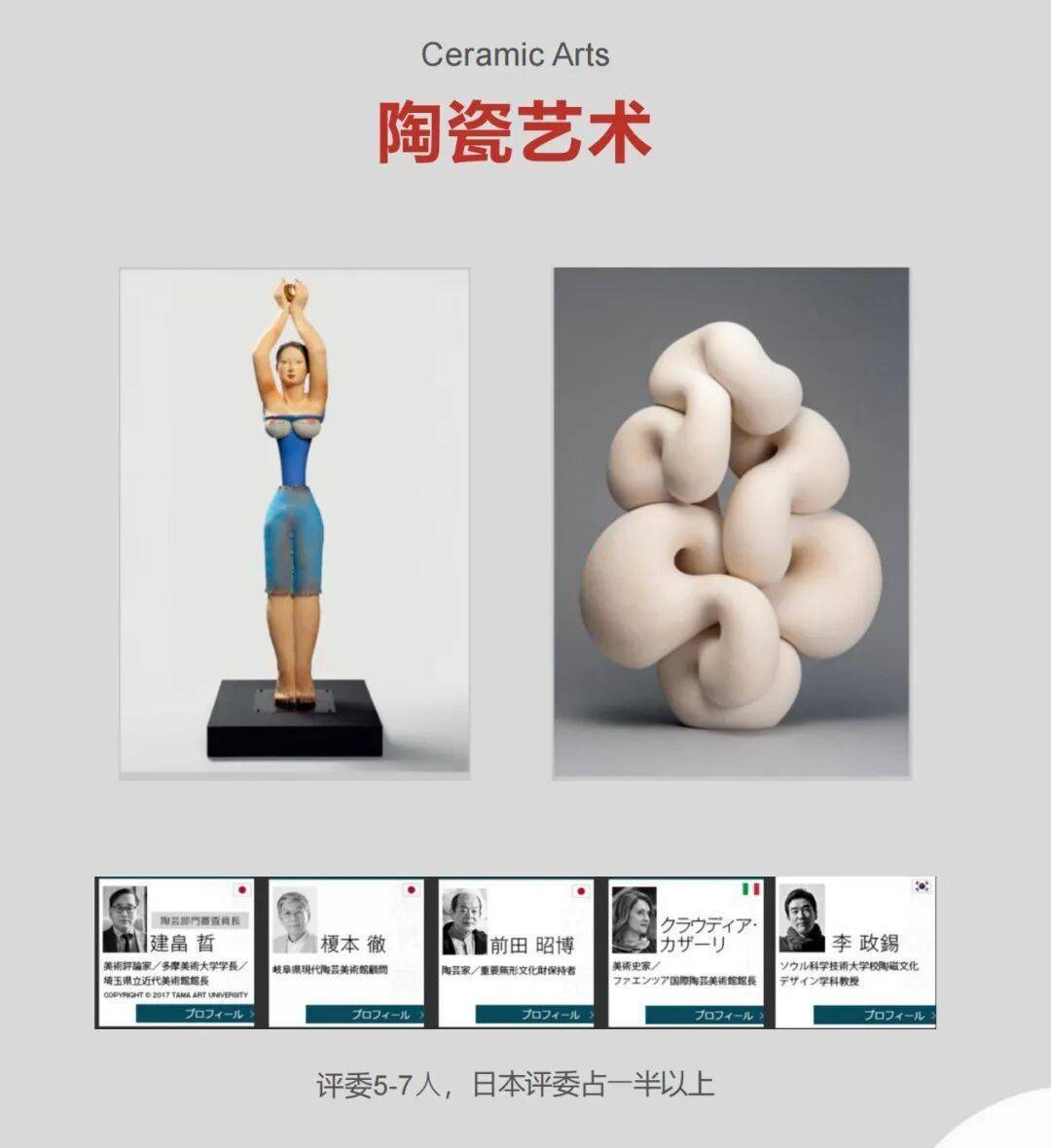

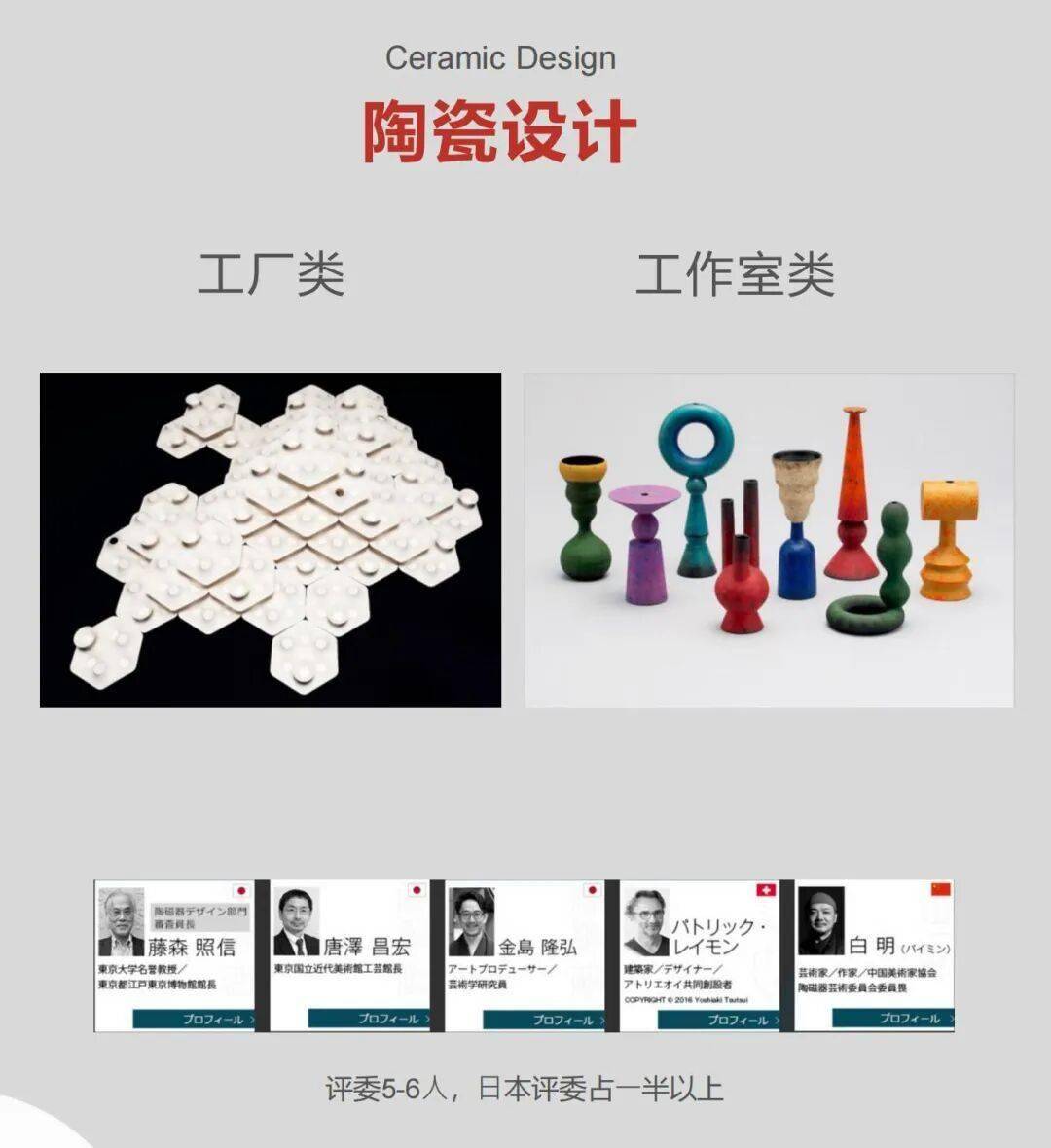

(美浓国际陶瓷展创办于 1986 年。它是世界上最大的陶瓷盛会之一,每三年在日本岐阜县的多治见市、瑞浪市、土岐市等地举办一次,旨在通过陶瓷设计和文化的国际交流,促进陶瓷产业的发展和文化的提升。法恩扎陶艺展创办于 1938 年。它是全球范围内最早,也是最具影响力的当代陶瓷艺术领域的陶瓷艺术竞赛之一,与日本美浓陶艺双年展、韩国京畿道陶艺双年展并称为世界三大陶艺双年展。)

将法恩扎陶艺展放在美浓国际陶瓷展之前,是因为它的创办时间更早。在美术史的长河中,任何具有转折意义的展览、个人风格或作品,都值得认真记录。转折本身不问成功与否、成熟与否,其转折性就具有独立价值。后人往往能从这些转折点中学到很多,进而将相关流派、风格或技术推向极致。

回顾美术史,从原始艺术那种粗犷而充满生命力的表达可以看出,尽管它没有系统的技术、透视法,也缺乏理论支撑,却依然能震撼人心。无论来自非洲、两河流域、中华新石器时代还是玛雅文明,原始艺术之所以动人,正是因为它回归了艺术最本质的问题。然而今天,我们看到许多学生、青年教师甚至老一辈艺术家仍过度聚焦于技术层面,为精湛技巧而激动不已,却难以说清作品如何真正打动人。我个人认为,艺术的感染力在于瞬间的共鸣,当你被一件作品打动时,不必追问原因。那一刻,艺术的魅力已全然被你吸收。一旦试图用理性分析自己为何被感动,反而与作品产生了距离。这或许正是学术研究中的一个悖论。

从法恩扎到美浓,近期中国艺术家连续斩获大奖,然而在整个历史中,中国获奖的情况却极为少见。这说明近十几年来中国现代陶艺和个人艺术家的创造力获得了显著解放,并逐渐形成独特的艺术风格,这些风格借助中国陶瓷的语言被世界认知。两次中国艺术家获奖作品均为“瓷”而非“陶”,“瓷”的材质本身具有鲜明的东方色彩,也凝聚了艺术家在技术、创造力以及对时间与手艺的忠诚。真正动人的艺术往往是与人类生活建立亲密联系的事物,是因为其中蕴含的人与物之间的关系打动了我们。

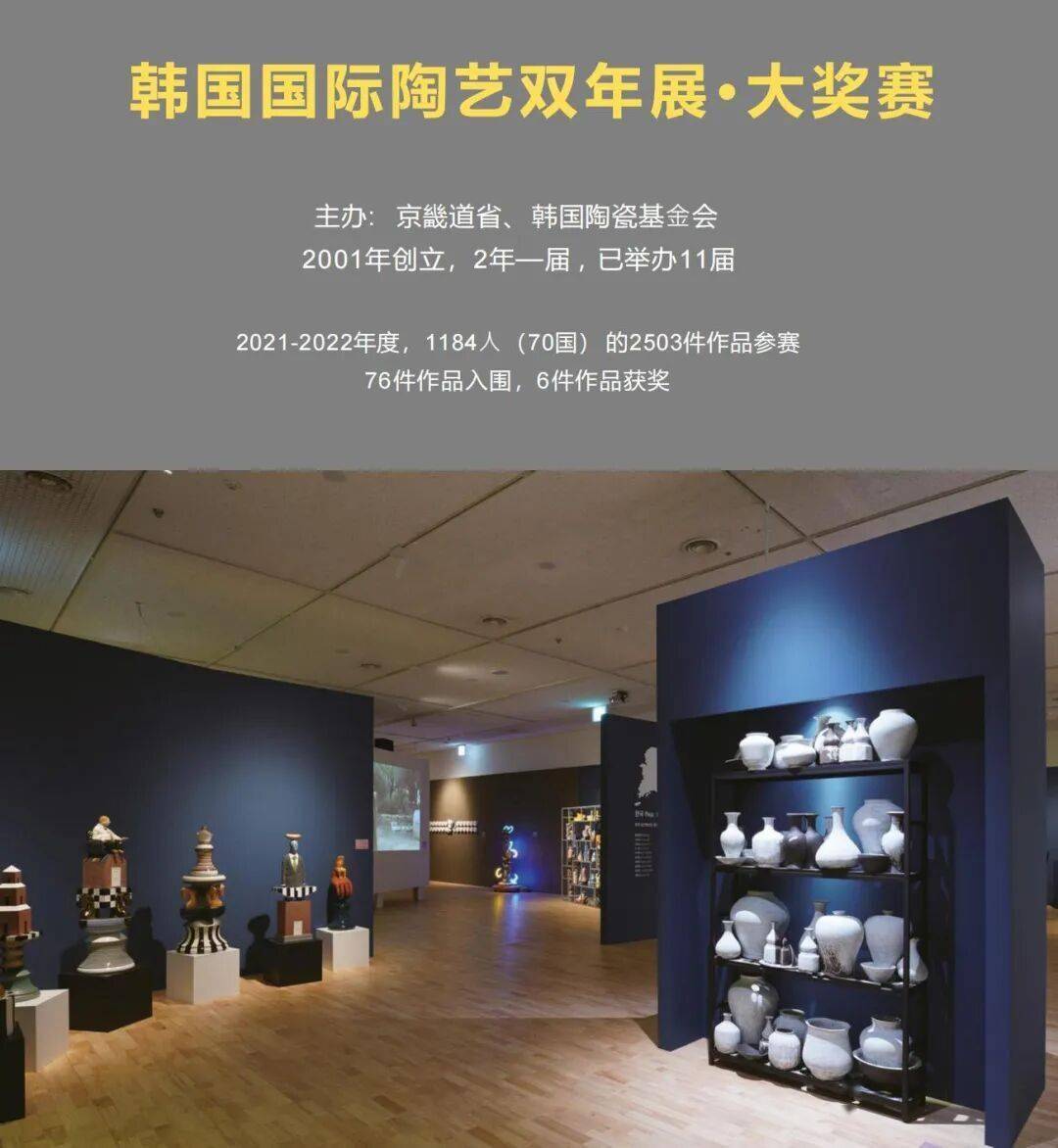

韩国双年展的创办时间略早于中国,举办频率较为密集,作品数量虽不多,奖金也非最高,但作为吸引全球多国参与的陶瓷艺术活动仍具有一定的亚洲代表性。这也呼应了之前提到的“在地性”问题:从全球视角看,存在东方与西方之分;在东方内部,有亚洲、东亚的层次;进一步细化,则有中国及其不同地区,如上海、北京、台湾、澳门、香港;即便在上海,宝山区、徐汇区、静安区之间,甚至浦东与浦西也各有差异。学问之所以有趣,正是因为它不断刺激思维,激发大脑的活力,但在持续思考中会发现自己能与不同层面的话题产生更多共鸣。通过展览引发更多思考,便是欣赏的乐趣;而由于我们关注的是艺术品,这更成为审美的乐趣。

台湾作为中国的一个省份在国际艺术交流中表现积极,其双年展的起步甚至早于大陆。尽管台湾展览常强调“东方性”与“在地性”,作品却呈现出全球化特征。如果不加文字说明,仅凭图片很难分辨哪些作品来自台湾、韩国或日本。

尽管艺术家仍在思考地域文化问题,表现形式却不断融合。容器性与传统元素虽然仍带有鲜明的东方、西方、欧洲、南美或大洋洲色彩,任何细微的视觉记忆都可能引发地域联想,但在当代陶艺与展览中,若去除文字解释,非专业观众很难准确区分韩国、日本乃至欧美作品的差异。

编辑:田梓成

·······················································