香港故宫文化博物馆研究员朱万章:融古汇今 自成一家 从中国古代书画看张大千的艺术人生

文|羊城晚报全媒体记者 孙唯 实习生 邝思羽 朱穗晴

图|羊城晚报全媒体记者 梁喻(除署名外)

日前,2025《岭南大讲堂》第8期讲座活动在广东省博物馆举办。香港故宫文化博物馆研究员朱万章以“张大千与古代书画”为主题,带领观众走进画坛巨匠张大千的艺术世界。

讲座现场气氛热烈,座无虚席,众多文化爱好者及在校学生等如期而至。张大千是20世纪著名书画家,与黄君璧、溥儒并称“渡海三家”,山水、花鸟、人物和书法、诗词无所不工,是一个多才多艺的杰出画家。他与中国古代书画的关系,既表现在对古代书画的鉴藏、传移模写,也表现在对敦煌壁画的摹写与借鉴。那么,古代书画如何成为他艺术生命的“源头活水”?他又是怎样在鉴藏、摹写与创造中,与古人对话,并最终走出自己独特的道路?在讲座中,朱万章凭借其在书画鉴藏与美术史研究领域的深厚学养,向观众讲述了张大千与中国古代书画的故事,展现传统艺术在传承中创新的生命力。

2025《岭南大讲堂》系列讲座由中共广东省委宣传部指导,羊城晚报报业集团主办,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)协办,今年陆续邀请全国文、史、哲领域知名专家莅临演讲。以下是本次讲座的实录——

眼力与画工兼具,一人收藏就是一座博物馆

张大千与古代书画最为典型的关系,莫过于对古书画的鉴藏。他曾言:“世尝推吾画为五百年来所无,仰知吾之精鉴,足使墨林(项元汴)推诚,清标(梁清标)却步,仪周(安岐)敛手,虚斋(庞莱臣)降心,五百年间,又岂有第二人哉!”言语之间尽显对书画收藏的自信和骄傲。许多中国古代名画背后,都钤有张大千的书画鉴藏印,例如顾闳中的《韩熙载夜宴图》,这是张大千所收藏的中国古画中最重要的一件名品,还有董源的《潇湘图卷》、宋徽宗的《祥龙石图卷》、黄公望的《天池石壁图》等,这些作品在中国绘画史上均具有极高的艺术价值。

张大千一人的收藏,就可以顶得上一座博物馆。在今天,收藏到一件画僧石涛的作品就可以称得上是有实力的书画鉴藏家,而张大千收藏到的石涛作品有大约三百件(套)。除了世界名品,张大千还鉴藏了不少地方书画。他祖籍广州番禺,对岭南作品情有独钟。比如张大千在清代岭南画家苏仁山的《人物四态》卷后题字:“有苏仁山名不出里闬,而笔墨高简清劲,迺追乾嘉诸老。”体现出他对苏仁山的推崇,对广东绘画的关注。

张大千鉴宝的“火眼金睛”是怎样炼成的?其鉴藏的眼力来自在北京琉璃厂收购画作时的长期观察,以及在故宫与众多鉴藏名家的交流学习。张大千在自己所编的《故宫名画读后记》中分享了自己的鉴藏心得: “夫鉴赏非易事。其人于斯事之未深入也,则不知古人甘苦所在,无由识其深。其入之已深,则好尚有所偏至,无由鉴其全,此其所以难也。盖必习之以周,览之也博,濡之也久,其度弘、其心公、其识精、其气平、其解超,不惑乎前人之说,独探乎斯事之微,犀烛镜悬,庶几其无所遁隐,非易事也。”与当今的投资者不同,张大千鉴藏书画作品不为利益,而是为了满足他的精神追求,得到内心的愉悦。实践练就的眼力与超脱功利的心力,让他成为一代鉴藏名家。

张大千不仅是鉴藏大师,更是绘画巨匠。他偏爱临摹古画,模仿水平可达到以假乱真的地步,就连董源《溪岸图》这样的名画,都有学者猜测是他伪造的。书画鉴定家苏庚春回忆说,当年张大千曾专门派人收购绢本的古画和旧裱装的“废料”当作创作的“原料”。他临摹较多的是清代画家石溪的作品,如《仿石溪山水山路延溪行》《仿石溪山水莫干新夏》等。广东省博物馆所收藏的石溪代表作《黄山烟树图》,张大千也临摹过。民间有一个经典的传说:张大千的老师李瑞清自称收藏到一套石涛山水画的名品,没想到竟是张大千仿制的。中国当代鉴藏史上也曾出现一件张大千仿石溪的作品,书画鉴定家包括徐邦达、谢稚柳这样的专家都难辨其真假,争执不断。张大千曾说:“石溪的画难懂,字难学,想学他先修佛三十年,踏破草鞋日行千里,刻苦修行再习艺。”足见其绘画水平之高,对石溪画作的理解之深。

石溪的画作构图繁密,内含苍茫浑厚之气质,一般临摹者难以把握,而张大千却能准确把握石溪山水“厚实”“淋漓”“精细”的特点,将其模仿到出神入化的地步。然而,如果纯粹照搬照抄古画,在画坛上顶多是一位临摹高手,绝非书画大家。张大千能被称作20世纪的书画大家,是因为他不照抄原作,人云亦云,而是在画中加入空灵气韵与现代风格,将自己的绘画语言融入其中,让画作表现出浓厚的文人气息。在《拟二石山水前往深山行》一作中,张大千得二石之长,将石溪的苍茫之气、石涛的清逸之气巧妙融合。他的临摹作品,让我们看到不同时代、不同文化背景的山水画家间的交流。

除了山水画,张大千还会尝试绘制不同风格的画作。比如张大千临摹陈洪绶《授书图》运用白描技法,在《老子西渡流沙图》中融入敦煌笔墨;张大千也擅长人物画,其早期的人物画除虚拟的人物或以自身形象入画的人物画,多为历史人物。他与苏东坡同乡,创作过大量以苏东坡为题材的作品,如《东坡行吟图》《东坡居士笠屐图》等,堪称苏东坡的“隔代知己”。除了苏东坡,他还画过王阳明的人物画,如今被广东省博物馆所收藏。不管是苏东坡,还是王阳明,张大千在画人物时或多或少融合了自己的形象。画人物,也是在画他自己。

敦煌之中有张大千,张大千之中有敦煌

敦煌与张大千是相互成就的存在,敦煌之中有张大千,张大千之中有敦煌,对二者的理解互为前提、密不可分。

我首次探访敦煌,感觉就像突然看到初恋情人,让人心潮澎湃,久久不能忘怀。张大千在自己的笔记中也谈到相似的感受。我们平时通过展览、图册所见的敦煌洞窟多为局部,唯有亲临实地,才会发现敦煌是“百科全书”般的宝库。无论政治、历史、艺术、经济、医学、服饰,甚至理工学科的研究者,都能在敦煌中找到珍贵资料。我在敦煌研究中国古代人物画,如同“老鼠掉进米缸”,资料极其丰富。此外,敦煌石窟编号体系多样,其中张大千所创的编号是非常重要的一种,268窟的编号便由他亲笔题写,凡是到过敦煌、与敦煌研究院学者交流的人,无一例外都会谈及张大千与敦煌这段深厚的因缘。

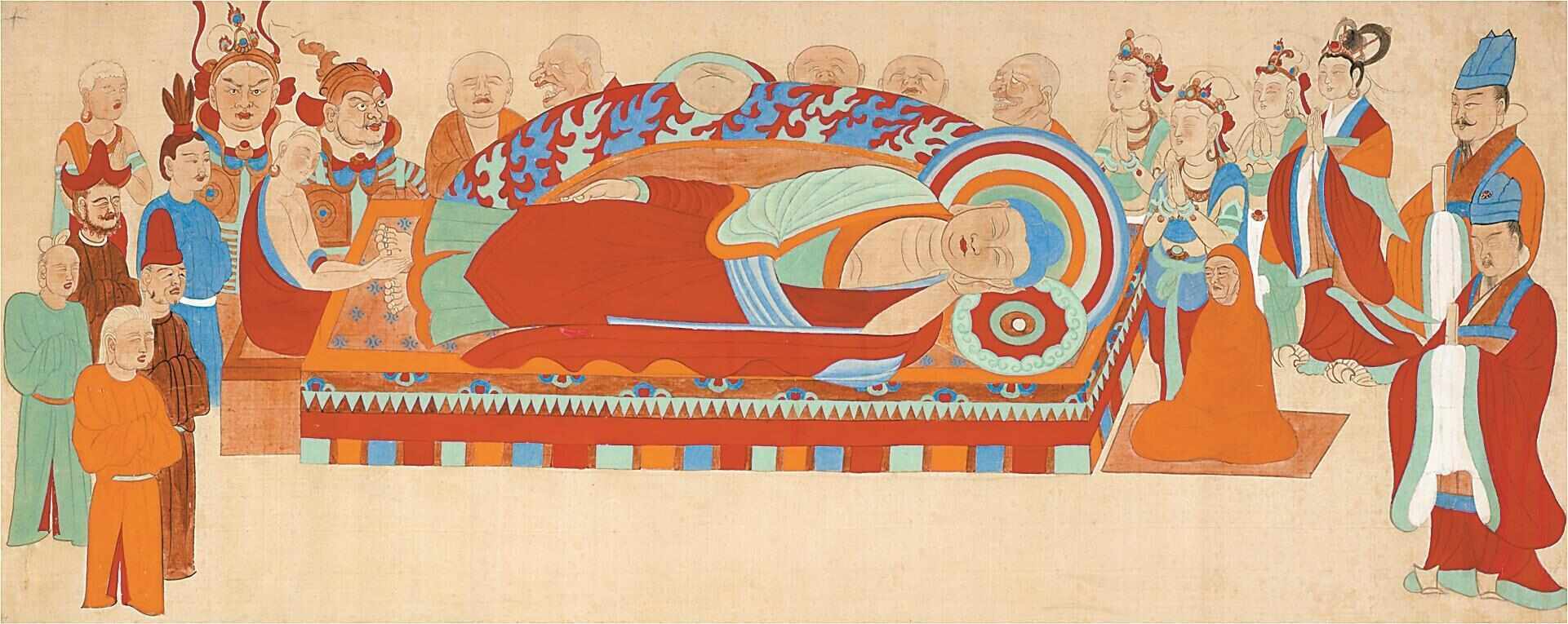

20世纪40年代是张大千艺术生成的黄金时期。张大千远赴西北,在敦煌开始了系统性的临摹工作。张大千在敦煌的临摹并非照搬,而是“摹古不泥古”,兼具原作神韵与个人创造力。在临摹中,他主要沿袭红色、青色、绿色,并衍生出咖啡色、深褐色的画风,通过色彩变化形成强烈的视觉冲击。以《释迦牟尼涅槃图》为例,张大千在造型上忠于原作,但在色彩上进行了再创造,将佛像安详、雍容的状态精准传递。

张大千所摹之像时间跨度之大,涵盖汉晋到元代。他不仅临摹佛像、观音等主角,还关注供养人、小沙弥等配角。以《临摹元代蒙古族女供养人像图轴》为例,张大千用色大胆,红色衣裳与白色衣襟形成鲜明对比,既还原了历史的厚重感,又融入了个人的艺术表达。其临摹作品线条流畅,如飞天的飘带、观音的姿态,均精准捕捉敦煌艺术的精髓。

张大千在敦煌壁画的临摹中,还将敦煌壁画的元素化为己用,无论是人物画、山水画还是花鸟画,都能看到敦煌的影子。《枝头小雀》中的山水色彩,延续了敦煌色彩的厚重与明丽;《薛涛制笺图》色彩明丽,服饰细节与色彩搭配暗藏敦煌壁画的造型逻辑。张大千的传统文人画里,以简洁的线条搭配厚重的色彩,《宜富当贵》中,他用简洁的线条勾勒花朵,并辅以浓烈的红色、绿色,既厚重又典雅,实现“艳而且雅,艳而不俗”的特点。张大千颜料用得都非常厚重,这一点是受敦煌的影响,盖因敦煌壁画的色彩采自矿石,能达到千年不变色的效果。

1949年后,张大千游历多国,晚年定居中国台湾,开始探索“中西融合”的艺术道路,他将中国传统文人画与西方水彩、水粉技法结合,开创出晚年代表风格“泼彩山水”,在传统山水的房舍、楼阁中,融入西方绘画的色彩晕染,实现“中西融合”,既保留中国传统意境,又具备现代艺术的张力。张大千探索的成功,源于他能在古代书画中找到自己的切入点,并且能够“食古而化”,最终形成独一无二的个人风格。如今,张大千的作品在艺术市场上始终是“不倒翁”。无论是人物画,还是晚年创作的泼彩山水,一直备受市场追捧,其作品早在20世纪90年代初就已拍出十几万元的高价。

张大千对古代名作的鉴定与收藏,客观上保护了珍贵的名家翰墨,又成为自身艺术的源头活水。同时,他对敦煌壁画的临摹及其创造性发挥,客观上促进了敦煌的保护与传播。敦煌不仅对张大千的艺术发挥重要的作用,也对20世纪重要艺术家的艺术生成与发展具有示范意义,而敦煌艺术经过张大千等艺术家们的再创作,也获得了不朽的生命力与世界性的关注。

张大千的艺术生命来自两大支柱,一是对中国古代书画的孜孜探索,二是对敦煌艺术的深入研究。在对古代艺术深入研究的同时,张大千也积极吸纳西方艺术,正是这种宽广的包容力与创造力,使他成为20世纪的书画大家。

嘉宾介绍

朱万章,四川眉山人,毕业于中山大学历史系,曾先后担任广东省博物馆、中国国家博物馆研究馆员,现为香港故宫文化博物馆研究员,长期深耕书画鉴藏与美术史研究领域,对中国传统书画的发展脉络、鉴藏体系有着系统且深入的研究。

他著述丰硕,已出版《从吾所好:书画鉴藏与美术史研究》《书画鉴真与辨伪》《过眼与印记:宋元以来书画鉴藏考》《古书画鉴藏十讲》等多部专著,兼具学术深度与可读性。同时,他兼擅书画创作,能以实践者的视角解读传统艺术,让专业知识更易被大众理解。

现场问答

张大千画罗浮山,是因为对广东山水情有独钟

听众一:张大千曾经创作了不少以广东省惠州市罗浮山为题材的画作,为什么他会偏爱广东的山?背后有什么样的故事?

朱万章:张大千是山水名家,他和罗浮山之间也有很多的渊源。他祖籍广东,自己也在广东生活过一段时间,与当地文人交流,研究画技,对广东山水产生了深刻的感情。广东罗浮山作为中国名山之一,张大千自然对其格外关注。其描绘的罗浮山主要分为两种:一是现实的景色的写实;二是胸中所思与眼中山水的结合。写实的罗浮山画作有《罗浮白鹤观》《罗浮宝积寺》等,想象中的罗浮山画作有《罗浮梦影图》《罗浮白水门旧游》等。

听众二:我们对张大千以假乱真的画技感到十分佩服。当今是注重知识产权保护的时代,如果有人像张大千一样仿画,您认为创作和伪造的边界在哪里?

朱万章:近年来,在全国书法展中,涉及知识产权的争议时有发生。例如某件作品的构图与先前已发表的一幅画作高度相似,却署名另一位作者。此类行为虽属临摹,但学术界大多将其界定为抄袭,这与张大千所处的时代有很大差异。在张大千时代,临摹与仿制被视为艺术生成的一种形式。在今天,尽管临摹仍是中国书画创作重要的训练方式,但若将临摹作品用于商业交易,并署上被临摹者的名字,则很可能触及法律红线,属于以假乱真的违法行为。所以,对国画学习者而言,临摹只是艺术生成的初级阶段,千万不能食古不化,而是要在临摹练习中对自己的绘画技巧有所继承和发展。

人物专访

“大千”世界,笔墨新境

讲座结束后,朱万章接受了羊城晚报记者专访,从张大千艺术学习与创作谈起,探讨其风格形成、技法创新及其对当代的启示。

羊城晚报:请您谈一谈张大千从石涛和苏东坡画像中吸取了哪些独特的技巧,对他的个人艺术风格的形成和发展起到了怎样的影响?

朱万章:张大千主要吸取石涛的笔墨技巧、气息和气韵。比如山水画中的颜色运用、布局结构等,尤其是对山水的意境营造。此外,还有部分的花鸟画也受到影响。在苏东坡的画像中受到的影响有两个方面:一方面是从画作中汲取苏东坡的形象,比如《西园雅集图》《赤壁赋图》《东坡笠屐图》;另外一方面借鉴了任伯年、唐寅等人对苏东坡的描绘,其中人物线条被张大千运用在他的创作中。可以说,二者对张大千的创作都留下了不可磨灭的影响。

羊城晚报:张大千一生的收藏很多,他是如何把收藏的作品融入自己的作品里,形成“古为今用”的效果?

朱万章:张大千收藏过数以千计的中国古代名画,如顾闳中的《韩熙载夜宴图》、宋徽宗的《祥龙石图》、董源的《潇湘图》,并出版了《大风堂名迹》《大风堂书画录》。这些经典名作成为张大千艺术创作的源头活水。其中石涛、石溪和朱耷,是张大千收藏名画的重要人选,他收藏石涛的作品有三百多件,收藏朱耷的作品有两百多件。张大千从古人的绘画中总结了笔墨得失,并运用于自身的创作,从而达到“古为我用,古为今用”的效果,这也奠定了张大千的绘画基础,使其画作具有非常深厚的历史底蕴和文化基因。

羊城晚报:从张大千早期的临摹研究、中期的敦煌探索,到晚期的泼彩风格的形成过程,对于我们当今的画家有怎样的借鉴意义?

朱万章:从张大千的经历来看,我觉得借鉴意义是——他山之石,可以攻玉。学画不能独学一家,应博采众长、为我所用。张大千像个吃“百家奶”的孩子,他既学二石,也学董源、苏东坡、任仁发。正是因为他学过很多名家,才能发现每一家的优劣,并从中找到适合自己的笔墨技巧,进而让他的画技达到炉火纯青的地步。当今的画家要临摹或是学习古画,就要像张大千一样学百家,总结其中的笔墨技巧,找到适合自己的笔墨元素。张大千之所以能成为20世纪的名家,就是因为他学习了无数古代名家的绘画,还从敦煌无数的洞窟中、西方绘画中找到和自己相契合的元素,让其成为他创作的源头活水,最终自成一家。

羊城晚报:请您谈一谈张大千是如何通过泼彩技法重新定义了中国传统山水画的表现力,可以为当代的艺术提供怎样的借鉴?

朱万章:张大千中晚年以后,受到西方绘画的启发,并将中西方绘画融会贯通,达到“古今贯通、中西相融”的艺术效果,比如张大千的《泼彩山水》中将水彩、水粉技法与传统山水画技法融合,既保留中国传统意境,又具备现代艺术的张力。这给我们一个很重要启示:使用西方的绘画经验时,一定要“为我所用”,形成自己的笔墨技巧和艺术风格。不论是食古不化还是全盘西化,都不利于艺术的发展与创新。

羊城晚报:对于学习绘画的初学者或者青少年小朋友来说,他们能从张大千学习到什么?

朱万章:我觉得最重要的是学习张大千的临摹与写生方法,并学习多家技法。临摹是学习绘画的基础且必经的步骤,但有的人可能就是浅尝辄止,在临摹的步骤中停滞不前。所以我们要在临摹步骤的基础上进行写生,从大自然中吸取灵感,这样才能让你的画具有活力。

编辑:邬嘉宏

上一篇:2025长江文化艺术季精彩落幕

下一篇:小店写真巡回展第二场 我们这里见