中国美院大展:综合绘画的30年

潮新闻客户端 记者 俞越

“1988 年深秋,汉堡火车站美术馆里‘时代颓落’展呼啸而出。当时我立身于展厅之中,心中深感震撼。我感受到在绘画的狂暴表现与多材料震撼之间,某种既定的色料的传统表现在 lost,在失落,横亘而出的正是我们这个时代的訇然洞开的 Mixed Media——综合材料绘画的大潮。”开幕式上,许江动情地说道。

从开创时的“摸石过河”到今天燎原全国、堪比油版大类的画种,中国美术学院综合绘画已经走过了30年。这其中有多少逝水年华值得追忆,有多少满蓄圃冷斜阳的学术话题待要梳理,有多少面对今日数字时代天高云飞的新课题迄盼交流?

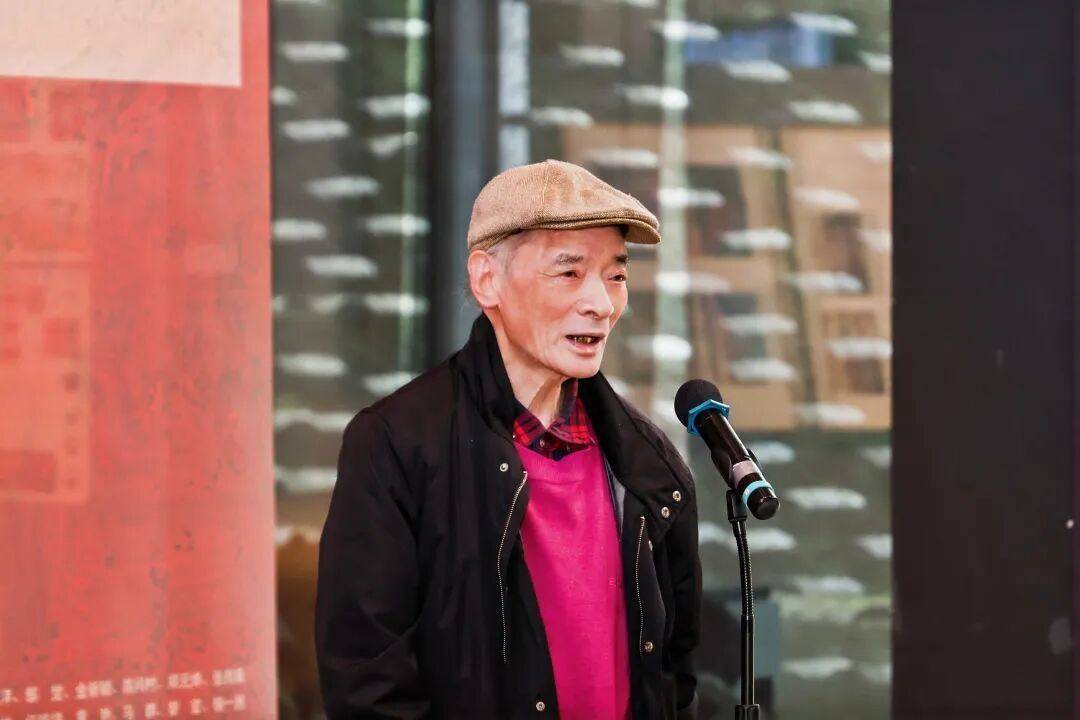

开幕式现场

10月28日,“综绘风华——中国美术学院综合绘画三十年展”在中国美术学院美术馆民艺馆开展。

开幕式上,浙江省人大常委会委员、教科文卫委副主任委员钱晓芳宣布展览开幕,本次展览的策展人、中国美术学院综合绘画系主任陈焰介绍展览相关情况,中国文联副主席、浙江省文联主席许江,中国美术学院院长余旭红,西安美术学院院长、陕西省美术家协会主席朱尽晖先后致辞,中国美术学院综合绘画系原系主任、专业奠基人陈守义发言。中国美术学院绘画艺术学院院长邬大勇主持开幕式。

本次展览的策展人、中国美术学院综合绘画系主任陈焰介绍展览相关情况

中国文联副主席、浙江省文联主席许江致辞

中国美术学院院长余旭红致辞

西安美术学院院长、陕西省美术家协会主席朱尽晖致辞

中国美术学院综合绘画系原系主任、专业奠基人陈守义发言

中国美术学院绘画艺术学院院长邬大勇主持开幕式

本次展览通过而立、燎原、淬火、炼金4个板块展开叙事,全面展示综合绘画30年的历程和成果。

当天下午,研讨会在中国美术学院民艺博物馆多功能厅举行,与会专家围绕“中国美术学院综合绘画首创三十年的发展与意义”“民间民生的大地及其创造性转化”展开讨论。

30年筚路蓝缕,多少动人的故事

在展厅前,有一面年表的展墙,一个个年份,一件件令人难忘的故事:

1994年,在老院长肖峰的支持下,潘公凯、陈守义提出了综合绘画观念,并且由陈守义领衔创办综合绘画工作室,这一创举也是让中国美术学院在全国最早开辟综合绘画专业方向的院校;

1995年招收第一届本科生;

1996年开启研究生培养;

2000年成立综合绘画系;

2016年又恢复独立的系制;

……

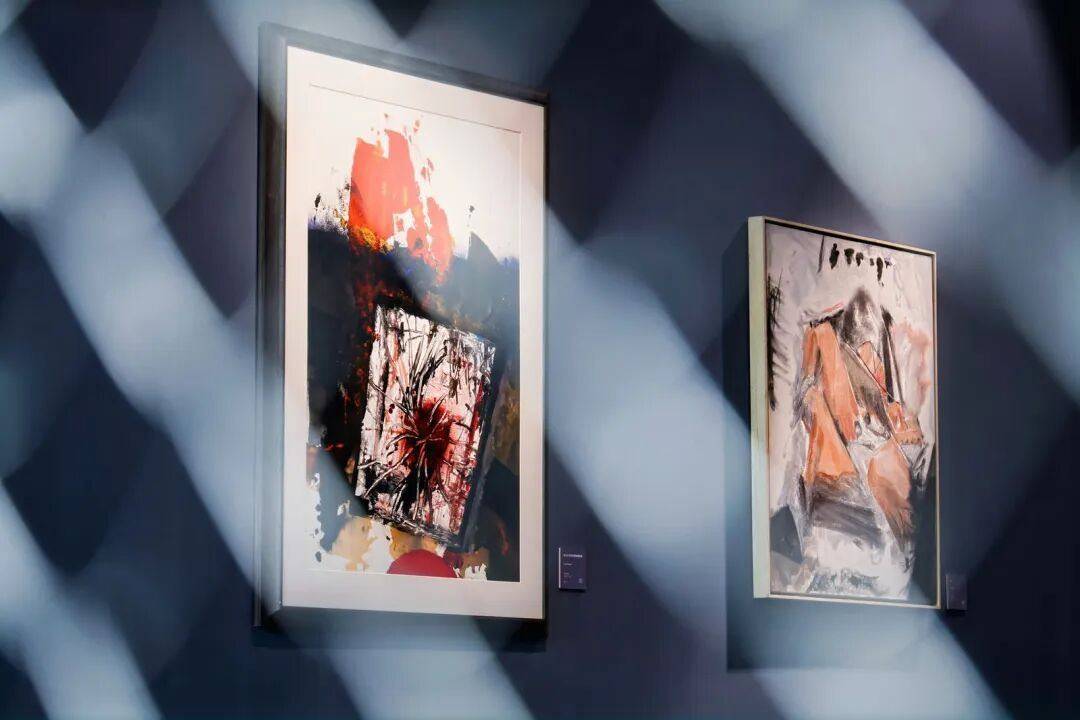

展览现场

30年间,综合绘画经历过院系调整的各种考验,也迎来学科重组的机遇,最终成长为独具学科特色的系科。

“昨天,我看了展览,回去后不能入眠。”陈守义回望综合绘画专业走过的风风雨雨,难掩激动,他回忆道:1994年,许江院长看了自己在美术教育系的本科班的第一次综合绘画“破冰之旅”的实验,和宋忠元副院长找自己谈话,说给他划一个“特区”,把教学的实验进一步进行下去。“他们问我觉得要采取什么方式?我说采取工作室的方式,以老师为主导的形式进行招生的,他便让我打一个报告。我在8月28日写了关于建立综合绘画工作室招本科生的报告,6天后学校就发了建立综合绘画工作室的文件。这个举措非常重要,给了综合绘画实验的土壤,综合绘画才得以发展到今天,有这个30年展览的呈现。”

“1995年,这一专业的设立并非简单增设,而是顺应时代的一次美术教育创新尝试。”陈焰告诉记者。

这些尝试,我们可以从此展览中窥看一二。

展览现场

展览通过4个板块展开,“而立”板块通过翔实的年表和文献,梳理综合绘画的发展脉络,揭示30年对材料认知的演变,从早期关注材料形式表现的关系,逐渐深化为对材料媒介物质性的探讨,彰显其成为艺术独特表达方式的演变历程。

“燎原”板块呈现三代师生在共同构建教学体系下如何不断成长,并形成富有生命力的教育模式。展示从“破冰”始创的本土资源基础熔炼开始,包含素描、色彩、材质和水墨表现,到民艺转化期的本土资源活化,再到传统转换湖山城市的文化课题实践,探索如何通过书斋与田野的调查出发,形成贯通基础训练、创作实践、理论研究与社会服务的系统方法论。

“淬火”板块是向在材料试验与观念探索中勇开先河的艺术家、教育家致以崇高的敬意。通过特邀20位开拓者的艺术实践,展现他们如何以各具特色的创作语言与综合理念殊途同归,用材料重构东方精神,拓展着大美术的疆域。

“炼金”板块集中展示30年教学成果中的代表性作品以及历任和现任老师的作品,这些作品以综合理念为核心,超越形式语言的表层,在物与心的对话中构建起连接传统与现代、自我与世界、物质与精神的桥梁。

综合绘画是什么?

中国画的媒材是笔与墨,油画的媒材是油与色,版画的媒材是木、石、铜、照相等材料的间性处理。综合绘画的媒材是什么?这是综合绘画从一开始就贴身追问的命题。

许江表示,西方的美术教育在第二次世界大战之后,都不约而同地倾向于更开放自由的媒材,尤其是综合材料——Mixed Media的表现,更几乎成了当代绘画的代名词。“这种 Mixed Media 材质天然带着很大的不确定性,并预设了某种既极具挑战、又极具魄力的实验倾向。”

展览现场

中国美术学院综合绘画专业从方向破冰开拓的一代人开始,就敏锐地抓住了“Mixed”的精神要义。首先是继承和发扬国美历史上从林风眠先生开创的融合中西的精神脉络;与此同时,还继承了黄宾虹先生所倡导的民学民艺的研究,强调基层与大地的采风,强调民艺的形态与生态研究,深研文化地理、文化民俗的迁变。

特别值得一提的是,教学的首创学术模型的又一个重要特性:本土民艺的转化性。

Mixed Media 是现代绘画的核心产物,民艺作为在地艺术最具根性的旗帜,是全球现代性的对立模型。从首创伊始,教学就建构了极具变革意识的课程体系,开拓了大量的创新性的教学实验。他们深入湖山、园林、器物、文字等田野与书斋,进行课题化的系列训练。

展览现场

不止于培养中西融合和民艺的鉴赏与兴趣,更要通过一系列艺理兼通、心手兼通的训练,来构成一个语言生成的因缘整体,以淬炼创造性转化和创生的内生力量。

“它不是一种纯粹的书斋与工坊的实验,也不是一般性的材料与审美的兴趣转换。它是以某种鲜活生野的方式,勾连时代生活的探微和体察。”许江表示。

在新的历史节点,综合绘画要做什么

综合绘画专业在创立初期,面临的问题是如何打破画种壁垒,重构绘画语言,尤其是中国绘画的笔墨与西方现代艺术形式的语言如何共生,传统民族资源如何转化为当代创造的一个重要养分。然而,在创立30周年之际,我们面对人工智能等新技术带来的挑战,综合绘画的探索要怎么做?

“我们只有内在有艺术的张力,才能和西方的、当代的、人工智能进行全方位的对话,从而彰显东方的气质和意韵。”朱尽晖表示,大家对综合绘画,尤其对于绘画、材料、语言表达之间总有一些话题,最终还是艺术的审美,审美是不是打动你。

展览现场

余旭红则希望大家能继续保持一种警惕,警惕被技术所规制,要思考如何回到绘画的本体,回到艺术创作的原初状态,如何去深耕传统,活化经典,从中华传统文化中汲取当代创新的可能,在广袤大地上的遗产的活化中让作品更具有中国文化的气象,在时代之问中确立综合绘画的定力。同时,又保持实验精神、先锋意识,敢于在当代生活的田野中突破媒介边界、观念边界,在新材料、新技法、新观念探索中为绘画开辟一种新的疆域,尤其是在艺术家的自我塑造中树立综合绘画的能量。

——部分作品欣赏——

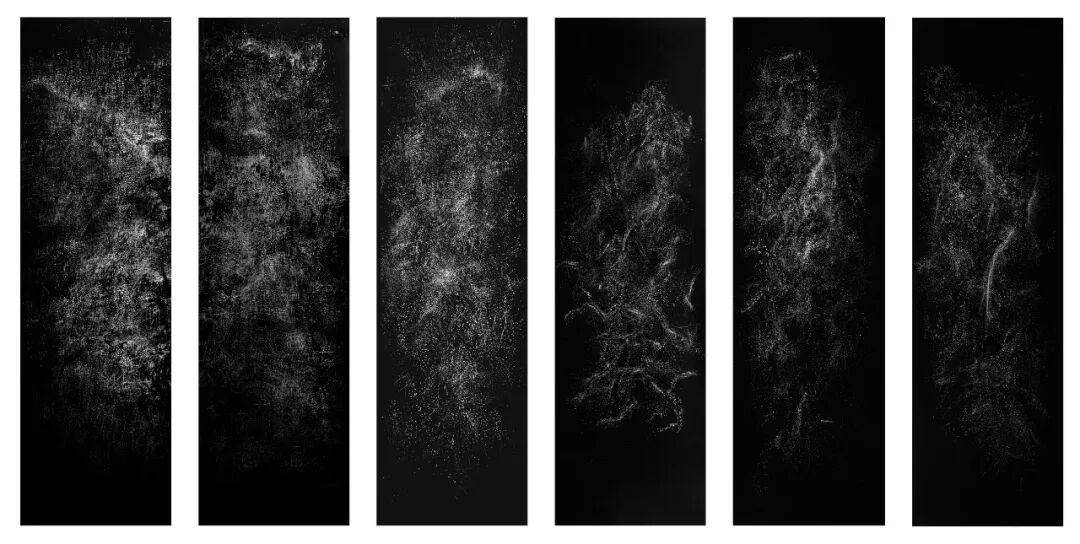

01 《关于皮鞋与布鞋的演习之一·峙》许江 综合材料 130×250cm×5 1994年

02 《关于皮鞋与布鞋的演习之二·绞》许江 综合材料 130×250cm×5 1994年

03 《关于皮鞋与布鞋的演习之三·戮》许江 综合材料 130×250cm×5 1994年

04 《关于皮鞋与布鞋的演习之四·蚀》 许江 综合材料 130×250cm×5 1994年

05 《关于皮鞋与布鞋的演习之五·归》许江 综合材料 130×250cm×5 1994年

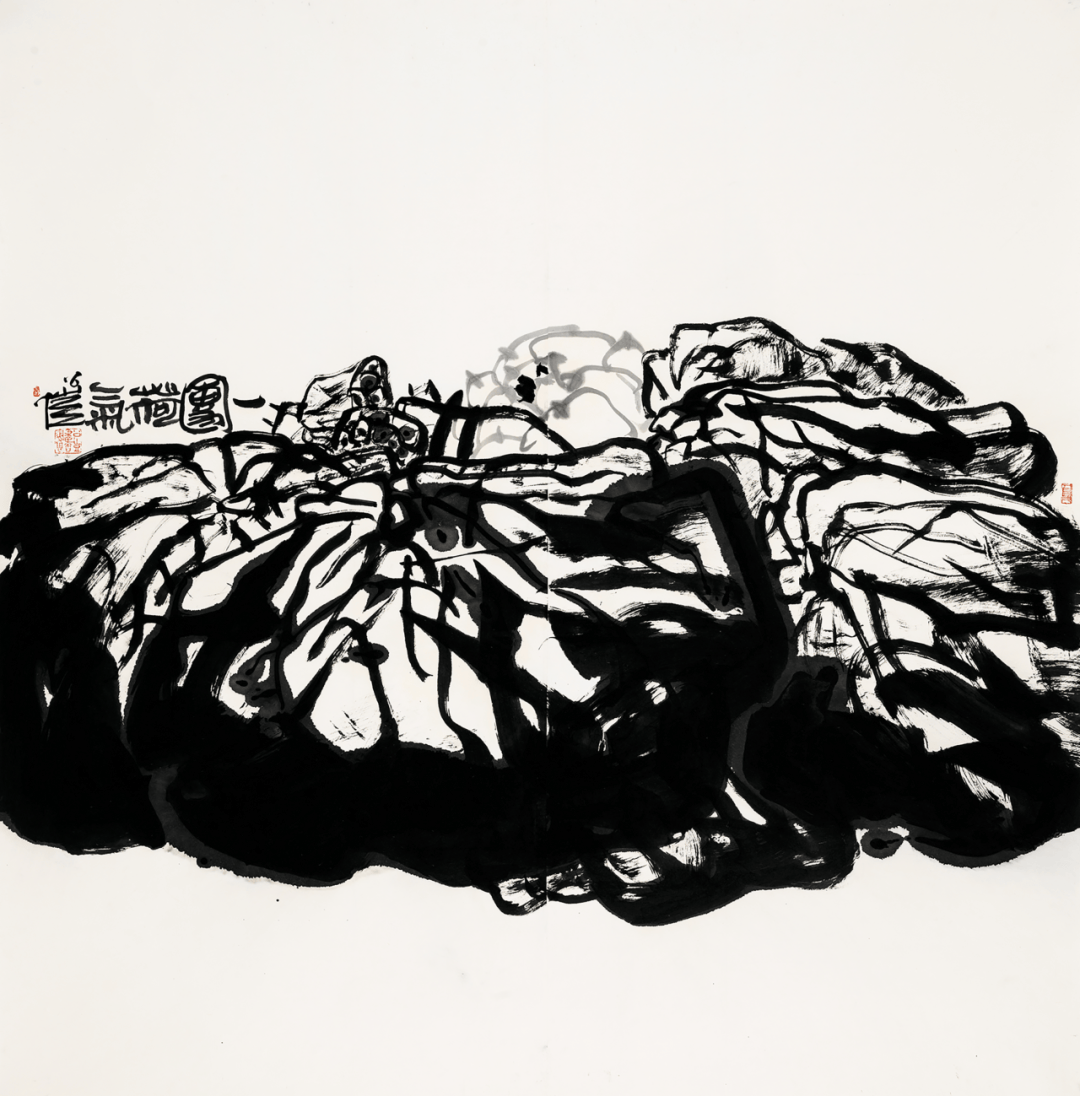

潘公凯 《一团荷气》 水墨纸本 138×138cm 2014年

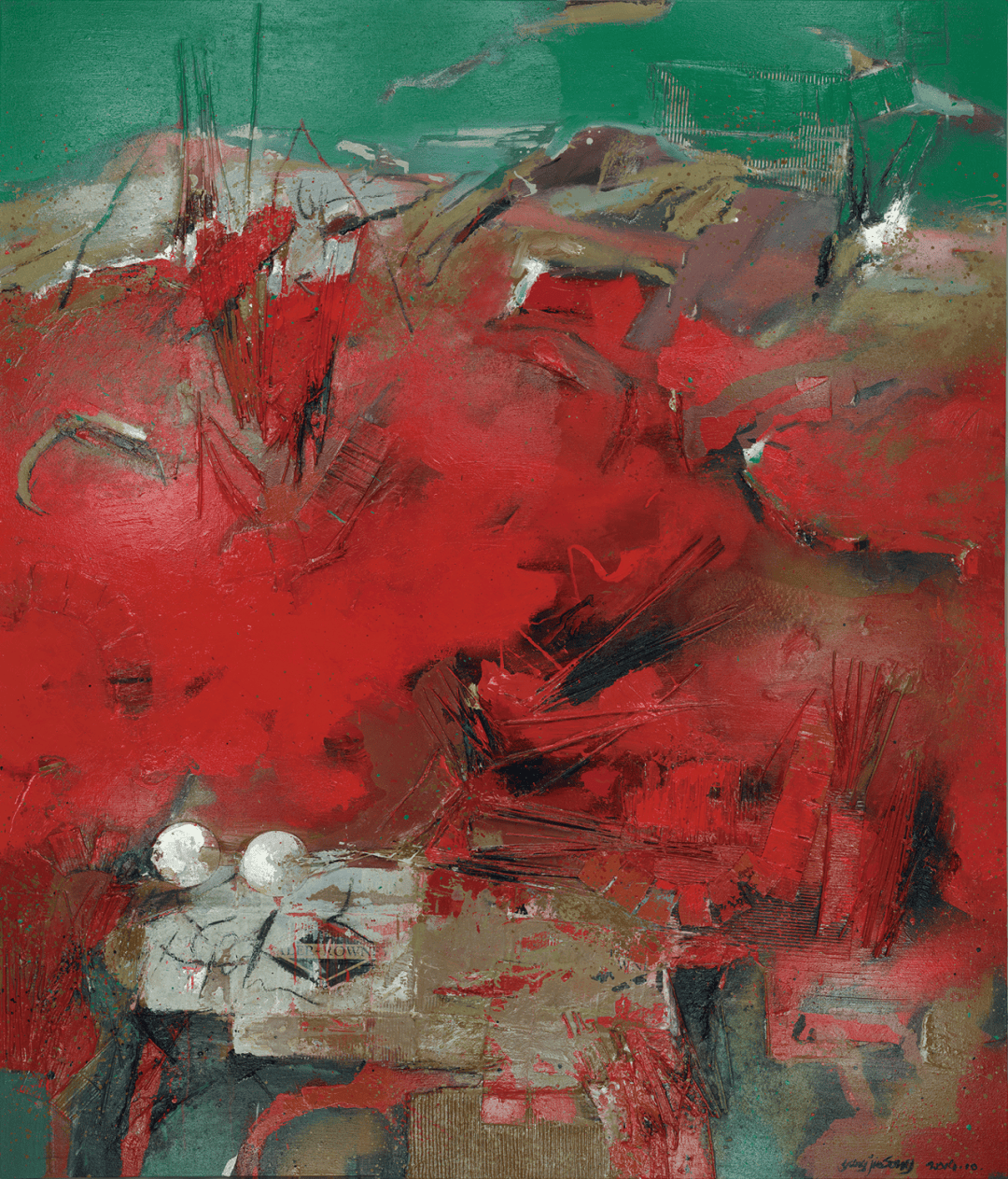

陈守义《正月-中国红》 布面丙烯、油彩 116×89cm×4 2003年

朱尽晖《东山-1》 纸本水墨 178×192cm 2023年

顾黎明 《山水赋-鹊华秋色NO1》 卡纸上色粉、丙烯、水彩及拼贴等 215×77cm 2019年

邱志杰 《三十六计》 纸上水墨 200×200cm 2022年

施慧 《另一种书写》 蜡线、不锈钢管 180×60cm×10 2022年

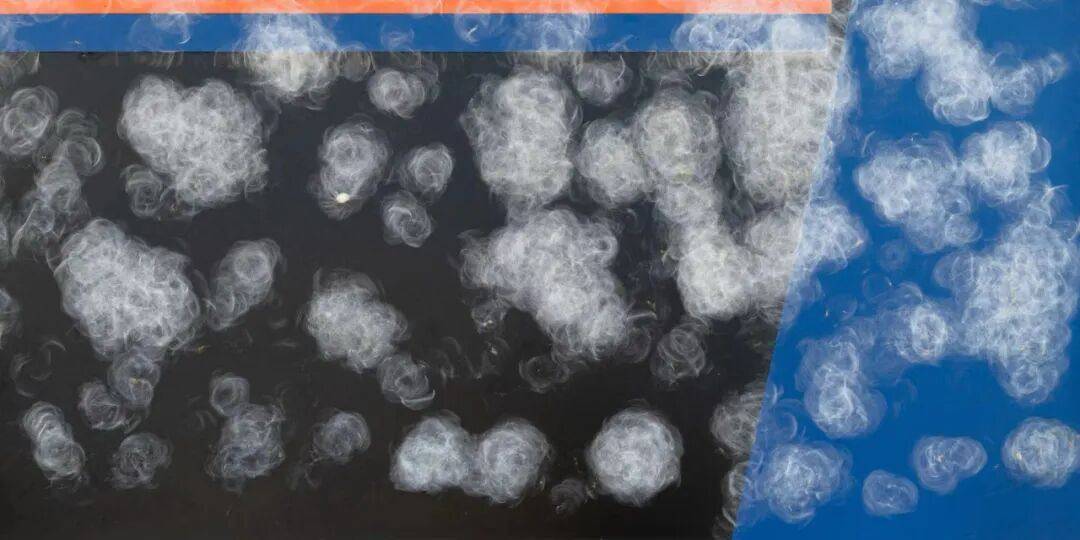

梁绍基 《协奏曲》 蚕丝、铝塑板 122×244cm 2023年

陈焰 《苏轼的一天》之1-6 银盐胶片刻画、灯箱装置 200×61cm×6 2021年

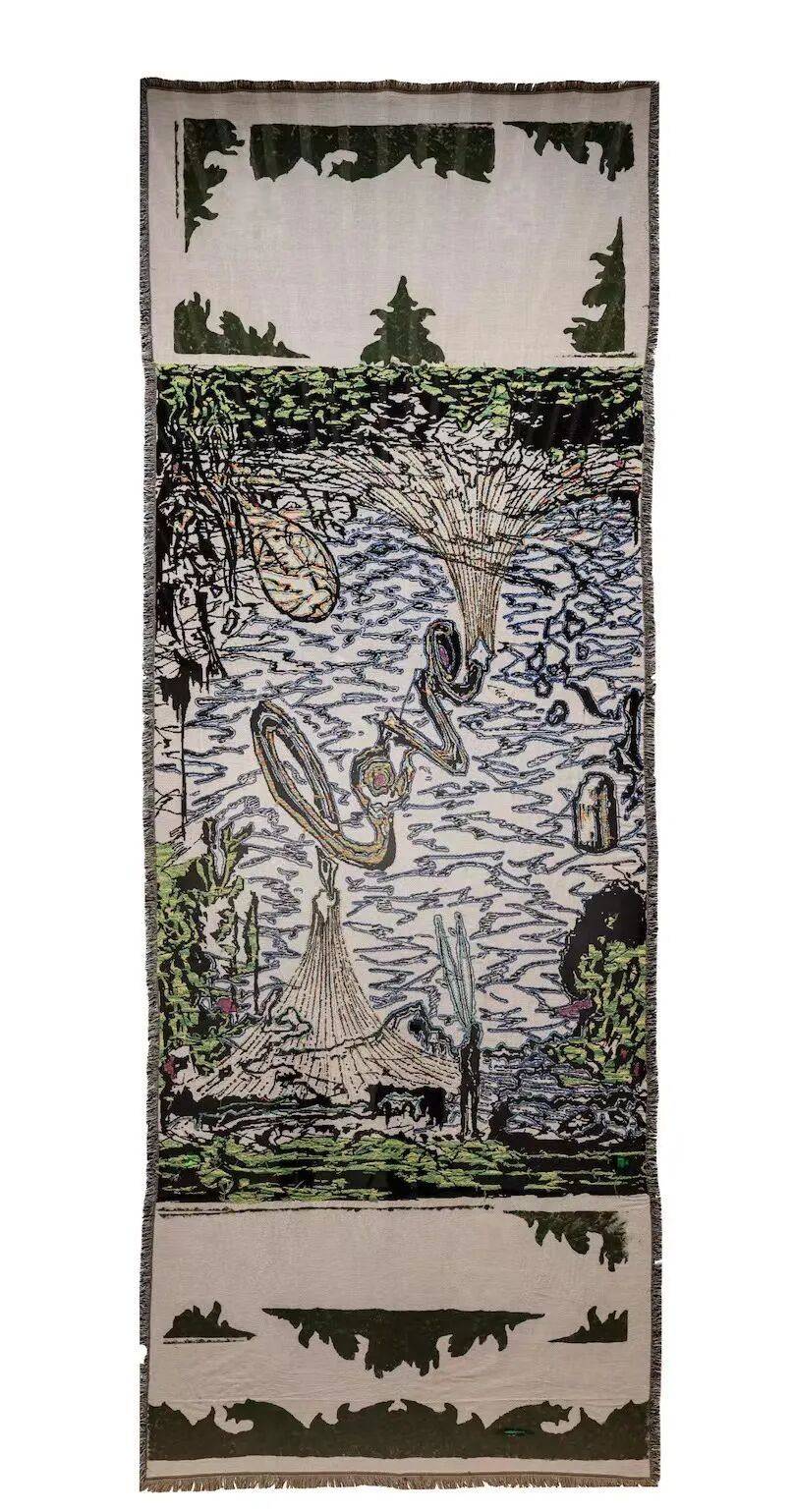

井士剑 《大地与天空》 织物综合:手绘、手工缝纫 180×500cm 2019年

杨劲松 《无常是常之一》 布面综合材料 200×240cm 2014年

陈彧君 《喜宴No.230829》 布面综合材料 216×396cm 2023年

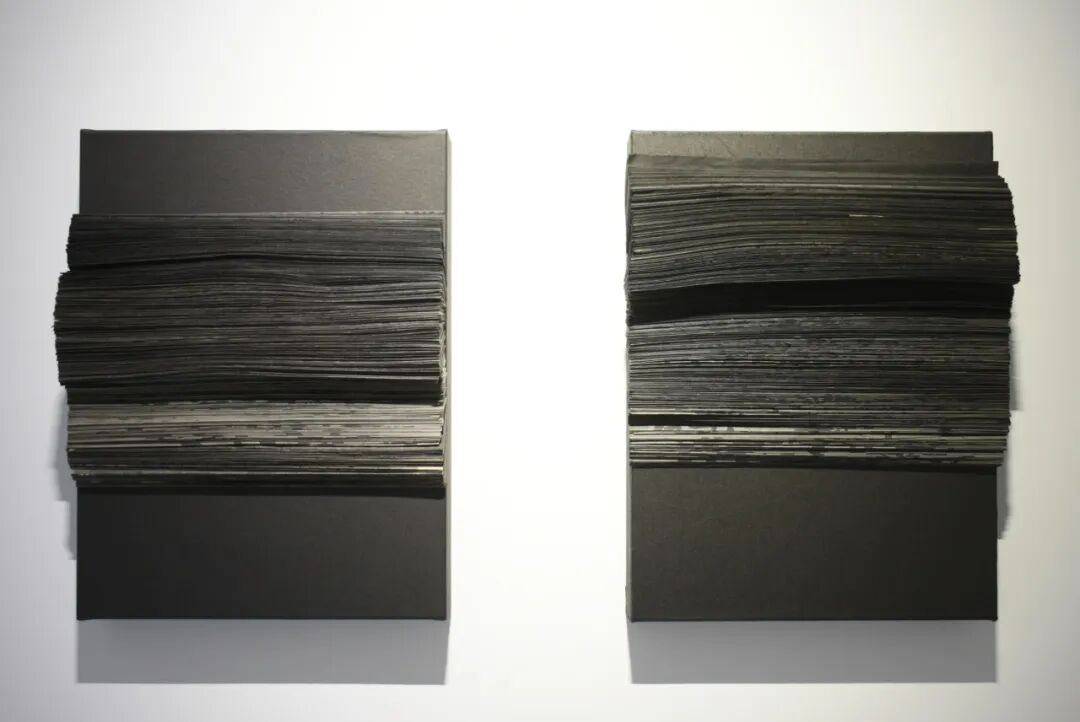

施琦 日迹系列之《木.经图》 宣纸、墨 30×40cm×2 2022年

徐忠波 《夜城行归图》 布面纸本综合材料 150×150cm 2020年