闽南茶道浸润城市肌理:漳州市民共享茶摊的文化实践与城市启示

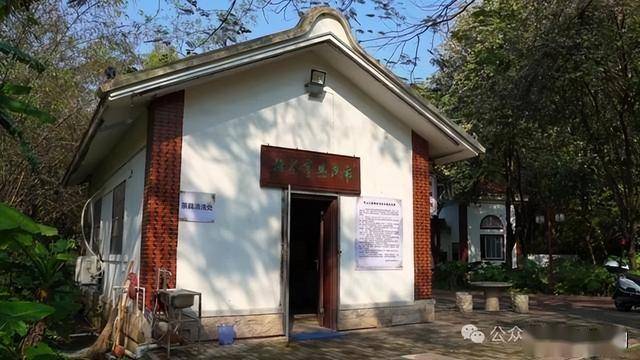

在漳州芝山公园的清风亭畔,12张茶桌与15套茶具构成的共享空间,正以最"闽南"的方式演绎着城市文明的现代叙事。这座"市民共享茶摊"的落地,不仅延续了"宁可三日无油盐,不可一日无茶饭"的千年茶俗,更通过公共空间的活化利用,让传统文化基因在当代城市生活中焕发新生。这种看似简单的市政服务创新,实则暗藏着一座城市对文化传承的深刻思考——当钢筋水泥的冷漠感逐渐侵蚀人际温度时,或许一杯茶汤的共享,正是重拾人文关怀的密钥。

从厝边茶桌到公园茶席:文化基因的现代转译

闽南人喝茶的执念,早已刻进骨血。旧时厝边(邻里)门槛上摆着竹椅茶盘,过路者皆可驻足饮一杯"路茶";渔港码头的茶摊伴着咸湿海风,成为讨海人歇脚议价的社交场。这种以茶为媒的公共性,在芝山公园的共享茶摊中找到了当代镜像。管理者将传统茶俗中的"待客之道"提炼为可复制的公共设施:消毒柜中的白瓷茶具替代了祖传的紫砂壶,自助开水机取代了红泥小火炉,但茶席间流淌的人情味却一脉相承。

有意思的是,这种转译并非简单复制传统。公园茶摊的开放时间设定在上午9-11点、下午3-5点,恰好避开正午酷热与黄昏蚊虫高峰期;茶具配备粗细两款茶漏,既照顾了功夫茶老饕的讲究,也为新手降低了操作门槛。文旅学者林教授曾在此观察半月,发现这种"半标准化"设计反而激发了参与者的创造力:有老人自带炭炉现场演示"围炉煮茶",也有年轻人用冷泡茶搭配吉他弹唱,传统与创新的边界在茶香中自然消融。

公共空间的温度革命:从功能容器到情感载体

现代城市的公园建设常陷入某种悖论:斥巨资打造的景观带沦为拍照打卡的背景板,精心规划的步道只见健身者匆匆而过。芝山茶摊的启示在于,它让公共空间从"好看"变得"好用",更从"好用"升华为"好生活"。当市民叶女士带着自采茶叶落座时,她消费的不是38元/位的茶位费,而是整片草地的鸟语花香;当退休教师老林在此开设"茶叶品鉴小课堂",石质茶桌便成了知识共享的微型讲台。

这种空间赋能背后是精细化的运营智慧。茶摊采用"轻管理"模式:市民自助借用、自觉清洁,管理者仅需定期补充消耗品。数据显示,开放三个月来茶具损坏率不足2%,远低于同类共享项目的行业均值。公园管理处王主任透露秘诀:"我们不过是用对了闽南人的‘茶桌教养’——从小看着长辈洗杯烫盏的孩子,怎会忍心摔坏公共茶具?"这种基于文化认同的自治机制,或许比监控摄像头更能守护公共秩序。

茶汤里的社会实验:陌生人社会的破冰术

在城市化进程中,"电梯里的沉默"成为现代病典型症候。而芝山茶摊却上演着截然相反的剧情:某日暴雨突至,原本分散的茶客们挤进凉亭避雨,不知谁起了话头,从茶叶保存技巧聊到子女教育,最后竟拼桌办起了即兴茶会。这种由物理空间催生的化学反应,暗合了社会学家提出的"弱连接"理论——公园茶摊作为低压力社交场域,让陌生人间的交流变得像添茶般自然。

更有意思的是代际融合现象。90后茶艺博主小吴在此拍摄短视频时,常被围观老人现场"纠错":"妹妹你这注水手法不对,好茶要环壁低冲啦!"这些看似较真的互动,实则是文化传递的生动现场。某次活动中,小学生茶艺队与银发茶友组合参赛,孩子们学茶礼练耐心,老人们则从少年人身上重拾茶文化的新鲜表达。这种跨代际对话,或许比非遗进校园更能触动文化传承的深层脉搏。

城市治理的柔性智慧:从管控到共治

传统市政管理往往依赖"禁止践踏草坪""罚款500元"等刚性条款,而芝山茶摊展现了另一种可能。公园最初也担忧免费茶具会引发盗损,但实际运营中,市民反而自发成立了"护茶小组":有人捐赠闲置茶器,有人制作使用指南插画,甚至有茶企主动承包年度茶叶补给。这种由下而上的参与热情,让管理者意识到:市民不是规则的被动接受者,而是文化共同体的建设者。

这种共治模式正在产生溢出效应。西侧步道因茶客散步需求增设了休憩长椅,紫藤花架下自然形成的"茶客摄影展"促成了公园首个市民策展计划。园林局最新数据显示,共享茶摊周边区域的游客停留时长提升40%,连带激活了公园北门沉寂多年的文创市集。这些未经设计的衍生效应,恰似茶汤中自然舒展的叶片,揭示着"以人为本"的治理真谛——最好的服务,是让市民成为空间的主角。

文化IP的孵化密码:从在地性到普适性

漳州共享茶摊的走红,引发全国多地考察取经。但简单复制硬件设施的城市很快发现:没有闽南茶文化底蕴支撑,茶摊终将沦为摆设。这恰恰凸显了文化IP打造的核心逻辑——真正的生命力来自在地性基因。当福州某公园照搬茶摊却无人问津时,漳州阿姨们正用闽南语教学"斗茶令",阿伯们展示着祖传的茶宠养润秘诀,这些鲜活的地方知识体系,才是吸引深度体验者的磁石。

不过,在地性并不排斥创新表达。公园近年推出的"二十四节气茶单",将传统茶俗与现代养生理念结合:清明配茉莉白茶清肝明目,霜降煮陈皮普洱润燥养胃。年轻团队设计的AR互动装置,让扫描茶具即可观看闽南茶道微纪录片。这种"老传统+新玩法"的组合,既留住文化根脉,又赋予其传播活力。据文旅部门统计,茶摊周边游客中,30岁以下群体占比从初期的12%攀升至38%,证明传统文化完全能突破年龄圈层。

从一席茶桌望向城市未来

暮色中的芝山茶摊常呈现魔幻场景:穿汉服的网红主播与执蒲扇的老者同框,国际游客比划着学习"关公巡城"冲泡技法,茶渣桶里叠着少儿茶艺班的练习笔记。这些片段拼凑出的,不仅是闽南茶文化的当代生存样本,更昭示着未来城市的发展方向——当我们在追求GDP增速时,是否也该为这样的"文化慢变量"留出生长空间?

或许正如那套循环使用的茶具所隐喻的:真正的可持续发展,不在于建筑的永恒,而在于文化记忆的不断再生。当其他城市还在纠结"千城一面"的困局时,漳州已在一席茶桌上找到了破题密钥——把地方文脉转化为可感知、可参与、可传承的生活仪式,让每个市民都成为文化基因的携带者与传播者。这样的城市,终将在时光陈酿中,散发历久弥新的生命力。